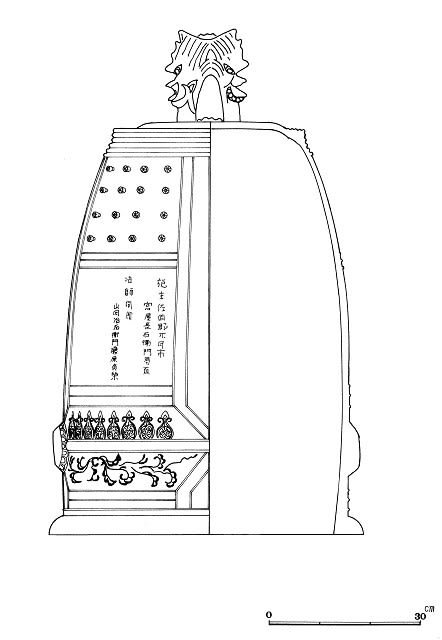

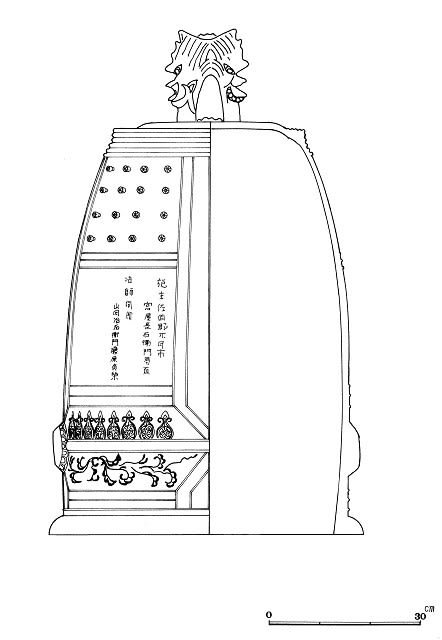

極楽寺本堂脇の覆屋内に古梵鐘が安置してあるが、この梵鐘は延宝6年(1678)に廿日市鋳物師の山田貞栄が鋳造したものである。現在銘文を見ることが難しくなっているが銘文によると最初の梵鐘が盗難に遭ったとあり、重い梵鐘を山上からよくも持ち逃げしたものだ。梵鐘が無くなったので昨日少し触れた明応5年(1496)には厳島神主宗親が大旦那で廿日市鋳物師の久信が2代目の梵鐘を鋳造したが、年数を経て音の響きが悪くなったようで、廿日市町人の宮屋氏を施主として覆屋内のこの梵鐘が鋳造されたようである。

極楽寺本堂脇の覆屋内に古梵鐘が安置してあるが、この梵鐘は延宝6年(1678)に廿日市鋳物師の山田貞栄が鋳造したものである。現在銘文を見ることが難しくなっているが銘文によると最初の梵鐘が盗難に遭ったとあり、重い梵鐘を山上からよくも持ち逃げしたものだ。梵鐘が無くなったので昨日少し触れた明応5年(1496)には厳島神主宗親が大旦那で廿日市鋳物師の久信が2代目の梵鐘を鋳造したが、年数を経て音の響きが悪くなったようで、廿日市町人の宮屋氏を施主として覆屋内のこの梵鐘が鋳造されたようである。

(福山市鞆町並みの力石)

(淡路国一ノ宮伊弉諾神宮の力石)

(讃岐国一ノ宮田村神社の力石)

極楽寺の本堂前にある砲弾型の力石で「昭和十八年三月一日 広島蒟蒻分場 青果小売組合」と刻されており、かつて極楽寺の縁日(かんのんさんの日)は3月1日であり、縁日の日に寄進されたようである。それ以前は鉄製の打出の小槌型の力石(?)があったようであるが戦時供出されたようである。

アルカディア・ビレッチ跡の向かい側の山に祀られている後畑河内神社で、御神体は神仏習合時代の名残りであろうか薬師如来像が祀られているのである。現在鳥居は石段下にあるが、昭和57年(1982)に祠堂調査をした頃には石段の中央付近にあった。昭和57年当時は種祭、虫送り祭、秋祭が行われていたようであるが、過疎化が進んでおり現在はどのようにされているのかは不明である。 (御神体画像は祠堂調査時撮影)

さくらの里からアルカディア・ビレッチ跡に向かう遊歩道が山道化していると記したが、アルカディア・ビレッチ跡近くでは比較的に遊歩道は良い状態であった。施設跡の手前付近に大きな貯水タンクがみられアルカディア・ビレッチの極楽寺温泉に給水していたものであろう。極楽寺温泉には1・2・3号井があり動力湧出量は104L/分で泉質は単純弱放射能冷鉱泉だったようである。

昨日、宮島SA脇から極楽寺参道を登って極楽寺に参詣の後に遊歩道を通ってさくらの里を経由してアルカディア・ビレッジ跡まで行き、帰路は自動車道経由で極楽寺を経て極楽寺参道を下って帰った。手無しさん(26丁碑ケ所)の所から瀬戸内を遠望すると木材港沖に自動車を6249台積載されるというCAPE TOWN HIGHWAYが停泊しているのがみられた。高所であるさくらの里では桜の蕾はまだ硬いようであった。かつてさくらの里からアルカディア・ビレッジまで遊歩道が整備されたのであろうが今は多くが山道化している。

かつてのアルカディア・ビレッジは温泉部分と宿泊部分が取り壊され体育館と食堂があった付近が残されており、残された食堂付近は「仮称はつかいちアルカディア」として整備工事がほどなく行われるようである。

先日、ウォーキングコースを替えて宮島サービスエリアから極楽寺参道を下り途中から旧参道を経て西広島バイパス側道に出た。帰路は新参道から登り旧参道に合流して宮島サービスエリア迄帰った。旧参道には石仏、4丁、5丁、6丁里程碑がみられ、新参道との合流カ所からは7丁、三角点、10丁、12丁里程碑がみられる。三角点は雑木の中で分かりにくい場所にあり、4等三角点で点名は下平良、標高は125.65mのようである。往復したこの極楽寺参道のある範囲は新機能都市開発事業予定地内であり開発が進めば消滅してしまうのである。

山陽自動車道に架かる極楽寺橋の下手にある中電の高圧線鉄塔№12ケ所より瀬戸内を遠望すると中央に以前紹介した広島はつかいち大橋がみられ、その向こう側に富士山を小型にしたような安芸の小富士と称される似島がある。似島の右側手前にみえる小さな島が津久根島で似島左側向うの高い山が呉市の灰ケ峰であり、山頂の白いドーム型の気象レーダーがかすかにみられる。

極楽寺への上平良参道の脇と先日通った中電の高圧鉄塔管理道脇に切り石を使用した石積みがみられ、このような場所に何のために築造されているのかと不思議に思った。これらの石積みは大正期ころ砂防のための石積みであることがわかった。

明治期、極楽寺山域の平良地区の山はほとんど薪炭山と柴山であり、禿山に近い状態であったものとみられる。大正期の地誌に「現在禿山トナリ居レル所ヘ砂防工事ヲ施シ適当ノ樹種ヲ選ヒ植樹スルヤウ奨励スルコト」とあり、これらの石積みは砂防工事で設けられたものとみられるのである。

極楽寺から佐方参道を下り市道の同免大谷線(途中から側道)を登って山陽自動車道の下を進むとすぐに佐方川支川があり、川沿いに進むと通称流の滝がある。昔は憩いの場所として整備されていたようであるが今は荒れており訪れる人もいない。滝のすぐ手前にド根性杉が横たわっている。斜面に生えていた杉の木が倒れて本来は枝であろうが大きな3本の幹として育っている珍しい杉の木である。他に4~5本の枝が垂直に伸びているがどのようになっていくのであろうか。

仁王門前から屋代参道(中国自然歩道)を下っていると休憩所の向かいに第六管区海上保安本部の無給電中継所があるが、管理が行き届いていないようで機能しているのであろか。屋代参道(中国自然歩道)から佐方参道が分岐しているが、佐方参道を少し下っていると昔の分岐点に昭和10年(1935)の刻銘がある道しるべ碑が倒れかけている。佐方参道を下っていると画像のような石を積み上げたものが2ケ所と大きな石の上に???のようなものがみられた。

27丁碑・三角点・29丁碑

30丁碑・屏風岩・34丁碑

35丁碑・36丁碑・37丁碑

昨日、初登山で極楽寺に初参りをした。度々紹介している河野原大歳神社にお参りしてから上平良参道を登り、廿日市参道の22丁碑手前で合流する。上平良参道は登る人もなく荒れて道の痕跡もないところもあるので、地形を知っている人以外は通行困難である。廿日市参道の里程碑などは26丁碑・手無観音まで先日紹介済みで、以降に27丁、三角点(518.6m)、29丁、30丁、屏風岩、34丁、35丁、36丁、37丁碑がある。37丁碑(左側)の反対側には観音参道の13丁碑が建立されている。天気も良く多くの登山者や車での参詣者がみられた。

上画像は山陽自動車道のフェンス手前にあった木がフェンス網を喰って向う側に伸びており、年数が経っていくとフェンスの上枠も喰っていくのではなかろうか。中画像は以前にも紹介したが右側の弓型横木から曲がって上に向かっている珍しい松の木である。