都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「丸山直文展 - 後ろの正面 - 」 目黒区美術館

目黒区美術館(目黒区目黒2-4-36)

「丸山直文展 - 後ろの正面 - 」

9/27-11/9

意外にも美術館としては初めてとなる個展です。目黒区美術館で開催中の「丸山直文展 - 後ろの正面 - 」へ行ってきました。

失礼ながらも行く前は、鏡面世界に伸び伸びと広がる丸山絵画の魅力を、手狭な目黒区美術館でどの程度楽しめるのか心配でしたが、実際に見るとそれは完全に杞憂に終わりました。カーペットを外して張られた白のビニール、もしくはそれとは対比的なコンクリート剥き出しの床面、そして決して窮屈になりすぎない『余白』、さらには臨場感に満ちたアトリエの再現など、作品の魅力を引き出すに最上の空間が作り出されています。いつも応対は丁寧ながらも、どこか公民館風の受付に踏み入れた途端、かの鮮やかな色の滲みに吸い込まれてしまったのは私だけでしょうか。導入からして雰囲気が一変していました。これは見事です。

シュウゴアーツなどでも記憶に新しい近作も魅力的ですが、やはりまず見るべきは、このクラスの個展だからこそ出品可能な初期作でしょう。純抽象と言うよりも、キャプションの通り、まるで細胞膜の生成の姿でも捉えた90年前後の作品群は、例のステイニングの味わいこそ同等でありながらも、やはりどこか図像的なモチーフが全体を支配しています。緩やかな曲線が円をいくつも描く「albedo」(1992)は、さながら光琳の水流紋のようでした。またあえて色を捨て、ストイックなモノクロの世界で勝負した「room」(1997)も見応えがあります。断片的なモチーフが白の画面に残像のようにして漂っています。その感触は水墨というよりも版画でした。

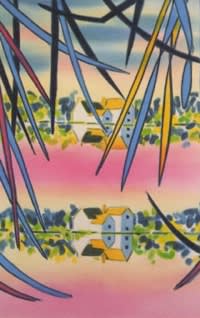

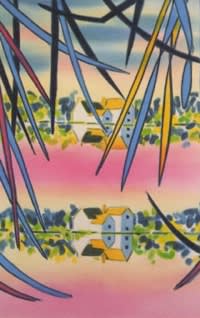

虚像と実像ではなく、虚と虚が重なり合ったシュールな鏡面世界を描く「breeze」(2004)を経由し、更なる方向性を示したのは、今回のために描かれたという最新の大作、計3点です。ステイニングはまるで染め物のように大胆になり、また色遣いも鮮やかな原色よりも、例えれば中間色的な、ソフトタッチで一層瑞々しいものへと変化しています。そしてそこに時折グサリと突き刺さるようにして登場するのが、力強く鋭い線のタッチです。ぼんやりと微睡む風景に強いアクセントが加わります。今までにない緊張感が現れました。

再現アトリエ、もしくは制作現場を捉えた映像も見逃せません。私の目からすると丸山の作品は感覚的な、言い換えれば色やモチーフが偶然に組み合わさって一つの風景が生まれるようなイメージがありましたが、この映像を見ると「絵画とはどうあるべきなのか。」とする、彼自身の思索が反映されていることが良く分かります。実験に実験を重ね、また次の世界へと進みゆくその画業はこれからも目が離せそうもありません。

11月9日までの開催です。

「丸山直文展 - 後ろの正面 - 」

9/27-11/9

意外にも美術館としては初めてとなる個展です。目黒区美術館で開催中の「丸山直文展 - 後ろの正面 - 」へ行ってきました。

失礼ながらも行く前は、鏡面世界に伸び伸びと広がる丸山絵画の魅力を、手狭な目黒区美術館でどの程度楽しめるのか心配でしたが、実際に見るとそれは完全に杞憂に終わりました。カーペットを外して張られた白のビニール、もしくはそれとは対比的なコンクリート剥き出しの床面、そして決して窮屈になりすぎない『余白』、さらには臨場感に満ちたアトリエの再現など、作品の魅力を引き出すに最上の空間が作り出されています。いつも応対は丁寧ながらも、どこか公民館風の受付に踏み入れた途端、かの鮮やかな色の滲みに吸い込まれてしまったのは私だけでしょうか。導入からして雰囲気が一変していました。これは見事です。

シュウゴアーツなどでも記憶に新しい近作も魅力的ですが、やはりまず見るべきは、このクラスの個展だからこそ出品可能な初期作でしょう。純抽象と言うよりも、キャプションの通り、まるで細胞膜の生成の姿でも捉えた90年前後の作品群は、例のステイニングの味わいこそ同等でありながらも、やはりどこか図像的なモチーフが全体を支配しています。緩やかな曲線が円をいくつも描く「albedo」(1992)は、さながら光琳の水流紋のようでした。またあえて色を捨て、ストイックなモノクロの世界で勝負した「room」(1997)も見応えがあります。断片的なモチーフが白の画面に残像のようにして漂っています。その感触は水墨というよりも版画でした。

虚像と実像ではなく、虚と虚が重なり合ったシュールな鏡面世界を描く「breeze」(2004)を経由し、更なる方向性を示したのは、今回のために描かれたという最新の大作、計3点です。ステイニングはまるで染め物のように大胆になり、また色遣いも鮮やかな原色よりも、例えれば中間色的な、ソフトタッチで一層瑞々しいものへと変化しています。そしてそこに時折グサリと突き刺さるようにして登場するのが、力強く鋭い線のタッチです。ぼんやりと微睡む風景に強いアクセントが加わります。今までにない緊張感が現れました。

再現アトリエ、もしくは制作現場を捉えた映像も見逃せません。私の目からすると丸山の作品は感覚的な、言い換えれば色やモチーフが偶然に組み合わさって一つの風景が生まれるようなイメージがありましたが、この映像を見ると「絵画とはどうあるべきなのか。」とする、彼自身の思索が反映されていることが良く分かります。実験に実験を重ね、また次の世界へと進みゆくその画業はこれからも目が離せそうもありません。

11月9日までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 「ウルトラ001... | ジャン・フル... » |

| コメント(10/1 コメント投稿終了予定) |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |

| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |