都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

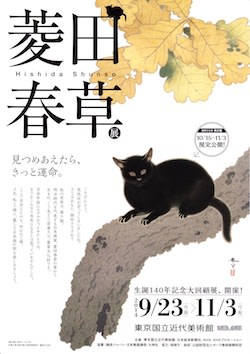

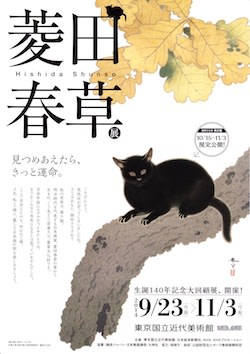

「菱田春草展」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

「菱田春草展」

9/23-11/3

東京国立近代美術館で開催中の「菱田春草展」のプレスプレビューに参加してきました。

ちょうど展覧会のはじまる2日前、9月21日に生誕140年を迎えた日本画家、菱田春草(1874~1911)。東京では42年ぶりとなる大回顧展です。「落葉」連作のほか「黒き猫」など主要作品をあわせ、全108点(展示替えを含む。)の絵画作品にて春草の画業を辿っています。

春草はかの天心をして制作に際し「研究室の実験のように取り組んだ。」と言わしめたほどの頭脳派。確かに春草作を見る際には『実験を読み解くような楽しさ』があるとも言えるのかもしれません。*『』内は東京国立近代美術館の鶴見香織氏による。

展示の構成は以下の通りです。作品を制作年順に追っています。

第1章 日本画家へ:「考え」を描く 1890-1897年

第2章 「朦朧体」へ:空気や光線を描く 1898-1902年

第3章 色彩研究へ:配色をくみたてる 1903-1908年

第4章 「落葉」、「黒き猫」へ:遠近を描く、描かない 1908-1911年

菱田春草「黒き猫」1910(明治43)年 紙本彩色 霊友会妙一コレクション

さて本展、いくつかの見どころがありますが、まず挙げたいのが新出、及び久しく公開されていなかった作品の展示があることです。展覧会初出品作は約15点、うち「富士山」(1905)はかつて図版にさえ掲載されたことのなかった一枚です。そして霊友会妙一コレクションの「黒き猫」も新出。かの有名な重文の「黒き猫」と見比べることも出来ます。(*後期期間のみ。)

右:菱田春草「夕の森」1906(明治39)年 絹本彩色

左:菱田春草「秋風」1906(明治39)年 霊友会妙一コレクション

また40~50年ぶりに出品された作品も少なからずあります。「風」(1906)と「夕の森」(1906)が展覧会に出たのは42年ぶりのことです。そして「風神雷神」(1910)と「松に月」(1906)は54年ぶり、さらに「鹿」(1909)は何と58年ぶりの出展でもあります。

左:菱田春草「早春」1911(明治44)年3月 絹本彩色

奥:菱田春草「梅に雀」1911(明治44)年3月 絹本彩色 東京国立近代美術館

そして1912年に行われた画家の追悼展以来、いわゆる絶筆が初めて2点並んでいるというのもポイント。一つは「早春」(1911)、春草が展覧会に出品にした最後の作品です。もう一つは「梅に雀」(1911)、こちらは展覧会に出品されなかったもの。画家が死を迎えたのは1911年の9月、この2作は同年3月の作品です。既に病に冒され、絵筆を自由にとることもままならない状態のもとで描かれました。

左:菱田春草「黒猫」1910(明治43)年 絹本彩色 播磨屋本店

ちなみに追悼展にはおおよそ200点近くの春草作が展示されたと伝えられているものの、具体的にどの作品が出たのかは今もよく分かっていないそうです。一方で今回の大回顧展です。先にも触れた「落葉」や「黒き猫」などの代表作はもちろん、こうした公開頻度の少ない作品を網羅しているのも重要なポイントと言えそうです。

春草研究史の節目にもなるかもしれません。本展に際して作品の調査も数多く行われました。

菱田春草「落葉(未完)」1909(明治42)年 絹本彩色

その一つが落款書体です。落款を比較することにより作品の制作時期を再検討する。また春草が自身の制作リストとして記していた「制作控張」を照合。それらにより「落葉」連作群の制作順序が確定しました。そのほかには一部作品の使用絵具の科学調査も行われています。

さらに「賢首菩薩」や「黒き猫」などの4点に関しては高精細画像撮影も実施。先の科学調査に加え、絵具の粒までを肉眼レベルで見ることにより、春草のとった描法や顔料についても明らかになりました。

なお調査によると春草は例えば「菊慈童」において、地に金泥(画面の上部を除く。)を刷いた上、顔料自体にも金を混ぜて木の葉などを描いていたことが分かったそうです。おそらくは金泥から薄い光をもたらすことを意図してのことなのでしょう。

左:菱田春草・横山大観「秋草」1902(明治35)年 絹本彩色 霊友会妙一コレクション

非常に目を引きました。「秋草」(1902)です。こちらも回顧展初出品作のうちの一つ、大観と春草の合作による銀屏風です。右隻を春草が描いています。

この作品を前にして連想するのはやはり抱一の「夏秋草図屏風」です。銀の光に包まれた薄の曲線美。琳派との関連もよく指摘される春草ですが、それが如実に表れた作品の一つだと言えそうです。

左:菱田春草「柿に猫」1910(明治43)年 絹本彩色

右:菱田春草「柿に烏」1910(明治43)年 絹本彩色

なお作品の調査に関しては会場で詳細に触れているわけでありませんが、それを補ってさらに余りあるほどに充実しているのが図録です。

「菱田春草展」公式図録表紙

掲載の論文では科学調査はもちろん、落款や印章についてもかなり踏み込んで提示しています。また装丁など、図録そのものも良く出来ています。現段階において一般に入手し得る春草研究本の決定版としても差し支えないかもしれません。

右:菱田春草「水鏡」1897(明治30)年10月 絹本彩色 東京藝術大学

展示替えの情報です。会期中、一部作品が入れ替わります。(前期のみ出品作23点、後期のみの出品作21点。)

「菱田春草展」出品リスト(PDF)

前期:9月23日~10月13日

後期:10月15日~11月3日

ただし「落葉」連作の4点の展示期間は変則的です。茨城県立美術館の「落葉」は通期で展示されます。

「落葉」連作 展示替情報

9月23日~10月5日:重文「落葉」(永青文庫)・「落葉(未完)」

10月7日~10月13日:重文「落葉」(永青文庫)・「落葉」(福井県立美術館)

10月15日~11月3日:「落葉(未完)」・「落葉」(福井県立美術館)」

チラシ表紙にも掲載された重要文化財の「黒き猫」(永青文庫)は後期期間中のみの展示です。ご注意下さい。

「猫に烏」1910-1911(明治43-44)年 紙本彩色 茨城県近代美術館

僅か36歳で病に倒れた春草。最初期の作品を一から追いかけていくと、作風は意外に変化、また時に実験的な試みを行っていることも見て取れます。質量ともに望み得る最良の回顧展。さすがに充足感はありました。

「菱田春草展」オリジナルぬいぐるみマスコット

11月3日までの開催です。まずはおすすめします。

「菱田春草展」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:9月23日(火・祝)~11月3日(月・祝)

休館:月曜日。但し10/13、11/3は開館。10/14は休館。

時間:10:00~17:00(毎週金曜日は20時まで)*入館は閉館30分前まで

料金:一般1400(1000)円、大学生900(600)円、高校生400(200)円、中学生以下無料。

*( )内は前売券/20名以上の団体料金。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「菱田春草展」

9/23-11/3

東京国立近代美術館で開催中の「菱田春草展」のプレスプレビューに参加してきました。

ちょうど展覧会のはじまる2日前、9月21日に生誕140年を迎えた日本画家、菱田春草(1874~1911)。東京では42年ぶりとなる大回顧展です。「落葉」連作のほか「黒き猫」など主要作品をあわせ、全108点(展示替えを含む。)の絵画作品にて春草の画業を辿っています。

春草はかの天心をして制作に際し「研究室の実験のように取り組んだ。」と言わしめたほどの頭脳派。確かに春草作を見る際には『実験を読み解くような楽しさ』があるとも言えるのかもしれません。*『』内は東京国立近代美術館の鶴見香織氏による。

展示の構成は以下の通りです。作品を制作年順に追っています。

第1章 日本画家へ:「考え」を描く 1890-1897年

第2章 「朦朧体」へ:空気や光線を描く 1898-1902年

第3章 色彩研究へ:配色をくみたてる 1903-1908年

第4章 「落葉」、「黒き猫」へ:遠近を描く、描かない 1908-1911年

菱田春草「黒き猫」1910(明治43)年 紙本彩色 霊友会妙一コレクション

さて本展、いくつかの見どころがありますが、まず挙げたいのが新出、及び久しく公開されていなかった作品の展示があることです。展覧会初出品作は約15点、うち「富士山」(1905)はかつて図版にさえ掲載されたことのなかった一枚です。そして霊友会妙一コレクションの「黒き猫」も新出。かの有名な重文の「黒き猫」と見比べることも出来ます。(*後期期間のみ。)

右:菱田春草「夕の森」1906(明治39)年 絹本彩色

左:菱田春草「秋風」1906(明治39)年 霊友会妙一コレクション

また40~50年ぶりに出品された作品も少なからずあります。「風」(1906)と「夕の森」(1906)が展覧会に出たのは42年ぶりのことです。そして「風神雷神」(1910)と「松に月」(1906)は54年ぶり、さらに「鹿」(1909)は何と58年ぶりの出展でもあります。

左:菱田春草「早春」1911(明治44)年3月 絹本彩色

奥:菱田春草「梅に雀」1911(明治44)年3月 絹本彩色 東京国立近代美術館

そして1912年に行われた画家の追悼展以来、いわゆる絶筆が初めて2点並んでいるというのもポイント。一つは「早春」(1911)、春草が展覧会に出品にした最後の作品です。もう一つは「梅に雀」(1911)、こちらは展覧会に出品されなかったもの。画家が死を迎えたのは1911年の9月、この2作は同年3月の作品です。既に病に冒され、絵筆を自由にとることもままならない状態のもとで描かれました。

左:菱田春草「黒猫」1910(明治43)年 絹本彩色 播磨屋本店

ちなみに追悼展にはおおよそ200点近くの春草作が展示されたと伝えられているものの、具体的にどの作品が出たのかは今もよく分かっていないそうです。一方で今回の大回顧展です。先にも触れた「落葉」や「黒き猫」などの代表作はもちろん、こうした公開頻度の少ない作品を網羅しているのも重要なポイントと言えそうです。

春草研究史の節目にもなるかもしれません。本展に際して作品の調査も数多く行われました。

菱田春草「落葉(未完)」1909(明治42)年 絹本彩色

その一つが落款書体です。落款を比較することにより作品の制作時期を再検討する。また春草が自身の制作リストとして記していた「制作控張」を照合。それらにより「落葉」連作群の制作順序が確定しました。そのほかには一部作品の使用絵具の科学調査も行われています。

さらに「賢首菩薩」や「黒き猫」などの4点に関しては高精細画像撮影も実施。先の科学調査に加え、絵具の粒までを肉眼レベルで見ることにより、春草のとった描法や顔料についても明らかになりました。

なお調査によると春草は例えば「菊慈童」において、地に金泥(画面の上部を除く。)を刷いた上、顔料自体にも金を混ぜて木の葉などを描いていたことが分かったそうです。おそらくは金泥から薄い光をもたらすことを意図してのことなのでしょう。

左:菱田春草・横山大観「秋草」1902(明治35)年 絹本彩色 霊友会妙一コレクション

非常に目を引きました。「秋草」(1902)です。こちらも回顧展初出品作のうちの一つ、大観と春草の合作による銀屏風です。右隻を春草が描いています。

この作品を前にして連想するのはやはり抱一の「夏秋草図屏風」です。銀の光に包まれた薄の曲線美。琳派との関連もよく指摘される春草ですが、それが如実に表れた作品の一つだと言えそうです。

左:菱田春草「柿に猫」1910(明治43)年 絹本彩色

右:菱田春草「柿に烏」1910(明治43)年 絹本彩色

なお作品の調査に関しては会場で詳細に触れているわけでありませんが、それを補ってさらに余りあるほどに充実しているのが図録です。

「菱田春草展」公式図録表紙

掲載の論文では科学調査はもちろん、落款や印章についてもかなり踏み込んで提示しています。また装丁など、図録そのものも良く出来ています。現段階において一般に入手し得る春草研究本の決定版としても差し支えないかもしれません。

右:菱田春草「水鏡」1897(明治30)年10月 絹本彩色 東京藝術大学

展示替えの情報です。会期中、一部作品が入れ替わります。(前期のみ出品作23点、後期のみの出品作21点。)

「菱田春草展」出品リスト(PDF)

前期:9月23日~10月13日

後期:10月15日~11月3日

ただし「落葉」連作の4点の展示期間は変則的です。茨城県立美術館の「落葉」は通期で展示されます。

「落葉」連作 展示替情報

9月23日~10月5日:重文「落葉」(永青文庫)・「落葉(未完)」

10月7日~10月13日:重文「落葉」(永青文庫)・「落葉」(福井県立美術館)

10月15日~11月3日:「落葉(未完)」・「落葉」(福井県立美術館)」

チラシ表紙にも掲載された重要文化財の「黒き猫」(永青文庫)は後期期間中のみの展示です。ご注意下さい。

「猫に烏」1910-1911(明治43-44)年 紙本彩色 茨城県近代美術館

僅か36歳で病に倒れた春草。最初期の作品を一から追いかけていくと、作風は意外に変化、また時に実験的な試みを行っていることも見て取れます。質量ともに望み得る最良の回顧展。さすがに充足感はありました。

「菱田春草展」オリジナルぬいぐるみマスコット

11月3日までの開催です。まずはおすすめします。

「菱田春草展」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:9月23日(火・祝)~11月3日(月・祝)

休館:月曜日。但し10/13、11/3は開館。10/14は休館。

時間:10:00~17:00(毎週金曜日は20時まで)*入館は閉館30分前まで

料金:一般1400(1000)円、大学生900(600)円、高校生400(200)円、中学生以下無料。

*( )内は前売券/20名以上の団体料金。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 「名画を切り... | 新日本フィル... » |

| コメント(10/1 コメント投稿終了予定) |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |

| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |