都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

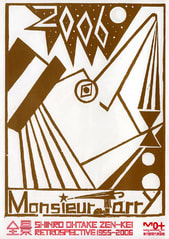

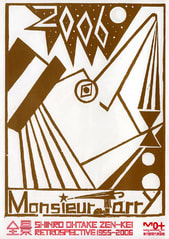

「大竹伸朗 全景 1955-2006」

東京都現代美術館(江東区三好4-1-1)

「大竹伸朗 全景 1955-2006」

10/14-12/24(会期終了)

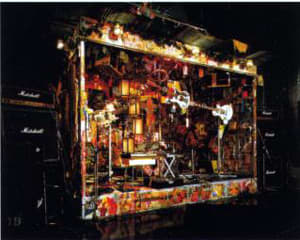

MOTが大竹伸朗に乗っ取られました。約2000点にも及ぶという膨大な作品群が、あの広大な企画展示室に所狭しと打ちまけられています。数年前に開催された横尾忠則展をも彷彿させる、圧倒的なスケールで迫る展覧会です。

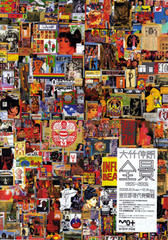

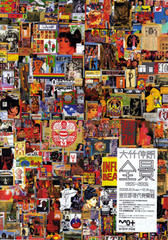

作品の展示は基本的に時系列に構成されていますが、ともかく全ての原点は一番初めに紹介されていたスクラップブックにあります。これは1977年、大竹が21歳の時以来現在まで続けられているという、本や雑誌などの膨大なスクラップですが、それ自体が大竹ワールドの象徴となって価値を持っています。ようは大竹がこれまでに制作してきた作品群は、スクラップブックにおさまらないスクラップを、彼の感性の趣くままに生み出したものであるとも言えるわけです。コラージュでも絵画でも、また立体とも言い切れない多様な作品は、それぞれのジャンルの垣根を越えて大竹の感性へと取り込まれ、また作り出されています。美術館全体が大竹のスクラップブックです。

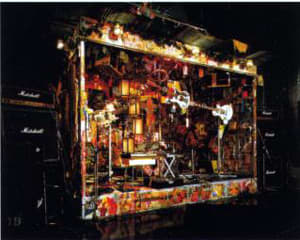

スクラップ蒐集に傾ける大竹の情熱は、そのまま作品にも乗り移っています。まるで彼のプライベートな一室を覗いているかのような会場を歩くと、さながら小人となって、冒頭のスクラップブックの中へ迷いこんだような印象さえ受けました。まさにこれこそが、大竹の活動を追体験する一種の旅です。まるでブラックホールのようにあらゆる素材を無尽蔵に取り込んでしまう大竹は、作品を完成させ、また意味を付与させ、また何かを訴えるために制作し続けているわけでなく、それこそスクラップブックを永遠に作り続けるだけのために、ただひたすらモノと格闘しているようにも見えました。ここにそれぞれの作品の完成度や意義などを見出すのは、殆ど無意味とすら思ってしまうほどです。活動全体をアートと捉え、あたかもパフォーマンスアートを体験するかのように味わうのが一番良いとも感じました。

率直に申し上げて、私には大竹の個々の作品に共感することが殆ど出来ません。しかし彼は、むしろ私のように作品の完成度を求めたり、またいわゆる美的な要素を見出そうとする、言ってしまえば全くありきたりな鑑賞態度を必要としていないのではないでしょうか。全力で真剣に、そして嘘を付くことなく素材と向き合って出来たスクラップに、単なる鑑賞行為を通り越した次元でまさに体で触れ合うように共感してくれればいい。そんなメッセージすら感じます。強いて言えば「アメリカシリーズ」と題された、いわゆる抽象絵画にやや惹かれましたが、その先に多量に待ち受けている膨大な作品を前にすると、そんなちっぽけな感受性などかき消されてしまいました。一点一点をじっくりと鑑賞するのが無理なほど大量の作品が並んでいるのも、それが大竹の世界観を一番ストレートな形で楽しむことが出来るからなのでしょう。スクラップブックのごく一部分を取り出して、その細部にだけに言及しても殆ど意味を持たないのと同じです。その蒐集された道程と、コレクションされた全体、そしてそれが今も休むことなく続いていることに魅力があるのです。

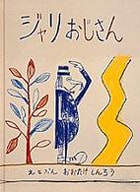

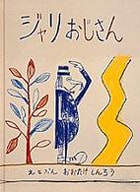

重厚なMOTの建物に控えめに灯っていた「宇和島駅」のネオンサインが印象に残りました。大竹のエネルギッシュな多量の作品を前にしても、不思議とアクの強さをあまり感じないのは、まさに子供心さながらにモノを捏ねる彼の素朴な心情がそのまま無邪気に表れているからなのかもしれません。その点、代表作でもある「ジャリおじさん」が一番素直に心へと届いてきました。今度改めてまたじっくりと拝見したいです。(12/17鑑賞)

「ジャリおじさん/大竹伸朗/福音館書店」

「ジャリおじさん/大竹伸朗/福音館書店」

「大竹伸朗 全景 1955-2006」

10/14-12/24(会期終了)

MOTが大竹伸朗に乗っ取られました。約2000点にも及ぶという膨大な作品群が、あの広大な企画展示室に所狭しと打ちまけられています。数年前に開催された横尾忠則展をも彷彿させる、圧倒的なスケールで迫る展覧会です。

作品の展示は基本的に時系列に構成されていますが、ともかく全ての原点は一番初めに紹介されていたスクラップブックにあります。これは1977年、大竹が21歳の時以来現在まで続けられているという、本や雑誌などの膨大なスクラップですが、それ自体が大竹ワールドの象徴となって価値を持っています。ようは大竹がこれまでに制作してきた作品群は、スクラップブックにおさまらないスクラップを、彼の感性の趣くままに生み出したものであるとも言えるわけです。コラージュでも絵画でも、また立体とも言い切れない多様な作品は、それぞれのジャンルの垣根を越えて大竹の感性へと取り込まれ、また作り出されています。美術館全体が大竹のスクラップブックです。

スクラップ蒐集に傾ける大竹の情熱は、そのまま作品にも乗り移っています。まるで彼のプライベートな一室を覗いているかのような会場を歩くと、さながら小人となって、冒頭のスクラップブックの中へ迷いこんだような印象さえ受けました。まさにこれこそが、大竹の活動を追体験する一種の旅です。まるでブラックホールのようにあらゆる素材を無尽蔵に取り込んでしまう大竹は、作品を完成させ、また意味を付与させ、また何かを訴えるために制作し続けているわけでなく、それこそスクラップブックを永遠に作り続けるだけのために、ただひたすらモノと格闘しているようにも見えました。ここにそれぞれの作品の完成度や意義などを見出すのは、殆ど無意味とすら思ってしまうほどです。活動全体をアートと捉え、あたかもパフォーマンスアートを体験するかのように味わうのが一番良いとも感じました。

率直に申し上げて、私には大竹の個々の作品に共感することが殆ど出来ません。しかし彼は、むしろ私のように作品の完成度を求めたり、またいわゆる美的な要素を見出そうとする、言ってしまえば全くありきたりな鑑賞態度を必要としていないのではないでしょうか。全力で真剣に、そして嘘を付くことなく素材と向き合って出来たスクラップに、単なる鑑賞行為を通り越した次元でまさに体で触れ合うように共感してくれればいい。そんなメッセージすら感じます。強いて言えば「アメリカシリーズ」と題された、いわゆる抽象絵画にやや惹かれましたが、その先に多量に待ち受けている膨大な作品を前にすると、そんなちっぽけな感受性などかき消されてしまいました。一点一点をじっくりと鑑賞するのが無理なほど大量の作品が並んでいるのも、それが大竹の世界観を一番ストレートな形で楽しむことが出来るからなのでしょう。スクラップブックのごく一部分を取り出して、その細部にだけに言及しても殆ど意味を持たないのと同じです。その蒐集された道程と、コレクションされた全体、そしてそれが今も休むことなく続いていることに魅力があるのです。

重厚なMOTの建物に控えめに灯っていた「宇和島駅」のネオンサインが印象に残りました。大竹のエネルギッシュな多量の作品を前にしても、不思議とアクの強さをあまり感じないのは、まさに子供心さながらにモノを捏ねる彼の素朴な心情がそのまま無邪気に表れているからなのかもしれません。その点、代表作でもある「ジャリおじさん」が一番素直に心へと届いてきました。今度改めてまたじっくりと拝見したいです。(12/17鑑賞)

「ジャリおじさん/大竹伸朗/福音館書店」

「ジャリおじさん/大竹伸朗/福音館書店」コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

| « 「写真の現在3... | 「揺らぐ近代... » |

>大竹の個々の作品に共感することが殆ど出来ません。

同じく。

それにしても相変わらず文章お上手ですね。

スクラップブックは、まさに大竹伸朗という宇宙の中のミクロコスモスですね。

こんばんは。お返事遅れました。

有難いコメントをありがとうございます!

>大竹の個々の作品に共感することが殆ど出来ません。同じく。

思っていたほどアクはあまり感じられず、

むしろ趣くままに作品へ取りかかる姿勢などは素朴にも感じましたが、

個々を取ると良いなと思うのが殆どありませんでした。

それぞれに評価が分かれそうです。

@テツさん

こんばんは。コメントとTBをありがとうございます。

>スクラップブックは、まさに大竹伸朗という宇宙の中のミクロコスモス

そうですね。

初めにあの作品を見せることで、

さらにその意味が強まっていたかと思います。

MOTが一つの巨大なスクラップブックとなっていました。

圧巻です。

私もギリギリ土曜日に行ってきました。

あまりにも凄いパワーにノックダウン状態です。

世代が同じなので、妙に切なくもなってきました。

時代の所為だとは思うのですけれど。

彼がセレクト曲(芸新に載っていたのです)をみて、

泣けました。

TBさせて頂きました。

来年もヨロシクお願い致します~~♪

コメントとTBをありがとうございました。

>凄いパワーにノックダウン

展示作品の全2000点とは、

MOT開業以来最大かもしれませんね。

さながらテーマパークの中を歩いているようでした。

こちらこそ来年も宜しくお願いします!

はじめまして。コメントをありがとうございます。

>「全身芸術家」

まさしくそのようですね。

作品を見るというよりも、大竹ワールドを体感するような展覧会でした。

その膨大な足跡を辿るには、

それこそ彼の人生の歳月と同じだけの時間がかかるかもしれません。

「全景」もその片鱗に過ぎない点が驚異的です。