都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」 目黒区美術館

目黒区美術館

「没後40年 高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」

4/9~6/5

目黒区美術館で開催中の「没後40年 高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」を見てきました。

明治23年。福岡の久留米に生まれた画家、高島野十郎。東京帝大農学部を首席で卒業するも、画家の道を志し、独学で絵を学びます。一生涯に渡って画壇に属することもありませんでした。その意味では「孤高の画家」(展覧会サイトより)と言えるかもしれません。

生前はデパートなどで個展を開いてはいたもの、必ずしも広く知られてはいませんでした。死後、福岡県立美術館によって再発見。メディアなどでも注目を集めます。次第に評価は高まり、より大きな回顧展も行われるようになりました。

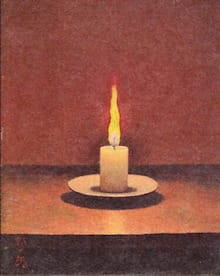

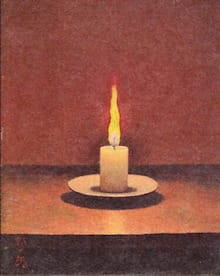

前回、東京で野十郎展が開催されたのは10年前。会場は三鷹市民ギャラリーでした。当時、ともかく印象に残っていたのは、照明を落として暗い展示室に並んだ蝋燭の作品です。半ばストイックなまでに蝋燭に対峙し、炎を見据え、光を描いた野十郎。時に息苦しさを覚えながらも、息を吹いても、吹き掛けても消えそうもない蝋燭の灯火に、何か鬼気迫るものを感じたことを覚えています。

以来、10年。今回の回顧展に接して、やや野十郎に対するイメージが変わったかもしれません。

冒頭、その迫力に誰もが驚くのではないでしょうか。帝大時代の「傷を負った自画像」です。足を前に組んで座る野十郎。口は半開きで目は虚ろ。そこからしてただならぬ気配を醸し出していますが、首と脛からあろうことに血を垂らしています。傷は首のあたりにもあります。一体何故に血を流さなくてはならなかったのでしょうか。ふと十字架のキリストを思い出しました。もちろん関係ないかもしれません。ただ何やらイコンのようにも見えます。これほど奇異な自画像をほかに見たことはありません。

「静物」 大正14(1925)年 福岡県立美術館

独学ながらも岸田劉生の影響を受けていたと考えられているそうです。例えば「静物」。白い陶器の器と果物を表した作品ですが、緻密で写実を志向した描写は確かに劉生を思わせるものがあります。また「芥子」はどうでしょうか。真正面から捉えられた赤い芥子の花。やはり写実ではありますが、茎はややうねり、花も震えを伴っているようでもあります。劉生のデロリ。そうした面も何かしら野十郎に感化を与えたのかもしれません。

昭和5年、39歳で出国。約3年余りに渡ってアメリカからヨーロッパを巡ります。ヨーロッパでの拠点はパリ。古典を模写したり、郊外の村に出かけては風景を描いていたそうです。

「霧と煙 ニューヨーク」 昭和5-8(1930-33) 年

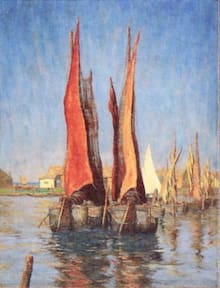

この時期の風景画が思いがけないほど魅惑的です。「霧と煙 ニューヨーク」は摩天楼を望む川面の汽船を描いた一枚。全体に水色ががかっています。いわば外光派。印象派を思わせる筆致が目を引きます。さらに「ベニスの港」もオレンジに染まるマストが実に鮮やかです。真っ青な空と美しいコントラストを描いています。

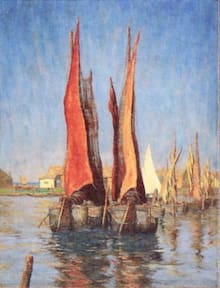

「ベニスの港」 昭和5-8(1930-33)年

野十郎は帰国後も里山などの風景を描き続けますが、時に自然の美しさを素直に捉えたような表現に、蝋燭の作品などとは異なった、新たな魅力を見る思いがしました。

さてその帰国後です。東京の青山に定住。しかし度々全国各地を旅しては先々の風景を画布に描きとめました。

「れんげ草」 昭和32(1957)年 個人蔵

「れんげ草」は中央アルプスを背に群生するレンゲソウ畑を捉えた一枚。ほぼ快晴です。空は透き通るように青い。アルプスの頂には雪が降り積もっています。一面のレンゲソウ。淡いピンク色です。さらに黄色い花も垣間見えます。麓は春の息吹。蝶も舞っていました。光は分け隔てなく大地に放り注いでいます。

凄まじいエピソードを持つ作品がありました。「雨 法隆寺塔」です。雨中の五重塔。かなり強い雨なのか白い線が画面全体を覆っています。人の姿は皆無。静けさに包まれています。

何が驚くかといえば修復の経緯です。というのも平成10年、所蔵家で盗難にあい、4年後に発見。縁の下のゴザの中から出てきたらしく、カビで酷く傷んでいたそうです。それを修復。何とか元の姿に戻りましたが、今度はあろうことか家が全焼。幸いにして持ち出されたものの、熱などで劣化してしまいます。結果的に2度目の修復がなされ、こうして展示されることになりました。

写実を「慈悲」と呼んだ野十郎。対象に密着し、全てを均等に描くことを志します。その昇華した形が静物画にあると言えるのではないでしょうか。

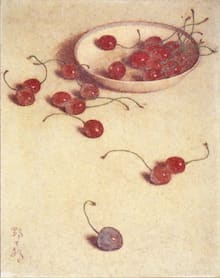

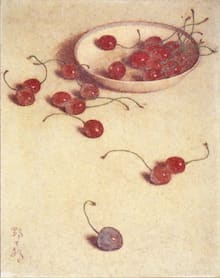

「さくらんぼ」 昭和32(1957)年 個人蔵

代表的なのは「からすうり」です。真正面から確かに等しく捉えたカラスウリ。実の姿は端正。オレンジ色であり、またやや黄色がかっているものもあります。そして例のうねるような蔓。葉は既に乾いています。背景にも注目です。おそらくは壁でありながらも、ほぼ何も描かれておらず、まるで虚空のようにも見えます。実の影だけが僅かに差し込んでいました。それゆえでしょうか。全体に独特の浮遊感があります。

「桃とすもも」に惹かれました。描写は極めて細密。テーブルクロスも桃もすももも忠実に再現しています。桃の表面にはうっすらと毛が生えている様子も確認出来ます。質感はマット。一方ですももは照りがあります。瑞々しい。背後に唐突にぶら下がる緑の玉は一体何を示すのでしょうか。色はいずれも明るい。率直に美しくもあります。

最終章は「光と闇」。すなわち野十郎を最も特徴づける月と蝋燭の絵画です。

まずは「月」。当初は木の葉などを合わせて描いていたものの、次第に月のみを捉えていきます。やや緑色がかった闇夜に輝く満月。他は一切何もありません。光は僅かに月の周りに滲み出してもいます。

「蝋燭」 制作年不詳 個人蔵

蝋燭は全部で20点弱。大正から戦後にかけて一貫して描いていたというから驚きます。やや背が低く、幾分と太い蝋燭。炎はかなり長くのびています。上は赤く、下は青白い。白い光が手前に筋を描いていました。炎の縁は僅かに赤く、微かな点描で揺らめきをも示しています。

月と蝋燭に接して感じるのは野十郎の被写体に対する観察的態度です。そもそも彼は農学部の出身。自然なりを観察することには長けていたでしょう。展示では学生時代の「魚介類の観察図」も出ていました。確かに月や蝋燭は「神秘的」であり、「宗教的」(いずれも解説より)かもしれませんが、目の前の事象を観察し続けては本質を見出すことこそ、制作の根底にあったのかもしれません。

ちなみに野十郎は70歳の時に青山のアトリエから柏の増尾へ移ったそうです。今でこそ増尾は市内郊外の住宅地ですが、当時は里山が残る田園地帯。実際に同地を描いた「初秋野路」では千葉に特有な谷津の地形を有り体に写し取っています。

「林辺太陽」 昭和42(1967)年頃 東京大学医科学研究所

出品作品は全150点。さらに手紙やノート、デッサンまでを網羅します。三鷹での回顧展よりも点数は多かったのではないでしょうか。画家の全体像を辿るのに不足はありません。

同館では珍しく1階に特設ショップが設けられていました。野十郎グッズなるものもいくつかあります。図録も資料性が高い。より深く理解するのに重宝しそうです。

「高島野十郎展公式図録/東京美術」

「高島野十郎展公式図録/東京美術」

6月5日まで開催されています。おすすめします。

「没後40年 高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」 目黒区美術館(@mmatinside)

会期:4月9日(土)~6月5日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00

料金:一般1000(800)円、大高生・65歳以上800(600)円、小中生無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:目黒区目黒2-4-36

交通:JR線、東京メトロ南北線、都営三田線、東急目黒線目黒駅より徒歩10分。

「没後40年 高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」

4/9~6/5

目黒区美術館で開催中の「没後40年 高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」を見てきました。

明治23年。福岡の久留米に生まれた画家、高島野十郎。東京帝大農学部を首席で卒業するも、画家の道を志し、独学で絵を学びます。一生涯に渡って画壇に属することもありませんでした。その意味では「孤高の画家」(展覧会サイトより)と言えるかもしれません。

生前はデパートなどで個展を開いてはいたもの、必ずしも広く知られてはいませんでした。死後、福岡県立美術館によって再発見。メディアなどでも注目を集めます。次第に評価は高まり、より大きな回顧展も行われるようになりました。

前回、東京で野十郎展が開催されたのは10年前。会場は三鷹市民ギャラリーでした。当時、ともかく印象に残っていたのは、照明を落として暗い展示室に並んだ蝋燭の作品です。半ばストイックなまでに蝋燭に対峙し、炎を見据え、光を描いた野十郎。時に息苦しさを覚えながらも、息を吹いても、吹き掛けても消えそうもない蝋燭の灯火に、何か鬼気迫るものを感じたことを覚えています。

以来、10年。今回の回顧展に接して、やや野十郎に対するイメージが変わったかもしれません。

冒頭、その迫力に誰もが驚くのではないでしょうか。帝大時代の「傷を負った自画像」です。足を前に組んで座る野十郎。口は半開きで目は虚ろ。そこからしてただならぬ気配を醸し出していますが、首と脛からあろうことに血を垂らしています。傷は首のあたりにもあります。一体何故に血を流さなくてはならなかったのでしょうか。ふと十字架のキリストを思い出しました。もちろん関係ないかもしれません。ただ何やらイコンのようにも見えます。これほど奇異な自画像をほかに見たことはありません。

「静物」 大正14(1925)年 福岡県立美術館

独学ながらも岸田劉生の影響を受けていたと考えられているそうです。例えば「静物」。白い陶器の器と果物を表した作品ですが、緻密で写実を志向した描写は確かに劉生を思わせるものがあります。また「芥子」はどうでしょうか。真正面から捉えられた赤い芥子の花。やはり写実ではありますが、茎はややうねり、花も震えを伴っているようでもあります。劉生のデロリ。そうした面も何かしら野十郎に感化を与えたのかもしれません。

昭和5年、39歳で出国。約3年余りに渡ってアメリカからヨーロッパを巡ります。ヨーロッパでの拠点はパリ。古典を模写したり、郊外の村に出かけては風景を描いていたそうです。

「霧と煙 ニューヨーク」 昭和5-8(1930-33) 年

この時期の風景画が思いがけないほど魅惑的です。「霧と煙 ニューヨーク」は摩天楼を望む川面の汽船を描いた一枚。全体に水色ががかっています。いわば外光派。印象派を思わせる筆致が目を引きます。さらに「ベニスの港」もオレンジに染まるマストが実に鮮やかです。真っ青な空と美しいコントラストを描いています。

「ベニスの港」 昭和5-8(1930-33)年

野十郎は帰国後も里山などの風景を描き続けますが、時に自然の美しさを素直に捉えたような表現に、蝋燭の作品などとは異なった、新たな魅力を見る思いがしました。

さてその帰国後です。東京の青山に定住。しかし度々全国各地を旅しては先々の風景を画布に描きとめました。

「れんげ草」 昭和32(1957)年 個人蔵

「れんげ草」は中央アルプスを背に群生するレンゲソウ畑を捉えた一枚。ほぼ快晴です。空は透き通るように青い。アルプスの頂には雪が降り積もっています。一面のレンゲソウ。淡いピンク色です。さらに黄色い花も垣間見えます。麓は春の息吹。蝶も舞っていました。光は分け隔てなく大地に放り注いでいます。

凄まじいエピソードを持つ作品がありました。「雨 法隆寺塔」です。雨中の五重塔。かなり強い雨なのか白い線が画面全体を覆っています。人の姿は皆無。静けさに包まれています。

何が驚くかといえば修復の経緯です。というのも平成10年、所蔵家で盗難にあい、4年後に発見。縁の下のゴザの中から出てきたらしく、カビで酷く傷んでいたそうです。それを修復。何とか元の姿に戻りましたが、今度はあろうことか家が全焼。幸いにして持ち出されたものの、熱などで劣化してしまいます。結果的に2度目の修復がなされ、こうして展示されることになりました。

写実を「慈悲」と呼んだ野十郎。対象に密着し、全てを均等に描くことを志します。その昇華した形が静物画にあると言えるのではないでしょうか。

「さくらんぼ」 昭和32(1957)年 個人蔵

代表的なのは「からすうり」です。真正面から確かに等しく捉えたカラスウリ。実の姿は端正。オレンジ色であり、またやや黄色がかっているものもあります。そして例のうねるような蔓。葉は既に乾いています。背景にも注目です。おそらくは壁でありながらも、ほぼ何も描かれておらず、まるで虚空のようにも見えます。実の影だけが僅かに差し込んでいました。それゆえでしょうか。全体に独特の浮遊感があります。

「桃とすもも」に惹かれました。描写は極めて細密。テーブルクロスも桃もすももも忠実に再現しています。桃の表面にはうっすらと毛が生えている様子も確認出来ます。質感はマット。一方ですももは照りがあります。瑞々しい。背後に唐突にぶら下がる緑の玉は一体何を示すのでしょうか。色はいずれも明るい。率直に美しくもあります。

最終章は「光と闇」。すなわち野十郎を最も特徴づける月と蝋燭の絵画です。

まずは「月」。当初は木の葉などを合わせて描いていたものの、次第に月のみを捉えていきます。やや緑色がかった闇夜に輝く満月。他は一切何もありません。光は僅かに月の周りに滲み出してもいます。

「蝋燭」 制作年不詳 個人蔵

蝋燭は全部で20点弱。大正から戦後にかけて一貫して描いていたというから驚きます。やや背が低く、幾分と太い蝋燭。炎はかなり長くのびています。上は赤く、下は青白い。白い光が手前に筋を描いていました。炎の縁は僅かに赤く、微かな点描で揺らめきをも示しています。

月と蝋燭に接して感じるのは野十郎の被写体に対する観察的態度です。そもそも彼は農学部の出身。自然なりを観察することには長けていたでしょう。展示では学生時代の「魚介類の観察図」も出ていました。確かに月や蝋燭は「神秘的」であり、「宗教的」(いずれも解説より)かもしれませんが、目の前の事象を観察し続けては本質を見出すことこそ、制作の根底にあったのかもしれません。

ちなみに野十郎は70歳の時に青山のアトリエから柏の増尾へ移ったそうです。今でこそ増尾は市内郊外の住宅地ですが、当時は里山が残る田園地帯。実際に同地を描いた「初秋野路」では千葉に特有な谷津の地形を有り体に写し取っています。

「林辺太陽」 昭和42(1967)年頃 東京大学医科学研究所

出品作品は全150点。さらに手紙やノート、デッサンまでを網羅します。三鷹での回顧展よりも点数は多かったのではないでしょうか。画家の全体像を辿るのに不足はありません。

同館では珍しく1階に特設ショップが設けられていました。野十郎グッズなるものもいくつかあります。図録も資料性が高い。より深く理解するのに重宝しそうです。

「高島野十郎展公式図録/東京美術」

「高島野十郎展公式図録/東京美術」6月5日まで開催されています。おすすめします。

「没後40年 高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」 目黒区美術館(@mmatinside)

会期:4月9日(土)~6月5日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00

料金:一般1000(800)円、大高生・65歳以上800(600)円、小中生無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:目黒区目黒2-4-36

交通:JR線、東京メトロ南北線、都営三田線、東急目黒線目黒駅より徒歩10分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 「広重ビビッ... | 「メディチ家... » |

こんばんは。見事な展覧会でしたね。

蝋燭の炎、凝視していると、どこか別の世界に連れて行かれるかのようでした。