都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「静寂と色彩:月光のアンフラマンス」 川村記念美術館(プレビュー)

川村記念美術館(千葉県佐倉市坂戸631)

「静寂と色彩:月光のアンフラマンス」

2009/10/10-2010/1/11

マルセル・デュシャンの考案した「アンフラマンス」という造語をキーワードに、中世の仏画から現代美術までの魅力を探ります。川村記念美術館で開催中の「静寂と色彩:月光のアンフラマンス」へ行ってきました。

なお今回はプレス内覧会に参加してきました。まずは展示に先立って行われた同館学芸員の鈴木尊志氏のレクチャーをまとめたいと思います。

[月光とはなにか。]

・「月」とはヨーロッパ・ロマン主義にも代表されるような象徴的な要素も強いが、その一方でのスピリチュアリズム的な癒しの概念を見る面も少なくはない。今回はそうした月の概念を、ロマン主義とともにスピリチュアリズム的な東洋的精神に近づけてみる試みを行っている。

・月と東洋と西洋美術、そして現代美術との関係について考える。月という概念に、各々の美術、とりわけ現代美術は一体何を問いかけているのだろうか。

[アンフラマンスの意味。]

・アンフラマンスとは、極薄とも超薄とも訳されるマルセル・デュシャンの述べた造語である。また状態の移ろい、移行の間で生まれる様々な境界域を指す言葉でもある。

・さらにデュシャンは人が座っていた席を立った後に残る気配や温もりもアンフラマンスと称した。

・彼は平面から立体への境界域をアンフラマンスと呼んだが、逆に三次元から二次元へ移す絵画制作ともアンフラマンスと言えるものである。

[月とアンフラマンス、そして美術との関係について。]

・実は太陽の光がなくては見ることの出来ない月光(=それ自体は光らない。)とは、一種の光と闇とのズレや移ろいを指し示すアンフラマンスでもある。

・月の静寂な精神性を取り込み、そこに西洋と東洋の思想の差異を見ながら、一方でバックボーンとしているであろうアンフラマンス的な境界域(デュシャンはそこに芸術の源泉があると考えた。)にも注視した上にて美術品を展観していく。

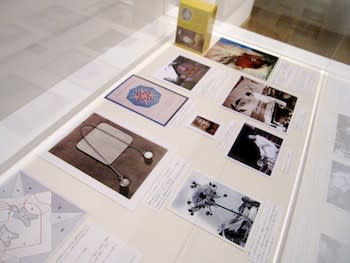

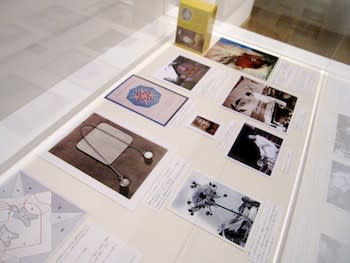

ともかくは聞き慣れない「アンフラマンス」という言葉からして謎めいたものがありますが、この展覧会を率直に申し上げると、その企画の意図を理解しようとする点において極めて難解だと言わざるを得ません。例えば一例として順路冒頭には「当麻曼荼羅図」(鎌倉~南北朝時代)が掲げられていますが、その隣には複製の「マルセル・デュシャン・ノート」(1980)が何ら詳細な説明もなく半ば唐突に登場しています。もちろん何でも細かいキャプションがあれば良いと言うものではありませんが、コンセプチャルな構成であるだけに、もう一歩、イメージを補完するテキストがあればと思えてなりませんでした。

しかしながら決して展覧会に見るべき点がないというわけではありません。以下、上記のレクチャーの内容を踏まえ、私の思う展示のポイントを3つのキーワードからピックアップしてみました。ご参考いただければ幸いです。

【スイスのスピリチュアリスト、エンマ・クンツ(1892-1963)のドローイング(日本初公開)】

スイスの小村に生まれ、振り子を使って水脈や鉱物など目の前にあいものを探す技法(美術館資料より引用。)である「ダウジング」と自然薬草投与によって様々な患者を治癒したヒーラー、エンマ・クンツの幾何学面的ドローイング17点が日本ではじめて公開されている。

クンツは近代医学に見放された患者をスピリチュア的方法で治癒し、その際に直感的なインスピレーションにて方眼紙上に一種の患者のカルテを描いた。

いわゆるアウトサーダーアートとしても括られる作品だが、あたかもエンブレムのような独特な抽象紋様は他にはない独特な創造性を知ることが出来る。資料展示もあり。

【色彩で楽しむ現代アート】

本展覧会はデュシャンと曼荼羅という凄まじい組み合わせで始まるが、メイン会場にずらりと並ぶ作品の殆どはいわゆる現代アートの絵画である。

そもそも川村はロスコやニューマンをはじめ、名高いアメリカ抽象絵画でも「色」に魅力のある作品が多い。この展示でも東西の現代作家による各々の色の呼応した美しい空間を味わうことが出来る。

特にインパクトがあるのは板に油彩と蜜蝋を混ぜ合わせてあたかも果物の内部とも、人体の組織の断面図とも言えるような色面をつくるホセ・マリア・シシリアのペインティング。

また出品数が最も多いのはリヒターの弟子でもある渡辺あつこの油彩、全20点。いつか見た何気ない街角の景色や室内の光景が、既視感を誘いながらも、どこか物悲しい様にて描かれている。

昨年の同館でも見たルイスのようなステイニングの技法によって美しい色彩のカーテンを生み出すのは、VOCA賞にも出品のあった小池隆英。薄く広がる絵具の滲みは、天井からの自然光に祝福されている。

【ターナーと応挙(巴水)で見る西洋と東洋の風景】

今回の第一部は常設の日本画展示室。そこには前述の曼荼羅や、その崇高性への希求という点で同質的でもある橋本平八の仏像的彫像をはじめ、ターナーや応挙のエッチングや屏風が展示されている。

モノクロームの世界の中に自然そのものを超越した崇高的なものを見出したターナーの作品と、その一方でめがね絵とも呼ばれる技法を駆使し、西洋的遠近法をも意識して風景を作り出した応挙の「秋月雪峡図」(11月29日まで展示)が対面に並んだ。

そもそも狩野派に師事した応挙は、ターナーにも通じる西洋のピクチャリズムを学ぶことによって、西洋的なリアルな風景描写(例えば岩の描き方などはターナーの作と似ている。)に、東洋的な自然への無常観を取り込むことに成功した。ターナーと応挙を類似的な視点で捉えるのは確かに面白い。(応挙の後は巴水が10点出る予定。月明かりも美しい巴水の藍色の静寂の夜景が、ターナーとどう呼応するかにも注目すべきものがある。)

なお出品の日本画数点に関しては展示替えが予定されています。(仏画は出光美術館蔵。応挙と巴水は千葉市美術館蔵。)

筆者不詳「当麻曼荼羅図」 10/10(土)-11/1(日)

筆者不詳「地蔵菩薩独尊来迎図」 11/3(火)-11/29(日)

筆者不詳「十一面観音菩薩図」 12/1(火)-2010/1/11(月・祝)

円山応挙「秋月雪峡図」 10/10(土)-11/29(日)

川瀬巴水「旅みやげ」他計10点 12/1(火)-2010/1/11(月・祝)

屋外にはカラフルな吹きガラスのオブジェ、増田洋美の「PLAY THE GLASS」が草木や芝生と戯れ、また陽光を浴びて美しい光を放っていました。庭園も自然にも囲まれた川村記念美術館ならでは演出です。

少し先のことにはなりますが、クリスマスシーズンには「クリスマス市」と題し、庭園ギャラリーにてドイツのクリスマスにちなんだ装飾品の展示、もしくはオーナメントや焼き菓子の販売などを行う企画があるそうです。ちょうどその時期は好きな巴水版画の展示期間とも重なるので、出来ればまた訪問したいと思いました。

なお展示コンセプトの理解まで突っ込んで見るには、上記のレクチャーをして下さった学芸員の鈴木氏のギャラリートークにあたるのがベストかもしれません。以下、スケジュールを公式HPより転載しておきます。

10月25日(日)/11月8日(日)/11月22日(日)/12月20日(日)

各日14:00-15:00。先着60名。

なおエントランスの映像作品もお見逃しなきようにご注意下さい。入口受付からちょうど正面の頭上を見据えると、プロジェクター投影による抽象的でかつ教会を思わせるようなイメージが広がっています。

ロングランの展覧会です。来年1月11日まで開催されています。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「静寂と色彩:月光のアンフラマンス」

2009/10/10-2010/1/11

マルセル・デュシャンの考案した「アンフラマンス」という造語をキーワードに、中世の仏画から現代美術までの魅力を探ります。川村記念美術館で開催中の「静寂と色彩:月光のアンフラマンス」へ行ってきました。

なお今回はプレス内覧会に参加してきました。まずは展示に先立って行われた同館学芸員の鈴木尊志氏のレクチャーをまとめたいと思います。

[月光とはなにか。]

・「月」とはヨーロッパ・ロマン主義にも代表されるような象徴的な要素も強いが、その一方でのスピリチュアリズム的な癒しの概念を見る面も少なくはない。今回はそうした月の概念を、ロマン主義とともにスピリチュアリズム的な東洋的精神に近づけてみる試みを行っている。

・月と東洋と西洋美術、そして現代美術との関係について考える。月という概念に、各々の美術、とりわけ現代美術は一体何を問いかけているのだろうか。

[アンフラマンスの意味。]

・アンフラマンスとは、極薄とも超薄とも訳されるマルセル・デュシャンの述べた造語である。また状態の移ろい、移行の間で生まれる様々な境界域を指す言葉でもある。

・さらにデュシャンは人が座っていた席を立った後に残る気配や温もりもアンフラマンスと称した。

・彼は平面から立体への境界域をアンフラマンスと呼んだが、逆に三次元から二次元へ移す絵画制作ともアンフラマンスと言えるものである。

[月とアンフラマンス、そして美術との関係について。]

・実は太陽の光がなくては見ることの出来ない月光(=それ自体は光らない。)とは、一種の光と闇とのズレや移ろいを指し示すアンフラマンスでもある。

・月の静寂な精神性を取り込み、そこに西洋と東洋の思想の差異を見ながら、一方でバックボーンとしているであろうアンフラマンス的な境界域(デュシャンはそこに芸術の源泉があると考えた。)にも注視した上にて美術品を展観していく。

ともかくは聞き慣れない「アンフラマンス」という言葉からして謎めいたものがありますが、この展覧会を率直に申し上げると、その企画の意図を理解しようとする点において極めて難解だと言わざるを得ません。例えば一例として順路冒頭には「当麻曼荼羅図」(鎌倉~南北朝時代)が掲げられていますが、その隣には複製の「マルセル・デュシャン・ノート」(1980)が何ら詳細な説明もなく半ば唐突に登場しています。もちろん何でも細かいキャプションがあれば良いと言うものではありませんが、コンセプチャルな構成であるだけに、もう一歩、イメージを補完するテキストがあればと思えてなりませんでした。

しかしながら決して展覧会に見るべき点がないというわけではありません。以下、上記のレクチャーの内容を踏まえ、私の思う展示のポイントを3つのキーワードからピックアップしてみました。ご参考いただければ幸いです。

【スイスのスピリチュアリスト、エンマ・クンツ(1892-1963)のドローイング(日本初公開)】

スイスの小村に生まれ、振り子を使って水脈や鉱物など目の前にあいものを探す技法(美術館資料より引用。)である「ダウジング」と自然薬草投与によって様々な患者を治癒したヒーラー、エンマ・クンツの幾何学面的ドローイング17点が日本ではじめて公開されている。

クンツは近代医学に見放された患者をスピリチュア的方法で治癒し、その際に直感的なインスピレーションにて方眼紙上に一種の患者のカルテを描いた。

いわゆるアウトサーダーアートとしても括られる作品だが、あたかもエンブレムのような独特な抽象紋様は他にはない独特な創造性を知ることが出来る。資料展示もあり。

【色彩で楽しむ現代アート】

本展覧会はデュシャンと曼荼羅という凄まじい組み合わせで始まるが、メイン会場にずらりと並ぶ作品の殆どはいわゆる現代アートの絵画である。

そもそも川村はロスコやニューマンをはじめ、名高いアメリカ抽象絵画でも「色」に魅力のある作品が多い。この展示でも東西の現代作家による各々の色の呼応した美しい空間を味わうことが出来る。

特にインパクトがあるのは板に油彩と蜜蝋を混ぜ合わせてあたかも果物の内部とも、人体の組織の断面図とも言えるような色面をつくるホセ・マリア・シシリアのペインティング。

また出品数が最も多いのはリヒターの弟子でもある渡辺あつこの油彩、全20点。いつか見た何気ない街角の景色や室内の光景が、既視感を誘いながらも、どこか物悲しい様にて描かれている。

昨年の同館でも見たルイスのようなステイニングの技法によって美しい色彩のカーテンを生み出すのは、VOCA賞にも出品のあった小池隆英。薄く広がる絵具の滲みは、天井からの自然光に祝福されている。

【ターナーと応挙(巴水)で見る西洋と東洋の風景】

今回の第一部は常設の日本画展示室。そこには前述の曼荼羅や、その崇高性への希求という点で同質的でもある橋本平八の仏像的彫像をはじめ、ターナーや応挙のエッチングや屏風が展示されている。

モノクロームの世界の中に自然そのものを超越した崇高的なものを見出したターナーの作品と、その一方でめがね絵とも呼ばれる技法を駆使し、西洋的遠近法をも意識して風景を作り出した応挙の「秋月雪峡図」(11月29日まで展示)が対面に並んだ。

そもそも狩野派に師事した応挙は、ターナーにも通じる西洋のピクチャリズムを学ぶことによって、西洋的なリアルな風景描写(例えば岩の描き方などはターナーの作と似ている。)に、東洋的な自然への無常観を取り込むことに成功した。ターナーと応挙を類似的な視点で捉えるのは確かに面白い。(応挙の後は巴水が10点出る予定。月明かりも美しい巴水の藍色の静寂の夜景が、ターナーとどう呼応するかにも注目すべきものがある。)

なお出品の日本画数点に関しては展示替えが予定されています。(仏画は出光美術館蔵。応挙と巴水は千葉市美術館蔵。)

筆者不詳「当麻曼荼羅図」 10/10(土)-11/1(日)

筆者不詳「地蔵菩薩独尊来迎図」 11/3(火)-11/29(日)

筆者不詳「十一面観音菩薩図」 12/1(火)-2010/1/11(月・祝)

円山応挙「秋月雪峡図」 10/10(土)-11/29(日)

川瀬巴水「旅みやげ」他計10点 12/1(火)-2010/1/11(月・祝)

屋外にはカラフルな吹きガラスのオブジェ、増田洋美の「PLAY THE GLASS」が草木や芝生と戯れ、また陽光を浴びて美しい光を放っていました。庭園も自然にも囲まれた川村記念美術館ならでは演出です。

少し先のことにはなりますが、クリスマスシーズンには「クリスマス市」と題し、庭園ギャラリーにてドイツのクリスマスにちなんだ装飾品の展示、もしくはオーナメントや焼き菓子の販売などを行う企画があるそうです。ちょうどその時期は好きな巴水版画の展示期間とも重なるので、出来ればまた訪問したいと思いました。

なお展示コンセプトの理解まで突っ込んで見るには、上記のレクチャーをして下さった学芸員の鈴木氏のギャラリートークにあたるのがベストかもしれません。以下、スケジュールを公式HPより転載しておきます。

10月25日(日)/11月8日(日)/11月22日(日)/12月20日(日)

各日14:00-15:00。先着60名。

なおエントランスの映像作品もお見逃しなきようにご注意下さい。入口受付からちょうど正面の頭上を見据えると、プロジェクター投影による抽象的でかつ教会を思わせるようなイメージが広がっています。

ロングランの展覧会です。来年1月11日まで開催されています。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 「足立喜一朗... | 「アイ・ウェ... » |

ぎりぎり滑り込みで9日に伺ってきました。

難解でしたね。確かに。

途中から考えるの放棄し作品の美しさだけに

目を向けるようにしてきました。

>難解

そうでしたね。もう少しヒントなりがキャプションであると良かったのですが…。

>美しさだけに目を向ける

上にも挙げましたが美しい作品は多数ありましたね。

後期の巴水は如何でしたでしょう。