都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

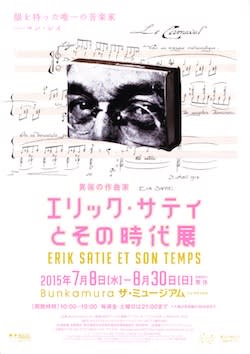

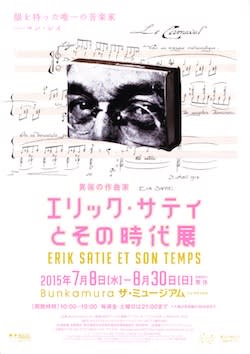

「エリック・サティとその時代展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

Bunkamura ザ・ミュージアム

「異端の作曲家 エリック・サティとその時代展」

7/8-8/30

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「異端の作曲家 エリック・サティとその時代展」を見てきました。

1866年に生まれ、いわゆる「20世紀への転換期」(公式サイトより)に活動したフランスの作曲家、エリック・サティ。有名な作品としてはジムノペディが挙げられるのではないでしょうか。ラヴェルやドビュッシーにも影響を与え、時に調性を超えた、言わば前衛的な音楽を生み出した人物の一人としても知られています。

そのサティを紹介する展覧会です。ただし重要なのがタイトルにもある「その時代」。つまりはサティの生きた時代を、彼の音楽はもとより、様々に関係した芸術家の作品から追体験し得るような展示となっています。

フランシス・ピカビア「『本日休演』の楽譜の口絵」

1926年 紙、リトグラフ フランス国立図書館

Bibliotheque nationale de France, Paris

それにしても作曲家エリック・サティ、関わった芸術家は何も音楽家だけではありません。例えばコクトーにピカソです。1917年、若いコクトーが台本を書き、ピカソが舞台装飾と衣裳を手がけたのがバレエ「パラード」。音楽をサティが作曲しました。

サーカスなどの大衆娯楽、すなわち中国の奇術師やアクロバット、張り子の馬を引用した「パラード」は、当時、賛否の入り交じった大変な反響を生んだそうです。ピカソの「パラードの幕のための下図」は舞台のための習作です。ほかにもピカソの手による衣装下絵のほか、コクトーの記した覚え書き、そして舞台写真なども展示されています。

ちなみに「パラード」では終幕の部分が映像(3分間)でも紹介されていました。2007年の再現公演です。ラッパの音が轟くと、青い服をまとった奇術師や、妙なハリボテの馬まで登場します。それにしても見るからに奇抜、時に滑稽なまでの舞台です。大いに驚きを持って受け入れられたことでしょう。

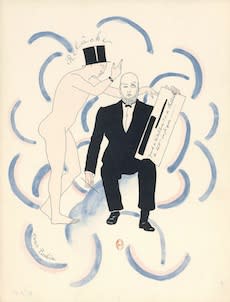

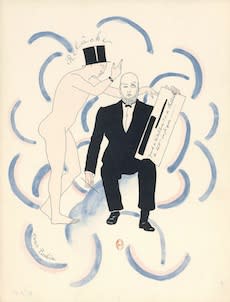

シャルル・マルタンをご存知でしょうか。モンペリエに生まれ、パリに出た後、はじめは水彩を手がけた画家です。ファッション雑誌に挿絵を描く仕事をしていました。

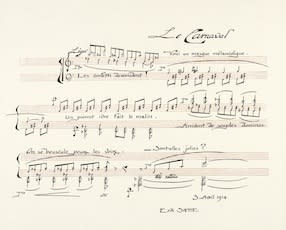

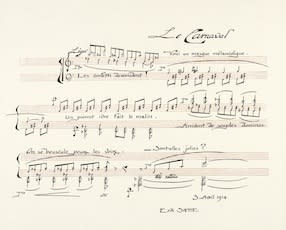

エリック・サティ(作曲)、シャルル・マルタン(挿絵)「『スポーツと気晴らし』より『カーニヴァル』」

1914-23年 紙、ポショワール フランス現代出版史資料館

Fonds Erik Satie - Archives de France / Archives IMEC

そのマルタンが挿絵をつけたのが、サティ作曲の「スポーツと気晴らし」。カーニバル、海水浴、ゴルフといった様々なテーマに基づく独奏ピアノ曲です。高級モード雑誌の編集者から依頼された楽譜集の絵をマルタンが担当しました。

エリック・サティ(作曲)、シャルル・マルタン(挿絵)「『スポーツと気晴らし』より『カーニヴァル』」

1914-23年 紙、ポショワール フランス現代出版史資料館

Fonds Erik Satie - Archives de France / Archives IMEC

これがすこぶる洒落ていて美しい。マルタンはキュビズムやロシアの構成主義を吸収した様式で知られているそうですが、細い線を多用し、時に幾何学的な面を駆使した構図感は、どこかファッショナブルとも言えるのではないでしょうか。これがサティの手による楽譜と交互に展示されています。全20面超。楽譜自体も筆触はリズミカル。軽快です。随所に詩も挿入されていました。音楽とほかの芸術との相互作用に関心を持っていたというサティ。その一つの結実した姿を見ることが出来ました。

ブラックの油彩がポンピドゥーからやって来ました。「ギターとグラス」です。中にサティの楽譜が描かれています。またブランクーシのブロンズも興味深いもの。彼はサティの交響詩から霊感を受けて作品を制作したこともあります。さらにサティ晩年、ないし没後におけるダダとの関わりも重要です。マン・レイのリトグラフ、「エリック・サティの梨」はどうでしょうか。マン・レイはサティを「眼を持った唯一の音楽家」だと高く評価していました。

ラストは何とドランでした。作品は「ジュヌヴィエーヴ・ブラバン」。サティの没後に発見された楽譜に基づくマリオネットのオペラです。最終的には採用されませんでしたが、ドランは生前のサティと共同制作を試みた経験があったことから、舞台と衣裳のデザインを手がけました。

ジュール・グリュン「『外国人のためのモンマルトル案内』のポスター」

1900年 紙、リトグラフ モンマルトル美術館

Musee de Montmartre, Collection Societe d’Histoire et d’Archeologie“Le Vieux Montmartre”

冒頭にはロートレックの大判のポスターが待ち構えています。若いサティが出入りしていたモンマルトルのキャバレーを描いたロートレック。その時代の息吹を感じ取ることも出来ます。またサティも参加した影絵劇や、「薔薇十字展」なる秘教的な団体に関する展示も興味深いのではないでしょうか。

サティの音楽を通して、19世紀末から20世紀初頭のフランスの芸術の潮流をも追いかけられる展覧会です。美術の側からも引き出しは数多くあります。サティの旺盛な制作と多彩な交友関係は音楽と美術を垣根をゆうに超えていました。

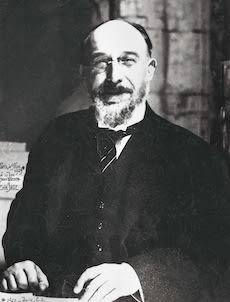

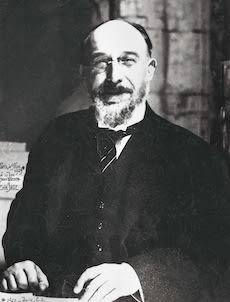

コンスタンティン・ブランクーシ「エリック・サティの肖像」

1922年 ゼラチン・シルバー・プリント フランス現代出版史資料館

Fonds Erik Satie - Archives de France / Archives IMEC

眼ではなく、耳でも楽しめる仕掛けもありました。ずばり音楽です。場内では計2カ所、サティの曲がスピーカーから流れています。冒頭はジムノペディ。1番から3番です。そして薔薇十字会のファンファーレも3曲分、計10分超ほど流れていました。

「サティ:ピアノ作品集1/高橋悠治/日本コロムビア」

「サティ:ピアノ作品集1/高橋悠治/日本コロムビア」

8月30日まで開催されています。

「異端の作曲家 エリック・サティとその時代展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:7月8日(水)~8月30日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~19:00。

*毎週金・土は21:00まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

「異端の作曲家 エリック・サティとその時代展」

7/8-8/30

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「異端の作曲家 エリック・サティとその時代展」を見てきました。

1866年に生まれ、いわゆる「20世紀への転換期」(公式サイトより)に活動したフランスの作曲家、エリック・サティ。有名な作品としてはジムノペディが挙げられるのではないでしょうか。ラヴェルやドビュッシーにも影響を与え、時に調性を超えた、言わば前衛的な音楽を生み出した人物の一人としても知られています。

そのサティを紹介する展覧会です。ただし重要なのがタイトルにもある「その時代」。つまりはサティの生きた時代を、彼の音楽はもとより、様々に関係した芸術家の作品から追体験し得るような展示となっています。

フランシス・ピカビア「『本日休演』の楽譜の口絵」

1926年 紙、リトグラフ フランス国立図書館

Bibliotheque nationale de France, Paris

それにしても作曲家エリック・サティ、関わった芸術家は何も音楽家だけではありません。例えばコクトーにピカソです。1917年、若いコクトーが台本を書き、ピカソが舞台装飾と衣裳を手がけたのがバレエ「パラード」。音楽をサティが作曲しました。

サーカスなどの大衆娯楽、すなわち中国の奇術師やアクロバット、張り子の馬を引用した「パラード」は、当時、賛否の入り交じった大変な反響を生んだそうです。ピカソの「パラードの幕のための下図」は舞台のための習作です。ほかにもピカソの手による衣装下絵のほか、コクトーの記した覚え書き、そして舞台写真なども展示されています。

ちなみに「パラード」では終幕の部分が映像(3分間)でも紹介されていました。2007年の再現公演です。ラッパの音が轟くと、青い服をまとった奇術師や、妙なハリボテの馬まで登場します。それにしても見るからに奇抜、時に滑稽なまでの舞台です。大いに驚きを持って受け入れられたことでしょう。

シャルル・マルタンをご存知でしょうか。モンペリエに生まれ、パリに出た後、はじめは水彩を手がけた画家です。ファッション雑誌に挿絵を描く仕事をしていました。

エリック・サティ(作曲)、シャルル・マルタン(挿絵)「『スポーツと気晴らし』より『カーニヴァル』」

1914-23年 紙、ポショワール フランス現代出版史資料館

Fonds Erik Satie - Archives de France / Archives IMEC

そのマルタンが挿絵をつけたのが、サティ作曲の「スポーツと気晴らし」。カーニバル、海水浴、ゴルフといった様々なテーマに基づく独奏ピアノ曲です。高級モード雑誌の編集者から依頼された楽譜集の絵をマルタンが担当しました。

エリック・サティ(作曲)、シャルル・マルタン(挿絵)「『スポーツと気晴らし』より『カーニヴァル』」

1914-23年 紙、ポショワール フランス現代出版史資料館

Fonds Erik Satie - Archives de France / Archives IMEC

これがすこぶる洒落ていて美しい。マルタンはキュビズムやロシアの構成主義を吸収した様式で知られているそうですが、細い線を多用し、時に幾何学的な面を駆使した構図感は、どこかファッショナブルとも言えるのではないでしょうか。これがサティの手による楽譜と交互に展示されています。全20面超。楽譜自体も筆触はリズミカル。軽快です。随所に詩も挿入されていました。音楽とほかの芸術との相互作用に関心を持っていたというサティ。その一つの結実した姿を見ることが出来ました。

ブラックの油彩がポンピドゥーからやって来ました。「ギターとグラス」です。中にサティの楽譜が描かれています。またブランクーシのブロンズも興味深いもの。彼はサティの交響詩から霊感を受けて作品を制作したこともあります。さらにサティ晩年、ないし没後におけるダダとの関わりも重要です。マン・レイのリトグラフ、「エリック・サティの梨」はどうでしょうか。マン・レイはサティを「眼を持った唯一の音楽家」だと高く評価していました。

ラストは何とドランでした。作品は「ジュヌヴィエーヴ・ブラバン」。サティの没後に発見された楽譜に基づくマリオネットのオペラです。最終的には採用されませんでしたが、ドランは生前のサティと共同制作を試みた経験があったことから、舞台と衣裳のデザインを手がけました。

ジュール・グリュン「『外国人のためのモンマルトル案内』のポスター」

1900年 紙、リトグラフ モンマルトル美術館

Musee de Montmartre, Collection Societe d’Histoire et d’Archeologie“Le Vieux Montmartre”

冒頭にはロートレックの大判のポスターが待ち構えています。若いサティが出入りしていたモンマルトルのキャバレーを描いたロートレック。その時代の息吹を感じ取ることも出来ます。またサティも参加した影絵劇や、「薔薇十字展」なる秘教的な団体に関する展示も興味深いのではないでしょうか。

サティの音楽を通して、19世紀末から20世紀初頭のフランスの芸術の潮流をも追いかけられる展覧会です。美術の側からも引き出しは数多くあります。サティの旺盛な制作と多彩な交友関係は音楽と美術を垣根をゆうに超えていました。

コンスタンティン・ブランクーシ「エリック・サティの肖像」

1922年 ゼラチン・シルバー・プリント フランス現代出版史資料館

Fonds Erik Satie - Archives de France / Archives IMEC

眼ではなく、耳でも楽しめる仕掛けもありました。ずばり音楽です。場内では計2カ所、サティの曲がスピーカーから流れています。冒頭はジムノペディ。1番から3番です。そして薔薇十字会のファンファーレも3曲分、計10分超ほど流れていました。

「サティ:ピアノ作品集1/高橋悠治/日本コロムビア」

「サティ:ピアノ作品集1/高橋悠治/日本コロムビア」8月30日まで開催されています。

「異端の作曲家 エリック・サティとその時代展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:7月8日(水)~8月30日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~19:00。

*毎週金・土は21:00まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 「没後180年 ... | 東京国立近代... » |

ジュトゥヴを作曲したのは、ヴァラドンと別れてからだったんですね。彼女に捧げた歌だったんでしょうか。ピアノでこの3拍子の曲を弾くのが好きですが、次はジムノペディ第一番辺りを弾いてみたいです。

サティの音楽を聞きながらマルタンの軽やかな挿し絵を見ていると当時のモンマルトルの自由で活発な様子が伝わって来ました。19世紀~20世紀へ華々しく転換していったパリの空気が味わえました。

チケットありがとうございました。

いつもありがとうございます。

ピアノ弾かれるのですね。私は聞くばかりで…羨ましい限りです。

仰るようにモンマルトルの雰囲気が伝わるような展覧会でしたね。

サティを核に様々な芸術家たちが繋がっていく様子が分かりました。

好企画でしたよね。

また音楽と美術を横断するような展覧会があればと思います。