赤目八十八滝&長坂山トレイル (2016.11)

関西では有名な赤目八十八滝を終わりまで歩いてみたかった

やっと叶うツアーを見つけて参加した

24名参加 レベルはハイク中級だったがトレイルの上り下りはきつかった

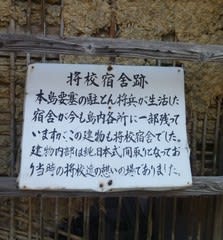

観光ハウスの付近は忍者の人形がいっぱい 赤目滝は忍者の修行地だったそうだ

伊賀忍者は大阪陣の時、徳川家康を助け無事に尾張に帰したことで有名

現地案内人と準備体操 後半に登る「長坂山」を見上げる

サンショウウオセンターから歩きをスタート 入山料は¥500

赤目の渓谷は古代の溶岩が固まった柱状節理が水の浸食で出来たそうだ

岩がごろごろ その岩が苔生して、水は澄み、観光歩道は整備されていた

最初は「行者滝 」ここで禊をして修行に入った 「赤目牛」を撫ぜて通る

一番名所の「不動滝」 水は少なかった

「乙女滝」 落差5mもない可愛い滝

「八畳岩」 実際は20畳はある巨石だったが写真では大きさが伝わらない

掌のように開いた「千手滝」

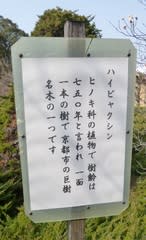

弘法大師が籠ったという「護摩の窟」

以前来た時 1時間のフリータイムではここまでしか来れなかったから、ここから先が楽しみで歩く

「龍が壺」を覗いて、急階段を登る 濡れた岩にイワタバコ きれいな花が咲くそうだ

http://image.search.yahoo.co.jp/search?p=iwatabako&ei=UTF-8&fr=top_of3_sa

「釜ヶ淵」は澄んだ水で泳ぐ魚が見えた

広々とした「百畳岩」につて休憩

「七色岩」を通り奥へ進む

「雨降滝」は柱状節理そのもの 上からの水がはねて雨のようになるとか

今回は晴れ続きで濡れなかった

「髑髏滝」 滝の中にある岩が髑髏に見えるそうだが・・?

赤目は滝で有名だが、対岸の岩が凄いと思った 真っ直ぐに立った柱状の巨岩の迫力

観光写真で見る「荷担滝」、「雛壇滝」は水か少なく残念

水量有れば見事だと思う

「琵琶滝」で終わり、百畳岩まで戻る

戻った百畳岩で昼食弁当を開く

長坂山トレイル開始 2016年にトレッキング用に登山道を作ったそうだ

ロープが新しく作らたばかりと判るが 急な登り 100m余りを一気に登る

610mからの見晴らし 紅葉はまだだった

登る前に見上げた赤目のセンターを見下ろす 山の影が映っている

長坂山の三等三角点 植林でここからの見晴らしは無い

ビューポイントからの紅葉は今年は遅れているそうだ

下りもまた急な坂を足元ばかり見て下る も少し見晴らしの良い尾根歩きがあれば楽しいのに・・

4時間30分 17,500歩

関西を歩く・・洞川・面不動鍾乳洞ハイキング (2016.9)

洞川(どろかわ)がどこかも知らず、入浴付に惹かれて申し込んだが当日は台風接近で雨模様

35名参加で大型バスだった 大坂から2時間半

トイレ休憩は道の駅「吉野路大淀」 インフォメーションと野菜市で賑わっていた

洞川温泉バス駐車場に到着 小雨の為 バス内で早めの昼食「めはり弁当」

赤い橋を渡り 洞川八幡宮へ無事歩きを祈る

八幡宮の横にトロッコ乗り場があるが、私達は整備された階段をのぼり 面不動鍾乳洞へ

トロッコもここが終点 ここからの見晴らしが良い 階段を上ると入口

あまり大きくはないが、幻想的に照明されている

足元が濡れるほど天井からしずくが垂れて今も進行中の鍾乳洞

カワウソの化石が祀られていた

ここから林の中を通り、展望台へ向かう 途中の吊橋は「かりがね橋」

両側に金網を貼った板の橋 制限人数は20人だそうだ

展望台へついて休憩 村を見下ろす

下りは舗装された道だったが、濡れた苔と砂で滑り易い

下に着くとオートキャンプ場、星観察スポットがあった 照明のないので星がきれいだろうと思う

次の橋は鉄製で下が透ける 川の水は澄んできれいだ

渡っていくと川の対岸に蝙蝠の穴が沢山ある 大峰山 蟷螂の岩屋の表示がある

最後の橋を渡り川の対岸に出る 車が通る道を歩いて周囲を観光しながら帰る

川の反対側に 講祈念が並ぶ

ごろごろ水駐車場横に浄水汲み場あり 美味しい水が出ていた

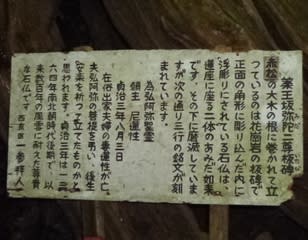

大峰山の陽明門 登って行くと塔の内部も見れるという

壁の棚に仏像が並び、左右の太柱は登り龍と下り龍の対の彫り物だった

洞川温泉街は縁側のあるレトロさが人気らしい 若い人が歩き活気がある

こんな山奥だから寂れた所かと思った予想外に驚く

洞川温泉で入浴、汗と雨で濡れた服を着替えてさっぱりする

ハイキング後の入浴付は嬉しい

約7km 3時間 15,000歩 楽なハイキングだった

帰りのトイレ休憩はいつもの「柿の葉寿司」店

おわり

いいとこどり鯖街道 (2016.11)

鯖街道は2015.9~2016.5に、月一回のシリーズに参加し完歩した

でもこれはいくつもある山越えの鯖街道を歩くものであった

記録は下記

鯖街道①~③

http://blog.goo.ne.jp/goorosy/e/ceea59742b03a9b9159c304dcac2e9d7

鯖街道④~⑥

http://blog.goo.ne.jp/admin/editentry?eid=aa66bbedd0bf71c7f2cacd632ce61571&p=1&disp=50

今回はバスで巡る鯖街道、 国道367、国道303の「朽木宿」、「熊川宿」、「小浜」巡るコース

ツアー会社の特別企画で各地から7台のバス 合計300人が参加した 天気は小雨

国道367は霧の中 山は雲の中で折角の紅葉は見れなかった

道の駅「妹子の郷」でトイレ休憩

高島市 道の駅「くつき新本陣」でバスを降りて朽木宿を歩く

丸八百貨店は朽木宿のシンボル 昔は地元で栄えたが今は奥が喫茶室、前側は休憩室

二階は町の歴史を展示している

江戸時代に整備された水路にきれいな水が流れる 冬場は雪を融かすのに使われる

歩道整備がされ道路中央には融雪設備が通っていた 貫禄の藁屋根も残る

ボーリズ設計と言われる旧郵便局 閉鎖中

手入れして公開すれば観光になるのにと思う

北川を渡り 「山神社」へ 赤い紅葉がきれいだった

バスに乗る バスは国道303に入り JR上中駅近くの「若狭瓜割名水公園」に駐車

ここの名水は有名らしく、水場でポリタンクに汲んでいる人が沢山いた

名水百選の「瓜割の滝」を見る 落差のほとんどない流れ滝だった

ここから熊川宿までの7kmを自由ハイキングで各自が自分ペースで歩く

雨が止んで助かる

柿を干している家 「パレアの湯」は住民憩いの場

信主神社には大きな銀杏の木 黄色の絨毯だった

自由歩きだから、道にはあと3㎞の応援看板

やっと熊川宿の表示 道路はカラー舗装、電柱は撤去の整備がされていた

家の全面が渋い赤色で統一されているのも感じが良い

歩きの終了地点で住民たちの歓迎を受ける

山車巡行の囃子を子供たちが演奏 御振舞いの「長操鍋」頂く

松ノ木神社に祭られている「松本長操」にちなんだ鍋

クリック

クリック

この地を支配した京極高次が築城の為に大豆に重税を課した

苦しんだ農民の「松本長操」が何度も直訴した結果、税は下げられたが、長操は磔の刑にされた

住民は彼に感謝して神社を建て、鍋に名を残したそうだ

紅葉に染まった神社だった

次の御振舞いは葛湯とくず羊羹

元役場の木造の家 鯖街道を歩いた荷担ぎ人

旧逸見勘兵衛家 伊藤忠商事の社長になった伊藤竹野助の生家で町指定文化財

内部が公開されていて古民家改築の見本となっている 宿泊もできて外国人も泊まるそうだ

再びバスに乗り、小浜へ

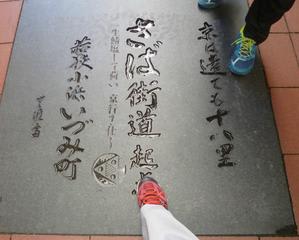

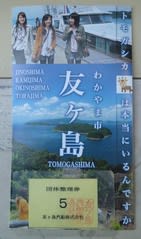

以前最終の時に来た「いづみ商店街」で鯖街道発祥のプレートを見る

小浜の古い街並の中に資料館があり ウナギの寝床と言われる京町屋と同じ作りの家が残してあった

入口から中庭、奥の蔵まで一直線の造り

小浜湾を見るころから雨が降り出し バスに乗り帰路へ

歩く時と違い歴史に残る街道を見るもの面白かった

7km 19,000歩

かやぶきの里美山(2016.11)

友人の運転でかやぶきの里美山で紅葉を楽しんだ

京都縦貫道、園部ICから美山に向かうが思ったよりも遠かった、大阪から2時間もかかる

到着後、先ずは腹ごしらえ、手打ちそばで昼食

マップを片手に美山を散策

苔むした屋根、葺き替えたばかりと沢山のかやぶきの屋根が並ぶ

美山民族資料館 ここが良かった!

かやぶき屋根の構造、当時の生活の様子を見ることが出来た

蔵や座敷もあったけど私は生活の基礎、風呂やトイレに興味を持った

かやぶき屋根の屋根裏構造 素材の展示と藁で縛った様子が見れた

日本家屋は本当に燃え易い素材で建てられていたのだと思う

帰りは 京丹波わちICへ向かい 「道の駅和」で休憩 喫茶店を期待したが物品販売だけだった

ICから高速で帰る 渋滞もなくスムースに帰る ドライブしてくれた友人に感謝

おわり