Facebookで知った京都吉田山の「静坐社」の解体。建物自体知らなかったものなので、人々の小さな洋館を巡る連携が記録を残したり、素晴らしいタイルたちを多治見で保管して貰うことなど、小さなことだけど、そういうことが大切だと思います。

愛知県陶磁美術館 企画展「タイル近代都市の表面」の展示で見た京都の並河靖之七宝記念館の敷瓦を見に行く。

タイルのこんな使われ方に驚きます。色も、なんて渋くて素敵なんでしょう。

明けましておめでとうございます。

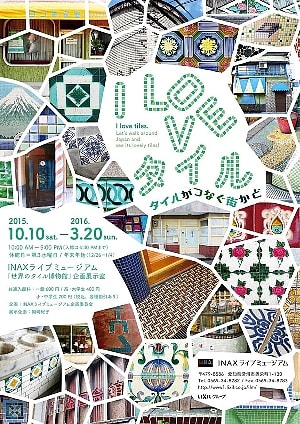

昨年から常滑のINAXライブミュージアム 世界のタイル博物館で企画展をさせて戴いております。

3/20までですので、世界のタイル博物館へいらっしゃるついでにでも、ご覧戴けたらと思います。

http://www1.lixil.co.jp/museum/current/020_special/003333.html

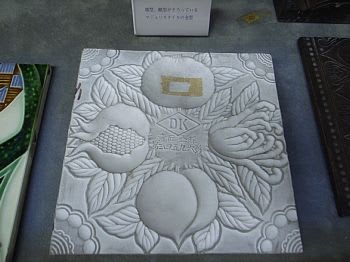

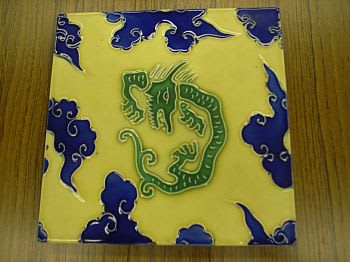

日本のタイル業界では「マジョリカ・タイル」と呼んでいたらしい。

明治40年に、ダントーの能勢敬三と不二見の村瀬二郎丸が

淡路と名古屋というふたつの場所で、粉体成型で初めて作られた

ものが、日本の「マジョリカ・タイル」のはじまりです。

ヴィクトリアンタイルを真似て作ったものを「マジョリカ・タイル」

と称し、明治末から昭和初期にかけて、多く作られました。

ダントーさんのコレクションの中には、どこかで見覚えのある

ものもあります。

左の緑色のタイルは、外装でもよく見かけます。

果物の盛り合わせカゴ。

食堂用にいいですね。

贅沢は言わない。こんなタイルをちょっと使ってみたい。

日本的な図柄。

四隅にも並べると図柄が現れます。

裏も美しいタイル。

こちらは金型です。

ダントープロダクツ株式会社に自社で作った古いマジョリカタイルが

残っていると聞いたからだ。

全部見て戴きたいのですが、とりあえず数枚アップします。

紺色の豆タイルの間に、赤・ブルー・グリーン・ピンクのタイルが

散らばっています。

ぐぐっと寄って、じっくり見ました。

縦スクラッチとの組合せ。

これはチケット売り場です。

そしてここは、芝居小屋。

(岩手県一戸町)

各務さんたちには、このタイルを展示した(または使った)

タイル村の構想があるらしい。

↓は(仮称) 日本タイル村・道の駅整備事業計画 の報告書。

道の駅という場所が指定されているから、実現性があるのかなぁ。

タイルが好きな人は多いし、ここを見てタイルの楽しさ・美しさを

実感してくれる人たちが増えれば素敵だと思う。

もし人手が必要なら、お手伝いに伺いたいくらいです。

タイルファンとしては本当に実現できることを願っている。

建物にタイルを使うのなら、一般の方たちを募って建物作りに参加して

もらうのもいいかなあと思う。

その笠原のタイルを中心にした

「タイル きのう・きょう・あした」-笠原のモザイクタイルを中心に-

という展覧会が、岐阜県現代陶芸美術館で開催されます。

12月23日(火・祝)から来年の3月28日(土)の日程です。

場所は岐阜県多治見市東町4-2-5

タイル好きの方、是非、ご覧ください。

追伸 各務さんたちは古いタイルを保存しています。

どこかで解体する建物があり、タイルも只の瓦礫になってしまう

ときに、これからは送る場所があると思っています。

タイルの「駆け込み寺」だと思っています。

円型テーブル 昭和35年頃製作

佐藤化粧煉瓦工場で作られたタイル

明治20~30年頃の製品

湯舟に使用していた作品

ライオンの湯口

いうなればタイルのユニットバスです。

こんな風に銭湯にある展示物や、ご丁寧に富士山の絵までセットされていて

涙ものです。このまま自宅に欲しい逸品。

売出せば、売れるんじゃないかな。

たばこ屋さんの台です。

緑のタイルが美しいです。

壊される銭湯から外してきたタイル絵も、ちゃんとそのままの形で残しています。

タイルの調理台(昭和38年製作)です。

こちらは小流し(昭和38年製作)

バラの花弁を三角のタイルで表現しています。

こちらはお風呂の洗い場です。

洗い場まで、タイルってあったんですね。

ですが、驚きなのはこんな風にたばこ屋さんの店先をそのまま保存。

たばこの赤い琺瑯看板も一緒に保存している点。

タイルは使われてこそ、なのだろう。

各務寛治さんが安藤隆望さんたち地元の人たちと集めたタイルは、

町の授産施設跡に保存されていました。

その数は1万点以上!!

建物の中に入ると、小学校のような雰囲気。

見本台帳もところ狭しと、保管されています。

カタログや資料も本棚に詰まっています。

これは何だと思いますか?

タイルをデザインに沿って並べる木枠だそうで、デザインの数だけ木枠の数

もある、ということで、外に野ざらしにされているものもたくさんありました。

東京の文京ふるさと歴史館から、送られてきたタイルも保管されていました。

各務さんたちは、自分たちがタイル産業に携わりながら、昔のモザイクタイル

が消えていくのをそのままにできない。今では作れないタイルも多いという。

そのタイルを集めるパワーと情熱に圧倒されました。

これだけの資料と情熱を、このままにしておくのは勿体ない。

何か手伝えないだろうか、というのがその時の実感でした。

見ていて、本当に楽しいし、美しいし、きっとたくさんの人を惹き付けるに

違いありません。

続いて、秘蔵のタイルコレクションのほんの一部ですがお見せします。

8/23(土)

18切符での行き先を漠然と京都と考えていました。

まあ、京都はいくらでも歩き応えのある町ですから、浮かんでこない

時はその札を切って間違いないんですが、

2日前に前に見た日経の記事を思い出して、多治見市の笠原町へ

行こうかと考えました。

多治見市は未踏の地でしたから、それだけでもOKだったのですが、

その記事に載っていた「モザイクタイルを懸命に集めていた方」に、

コンタクトがとれて22日(金)の昼に電話をして見せて戴けることになり、

次の日に出かけるという大暴走。

お昼に決まったあと、ぷにょさんに笠原へ行くとメールすると、

事情が飲み込めているかどうか不明だったが、随行するということで

ふたりで多治見駅で待ち合わせ。

相手の方と約束したバスまでの時間、市内を少しだけ歩く。

ぷにょさんのBLOGでも紹介されていますが、こんなタイルがあったりして、

流石、多治見市はタイルの町です。と期待は徐々に膨らんできます。

ふたりで何気なく曲がった先に、なんだなんだ。

なんと なんと これはもしや!!

よくよく見ると素晴らしい!!

ふたりとも唸ってしまいました。

これだけでも、今回来た甲斐が・・・(大爆) (日本一暑い岐阜県多治見市)

(日本一暑い岐阜県多治見市)