ブログ開設12周年記念特別企画

関善光寺

今から200年ほど前長野善光寺大勧進等順大和尚が

御開帳を行ったことがきっかけとなって善光寺堂

が出来ました、長野善光寺とそっくり、4分の1の大

きさミニ善光寺と呼ばれる所以です、ご本尊には長

野善光寺如来のご分身として輪王寺公澄法親王の御

念持仏を拝領しています。

次回は甲斐善光寺を紹介します

ブログ開設12周年記念特別企画

関善光寺

今から200年ほど前長野善光寺大勧進等順大和尚が

御開帳を行ったことがきっかけとなって善光寺堂

が出来ました、長野善光寺とそっくり、4分の1の大

きさミニ善光寺と呼ばれる所以です、ご本尊には長

野善光寺如来のご分身として輪王寺公澄法親王の御

念持仏を拝領しています。

次回は甲斐善光寺を紹介します

ブログ開設12周年記念特別企画

稲沢善光寺東海別院を訪ねました、ここの本堂は長野善光寺本堂の

3分2の大きさを誇る大伽藍である、この善光寺は明治の末蓮田で

あった現在の境内に開基朝陽住人が信州善光寺本坊大勧進より、善

光寺如来を勧請して創立し、山号を双蓮山、寺号を善光寺と称する、

次回は関善光寺を紹介します。

ブログ開設12周年記念特別企画

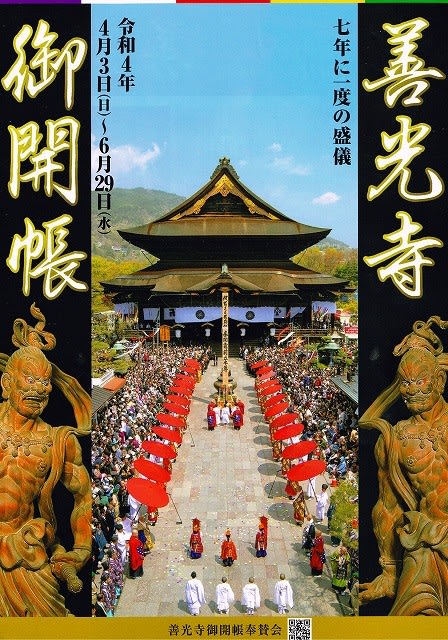

7年に一度、絶対秘仏であるご本尊の御身代わり「前立本尊」を本堂に

お迎えして行う「善光寺前立本尊御開帳」本来は令和3年春に予定されて

いた御開帳がコロナの影響から延期いよいよ本年開催されています。

御開帳期間 令和4年4月3日(日)~6月29日(水)

今回ブログ開設12周年特別企画として、六善光寺のすべてを参拝しました。

長野善光寺 長野市大字長野元善町491(令和4年6月12日)

飯田元善光寺 飯田市坐光寺2638(令和年月日)前年参拝済み

甲斐善光寺 甲府市善光寺3-36-1 (令和4年6月13日)

善光寺東海別院 稲沢市祖父江町祖父江南川原57-2(令和4年4月21日)

関善光寺 関市西日吉町35 (令和4年6月日))

岐阜善光寺 岐阜市伊奈波通1-8 (令和4年6月10日)

ブログ開設12周年記念特別企画

岐阜善光寺

今回は岐阜善光寺を紹介します、訪れた日は平日とあって参拝者は

少なかったが、法話と内陣参拝が毎日3回開催されこれに参加するこ

とが出来た。

凛として建つ回向柱は白い紐にてご本尊の右手に結ばれ、柱に触れることは

ご本尊参拝と同じ御利益があるとされ、多い時は柱に触れるため行列が出来

ています。

法話を聞き内陣参拝が出来ました

境内には「願掛け北向き不動尊」「水子・子育て地蔵尊」「末光稲荷大神」

「大黒天」などがおまつりされています。

次回は善光寺東海別院をご案内します。

令和4年の新年を迎え、初詣に回った、多くの神社を回るほどご利益があるわけでは

ないが我が家では恒例となっており、行かないと何かまずいことでも起きるのでは

ないかというわけではないが、多くの神社を回り自己満足している、今年初詣に行

った神社を総括しようと思う。

伊奈波神社(岐阜市)

真々観音寺(小牧市)

手力雄神社(各務原市)

日の出不動尊(各務原市)

法福寺(各務原市)

真清田神社(一宮市)

大縣神社(小牧市)

田縣神社(小牧市)

写真は撮れなかったがこのほか 車折神社(各務原市) 大須観音(羽島市)

八大白龍大神(各務原市)八大龍王総本殿(各務原市)八大龍王正本殿(各務原市)

苧ヶ瀬神社(各務原市) 総計14か所

慈恩禅寺は慶長11年(1606)八幡城主が開基ととなり創建された禅寺である。

この寺の庭園が有名な「てつ草園」で苔むす園内には多数のもみじが配され、

池の中央には「弁財天」が祀られている、この庭園は四季楽しむことが出来

るが、やはり紅葉の時期が一番大勢の人たちが訪れている、下のポスターは

郡上市の観光紹介であるが、八幡城とてつ草園が紹介されている。

訪れた時は紅葉には1週間ほど遅かったが、十分楽しむことが出来た。

郡上市の観光ポスター

慈恩禅寺山門

てつ草園を望む ポスターとほぼ同じ位置で撮影

中央が弁財天

中庭

有名人も訪れている

本殿

トンネルを通って駐車場に戻る

久しぶりに「お多賀さん」を訪ねた

古くから「お多賀さん」の名で親しまれる滋賀県第一の大社です。

日本最古の書物「古事記」によると、この二柱の大神は神代の昔に、

初めて夫婦の道を始められ、日本の国土、続いて天照大神をはじめと

する八百万(やおよろず)の神々をお産みになられました。

生命(いのち)の親神様であることから、古く「延命長寿・縁結び・

厄除け」の神様として信仰を集め、鎌倉時代から江戸時代にかけては、

武家や民衆にも信仰が広まり、多賀大社の分祀社は全国239社を数えます

西の玄関口

電車で来られる方の近江鉄道多賀大社前駅(終着)

突き当りを左折

説明文の一部はウエブから拝借しました

新緑を求めてこの地方で紅葉で有名な寂光院を訪ねた。

寂光院は尾張最古刹で千手観音がいまします霊気満つる山寺で、1350年余の

長い歴史と風光明媚な山寺である、正式名称は継鹿尾山蓮台寺寂光院である。

本堂へは300段の石段を上るか、スロープカーがある。

本堂は300段の石段を上る

石段を登りきると本堂で或る

織田信長も眺めたという展望台

ここは紅葉で有名である、秋にはまた参拝に来たい

今回は岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲にある「谷汲山華厳寺を訪ねました。

「谷汲山華厳寺」は、その山号と寺号は醍醐天皇より賜りました。

その後は朱雀天皇より鎮護国家の道場として勅願寺に定められ、

花山法皇、後白河法皇を始めとする歴代の皇室、朝廷からも帰

依厚く、いにしえより観音信仰の霊験あらたかな名刹寺院とし

て千二百年余の歴史を誇ります。

また日本最古の観音霊場「西国三十三所観音霊場」の第三十三

番札所で結願・満願のお寺として知られ、春には桜、秋には紅葉

の名所として賑わいをみせます。

当寺を含めた西国三十三巡礼が日本遺産に登録されたことを祝う認

定記念セレモニーが先日揖斐川町地域交流センター「はなもも」で

開催されまいた。

各務原の法福寺を後にして、犬山市の成田山の節分祭に参加

成田山についての詳細はこちらから

鐘楼

犬山城 500mm 望遠レンズの威力(次の写真のお城が)

ゲストを中央に記念撮影

いよいよ豆まきが始まります

待ち受ける人達

各務原市車洞にある、法福寺の節分祭に参加した、各務原市には珍しい

山林に囲まれた閑静な山寺であるが、今日は多くの車があふれ広い駐車

場も満車で、路上にも駐車する車も見られた、境内では昔ながらの餅搗

きが行われ搗き立ての餅が振る舞われた。

舞台ではお祓いの済んだ厄年の人達が並び、一斉に鬼は外福は内と叫び

ながら袋に入った福豆を蒔いた、多くの市民がその福を戴く事が出来た。

豆まきの後はひびき会による英傑太鼓が奉納されました。

末尾に動画が有ります、是非ご覧下さい

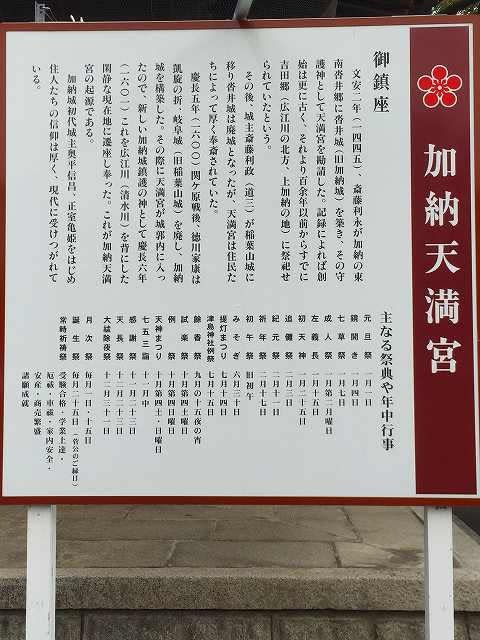

中山道加納宿場にある加納天満宮を訪ねた 、直ぐ北にはJR岐阜駅がある、

文安2年(1,445年)に斎藤利永 がこの地に築城し、その守護神として天満宮を

勘請したとの事である。

御本殿は先の戦争で焼失したが昭和24年再建された、さらにこれが老朽化に

が進み、平成13年に新しく造営され今日に至っている。

中山道から北方を望む、右の建物は脇本陣跡である

社務所は鉄筋作りである

本殿から南方 を望む

久し振りに愛知県豊川市にある、豊川稲荷神社に初詣に行って来ました。

連休初日でしたが思ったより、高速道路も神社もそれほどの混雑はあり

ませんでした。

駐車場から山門に至る道路

鐘楼

名物稲荷寿司を買う行列

遅ればせながら、新年明けましておめでとうございます、昨年はこのブログを

御支援戴き厚く御礼申し上げます、本年も出来る限り頑張る所存で ございます、

変らぬご厚誼を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

初詣に岐阜市にある、伊奈波神社に行って来ました、例年にない人出で階段の下で

入場制限が行われていました、待たされた分スムーズに参拝できました。

おみくじはこれ以上縛り付ける余地が有りません

帰路金華山ハイウエイから岐阜市内の夜景を撮ってきました。

夕食は最近オープンしたやっぱりステーキにて心得10カ条

バスツアーにて京都府亀岡市にある「出雲大神宮」を訪ねた。

ここは島根にある出雲大社より古く、大国主命と三穂津姫命の二柱が祀られている、

社殿は西暦709年創建されており、旧国宝、重要文化財となっている。

国歌に歌われているさざれ石

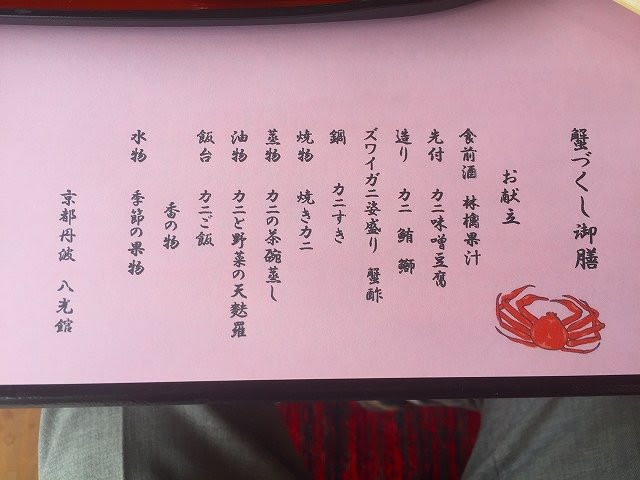

昼食は蟹づくし御膳