愛知県蒲郡市にある竹島は有名な観光地である、島の広さはおよそ1.9haで海岸からの

距離は400mで江の島に似たところがある.島は小さいながらも独特な植生がみられ、

学術的にも価値があり調査が進められている。島全体の所有者は八百富神社である。

橋を渡って石段を上ると神社がある、帰路は12番の先島を取り巻く歩道があり、岩

路であるが、面白い。2009年11月に訪れたことがあり、2回目である。

愛知県蒲郡市にある竹島は有名な観光地である、島の広さはおよそ1.9haで海岸からの

距離は400mで江の島に似たところがある.島は小さいながらも独特な植生がみられ、

学術的にも価値があり調査が進められている。島全体の所有者は八百富神社である。

橋を渡って石段を上ると神社がある、帰路は12番の先島を取り巻く歩道があり、岩

路であるが、面白い。2009年11月に訪れたことがあり、2回目である。

毎年上げ馬神事で有名な多度大社に1月遅れの初詣に行ってきました、

上げ馬神事は若者が馬で急こう配の坂を駆け上がりその先にある2mの土壁を乗り越えた

回数でその年の吉凶を占う神事で680年前南北朝時代から行われている、伝統的な神事

であります、昨年動物虐待批判の高まりから、坂道の勾配を緩やかにし、土壁を撤去して行

われました。苦渋の選択が行われたものと思われます。

土壁がなくなった坂道

上からの状況

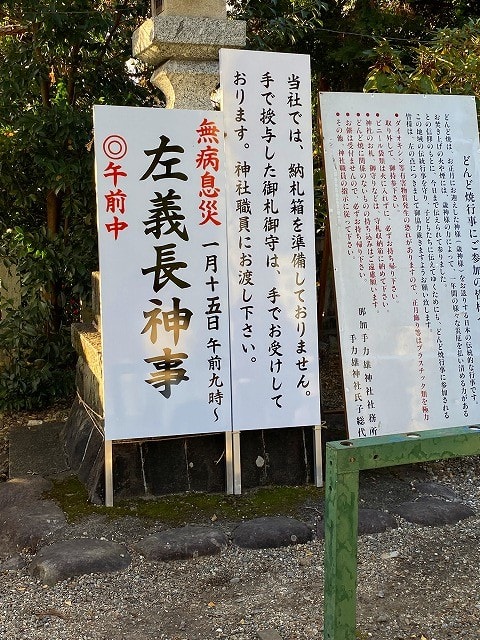

愛知県稲沢市にある国府宮神社で開催された天下の奇祭はだか祭りが2月10日に

開催されました、テレビ、新聞でご覧になった方も多いと思います。

その熱気も冷めやらぬ翌日2月11日は、奉納された大鏡餅切が行われ、信者に

授与されました、その様子をテレビで見て駆けつけ、1時間ほど並ぶ行列に参加

何とかゲット出来ましたこの切り餅を授かると、無病息災の霊験あらたかとか

1年の息災を祈りたいと思います。

はだか男が身に着けていたなおいきれを奉納

はだか祭りの余韻の残る境内

授与された切り餅

歌で有名な京都大原三千院を訪れました、バスの駐車場から結構な登坂の参道

を歩きやっと門前に到着、有名な蕎麦屋さんで昼食のあと、御殿門をくぐる、

「三千院」参拝の後、「宝泉院」を訪ねるここは庭園が有名

参道風景

三千院入り口御殿門

往生極楽院

宝泉院 座敷からの庭園の眺めが素晴らしい

鶴亀蓬莱庭園

盤垣園 御用の松は樹齢700年

樹齢700年の松

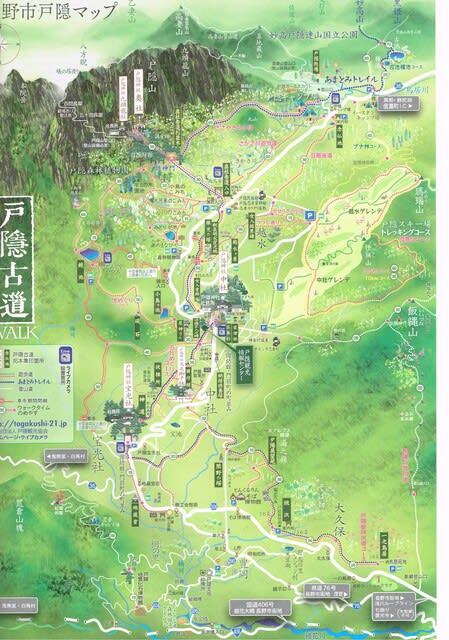

長野市戸隠で新そばを戸隠神社に奉納しその1週間そば祭りが開催されていた、

沿道に20軒ある蕎麦屋さんが参加するそば祭り、チケットを購入し好きな

3軒の蕎麦屋さんを巡り半そばを頂き、スタンプをもらうと抽選に参加できる

長野市の善光寺の近く国道506号線屋根のある峠道を上ると戸隠高原である

朝からの初雪で積雪が、カラマツの落ち葉が車道に長い軌跡を残し見事な線形

を残している、間もなく戸隠神社中社にたどり着く、長い参道を上り参拝する

次いで少し下がって戸隠神社宝光社に回る、ここの参道も長い階段である、

ここも何とか上り切り参拝、このあとお待ちかねそばの食べ歩き、大久保茶屋

・よつかど・ソバの実の3軒で新そばを賞味、時間の関係から戸隠神社奥社は割

愛後ろ髪を引かれながら帰路に就く、近いうちにまた訪れたい。

戸隠高原

カラマツの落ち葉が見事な線形を残す

から

戸隠神社中社

戸隠の3本杉

戸隠神社宝光社

そばの実

大久保の茶屋

よつかど

今年も恒例の神社、寺院に初詣を実施した。

1月1日 日の出不動尊 各務原市内

1月1日 車折神社 各務原市内

1月1日 狭間不動尊 関市内

1月1日 法福寺 各務原市内

1月1日 八大白龍大神 各務原市内

1月6日 伊奈波神社 岐阜市内

1月6日 岐阜善光寺 岐阜市内

1月14日 成田山名古屋別院大聖寺 犬山市

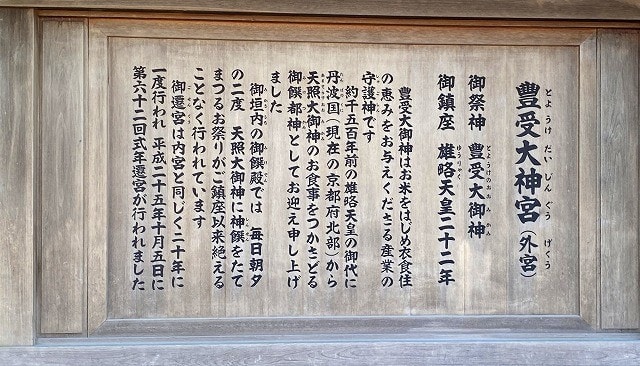

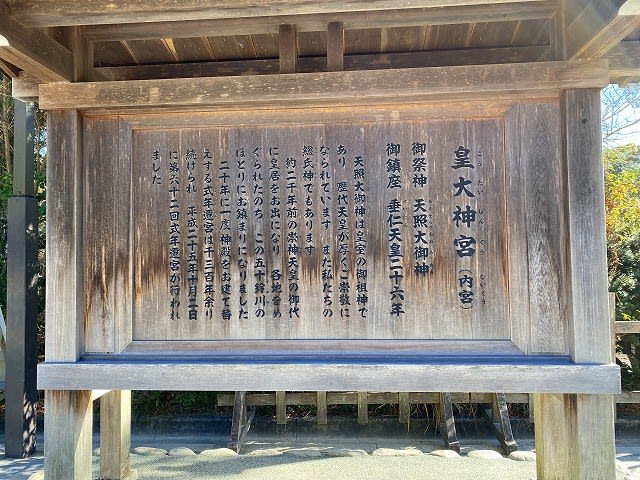

1月17日 神宮 (伊勢神宮)内宮・外宮 伊勢市

沢山お参りすればご利益が多いと言うわけではないが、新年に当たり神社、寺院

を参拝することにより自分自身、気分がすがすがしく、パワーがもらえるような

そんな気持ちで毎年初詣を実施している。

写真を撮ることを失念していた個所もありますがご了承下さい。

日の出不動尊

各務原

車折神社

狭間不動尊 (写真なし)

法福寺

八大白龍大神(写真なし)

伊奈波神社 (写真なし)

成田山 名古屋別院大聖寺

神宮 (伊勢神宮)外宮

神宮 (伊勢神宮)内宮

おかげ横丁

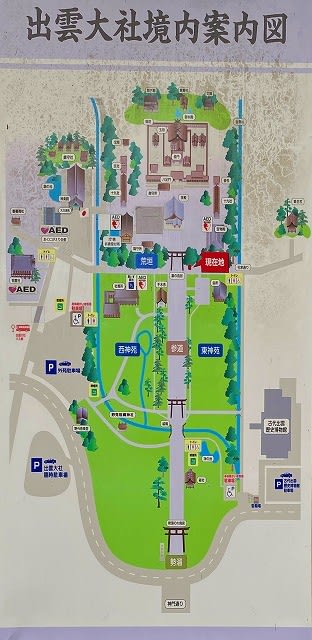

広く縁結びの神として知られる、島根県にある出雲大社を訪ねた。

この縁は男女の縁だけではなく、生きとし生けるものがともに豊かに栄えていくための

尊い結びつきです、そして、日本の悠久なる歴史の中で、代々の祖先の歩みを常に見守

られ、目に見えないご縁をを結んでくださっているのが大国主大神様であります。

この度そんな縁があって出雲大社を訪ねた。

松の参道

社務所

お拝殿 ここでは2拝4拍手1拝

注連縄 重さ5トンと言われている

右は西十九社

左は神楽殿

神楽殿 ここにも注連縄

広大な駐車場

楽しみにしていた出雲大社参拝 生憎の雨降り、禊の雨となりました。

説明文の一部はホームページから引用しました。

先に紹介した大神神社のすぐ北にあり、奈良県天理市にある石上神宮を訪ねた

当神宮は日本最古の神社の一つで、健康長寿、病気平癒、徐災招福、百事成就

の守護神として信仰されている。

茅葺の拝殿

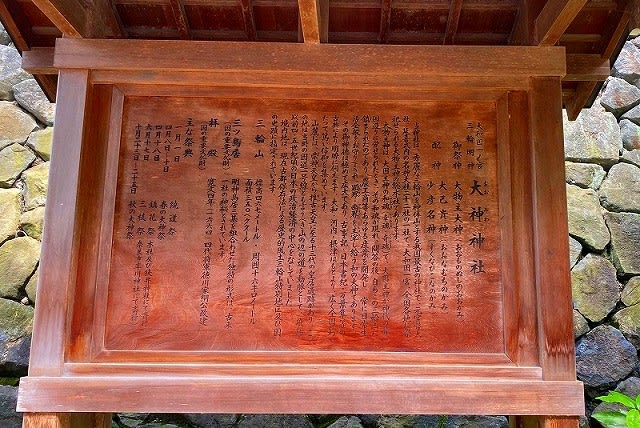

奈良県桜井市三輪の大和国一の宮・三輪明神大神神社を訪ねた。

三輪山を御神体とし、最古の神社の一つと言われます。大和国

一の宮、薬や酒の神様として名高い、健康に暮らせるよう、祈願

してきました。

この神社の奥に「挟井神社」があり,その横に薬井戸が有り、万病

に効くという薬水の湧き出る井戸で(御神水)として、汲みにこら

れる方が後を絶たないと言われています、ペットボトル持参をお

勧めします、社務所では小100円、大200円で購入が可です。

大鳥居(スチール製)

スギの御神木

本殿

御神水

当地は三輪ソーメンの産地でもあり、お土産に最適である。

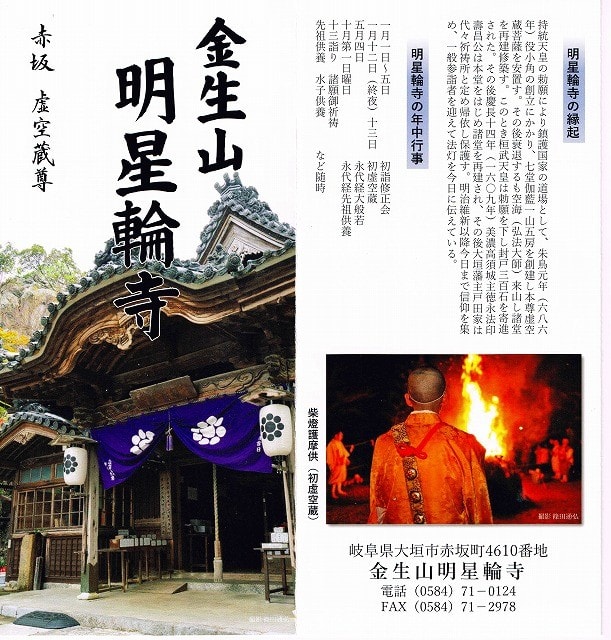

岐阜県大垣市赤坂町に金生山と言う石灰石採取場があります、この東側には

石灰石の採取場から外れた区域があります、ここにあるのが今回ご紹介する、

「金生山明星輪寺」であります、ここの創立は朱鳥元年(686年)と言われており、

本尊虚空蔵菩薩を安置する。明治維新以降今日まで信仰を集め一般参詣者を迎

えて法灯を今日に伝えている。

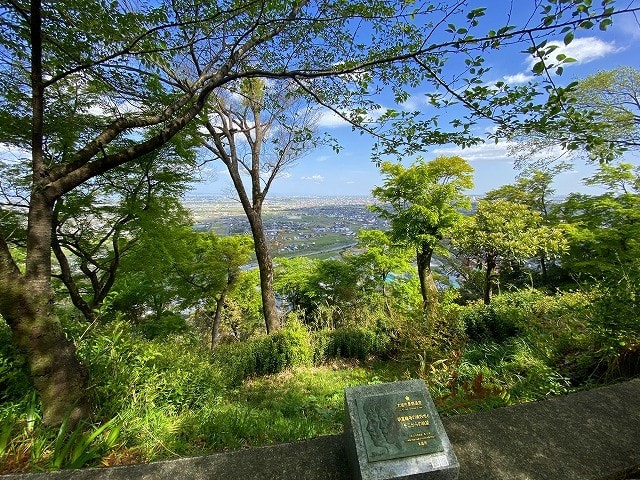

標高約200mで,眼下に濃尾平野、背に伊吹山、北に白山、北東に日本アルプス南

には知多半島が一望でき、境内地3万坪には岩巣公園をはじめ諸堂が点在して

いる。陸貝の生息、姫蛍、は天然記念物に指定されている。

山門

本堂

本堂からの眺め

鐘楼

岩巣公園入口

説明文の一部は金生山明星輪寺のパンフレットから借用しました。

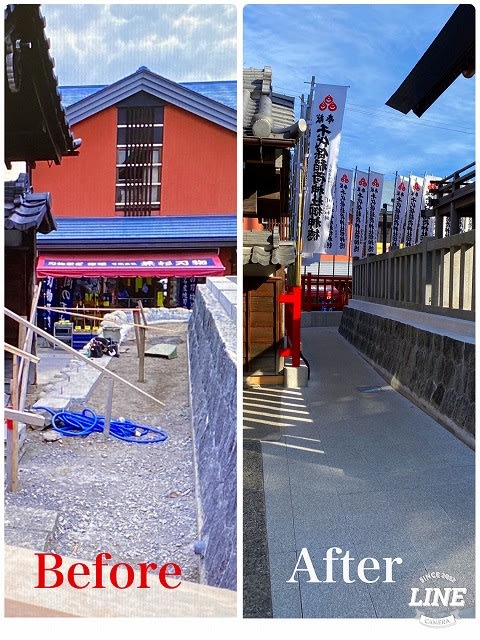

以前にも紹介した岐阜県海津市にある「おちょぼ稲荷」を訪ねた

昨年から続けられていた、外構工事が終わりかなりすっきりした

感じに生まれ変わった様子をご紹介しましょう。

ここは商売繁盛や運気アップにご利益があり、日本三大稲荷の一つ

として親しまれている神社ですが、加えて参道での食べ歩きやお土産

探しグルメ巡り、ファッション、果物や名物の串カツ、草餅餅等々、

見て歩くだけでも楽しめます。

通路がすっきりしました

参道の様子

年間200万人以上の参拝客があり、中でも月越参りと呼ばれる

月末から翌月1日にかけては一晩中大勢の人で賑わっている、

是非お出かけ下さい、駐車場は勿論有ます。

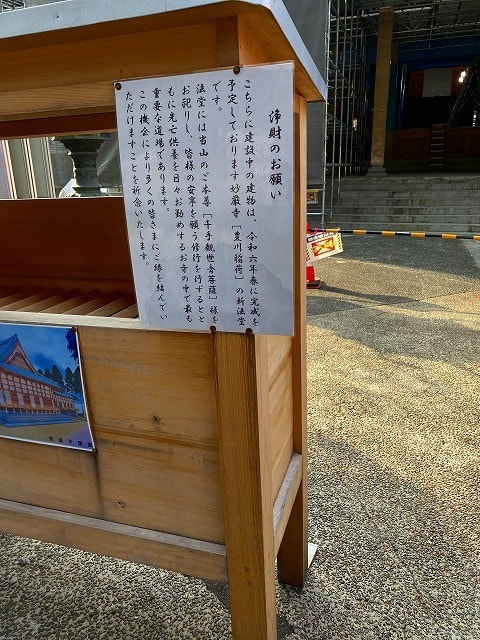

1月9日に久しぶりに愛知県にある豊川稲荷に初詣に出かける、東名高速道小牧IC

でから、豊川ICまでおよそ1時間半ほどで到着する、正月疲れか非常に空いている、

高速でこれほど空いているのは初めての経験である、何しろ前後となり車線にも全

く車のない時が時々ある、まるで高速道路貸し切りと思えるほどであった。

豊川市内も道路は空いていたが、さすがに豊川稲荷大駐車場は90%くらいの入りで

ある、境内も入場制限などなく、すぐに参拝できた先日テレビで紹介された、狐塚は

参拝者の行列で15分ほど並んだ。以前と変わったと言えば令和6年度完成予定の

新法堂が建設中であった、かなり大きな見事な建物である、完成が楽しみである。

正門

建築中の新法堂

奥の院

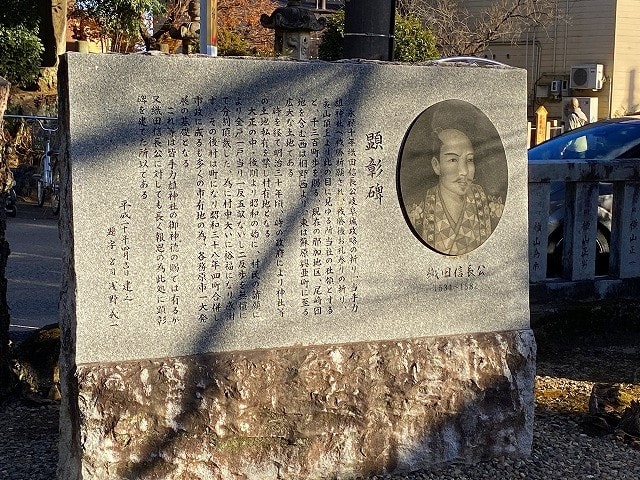

1月の3日に初詣に出かけた、最初に訪れたのは、各務原市那加にある手力雄神社

でここは永禄年間織田信長公が戦勝祈願したことが有名で、勝運・開運の神様とし

て崇められている、当日は駐車場に入る車で長蛇の列が出来ており、参拝も50分

ほどの行列が出来ていた。

次に訪れたのは岐阜市にある手力雄神社で同名の神社である、距離はは2km

程しか離れておらず、境川の下流に当たる。

ここは手力の火祭りが有名で県の重要無形民俗文化財に登録されている、

毎年4月の第2土曜日に開催されている、かなり壮大なものである。

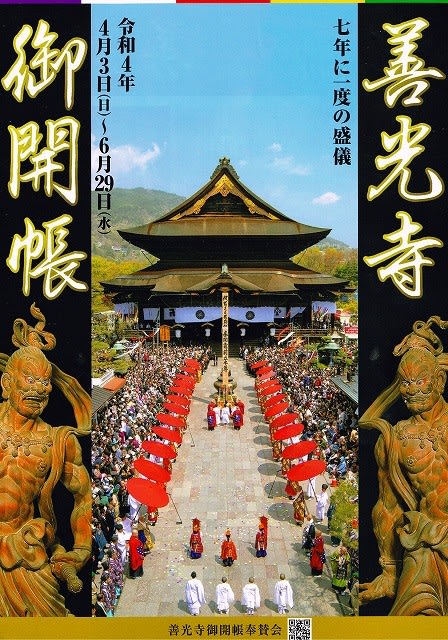

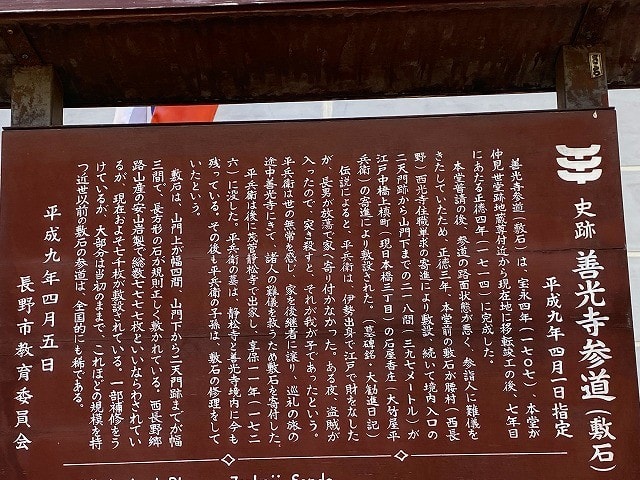

ブログ開設12周年特別企画

長野善光寺 (最終回)

7年に一度、絶対秘仏であるご本尊の御身代わり「前立本尊」を本堂に

お迎えして行う「善光寺前立本尊御開帳」本来は令和3年春に予定され

ていた御開帳がコロナの影響から延期いよいよ本年開催されました。

今回ブログ開設12周年特別企画で、六善光寺のすべてを参拝しました。

元善光寺に就きましては御開帳期間外となりますので紹介を割愛させて

頂きます、今回の長野善光寺が最後のご紹介となります。

御開帳に就きましては88日間続いた御開帳が6月29日午後5時、に結願

大法要をもって終わりとなり、大勢の参拝者が見守る中、前立本尊は白

装束の男たちが担ぐ輿にのせられて、ご宝庫へお還りになりました。

参道

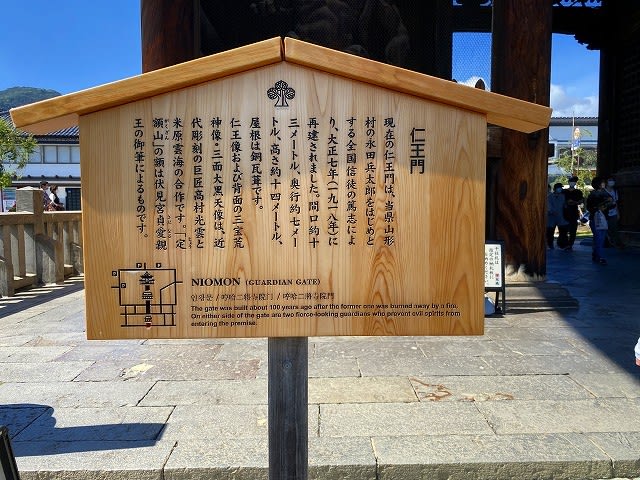

仁王門

山門

本堂

経蔵

鐘楼

。

。

ブログ開設12周年特別企画、

善光寺御開帳をめぐるを最後までご覧いただき厚く御礼申し上げます。

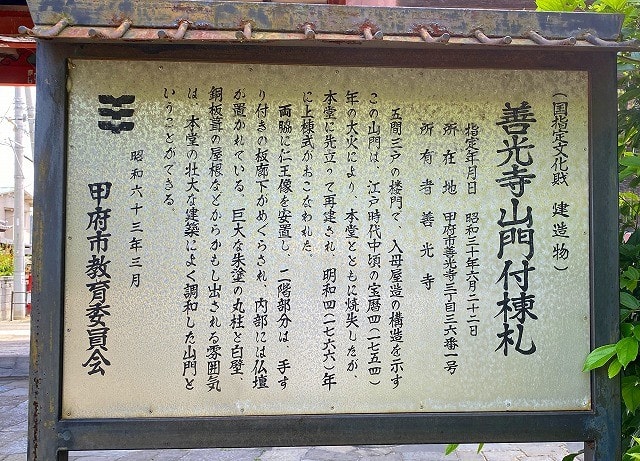

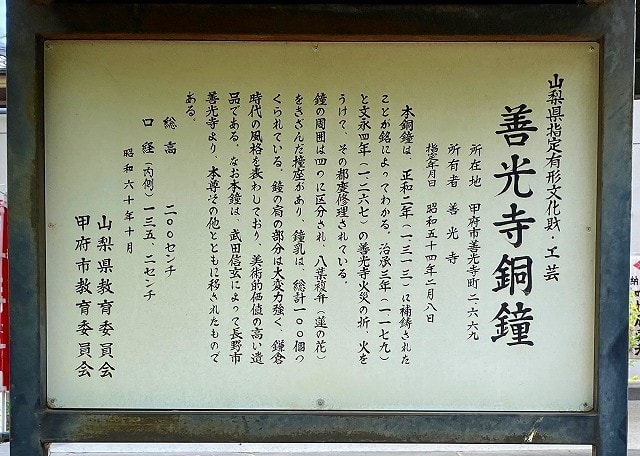

ブログ開設12周年記念特別企画

甲斐善光寺

本山は開基武田信玄公が川中島の合戦の折,信濃善光寺の消失を恐れ、永禄

元年ご本尊善光寺如来蔵を始め諸仏寺宝類を奉遷したとことに始まります、

豪壮な七堂伽藍は江戸時代に一度消失いたしましたが再建され金堂は東日本

最大級の伽藍として、山門とともに国の重要文化財に指定されております。

山門

次回は長野善光寺をご案内します。