宝塚文化創造館は、宝塚市武庫川町にある宝塚音楽学校の旧校舎です。

宝塚音楽学校は、宝塚市に所在する私立学校として予科・本科合わせて2年制の宝塚歌劇団団員養成所です。

<同校沿革>

大正02年(1913年)07月、実業家・小林一三が、宝塚唱歌隊(当時名)を設立

大正08年(1919年)01月、宝塚音楽歌劇学校(当時名)を設立

昭和10年(1935年)10月、宝塚音楽歌劇学校新校舎落成(当時:宝塚市宮ノ下/設計:竹中工務店、設計者:糸川政雄)

昭和21年(1946年)03月、宝塚音楽学校(現在名)に校名変更

平成10年(1998年)12月、新校舎落成に伴い本校は移転、当施設は旧校舎

平成23年(2011年)07月、宝塚市立宝塚文化創造館として開館

<以下、HPから要旨抜粋>

旧校舎は、昭和10年に建てられたモダニズム様式の建物として、宝塚音楽学校本校舎として使用され、多くの卒業生を送り出してきました。

創設者である小林一三氏が唱えた「清く 正しく 美しく」の理念のもと、長年にわたって営々と引き継がれてきた活動の痕跡は、建物内部の階段など至る所に残されています。

この旧校舎が宝塚歌劇の舞台に上がる人材を育てる教育訓練の場として長年使用されてきたことを踏まえ、舞台芸術に関わる市民の活動の場として、新たな宝塚文化の発信の場となることを目的としています。

同館1階には、宝塚音楽学校の入学式や卒業式を行われた講堂があります。

現在は、文化交流ホールとして使用されています。

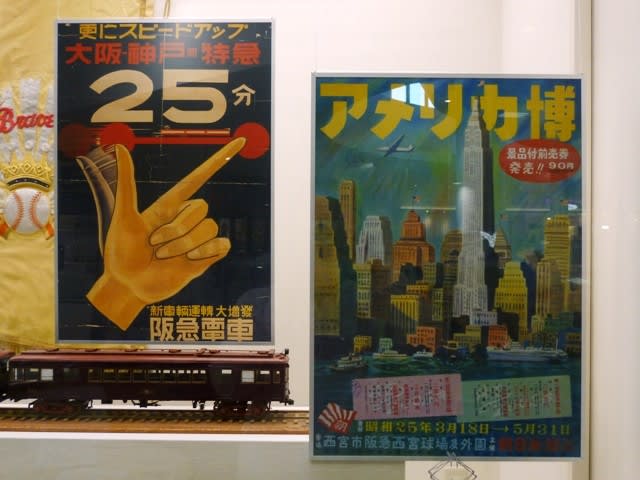

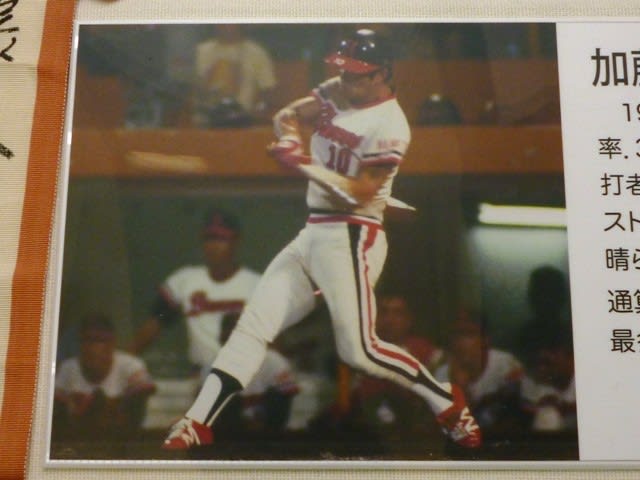

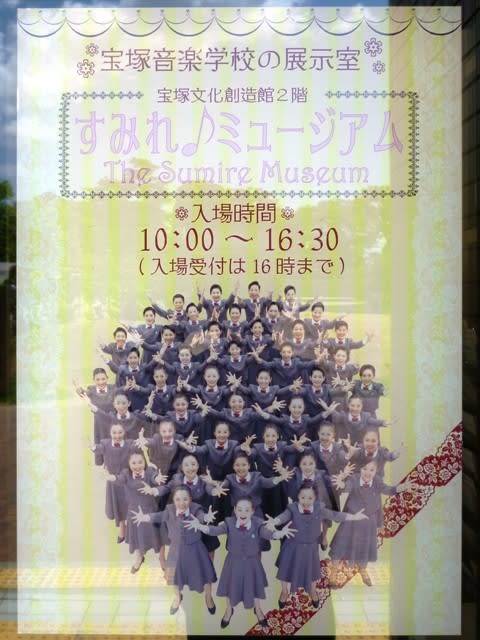

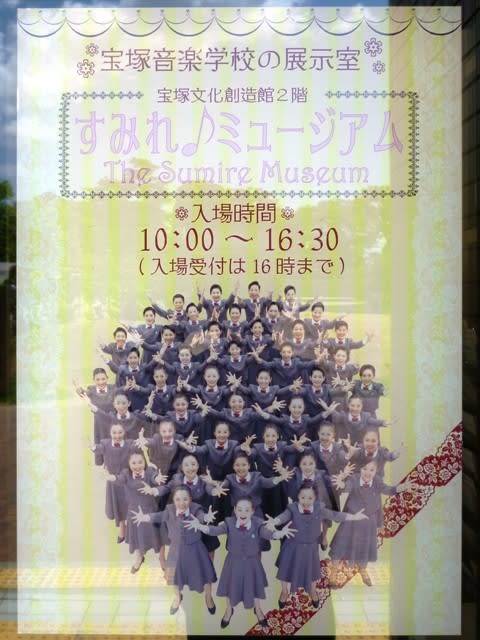

同館2階は「すみれ♪ミュージアム」と呼び、宝塚音楽学校・宝塚歌劇の歴史が紹介されています。

宝塚音楽学校の卒業写真、歴代公演ポスター及び有名作品の衣裳展示等々の常設展と映像が展示されています。

同館3階にはレッスンルームがあり、生徒がレッスンに励んだバレエ及び日舞の教室です。

鏡、床、バーは磨き抜かれ、大切に使われてきた歴史を感じさせます。

訪問当日は、昨今の事情により残念ながら臨時休館でした。

宝塚ファンでなくても一見の価値がある宝塚文化の発信の場だと思います。

現在の状況が落ち着けば、是非とも再訪問したいですね。

☆*・+゜ゎぁぃヽ(ω・`*ヽ)(ノ*´・ω)ノ゛ゎぁぃ*・+゜☆

宝塚音楽学校は、宝塚市に所在する私立学校として予科・本科合わせて2年制の宝塚歌劇団団員養成所です。

<同校沿革>

大正02年(1913年)07月、実業家・小林一三が、宝塚唱歌隊(当時名)を設立

大正08年(1919年)01月、宝塚音楽歌劇学校(当時名)を設立

昭和10年(1935年)10月、宝塚音楽歌劇学校新校舎落成(当時:宝塚市宮ノ下/設計:竹中工務店、設計者:糸川政雄)

昭和21年(1946年)03月、宝塚音楽学校(現在名)に校名変更

平成10年(1998年)12月、新校舎落成に伴い本校は移転、当施設は旧校舎

平成23年(2011年)07月、宝塚市立宝塚文化創造館として開館

<以下、HPから要旨抜粋>

旧校舎は、昭和10年に建てられたモダニズム様式の建物として、宝塚音楽学校本校舎として使用され、多くの卒業生を送り出してきました。

創設者である小林一三氏が唱えた「清く 正しく 美しく」の理念のもと、長年にわたって営々と引き継がれてきた活動の痕跡は、建物内部の階段など至る所に残されています。

この旧校舎が宝塚歌劇の舞台に上がる人材を育てる教育訓練の場として長年使用されてきたことを踏まえ、舞台芸術に関わる市民の活動の場として、新たな宝塚文化の発信の場となることを目的としています。

同館1階には、宝塚音楽学校の入学式や卒業式を行われた講堂があります。

現在は、文化交流ホールとして使用されています。

同館2階は「すみれ♪ミュージアム」と呼び、宝塚音楽学校・宝塚歌劇の歴史が紹介されています。

宝塚音楽学校の卒業写真、歴代公演ポスター及び有名作品の衣裳展示等々の常設展と映像が展示されています。

同館3階にはレッスンルームがあり、生徒がレッスンに励んだバレエ及び日舞の教室です。

鏡、床、バーは磨き抜かれ、大切に使われてきた歴史を感じさせます。

訪問当日は、昨今の事情により残念ながら臨時休館でした。

宝塚ファンでなくても一見の価値がある宝塚文化の発信の場だと思います。

現在の状況が落ち着けば、是非とも再訪問したいですね。

☆*・+゜ゎぁぃヽ(ω・`*ヽ)(ノ*´・ω)ノ゛ゎぁぃ*・+゜☆