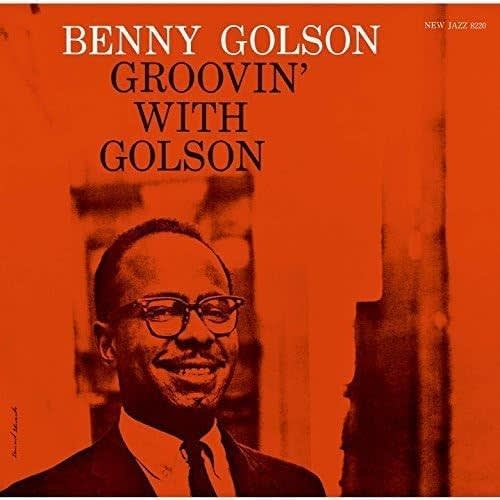

トランペッターなら一度は吹く「I Remember Clifford」に、思わず歩速を揃えたくなる「Blues March」、レナード・フェザーが歌詞を付けた「Whisper Not」、カメオ出演したトム・ハンクス主演の映画「ターミナル」で演奏した「Killer Joe」、ジャズ喫茶で一番人気の「Five Spot After Dark」・・・作曲者のベニー・ゴルソンが9月21日に亡くなった。

作編曲家として評価が高い一方、奏者としてはウネウネ・テナーと酷評され人気がない。コード理論はともかくこの「ウネウネ」こそ「シーツ・オブ・サウンド」の源流だと思う。アイラ・ギトラーが名付けたことからコルトレーンの象徴とされるが、形になるまでには高校の時一緒に練習したゴルソンのアイデアがあったからだ。功績を挙げたら切りがないが、JMは音楽監督のホレス・シルヴァーが56年に抜けたあと音楽的にも営業的にも不振に陥る。その窮地を数々の名奏者を輩出する名門バンドに立て直したのがゴルソンなのだ。

更にコルトレーンがマイルス・バンドから独立し、コンボを組むときマッコイ・タイナーをメンバーにしたいとゴルソンに申し出る。ようやく育てたピアニストだが、友人の門出に快く送り出す。因みにコルトレーンとマッコイの出会いはジャズテットを編成するとき、ゴルソンが同郷の後輩マッコイを呼び寄せる。途中、車が故障したのでゴルソンの代わりに迎えに行ったのがコルトレーンだ。そしてエルヴィン・ジョーンズを薦めたのもゴルソンだ。ジャズ史に残るカルテットはこの立役者がいて誕生した。

「Lee Morgan Vol. 3」に、サン・ジェルマンのJM、ウィントン・ケリー「Kelly Blue」、アート・ファーマー「Modern Art」、クインシー・ジョーンズ「 The Birth of a Band」、カーティス・フラー「Blues-ette」、サラ・ヴォーン「Sassy Swings Again」・・・ゴルソンのテナーなくして名盤と呼ばれなかっただろう。We Remember Benny Golson 享年95歳。合掌。

作編曲家として評価が高い一方、奏者としてはウネウネ・テナーと酷評され人気がない。コード理論はともかくこの「ウネウネ」こそ「シーツ・オブ・サウンド」の源流だと思う。アイラ・ギトラーが名付けたことからコルトレーンの象徴とされるが、形になるまでには高校の時一緒に練習したゴルソンのアイデアがあったからだ。功績を挙げたら切りがないが、JMは音楽監督のホレス・シルヴァーが56年に抜けたあと音楽的にも営業的にも不振に陥る。その窮地を数々の名奏者を輩出する名門バンドに立て直したのがゴルソンなのだ。

更にコルトレーンがマイルス・バンドから独立し、コンボを組むときマッコイ・タイナーをメンバーにしたいとゴルソンに申し出る。ようやく育てたピアニストだが、友人の門出に快く送り出す。因みにコルトレーンとマッコイの出会いはジャズテットを編成するとき、ゴルソンが同郷の後輩マッコイを呼び寄せる。途中、車が故障したのでゴルソンの代わりに迎えに行ったのがコルトレーンだ。そしてエルヴィン・ジョーンズを薦めたのもゴルソンだ。ジャズ史に残るカルテットはこの立役者がいて誕生した。

「Lee Morgan Vol. 3」に、サン・ジェルマンのJM、ウィントン・ケリー「Kelly Blue」、アート・ファーマー「Modern Art」、クインシー・ジョーンズ「 The Birth of a Band」、カーティス・フラー「Blues-ette」、サラ・ヴォーン「Sassy Swings Again」・・・ゴルソンのテナーなくして名盤と呼ばれなかっただろう。We Remember Benny Golson 享年95歳。合掌。

2019年にここ札幌でもベニー・ゴルソンの公演があったのですが、残念ながら都合が付かず聴けませんでした。ゴルソンの生を聴かれた方はご感想をお寄せください。

ベニー・ゴルソン(1929-2024)を偲ぶ

https://www.youtube.com/watch?v=0jeBIG2yDw4

いいですね。ブラウニーを始めリー・モーガンやアート・ファーマー、コルトレーン、カーティス・フラー等々、「Stablemates」を想い出しているのでしょう。

札幌では、たいへんお世話になりました。ディ・バイ・デイのライブ、楽しかったです。

長野へ戻り、風邪で高熱をだし寝込んでいました。ようやく、元に戻りつつあり、遅くなりましたが、コメントできるようになりました。

さて、ベニー・ゴルソンですが、2018年12月20日に甲府市のコットンクラブで、演奏を聴きました。単身の来日で、山岡未樹(vo)との共演でした。その模様は、次の記事をご覧ください。https://blog.goo.ne.jp/azuminojv/e/cd5c4cc85101f14c063bf4292d62ab4b

2018年に聴いた時は、音色は、伝統を感じさせれる物でしたが、フレーズなどは丸みを帯びてきたように思い、昔のレコードとはちょっと印象が異なりました。いってみれば、僕には聴きやすくやっていました。

名曲はたくさありますが、大学生の時に購入したレコード、アート・ファーマー「Art」における「Out of the Past」を気にいって以来、愛聴曲になっています。今年9月29日付けで、同曲が冒頭に収録されているゴルソンの「リユニオン」(The modern touch)を拙ブログにアップし、彼を偲びました。

引き続き、よろしくお願いします。

昨日は贔屓のチームがクライマックス・ファイナルステージ進出がかかる試合があり朝から夜まで野球仲間と盛り上がっていました。

更新が遅れていましたので心配していたのですが、回復されて何よりです。山岡未樹との共演でゴルソンをお聴きになりましたか。間近で見ることができ、トークもあり貴重な体験でしたね。バックもナイスな人選です。広瀬潤次は椎名豊のバンドで何度か聴いていますが、タイミングの良さは抜群でした。山岡未樹はデイ・バイ・デイのライブでゴルソンとの共演は人生最高の体験と言っていました。

70年前後のジャズ喫茶全盛期はコーヒー1杯で2時間の制限がありましたが、その2時間でかかるレコードのどれかにゴルソンが入っていました。愛すべきテナーです。「Out of the Past」の哀愁を帯びたメロディに惹かれますね。

札幌道新ホールでゴルソンを聴かれたのですね。座って余り吹かなくてもその場所にいるだけで存在感があったでしょう。貴重なライブです。

ゴルソンはセロニアス・モンク同様、演奏は好みが分かれますが、この二人が書いた楽曲があったからこそジャズ・スタンダードは豊富なヴァリエーションになったと思います。

azumino さんのブログ「安曇野ジャズファンの雑記帳」に先日の「GROOVY」がレポートされていますよ。是非ご覧ください。

トム・ハンクスの「ターミナル」のオチに登場する場面は、まさにカメオ出演でした。トムがくしゃくしゃの紙を広げると、1958年ハーレムに集結したジャズメンたちのポスターが現れますが、その場面で、僕は思わず、自分の部屋に貼ってある同じポスターを見上げましたね。ゴルソンは石段の最上段でアート・ファーマーと並んで微笑んでいます。

彼のソロで僕が一番好きなのは「BLUES-ETTE」の「LOVE YOUR SPELL IS EVERYWHERE」です。この曲、ケニー・バレルの名演や、ジャネット・サイデルの歌もありますが、やはりカーティス・フラートとゴルソンの演奏がピカイチですね。テーマのあとのゴルソンの名ソロにはゾッコンです。アドリブパートの全部を口ずさめます。ご冥福を!

ウネウネがシーツ・オブ・サウンドの源流だと言うのは私論です。以前九州のMingus54さんが北海道旅行に来られたとき「DAY BY DAY」で飲みましたが、私と同じ見解でした。ゴルソン嫌いな某ジャズ喫茶の店主は否定しますが、私と同じ意見の方もいるでしょう。ゴルソンの家の地下でコルトレーンとサニー・サイドを練習していたときからこのアイデアがあったのかも知れません。

「A Great Day in Harlem」のポスターを貼られていましたか。完全なジャズルームですね。ドキュメンタリー映画も観ましたが、まさに奇跡の写真です。あの偏屈なモンクが出てくるところは感動しました。

「Love Your Spell Is Everywhere」は私も好きな演奏です。サラ回しをしていたときはリクエストがあると必ずA面ですが、B面もよくかけました。A面にはチャーリー・シェバースの「Undecided」も入っていますので、「Five Spot」だけしか聴かないのは勿体ないですね。