【ウィキペディアより:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%AB】

地図の5がリモン州である。リモン(Limón)とは「レモン」の意味である。レモンがたくさんとれるからだろうか。日本でレモンというと、黄色のすっぱいフルーツであるが、薄緑色のすっぱくないレモン(limón dulce、「甘いレモン」の意)もある。

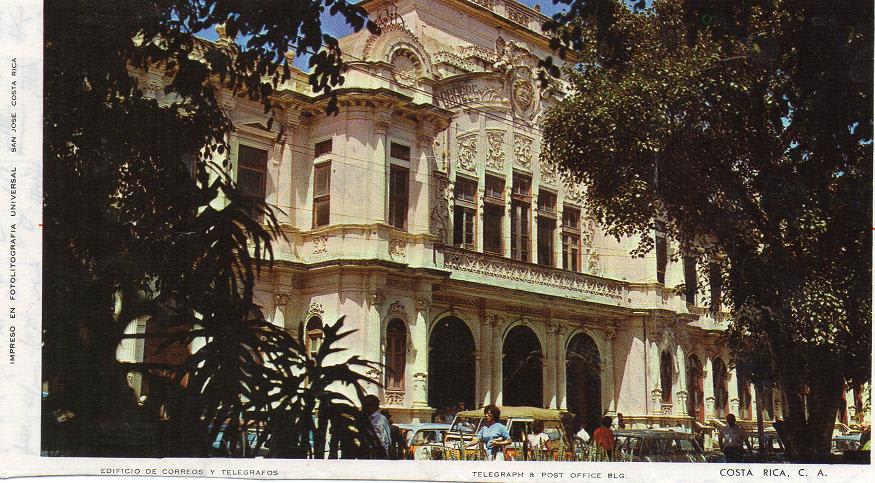

【絵葉書より:リモン市。1980年以前】

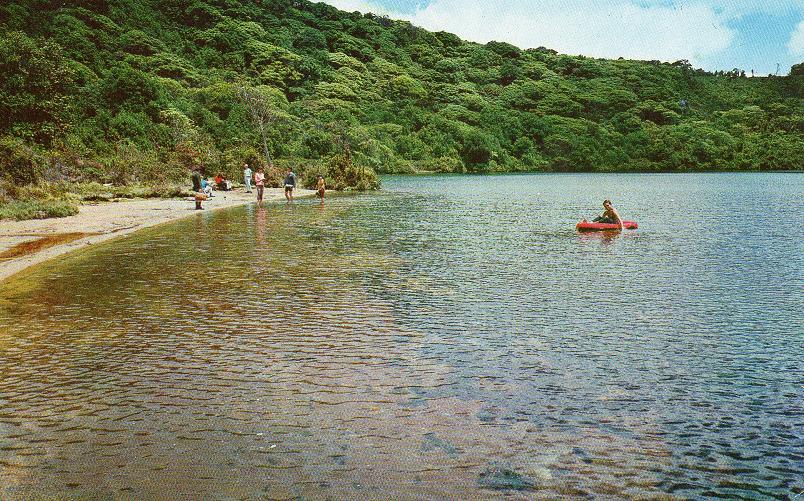

この州はカリブ海に面していて、標高も低く、蒸し暑い。州都のリモン市は州のほぼ真ん中にある港町である。

カリブというと、「パイレーツ・オブ・カリビアン」のあのカリブ海で、なんとなくあこがれる。筆者も始めてカリブ海(または大西洋)を見たときは興奮したものだが。

ただ、快晴の日は少なく、雨が多い。また、カリブ海の波は高い。

日本海 晴朗なれど 波高し (1904年)

カリブ海 晴朗ならず 波高し (1980年)

【5コロン札の裏面。現在はコインになっている。この札は1980年当時の最小額紙幣で、お土産にもぴったりだった。】

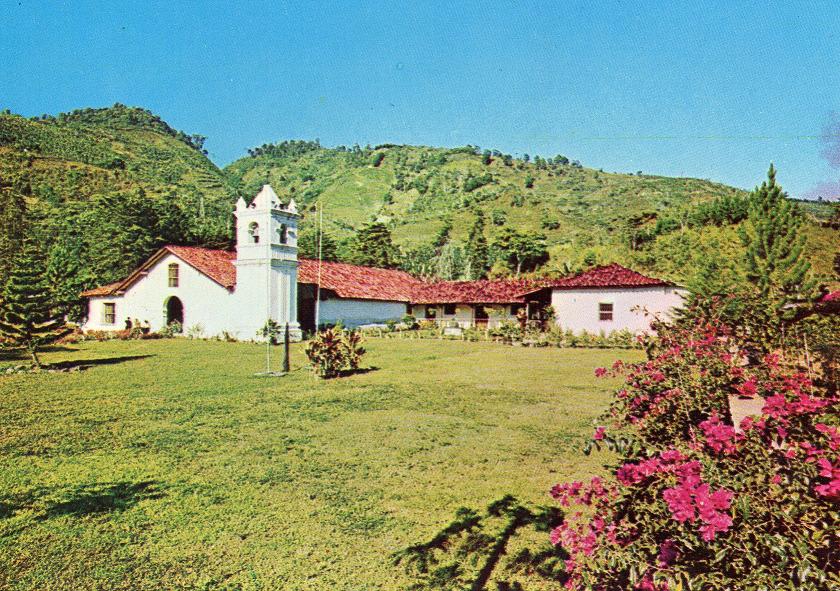

リモンの港から、コスタリカの名産である、バナナやコーヒーが輸出されているが、コーヒーの産地はリモン州ではなく、標高800メートルぐらいの中央盆地である。また、バナナのプランテーションはリモン市内ではなく、リモン市から内陸に入ったジャングル地帯である。

このお札には間違いがいくつかあるようだが、それについては以下のサイトを参照されたい。

http://blogs.yahoo.co.jp/h726m/30680449.html

読まれた記念にポチッとクリック、お願いします。

↓↓↓

スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 (開拓社言語・文化選書)

好評発売中!!こちらは、このブログとは別物です。もちろん、トリビア満載です。