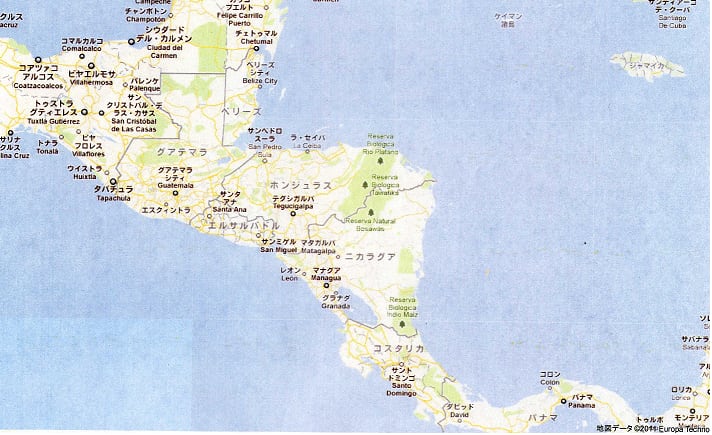

コスタリカの州

コスタリカには全部で7つの州(Provincia)がある。アルファベット順に並べると、

1 アラフエラ州 (Alajuela) 2 カルタゴ州 (Cartago) 3 グアナカステ州 (Guanacaste) 4エレディア州 (Heredia) 5 リモン州 (Limón) 6 プンタレナス州 (Puntarenas) 7 サン・ホセ州 (San José)

【ウィキペディアより】

このうち、グアナカステ州を除いて、州都は州の名前と同じである。グアナカステ州の州都はリベリア(Liberia)である。

まずは、首都のあるサンホセ州から紹介しよう。ただし、旅行ガイドやネットで調べられるようなことはそちらに譲る。

1.サンホセ(San José)

コスタリカは九州と四国をあわせたぐらいの面積で、国土の大半を山岳地帯が占める。海岸部は暑いので、都市は自然と高地に集中する。高地はまっ平な土地は少なく、坂が多い。というわけで、街の造りも小ぶりなものとなる。

コスタリカはカトリックを国教としているので、街の中心には教会があり、その正面に公園があるのが一般的な造りである。サンホセもこの例に漏れない。町の中心部にある教会の前にあるのが Parque Central(パルケ・セントラル、英語では Central Park)だが、ニューヨークのセントラル・パークと比較してはいけない。 Parque Centralと名前だけは立派だが、街の1区画(1ブロック)分の面積しかない。

【絵葉書より:Parque Central。代表的な待ち合わせ場所。1980年以前】

便宜上、1ブロックは100メートル四方としているが、実際には100メートルにも満たないことが多い。Parque Central は筆者の印象ではせいぜい100メートル×50メートルぐらいである。

【絵葉書より:Parque Central。サンホセの中心部である。ただし、1980年以前】

【絵葉書より:1980年以前のサンホセ市。今では車でいっぱいである。】

読まれた記念にポチッとクリック、お願いします。

↓↓↓

スペイン語 ブログランキングへ

スペイン語 ブログランキングへ

スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 (開拓社言語・文化選書)

好評発売中!!こちらは、このブログとは別物です。もちろん、トリビア満載です。

コスタリカには全部で7つの州(Provincia)がある。アルファベット順に並べると、

1 アラフエラ州 (Alajuela) 2 カルタゴ州 (Cartago) 3 グアナカステ州 (Guanacaste) 4エレディア州 (Heredia) 5 リモン州 (Limón) 6 プンタレナス州 (Puntarenas) 7 サン・ホセ州 (San José)

【ウィキペディアより】

このうち、グアナカステ州を除いて、州都は州の名前と同じである。グアナカステ州の州都はリベリア(Liberia)である。

まずは、首都のあるサンホセ州から紹介しよう。ただし、旅行ガイドやネットで調べられるようなことはそちらに譲る。

1.サンホセ(San José)

コスタリカは九州と四国をあわせたぐらいの面積で、国土の大半を山岳地帯が占める。海岸部は暑いので、都市は自然と高地に集中する。高地はまっ平な土地は少なく、坂が多い。というわけで、街の造りも小ぶりなものとなる。

コスタリカはカトリックを国教としているので、街の中心には教会があり、その正面に公園があるのが一般的な造りである。サンホセもこの例に漏れない。町の中心部にある教会の前にあるのが Parque Central(パルケ・セントラル、英語では Central Park)だが、ニューヨークのセントラル・パークと比較してはいけない。 Parque Centralと名前だけは立派だが、街の1区画(1ブロック)分の面積しかない。

【絵葉書より:Parque Central。代表的な待ち合わせ場所。1980年以前】

便宜上、1ブロックは100メートル四方としているが、実際には100メートルにも満たないことが多い。Parque Central は筆者の印象ではせいぜい100メートル×50メートルぐらいである。

【絵葉書より:Parque Central。サンホセの中心部である。ただし、1980年以前】

【絵葉書より:1980年以前のサンホセ市。今では車でいっぱいである。】

読まれた記念にポチッとクリック、お願いします。

↓↓↓

スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 (開拓社言語・文化選書)

好評発売中!!こちらは、このブログとは別物です。もちろん、トリビア満載です。