電波。この非常にポピュラーな言葉を聞いたことがないって人はまずいないでしょう。テレビやラジオ、携帯電話など私たちは日々、身近に電波と接し自由に利用しています。そして何となく、様々な情報を乗せて遙か彼方から空中を飛んで行ったり来たりしているものと感じていることでしょう。日常生活においてはそれで十分こと足ります。しかし、物理現象として電波を考えようとすると、電波はこの世でもっとも不可解で難解なもののひとつに思えてきます。

さて電波とは何でしょう。私もよくわかりません。また一般の電磁気学では解けません。いろいろと調べると、電波もまた「

伝送線路」のしわざだろうことが分かってきました。以前、終端抵抗(ターミネータ)の必要性について伝送線路を考えましたが、つまり信号の周波数と電線の長さとの兼ね合いにおいて、電気の速度による遅れが無視できなくなる場合、その電線はただの電線ではなく伝送線路に姿を変えるということです。

上の図は300mの電線に1MHzのサイン波を印可した様子です。このように電線の長さは1MHzの波長とほぼ同じになります。同時刻において、信号電圧は電線の場所によって異なりますから、これは明らかに伝送線路です。結論からお話ししますと、電波はこの伝送線路によって発生するのです。

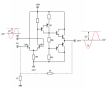

下の図は上の伝送線路を1/4の長さに切って、先端を開いて垂直に立てたもので、これがダイポールアンテナと呼ばれるものです。アンテナのプラス側とマイナス側それぞれの長さを波長の1/4とすることで、アンテナの先端部の振幅が最大になるため、もっとも効率よく電波を発生できるとのことです。とするなら、信号源の周波数が高ければ高いほど、アンテナは短くてすむということも納得できますね。

ここで注目すべきは、電波は電界と磁界が鎖交しながら伝わっていくという点です。一般には、磁界に鎖交するのは電流ですよね。なぜに電界と磁界が鎖交するのか?ここに登場するのがマクスウェルの変位電流という概念でしょう。なんでも、平板コンデンサの中に磁界が発生することから、変位電流を想定したとのことです。電子の流れが存在しない空間に磁界が発生するというのは確かに不思議ですね。

【余談】

そもそも話をややこしくしている原因のひとつに電磁波という言葉があります。「交流電界も交流磁界も電波もγ線も光もすべで電磁波である」。なんのこっちゃ?です。

実は物理特性の違いによって、これらは明確に2つに切り分けることができます。それは電磁波という言葉のお尻に付いている「波」という性質です。ここでいう波とは、池の真ん中に石を落としたときに波が池の周囲に向かって進んでいくように、空中を進行波として伝わっていくものです。電波は波です。γ線も光も波として伝わります。しかし、伝送線路ではない電線に交流電圧を印可しているとき、その電線の周囲に発生するものは電界です。波の性質は持ちません。また、伝送線路ではない電線に交流電流を流しているとき、その電線の周囲に発生するものは磁界です。波の性質は持ちません。

波の性質を持つものを「電磁波」、そうではないものは「電磁界」と、言葉として使い分けるのが適切でしょう。

関連記事:

反射と終端抵抗、周波数と電線長 2010-01-16