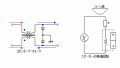

上の絵を見ながら、しみじみと考えている。コイル(ソレノイド)に電流が流れて磁界がつくられ、磁界の様子を磁力線で表している、誰もがよく目にする平凡な絵である。しかしこの絵は見れば見るほど奥が深い。そもそも磁界とは何か?磁力線とは何か?磁界はH で表わし強さを意味する。それがこのコイルの磁気の強さかと思いきや「磁気の強さは磁束密度である」などといわれる。では磁束とは何なのか?と疑問が疑問を呼ぶ。これはひとえに磁気にまつわる用語の定義が曖昧だからと思われる。(それが明確に区別できるにも関わらず)。驚くのは、磁束密度を磁界と呼ぶこともあり、それが間違いではないことだ。こうなるともう訳が分からなくなる。

そこでここでは、磁気にまつわる用語の意味を明確にすることを試み、「磁気の強さ」その他諸々を考えてみたいと思う。

【 磁界H 】

磁界は磁場とも言う。「場」なのだからエリア、つまり磁気の力が働いている空間である。上の絵では磁力線が場を占める範囲である。この磁界を記号H で表わすとき、それはエリアではなく磁気の強さの意味になる。図の磁界中のA点とB点では磁気の強さが異なることは容易に想像できるだろう。つまり磁界H とは磁界中の各箇所の磁気の強さを意味し、単位は[A/m]である。これは単位長さ[m]当たりの「起磁力」であるが、起磁力については後述する。

【 起磁力F 】

起磁力は電気回路における起電力に相当し、起電力によって電流が流れるように起磁力によって磁界が生じる。起磁力は次式で表わされる。

F=NI [A] (アンペア)

N は電線の巻数、I は電流である。単位が示すように起磁力とは「電流」である。これに対し、起電力は「電圧」である。この相対関係は起磁力の概念を捉えやすい。すなわち「磁気の起源は電流である」ということである。

さて、Wikipediaには起磁力について次のように記述されている。

「起磁力は磁気回路に磁束を生じさせる力。電気回路の起電力に相当し、1つの磁束線上にある2点間の磁位の差といいかえることもできる。電磁石では鉄心に巻いてあるコイルの巻き回数と、そこに流れる電流(アンペア)の積によって決まり、かつてはMKSA 単位系ではアンペア回数(AT)という単位が用いられたことがあるが、現在のSI ではSI 単位としてアンペア(A)を用いる」

説明不足もあるが、やはり用語が曖昧なためスッキリしない。単位の話など参考にはなるが。

【 磁束φと磁束密度B 】

上の絵では作画の関係上、磁力線を6本しか描いてないが、塗りつぶさない限り、できるだけ数多くの磁力線によって磁界を表した方がより実際に近い。よってこの絵にも、もっとたくさんの磁力線があるものとして見て頂きたい。

さて、磁界中の任意の場所に面積S[m^2]の平面を磁力線と直交するように配置すると、複数の磁力線がこの平面を貫通する。この平面を貫通する磁力線の本数が「磁束」である。磁束は記号φで表わし単位は[Tm^2](テスラm^2)又は[Wb](ウェーバ)である。

そして、この平面S を単位面積 m^2とした場合の磁束が「磁束密度」であり、記号B で表わし、単位は[T](テスラ)である。以上の定義より、磁束φは任意の面積S[m^2]を磁束密度B に乗じたものとして表わされる。(磁束密度を別の言い方で表せば、磁界中のある個所の磁束を、その箇所の面積S[m^2]で割ったものが「磁束密度」である)。

φ= BS [T m^2]

【 磁界H と磁束密度B の関係 】

さて「磁気の強さ」に話を戻そう。ある文献から一節を引用する。

「すなわち、磁力線に直角な『 1m^2の面を通る磁力線の数は、磁界の大きさと等しい』。このように考えると磁界の強さH(A/m)の点の磁力線の密度はH(本/m^2)となるわけである」(電磁理論 p95 東京電機大学)

同様に、とあるWebサイトから。

http://ji6rcy.no-ip.info/top/junk_cology/circuit_tips/making/inductance/inductance_top.htm#chap1

「ここでまた約束があります。『磁力線と直角な面の磁力線の密度は磁界の大きさと等しいものとする』と定義されています。定義から磁界の強さがH[AT/m]の点では1[㎡]当りH 本の磁力線が垂直に通っています」(上の絵の右下に添えている図はこのサイトからお借りしました)

どちらも同じことを言っている。重要な内容でありながら語られることが少ないので2例引用した。この定義の意味は

H [A/m]= H [本数/m^2] であり

[A/m]=[本数/m^2] である。

左辺は「磁界強度」右辺は「磁束密度」である。それが等号で結ばれるということは、磁界中のある個所の磁界の強さと、その箇所の磁束密度は互いに置き換えられるということである。そしてこのことに、次の「透磁率」が大きく関与する。

起電力(電圧)V 抵抗R 電流I の関係において、V が一定のとき、R によってI の大きさが変化するように、磁気の場合も起磁力 NI [A]、磁界 H [A/m]が一定であっても磁力線が通る物質の性質によって磁力線の数(磁束密度:磁界の強さ)は変化する。例えば空気中を通る磁力線の数よりも、鉄やフェライトを通る磁力線の数の方が遥かに多くなる。物質が有するこの性質を「透磁率」といい、記号μで表わし単位は[H/m](ヘンリー毎 m)である。透磁率は電気回路の導電率[S/m](シーメンス毎 m)に相当する。

ということは、一般に磁界の強さは H [A/m]とするが、実際はμH ということになる。よって磁界H と磁束密度B の関係は次式で表わされる。

B = μH [T](テスラ)

【 ティーブレイク 】 電流I と巻数N の積 NI

起磁力F は F=NI [A]であった。磁界H も H=NI [A/m](m=1)である。磁束密度B も B=NI [T](μ=1)である。磁束φも φ= NI [Tm^2](m^2 =1)である。何のことはない「磁気、磁力はすべて NI である」。これは真理。

【 コイル 】

磁気(NI )を利用した電子部品がコイルである。コイルの構造はいたって簡単である。なにしろNI なのだから電線をクルクル巻けばコイルになる。仕上がり形状が棒状のものをソレノイドと呼ぶ。上の絵はまさにソレノイドが磁界を形成している様子である。そしてソレノイドを丸め、巻き始めと巻き終わりをくっ付けて円形にしたものをトロイダル(環状コイル)と呼ぶ。

[絵では巻き線内を通る磁力線が見えやすいように巻き線間に隙間を空けて描いているが、実際には隣り合う巻き線は密接しているものとする]

コイルにおける磁界H 、磁束密度B 、磁束φ等は、巻き線の内側空間(筒状の内側)に限定して扱う。上の絵ではソレノイドの内側の磁力線は並行であり密度が高い。ソレノイドの外側にも磁力線はあるが磁界(強度)H は内側に比べて遥かに小さい。よってこれは無視する。またトロイダルの場合の磁力線を想像できるだろうか。電線の巻き始めと巻き終わりが同じ位置にあるのだから、磁力線はすべて巻き線内部を通り外には現れない。

では上の絵を見ながらソレノイドにおける磁気の諸々を考えてみよう。

起磁力F はいかなる場合も F=NI [A] であり不動である。

磁界H は H=NI/d [A/m]となり、コイルの長さd [m]がパラメータとして加わる。ソレノイドのd は直線長そのものであるが、トロイダルは d=2πr である。

磁束密度B は、前述の「透磁率μ」がより重要な要素として関与する。実際ソレノイドであれ、トロイダルであれ「フェライトなどの磁性体」をコアにして電線を巻きつけている品物が多い。これはできるだけ少ない巻数で、より大きな磁束密度B を得るためである。

上の絵のソレノイドにはコアがない。これを空芯ソレノイドという。しかし空気(真空)をコアにしていると考えることもできる。なぜなら真空にも「透磁率」があるからである。真空の透磁率はμ0で表わし、μ0 =4π×10^-7 である。

よって磁束密度B は B=μ0 (NI /d) である。

[透磁率の余談]

真空の透磁率μ0 を1とした場合の各物質の透磁率を「比透磁率」といいμr で表わす。鉄の場合μr =5000 だったり、センダストはμr =100 だったりするが、磁束密度B を求めるためには絶対値μが必要であるから、次式のようになる。

B = μrμ0 H [T] (μr =μ/μ0 )

【磁束とインダクタンスL】

磁束φは φ= BS(Sはソレノイドの断面積[m^2])だから、φ=μ (S/d)NI [Tm^2]である。このφに巻数N を乗じたもの(磁束鎖交数)がソレノイドの磁気の強さの絶対値(総量)であり、記号Φで表す。すなわち

Φ= Nφ

φ=μ (S/d)NI だから

Φ=μ (S/d)N^2 I

μ (S/d)N^2 を記号L で表せば

Φ =LI あるいは Nφ=LI

このL がインダクタンスである。

自己誘導起電力は次式で表される。 e = -N dφ/dt [V]

Nφ=LI だから φ=LI /N を自己誘導起電力の式に代入すると e = -L dI/dt [V] となる。

誘導起電力 e = -L dI/dt が生じているときのコイルの端子電圧 v は v = L dI/dt である。符号に注意。

つまりコイルの端子電圧 v と誘導起電力 e は同時に存在し、常に逆極性ということである。コイルに電流を流す力は端子電圧 v であるから、同時に存在する逆極性の e によって電流の変化を妨げられることが、このことからも理解できる。

【 一応の まとめ 】

漠然とおさらいをする。磁気あるいは磁界の強さを示す複数の用語、起磁力F 、磁界H 、磁束密度B 、磁束φ、これらすべてはNI [A]に起因する。つまり「電流」が磁気の源。そして磁気の強さは何によって示されるか。磁力線の本数である。「磁気が強い」=「磁力線の本数が多い」である。NI のNが 増えるとどうなるか、NI のI が増えるとどうなるか。磁力線を高い透磁率に通せばどうなるか。すべて磁力線の数が増えるのである。

[2012/10/18 全面改訂]

関連記事:

磁気の話② 磁束φと鎖交磁束数Φ(磁束鎖交数) 2012-10-19

エネルギとしての電荷と磁気① 2010-11-29

コイルとはなにか。(電流と磁束) 2012-10-15