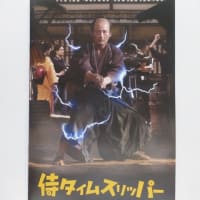

1923年(大正12年)、京城(現在のソウル)から元教師の澤田(井浦新)が妻の静子(田中麗奈)と共に故郷の千葉県福田村へ帰って来た。その日は戦死した島村上等兵の遺骨が村に戻って来る日で、在郷軍人会の長谷川(水道橋博士)たちが駅に出迎えに来ていた。澤田夫妻は仰々しい出迎えの儀式に違和感を覚えた。村長の田向(豊原功補)はデモクラシーを信奉するリベラルな思想の持ち主だが、軍国主義に傾倒していく村民たちを抑えることができない。同じ頃、沼部(永山瑛太)率いる薬の行商団が利根川を渡って福田村に到着した。

関東大震災の発生から5日後の1923年9月6日。千葉県の福田村で香川県から来た薬の行商団15人が地元の自警団に襲われ、幼児や妊婦を含む9人が殺害された。関東大震災発生後に「朝鮮人が井戸に毒薬を投げた」等の流言飛語が飛び交い、内務省の命令で各地に結成された自警団は、「郷土を守る」という大義名分のもとに朝鮮人を虐殺した。福田村事件はその一環だが、事件をより複雑にしているのは香川から来た行商団が朝鮮人ではなく、被差別部落出身者だったということだ。彼らの話す讃岐弁が理解できないために朝鮮人と間違えてしまったというのだが、果たして本当に日本人だと認識できなかったのだろうか。集団心理を描いた映画として、古くはフリッツ・ラングの「M」(31)や「激怒」(36)があるが、「福田村事件」の手法はそのどちらとも異なるように思われる。

大震災により混乱状態に陥った福田村での行商を諦め、沼部たちは故郷・香川への帰途についた。利根川を渡るために沼部が渡し守の倉蔵(東出昌大)と船賃の交渉をしているうちに、口論になり、それを見ていた誰かが「鮮人だ!」と叫んだ。あっという間に沼部たちは自警団に囲まれ、激しく詰問される。澤田と静子は行商人たちが讃岐の薬売りであり、朝鮮人ではないと訴えるが、興奮した自警団は聞く耳をもたない。村長は行商団が持つ鑑札を当局に確認に行くまで待つように話し、いったんは説得に応じた自警団であったが、待っている間に再び緊張感が高まっていく。行商団の親方である沼部が自警団に対峙した時、突然、赤ん坊を背負った若い女が沼部の脳天に凶器を振り下ろした。

ここから殺戮ショーが始まった。激しい太鼓の音がする。村人たちが一斉に行商人たちに襲いかかり、幼児や妊婦を竹槍でめった突きにする。逃げ惑う女を殺し、死体を川に流した。人々を興奮状態にさせ、狂気の行動に駆り立てる打楽器のリズム。背景音楽として使われた太鼓は、観客の感情を高ぶらせ、いつのまにか我々は殺戮ショーの観客、否、共犯者になっているのだ。

ここにこの映画の真の怖さがある。知らず知らずのうちに観客をトランス状態にさせ、原始宗教の儀式のように高揚感に包み込んでしまう。ドキュメンタリー出身の森監督が劇映画的手法を巧みに駆使して、集団の魔術を実演している。従来の集団心理を描いた映画では観客はあくまでも第三者的立場にいることができたが、本作品はそうはさせてくれない。これは単なる映画技法だけの問題ではない。ナチスドイツが国威発揚のためにワーグナーを利用したように、人は音楽によってたやすく扇動されてしまう危険性をもっている。

自警団にとって行商人が朝鮮人であるかどうかはもう問題ではなくなっていた。被差別部落出身であると知っていて殺したという説もあるぐらいだ。行商をしているのはあやしい人間、異質な人間であり、集団に属さない人間は排除してもよいという論理がすべてに優先した。人間がこれほど容易に集団の狂気に陥ってしまうことを、この映画は身をもって体感させてくれる。(KOICHI)

監督:森達也

脚本:佐伯俊道 井上淳一 荒井晴彦

撮影:桑原正

出演:井浦新 田中麗奈 永山瑛大 東出昌大 コムアイ 水道橋博士

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます