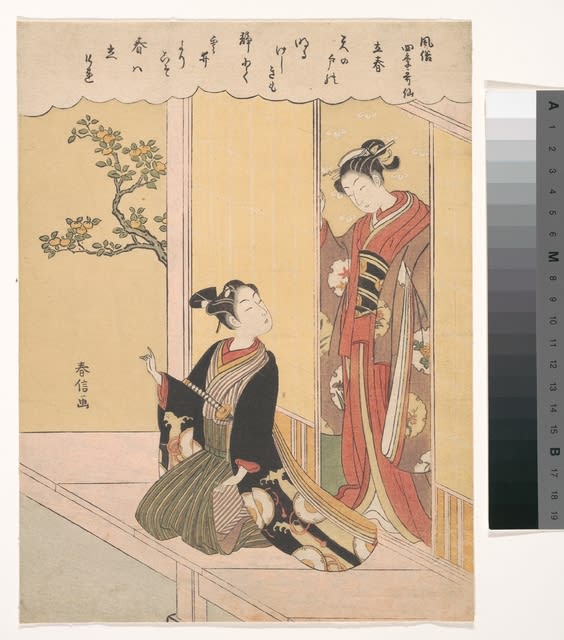

これは鈴木春信(享保10〜明和7・1725〜70年)の浮世絵だ。

制作年は明和4〜5(1767〜68)年とある。

恐らく深川の芸者と客の男を描いたものだ。

昨日と同じシリーズの羽織芸者で、元文(1736〜41)年間に深川の芸者が

豊後節の太夫が着ているのを真似て流行ったという。

客の若衆も奇麗な羽織を着ている。

制作年は明和4〜5(1767〜68)年とある。

恐らく深川の芸者と客の男を描いたものだ。

昨日と同じシリーズの羽織芸者で、元文(1736〜41)年間に深川の芸者が

豊後節の太夫が着ているのを真似て流行ったという。

客の若衆も奇麗な羽織を着ている。