幕府公認の新吉原は江戸の外れ、浅草日本堤に新規開店したのですが、

何しろここは辺鄙な場所なので、

江戸市中に住む庶民には神田や麹町・湯島など近くにある湯女風呂が人気でした。

それに湯女風呂は安あがりなのです。

とうぜん吉原は商売敵である湯女風呂の取り締りを、たびたびお上に直訴しましたが、

もぐらたたきのようなもので、いっこうに効果はありません。

ところが寛文5(1665)年の検挙では、湯女風呂屋の主人70人もろとも、湯女500人以上が逮捕され、

吉原に送られました。

彼女たち私娼は刑罰として吉原に収容され、遊女として働かされるのです。

この時吉原は伏見町と境町を新設して対応しました。

そして新たに収容された遊女は散茶(さんちゃ)とよばれ、太夫・格子に次ぐ3番目のランクに置かれました。

散茶とは挽いて粉にしたお茶のことで、急須を振らないでもすぐに出る。

つまり、どんな客もふりません、という洒落です。

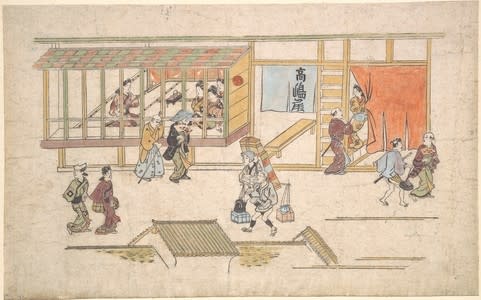

風呂屋の主人たちはそこに風呂屋風の見世を構え、中が見やすいようにすき間の広い大格子をはめました。

そして入り口そばに風呂屋の番台のようなものを設け、

妓夫(ぎふ・ぎゅう)という客引きの男を置きました。

客は妓夫と交渉してそのまま二階へ上がって遊ぶことができるのです。

それまでは茶屋を通して揚屋で遊んでいたのですから、何とコンビニエンスでしょう。

この絵に妓夫の座った番台が見えます。

品定めをする客がふたり、奴が後に控えています。

格子の中にいるのはみな散茶女郎です。

通りを歩くのは奴を連れた武士に、禿・遣り手を連れた遊女、それに宅配人足でしょうか。

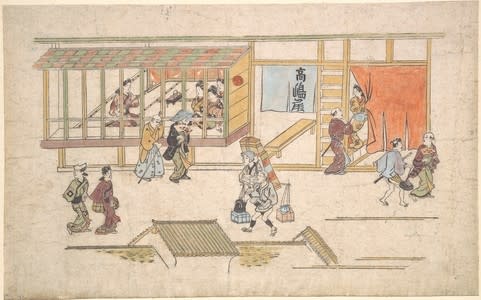

この絵は従来の見世がまえの遊女屋。最高級の太夫は張見世(はりみせ)はしないので、

見世にいるのは二番目のランクの格子と端女郎だ。物売りが歩いているのも、のどか。

いずれも菱川師宣(元和4〜元禄7・1618〜1694年)が描いた

延宝8(1680)年の作です。

何しろここは辺鄙な場所なので、

江戸市中に住む庶民には神田や麹町・湯島など近くにある湯女風呂が人気でした。

それに湯女風呂は安あがりなのです。

とうぜん吉原は商売敵である湯女風呂の取り締りを、たびたびお上に直訴しましたが、

もぐらたたきのようなもので、いっこうに効果はありません。

ところが寛文5(1665)年の検挙では、湯女風呂屋の主人70人もろとも、湯女500人以上が逮捕され、

吉原に送られました。

彼女たち私娼は刑罰として吉原に収容され、遊女として働かされるのです。

この時吉原は伏見町と境町を新設して対応しました。

そして新たに収容された遊女は散茶(さんちゃ)とよばれ、太夫・格子に次ぐ3番目のランクに置かれました。

散茶とは挽いて粉にしたお茶のことで、急須を振らないでもすぐに出る。

つまり、どんな客もふりません、という洒落です。

風呂屋の主人たちはそこに風呂屋風の見世を構え、中が見やすいようにすき間の広い大格子をはめました。

そして入り口そばに風呂屋の番台のようなものを設け、

妓夫(ぎふ・ぎゅう)という客引きの男を置きました。

客は妓夫と交渉してそのまま二階へ上がって遊ぶことができるのです。

それまでは茶屋を通して揚屋で遊んでいたのですから、何とコンビニエンスでしょう。

この絵に妓夫の座った番台が見えます。

品定めをする客がふたり、奴が後に控えています。

格子の中にいるのはみな散茶女郎です。

通りを歩くのは奴を連れた武士に、禿・遣り手を連れた遊女、それに宅配人足でしょうか。

この絵は従来の見世がまえの遊女屋。最高級の太夫は張見世(はりみせ)はしないので、

見世にいるのは二番目のランクの格子と端女郎だ。物売りが歩いているのも、のどか。

いずれも菱川師宣(元和4〜元禄7・1618〜1694年)が描いた

延宝8(1680)年の作です。