姫路 船場城西・城南地区の散策シリーズの第18回として2022年5月18日に

訪問した船場本徳寺の写真を紹介します。

訪問した船場本徳寺の写真を紹介します。

まだ紹介したい事項もありますが、シリーズとしては今回で終了します。

第3回 船場川船繋ぎ岩

第4回 炭屋橋(船入川之跡)

第5回 材木町 歳徳寺

第6回 千姫像と船場八景③梅雨松夜雨

第7回 高瀬舟碑

第9回 西国街道碑

第10回 高田神社

第11回 車門跡

第12回 埋門跡

第13回 白鷺橋と2号線の拡幅記念碑

第14回 吉本一郎氏の彫刻作品「やすらぎ」

第15回 景福寺

第16回 見星寺

第17回 光専寺

船場本徳寺への訪問記は下記ブログで書いています。再掲載します。

2022年5月18日、姫路市の船場本徳寺へ訪問しましたので写真紹介します。

2回目の訪問です。以前の訪問時に記事を書いていないのでブログ作成は初めてです。

船場本徳寺の基本情報

住所:姫路市地内町1 TEL:079-292-0580

正式名:真宗大谷派姫路船場別院本徳寺 別名:船場御坊、姫路御坊

宗派:浄土真宗大谷派 山号:轉亀山 御本尊:阿弥陀如来

創建:永正9年(1512)実如(蓮如の孫)の子 実円が入寺し伽藍を建立

開基:明応年間(1492-1501)蓮如上人が英賀に道場を開く

中興:東本願寺門主宣如は播磨における大谷派の再興のため姫路藩主本多忠政より旧池田家組屋敷100間四方の土地と旧池田家菩提寺国清寺の建物を与えられ現在地に船場本徳寺が建立された。現存建物は17世紀中期~18世紀中期にかけての本堂・表門・鐘楼・大玄関の4棟

所在地のGoo地図を添付しておきます。

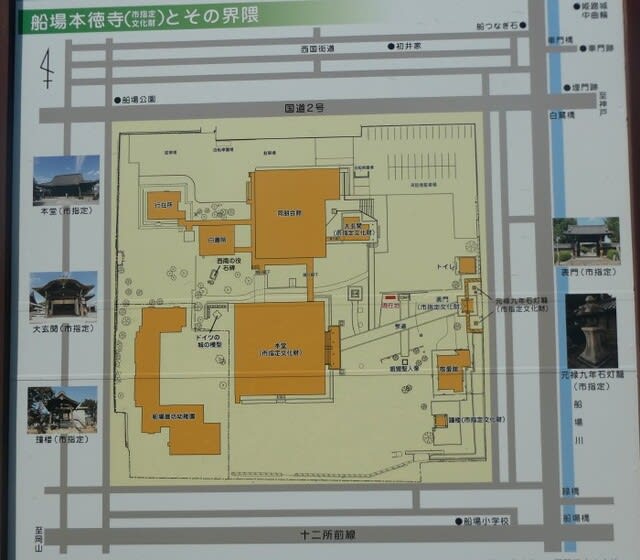

境内全体図

上の写真は本堂前に掲示の境内案内図です。

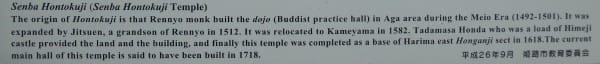

上記の掲示板の下に説明版があります。内容は下記のとおり。

船場本徳寺(地内町)真宗大谷派姫路船場別院本徳寺。本徳寺は、明応年間(1492~1501)に本願寺中興の祖である蓮如上人が英賀に道場を開いたことを開基とする。その後、播磨の浄土真宗布教の拠点となり、永正9年(1512)に本願寺留守職(門首)実如(蓮如の孫)の子実円が入寺し本格的な伽藍を建立した。天正10年(1582)、羽柴秀吉の命で亀山(現在の亀山本徳寺の地)に移築された。その後、本願寺の東西分派、本願寺派(西本願寺)への転派などの変遷を経て、元和3年(1617)、播磨における大谷派(東本願寺)の再興のため、姫路城主本多忠政より百間四方の土地(船場)と旧池田家菩提寺国清寺の建物を与えられ、翌年ここ地内町に船場本徳寺が建立された。

寛文3年(1663)に東本願寺より「船場御坊」の称号を付与され、享保3年(1718)に現存する本堂が落成したと伝わる。

境内には明治18年(1885)に明治天皇が山陽道巡幸中に休憩された「行在所」や第一次世界大戦時にドイツ人捕虜が故郷を偲んで造ったと伝わる城の彫刻がある。

平成26年9月 姫路市教育委員会

寛文3年(1663)に東本願寺より「船場御坊」の称号を付与され、享保3年(1718)に現存する本堂が落成したと伝わる。

境内には明治18年(1885)に明治天皇が山陽道巡幸中に休憩された「行在所」や第一次世界大戦時にドイツ人捕虜が故郷を偲んで造ったと伝わる城の彫刻がある。

平成26年9月 姫路市教育委員会

英語版は下に添付しておきます。

本堂

上の写真は本堂。現在の本堂は享保3年(1718年)の建立

上の写真は本堂を裏側より撮ったもの。右手に勤王志士の墓碑も写っています。

大玄関

上の写真は大玄関。建立時期は17世紀中期~18世紀中期だが2018年12月から修復作業

が進められ2022年3月に完成しています。

右手に写っている建物は寺務所も兼ねる同朋会館。

鐘楼

上の写真は鐘楼。建立時期は17世紀中期~18世紀中期頃。

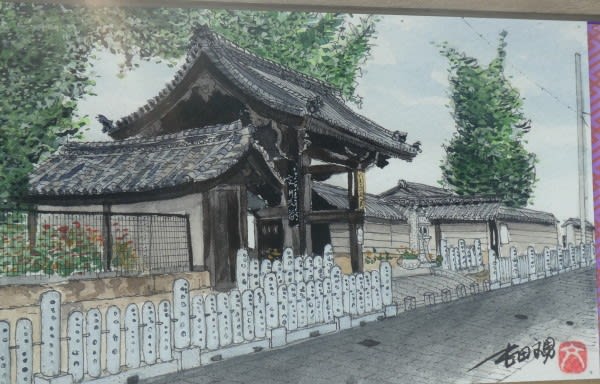

表門

上の写真は表門。建立時期は17世紀中期~18世紀中期頃。

近くに水彩画で描かれた表門がありましたので添付しておきます。

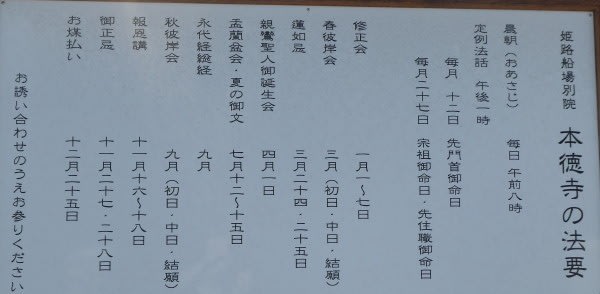

また、船場本徳寺の年間法要予定表も掲示されていましたので添付しておきます。

元禄9年の石灯籠

上の2枚の写真は表門の左右1対の石灯籠 元禄9年(1696)の銘。

水準点

上の2枚の写真は水準点の看板と水準点

手水舎

行在所

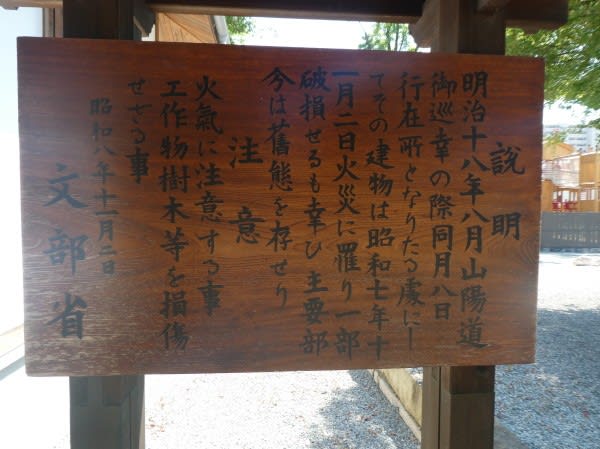

上の写真は行在所。明治18年(1885)に明治天皇が山陽道巡幸中に休憩された場所です。

上の写真は行在所の現地説明板

上の写真は表門の脇に建つ明治天皇姫路行在所の石碑

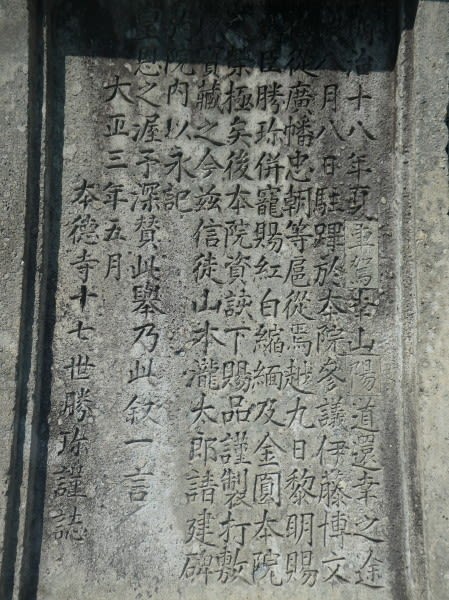

上の3枚の写真は行在所の碑と表裏の碑文 大正3年(1914)5月に建立されました。

ドイツの城の模型

上の写真はドイツの城の模型。第1次世界大戦で捕虜となったドイツ人が故郷を偲んで造ったと伝えられています。

第一次世界大戦中、日本軍は日英同盟に基づいて中国の青島にあったドイツ軍の要塞を攻略しました。その際に出た約4,600名のドイツ軍捕虜は、日本各地に12箇所つくられた収容所に送られたのですが、その内の一つが船場本徳寺だったのです。

船場本徳寺には160名の捕虜がしゅうようされていたそうです。

また、景福寺には150名の捕虜が収容されていました。

背後に勤王志士の墓碑も写っています。

勤王志士の墓碑に関する詳細は下記ブログで記載しています。

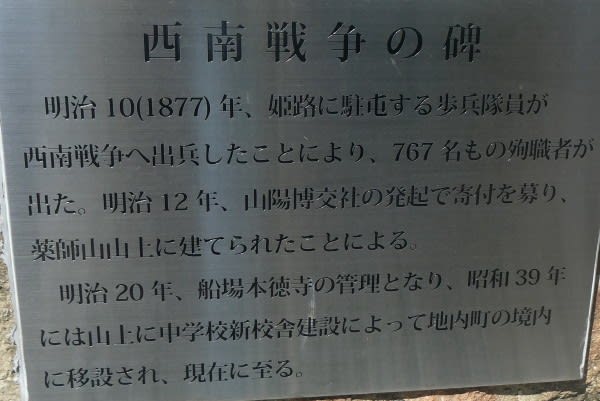

西南の役の石碑

上の3枚の写真は西南戦争の碑と現地説明板

背後の建物は白書院。

旧制姫路中学校跡地

明治時代には、旧制姫路中学校(現在の兵庫県立姫路西高等学校)の前身である勧開中学校の設立(明治6年)や崇徳学校の設立(明治20年)に関わるなど、教育に力を入れる。

大正5年(1916年)には、今も続く船場御坊幼稚園を設置している。

以上はWikipedia真宗大谷派姫路船場別院本徳寺より引用