2022年5月18日、姫路市塩町にある大蔵前公園の姫路藩勤王志士終焉の地 記念碑の

しゃしんを撮ってきましたので紹介します。

元治元年(1864)12月26日処刑され、大正5年(1916)、もと姫路藩の獄舎があった

大蔵前公園に記念碑が建てられました。

志士たちの血と涙を吸った処刑場の跡地に、大きな石碑が建てられました。

上の2枚の写真は姫路藩勤王志士終焉の地碑です。 撮影:2022-5-18

上の写真では碑文が読めないですが姫路藩勤王志士終焉之地と書かれています。

上の写真は石碑の経緯が書かれた説明文

上の写真の説明文の要旨を記載しておきます。

「この碑は昭和20年(1945)の敗戦に伴う占領政策により除去させられ、護国神社裏に

仮設されて23年経った昭和43年(1968)、明治維新100周年を記念して志士8名の偉勲と

壮烈な最後を偲び広く浄財を集めて再建された。

昭和43年(1968)10月20日

財団法人 日本郷友連盟姫路郷友会

後援 姫路市、同商工会議所、同陸上自衛隊

協賛 城南地区自治振興会、城南地区子供会」

元治元年(1864)12月26日、尊王攘夷の嵐の中姫路藩の尊攘派志士の動向に

警戒心を持った姫路藩主酒井忠績(ただしげ)は彼らを厳しく処罰しました。この弾圧は

「甲子(かっし)の獄」と呼ばれています。これにより姫路藩の藩論は佐幕一色となり、

「徳川と存亡を共にする」の意を固めた忠績は、幕府の「最後の大老」となり、徳川への

忠誠を尽くし続けることになった。

当時、筆頭家老の高須隼人は藩主の意を汲み、上述の「甲子の獄」を主導していきます。

元治元年(1864)2月、鍵町の豪商紅粉屋児島又右衛門を殺害し脱藩した河合惣兵衛の子

河合傳十郎宗貞と江坂行正はすぐに捕らえられ死罪(斬首)されました。

児島又右衛門は御用商人として苗字帯刀を許されるほどの6人衆でありながら、筆頭家老の

高須隼人らと組んで米を買占めるなど、悪くどい商売に手を汚していた。これを許す

ことが出来なかったんが河合傳十郎宗貞と江坂行正である。

攘夷派の取り締まりが強まり、尊攘派のリーダー格の河合惣兵衛も捕らえられ、惣兵衛ら

6名が死罪(切腹)となりました。さらに彼らと行動を共にした6名は永久投獄、

のべ76名が処罰を受けました。

酒井忠績 姫路藩主在位(万延1年(1860)~慶応3年(1867)2月)について概説します。

酒井忠績は1860年(万延元年) 酒井忠績 忠顕に子がなかったため、その養子となり、

家督を相続します。江戸幕府最後の大老。1867年(慶応3年)2月に隠居し、養子の弟・忠惇に

家督を譲る。1880年(明治13年)11月、終身華族に列する。1889年(明治22年)5月、

永世華族に列し、男爵を授けられた。1895年(明治28年)11月30日、死去。享年69歳。

姫路藩の筆頭家老の高須隼人(1816-1867)についても概説しておきます。

高須隼人は文化13年(1816)生まれ、没年は慶応3年(1867)10月23日に病死。享年51歳。

文久2年(1862)3月、姫路藩にも攘夷か開国かの議論が起こり、河合惣兵衛(宗元)らの

攘夷派と家老・高須隼人らの佐幕派に分かれます。元治元年(1864)頃までは尊攘派が

藩論の主導権を握っていた。

姫路藩主・酒井忠績(ただしげ)が老中首座になったことで、姫路藩では河合惣兵衛ら

勤王派藩士の過激な行動を快く思っていませんでした。高須隼人は藩主の意を汲み

尊攘派粛清の機会を狙っていました。そこで上述の「甲子の獄」を主導していきます。

これにより幕末の姫路藩は勤王派の勢力が一掃され佐幕派でまとまり沈静化しています。

譜代藩の宿命であるが明治新政府に姫路無血開城まではなんとかこぎつけたものの

姫路藩存亡の危機は続いていきます。

一方、酒井忠邦(在位期間は慶応4年(1868)5月-明治2年6月)が姫路藩主に就くと

江戸に幽閉されていた家老の河合良翰(よしさと)はじめ甲子の獄につながった人々を

次々と復権させました。明治元年(1868)家老職に復帰した河合良翰は新時代を拓くため、

幕府の再興を図ろうとした家老の内藤半左衛門、大河内帯刀などに家禄没収・廃家断絶

の措置を下しました。

尊攘派が佐幕派を糾弾したこの処分を「戊辰の獄」と呼ばれています。

上の写真は大蔵前公園の位置を地図上に示しました。

出典:姫路城世界遺産登録20周年 城下町・姫路 まち歩きマップ

関連サイト

歴史の風景-播磨伝説異聞-313もどかしい夜明け 姫路藩勤王志士終焉の地 (dti.ne.jp)

勤王の志士に関する史跡

姫路藩における幕末の尊攘派の勤王の志士に関する史跡としては次の場所があります。

(1)船場本徳寺の境内の勤王志士の墓碑

上の写真は船場本徳寺の本堂裏手にある勤王志士の墓碑 撮影:2022-5-18

前方にあるドイツの城の模型をメインに撮ったため10柱しか写っていませんが12柱

あります。以下の文は下記サイトを参照しました。

兵庫県姫路市 船場本徳寺/勤皇の志士の碑 | 試撃行 (xsrv.jp)

12柱の慰霊墓は左から、

贈従四位河合総兵衛宗元君霊位

贈正五位萩原虎六政興君霊位

贈正五位河合傳十郎宗貞君霊位

贈正五位江坂元之助行厚君霊位

贈正五位伊舟城源一郎致美君霊位

贈正五位松下鉄馬綱光君霊位

贈正五位江坂栄次郎行正君霊位

贈正五位市川豊次久明君霊位

以上が甲子の獄の殉教者

従五位永田伴正君霊位

贈正五位秋元正一郎安民君霊位

贈正五位境野求馬意英君霊位

贈正四位河合屏山君霊位

以上はあとで付け足されたそうです。

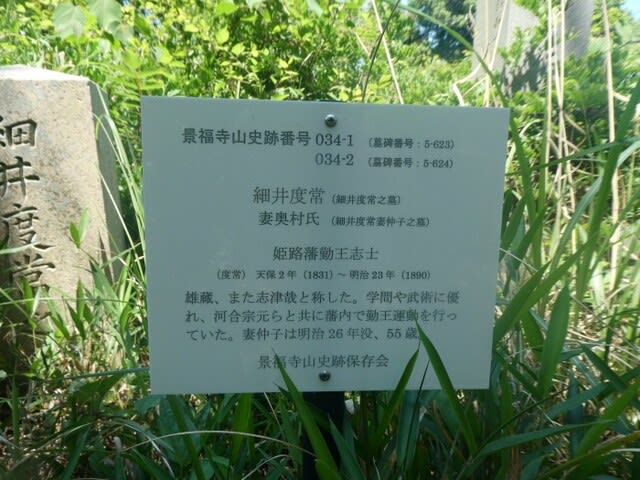

(2)景福寺山の墓地に眠る勤王志士の墓

こちらの墓地には多くの勤王志士の墓碑があります。

説明版がついている墓碑の一部を写真紹介します。

上の2枚の写真は従五位永田伴正君(1839-1903)、同夫人伊尾子の墓と説明板

撮影:2022-5-18

上の2枚の写真は細井度常(1831-1890)と仲子夫人の墓と説明板 撮影:2022-5-18

最後に大蔵前公園の写真を添付して筆を置きます(下の3枚の写真)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます