姫路 船場城西・城南地区の散策シリーズの第7回として2022年10月3日に

訪問した高瀬舟碑の写真を紹介します。

訪問した高瀬舟碑の写真を紹介します。

第3回 船場川船繋ぎ岩

第4回 炭屋橋(船入川之跡)

第5回 材木町 歳徳寺

第6回 千姫像と船場八景③梅雨松夜雨

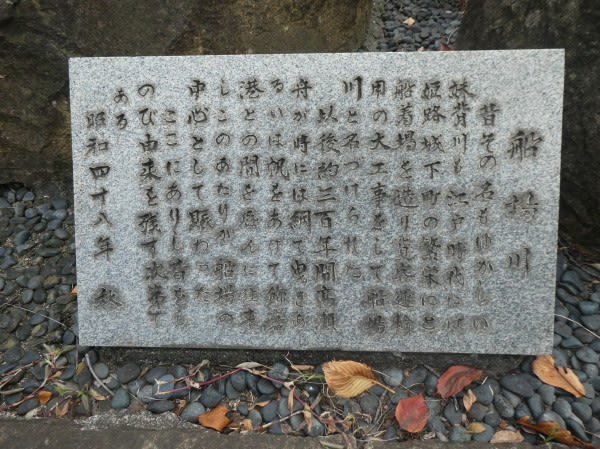

上の2枚の写真は高瀬舟碑です。北浦商事株式会社が寄贈されました。

下の説明板には船場川について説明してありますが、西国街道沿の文化財マップ(下の写真)に高瀬舟碑として記載されていますので高瀬舟碑として紹介します。

江戸時代、慶長6年(1601)、姫路城主となった池田輝政は市川を改修し、

川の流れを固定させた。また、輝政は姫路城と飾磨津(現在の姫路港)を

つなぐ運河を計画したが、完成に至らず、現在の三左衛門堀濠として残った。

この事業を引き継いだのが本多忠政である。

本多忠政は元和3年(1617)42歳で伊勢桑名城より姫路城に移封されました。

忠政は姫路城の外濠と平行する二重の濠にするため、亀の甲形の堰を設けて

船場川の川筋を鍵形に付け替えた。姫路城は四方が開けた場所にあるため、

どこからでも攻めやすいという地理上の不利を持っていたが、船場川を外濠

の一部とすることで姫路城の守りを固めた。

また、船場川は飾磨津まで繋がれ、船入川も整備され舟運により物資を輸送

する大切な川となりました。

高瀬舟が往来する光景が目に浮かぶ。

初めて城下へ入った高瀬舟が、大量の物資を積んで船場川を遡ったのは、元和4年(1618)9月のこと。忠政43歳。姫路入城から1年がたっていた。

城下への舟運が開けたことで、飾磨港を経由する物流に大きな変化が見られたという。塩や魚などの生活物資が高瀬舟で運び込まれる一方、米、大豆、小豆、茶、材木、薪などが積み出された。

船場川は川幅が狭かったため次のように運用されました。

上りは舟にひとりが乗り込み、ふたりが両岸を歩いて綱で引く。

下りは、3人が舟に乗って下った。

下りは、3人が舟に乗って下った。

上の写真は船場川の説明板。そのまま転記します。

船場川

昔その名もゆかしい妹背川(現在の大野川)も江戸時代には姫路城下町の繁栄

にと船着場を造り貨客運輸用の大工事をして船場川と名づけられた。

以後約300年間高瀬舟が時に綱で曳きあるいは帆をあげて飾磨港との間を

盛んに往来しこのあたりが船場の中心として賑わった

ここにありし昔をしのび由来を残す次第である。

昭和48年(1973)秋

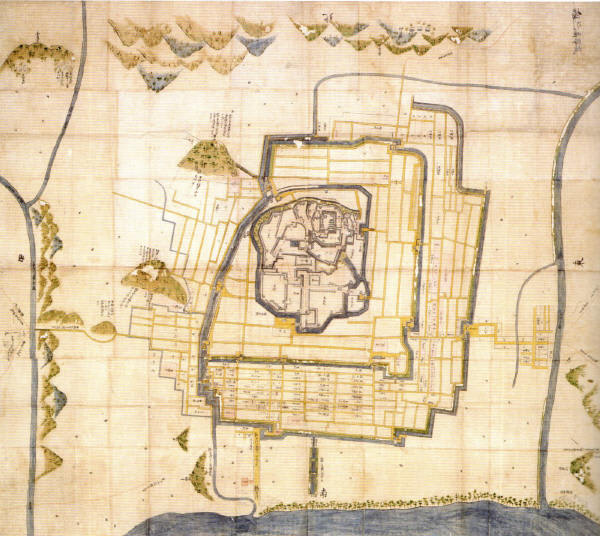

上の写真は寛文7年(1667)~天和2年(1682)頃に作成されたと推定されている播州姫路城図 大阪城天守閣蔵

出典:姫路市立城郭研究室編 「姫路城絵図集」(2017 第2刷)Page14-15

第3次松平家時代の絵図と見られます。

東は市川、西は夢前川まで描かれています。船場川も描かれています。

船場川は砥堀で市川から分流していること地図では切れているが濠川の流路も

鮮明に描かれています。飾磨門から飾磨津へ向かう街道が特に太く描かれ、

飾磨津が姫路の外港であったことを印象づける。

2か所の堀障子をもつ三左衛門堀が舟入によって外堀と接続して描かれている

更に、舟入川の水路も明確に描かれています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます