2025年3月11日、岡崎城跡の岡崎公園を散策してきました。

見所が沢山あるのでシリーズとして書いていきます。

本日はその第2回として徳川家康公(東照公)産湯の井戸をお届けします。

シリーズ記事のIndex

上の写真が徳川家康公(東照公)産湯の井戸です。

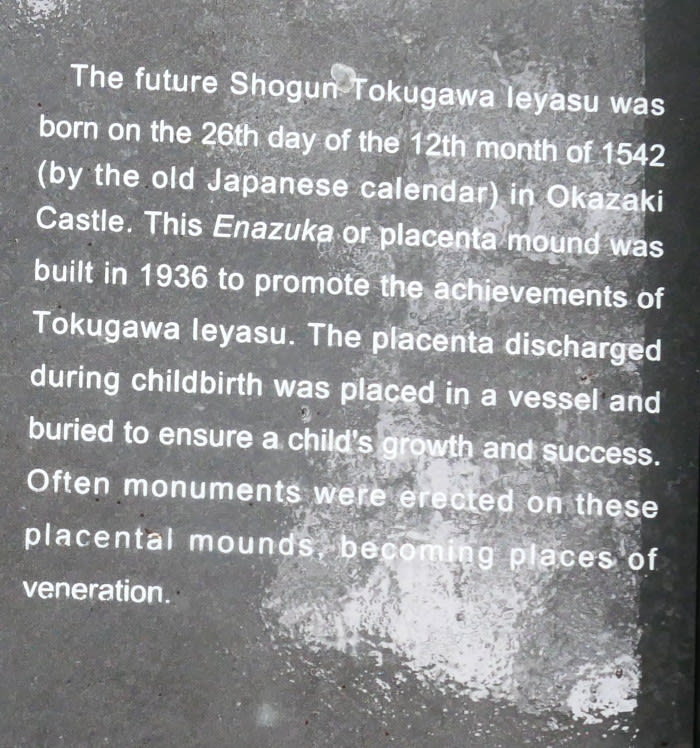

天文11年(1542)12月26日、竹千代君(徳川家康)は岡崎城内で生まれました。

東照公産湯の井戸は、徳川家康が生まれた岡崎城内で産湯に使用されたと

伝えられる井戸です。平成27年(2015)に井戸の水を汲み上げた「取り水場」が設けられ、

直接水に触れることができるようになった。 開運スポットとして知られています。

徳川家康公(東照公)が生まれた時に解説では、ここの水だけでなく、

松平家ゆかりの場所の井戸の水も早馬で運ばれて産湯に使われたとあります。

井戸そのものは意外に小さいですが、葵のご紋入りの玉垣で囲われ、さらに外側を竹垣が囲んでいるので、大きく感じます。

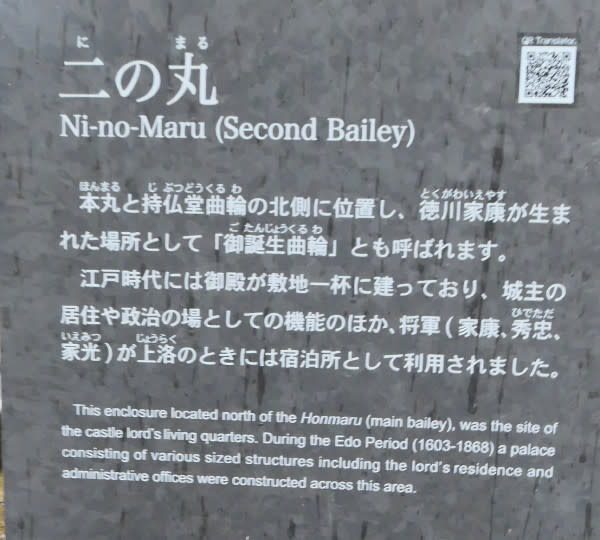

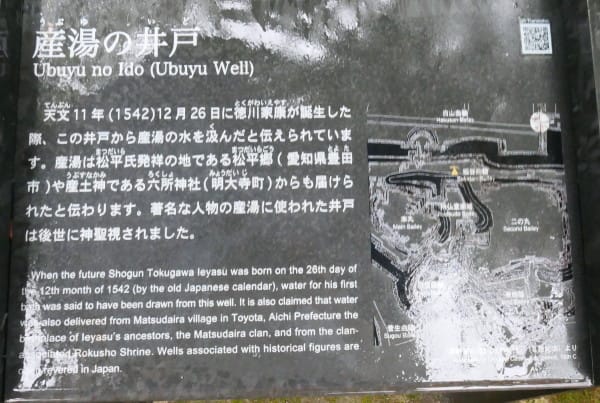

上の写真は現地解説板。

解説板の英文の説明文

Ubuyu no Ido (UBUYU WELL)

When the future Shogun Tokugawa Ieyasu was born on the 26th day of

the 12th month of 1542(by the old Japanese calendar),water for the first bath

was said to have been drawn from the well. It is also claimed that water well

also delivered from Matsudaira village in Toyota, Aichi Prefecture the born place of Ieyasu's ancestors, the Matsudaira clan, and from the clan associated Rokusho Shrine.

Wells associated with historical figures are clan fevered in Japan.

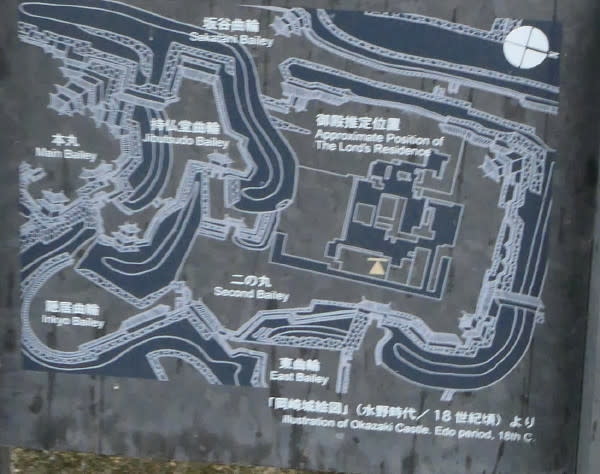

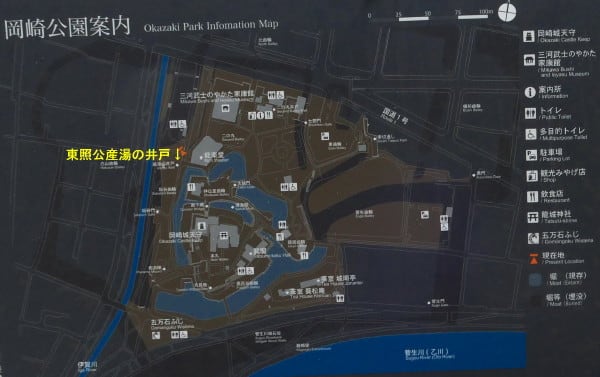

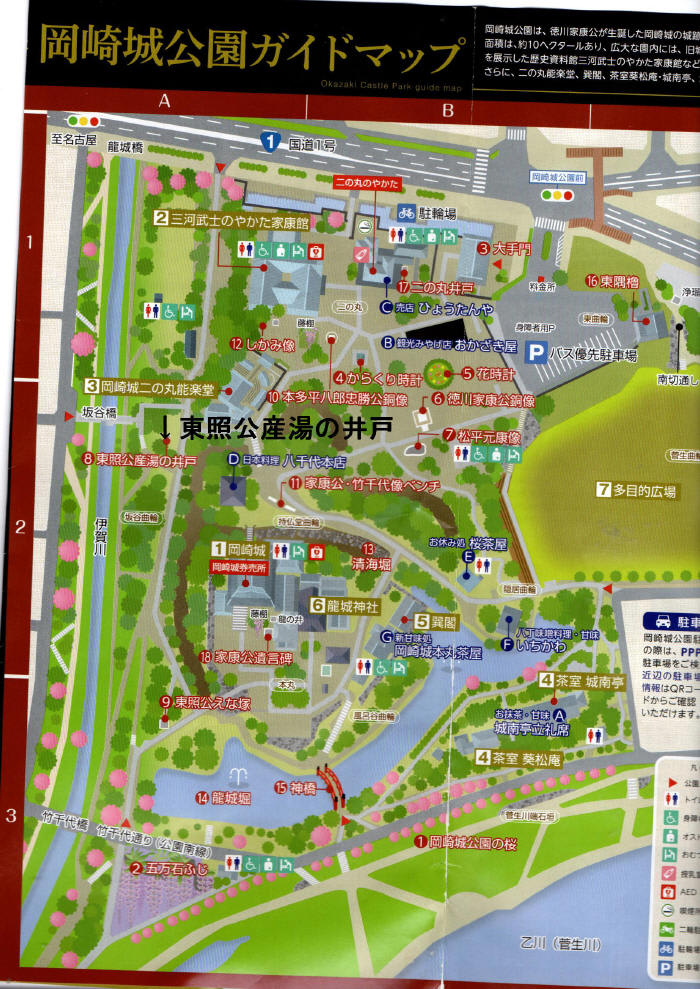

上の2枚の写真は徳川家康公(東照公)産湯の井戸の場所を示した地図