文化庁は2020年6月19日、地域の歴史遺産や文化財の魅力を伝えるストーリーを

認定する25道府県の21件を選んだと発表した。

時期を逸した話題であるが新規認定が今年度で当面終了となるので憶えの意味もあり

取り上げました。

情報源:文化庁のホームより

ホーム > 政策について >文化財 >「日本遺産(Japan Heritage)」について

21件のリストを確認できます。

この結果2020年6月19日現在104件の日本遺産となりました。

日本遺産は地域の有形、無形の文化財などを生かした観光振興と地域活性化を目的に

2015年に創設されました。市町村が単独、あるいは連名で、地域の文化や歴史に

まつわるストーリーとその構成に欠かせない文化財をまとめて申請し、文化庁の

有識者委員会が審査し決定されます。今回は69件の申請があったとのこと。

以下が今回選ばれた21件の日本遺産リストです。

1.「鮭の聖地の物語」 ~根室海峡一万年の道程 北海道標津町他2市1町

2.”奥南部”漆物語 ~安比川流域に受け継がれる伝統技術~ 岩手県二戸市、八幡平市

3.日本ワイン140年史 ~国産ブドウで醸造する和文化の結晶~茨城県牛久市、山梨県甲州市

4.かさましこ ~兄弟産地が紡ぐ”焼き物語”~ 栃木県益子市、茨城県笠間市

一度だけ訪問、家に現在もその時に購入した陶器が残っています。

5.霊気満山 高尾山~人々の祈りが紡ぐ桑都物語~ 東京都八王子市

一度だけ社内小旅行で訪問

6.究極の雪国とおかまち-真説!豪雪地ものがたり- 新潟市十日市市

7.海を越えた鉄道~世界へつながる 鉄路のキセキ~ 福井県南越前町、敦賀市、滋賀県長浜市

敦賀市と長浜市は夫々2度づつ訪問しています。

8.甲州の匠の源流・御嶽昇仙峡~水晶の鼓動が導いた信仰と技、そして先進技術へ~

山梨県甲府市、甲斐市

9.月の都 千曲 -姨捨の棚田がつくる摩訶不思議な月景色「田毎の月」- 長野県千曲市

10.レイラインがつなぐ「太陽と大地の聖地」~龍と生きるまち信州上田・塩田平~ 長野県上田市

11.日本初「旅ブーム」を起こした弥次さん喜多さん、駿州の旅

~滑稽本と浮世絵が描く東海道旅のガイドブック(道中記)~ 静岡県藤枝市、静岡市

12.京都と大津を繋ぐ希望の水路 琵琶湖疏水 ~舟に乗のり、歩いて触れる明治のひととき~

京都府京都市、滋賀県大津市

上の写真は琵琶湖疎水ん京都側の出口部分 撮影:2017-4-13

関連ブログ:https://blog.goo.ne.jp/chiku39/e/ed8614b23fc781bcad4aae511236f189

13.女性とともに今に息づく女人高野~時を超え、時に合わせて見守り続ける癒しの聖地~

大阪府河内長野市、奈良県宇陀市、和歌山県九度山町、高野町

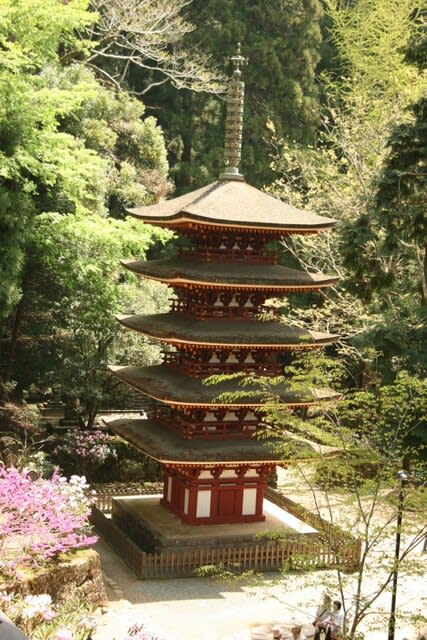

上の写真は女人高野室生寺 撮影:2011-5-6 2011年5月6日訪問記

14.「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷

兵庫県伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市

今回、神戸市から「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地が選ばれましたので

関連の写真を添付しておきます。

上の写真は灘五郷(西郷、御影郷、魚崎郷、西宮郷、今津郷)のうち西郷にある

沢の鶴資料館の展示で昔のお酒の造り方の展示の一部です。 撮影:2007-11-20

昔のお酒の造り方については下のブログで紹介しています。

西宮散策記 on 2019-2-24 その6 白鹿記念酒造博物館(主に酒蔵館)

上の写真も同じく沢の鶴資料館の展示で、下り酒を運搬する船の展示 撮影:2007-11-20

お酒の原料のお米や製造されたお酒を運搬するのに使用された船。

江戸時代には西郷は海に面しており直接船による入出荷が可能であった。

神戸市から日本遺産に選ばれている項目は2017年度に選ばれた

荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~ で

選ばれた兵庫津がありますので合計2件あります。

兵庫県からは9件選ばれており全国最多となっています。

15.もう、すべらせない!!~龍田古道の心臓部「亀の瀬」を越えてゆけ~

奈良県三郷町、大阪府柏原市

16.「葛城修験」-里人とともに守り伝える修験道はじまりの地

和歌山県和歌山市他3市1町、大阪府岸和田市他5市2町1村、奈良県五條市他3市1町

17.中世日本の傑作 益田を味わう-地方の時代に輝き再び- 島根県益田市

18.石見の火山が伝える悠久の歴史~“縄文の森”“銀の山”と出逢える旅へ~ 島根県大田市

19.「ジャパンレッド」発祥の地-弁柄と銅の町・備中吹屋- 岡山県高梁市

20.砂糖文化を広めた長崎街道~シュガーロード~

長崎県長崎市他2市、福岡県飯塚市他1市、佐賀県嬉野市他2市

21.八代を創造した石工たちの軌跡~石工の郷に息づく石造りのレガシー~ 熊本県八代市

2019年に認定された日本遺産(16件)

1.本邦国策を北海道に観よ!~北の産業革命「炭鉄港」~ 北海道赤平市他12市町

2.みちのくGOLD浪漫 -黄金の国ジパング、産金はじまりの地をたどる-

宮城県涌谷町、岩手県平泉町ほか 5市町

3.里沼(SATO-NUMA) -「祈り」「実り」「守り」の沼が磨き上げた館林の沼辺文化-

群馬県館林市

4.400年の歴史の扉を開ける旅 〜石から読み解く中世・近世のまちづくり 越前・福井〜

福井県福井市、勝山市

5.江戸時代の情緒に触れる絞りの産地 〜藍染が風にゆれる町 有松〜 名古屋市

6.海女(Ama)に出逢えるまち 鳥羽・志摩 〜素潜り漁に生きる女性たち 鳥羽市、志摩市

7.1300年つづく日本の終活の旅 〜西国三十三所観音巡礼〜

滋賀県大津市ほか岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の24市町村

8.旅引付と二枚の絵図が伝えるまち ー中世日根荘の風景ー 大阪府泉佐野市

9.中世に出逢えるまち 〜千年にわたり護られてきた中世文化遺産の宝庫〜 大阪府河内長野市

10.「日本第一」の塩を産したまち 播州赤穂 兵庫県赤穂市

11.日本海の風が生んだ絶景と秘境 ー幸せを呼ぶ霊獣・麒麟が舞う大地「因幡・但馬」

鳥取県鳥取市ほか鳥取県、兵庫県の7市町

12.神々や鬼たちが躍動する神話の世界〜石見地域で伝承される神楽〜

島根県浜田市ほか9市町

13.知ってる!? 悠久の時が流れる石の島 〜海を越え、日本の礎を築いた せとうち備讃諸島〜

岡山県笠岡市及び香川県の3市町

14.藍のふるさと 阿波 〜日本中を染め上げた至高の青を訪ねて〜 徳島県藍住町ほか9市町

15.薩摩の武士が生きた町 〜武家屋敷群「麓」を歩く〜 鹿児島県鹿児島市ほか9市

16.琉球王国時代から連綿と続く沖縄の伝統的な「琉球料理」と「泡盛」、そして「芸能」

沖縄県那覇市ほか2市

現在の住居地兵庫県からは上記の7、10、11の3つと2017年度の日本遺産「荒波を

越えた男たちの夢が紡いだ異空間 〜北前船寄港地・船主集落〜」で2市(姫路、たつの市)

が追加認定されました。

文化庁は2015年度から「日本遺産」を設けています。

過去(2018年まで)に認定された67件の日本遺産をリストアップしておきます。

2018年に選ばれた13件の日本遺産は以下の通りです

1.カムイと共に生きる上川アイヌ~大雪山のふところに伝承される神々の世界~

北海道上川町他12市町

2.山寺が支えた紅花文化 山形県 山形市他7市町

3.地下迷宮の秘密を探る旅~大谷石文化が息づくまち宇都宮~ 栃木県宇都宮市

4.明治貴族が描いた未来~那須野が原開拓浪漫譚~ 栃木県那須塩原他4市町

5.宮大工の鑿一丁から生まれた木彫刻美術館・井波 富山県南砺市

6.葡萄畑が織りなす風景-山梨県峡東地域- 山梨県山梨市ほか3市

7.星降る中部高地の縄文世界-数千年を遡る黒曜石鉱山と縄文人に出会う旅-

長野県茅野市他8市町村 山梨県甲府市他6市

8.旅人たちの足跡残る悠久の石畳道-箱根八里で辿る遥かな江戸の旅路

静岡県三島市、函南町 神奈川県小田原市、箱根町

9.「百世の安堵」~津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産~ 和歌山県広川町

10.「桃太郎伝説」の生まれたまち おかやま ~古代吉備の遺産が誘う鬼退治の物語~

岡山県岡山市他4市

11.瀬戸の夕凪が包む 国内随一の近世港町~セピア色の港町に日常が溶け込む鞆の浦~

広島県福山市

関連サイト:毎日新聞https://mainichi.jp/articles/20180525/ddl/k34/040/458000c

12.鬼が仏になった里「くにさき」 大分県豊後高田市、国東市

13.古代人のモニュメント-台地に絵を描く 南国宮崎の古墳景観-

宮崎県西都市、宮崎市、新富町

2017年に選ばれた17件の日本遺産は以下の通りです

1.江差の五月は江戸にもない -ニシンの繁栄が息づく町- 北海道江差町

2.荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~ 山形県酒田市ほか

3.サムライゆかりのシルク 日本近代化の原風景に出会うまち鶴岡へ 山形県 鶴岡市

4.和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田 埼玉県 行田市

5.忍びの里 伊賀・甲賀 -リアル忍者を求めて- 滋賀県 甲賀市ほか

6.300年を紡ぐ絹が織りなす丹後ちりめん回廊 京都府 宮津市ほか

7.1400年に渡る悠久の歴史を伝える「最古の国道」~竹内街道・横大路(大道)~ 大阪府 堺市ほか

8.播但貫く、銀の馬車道鉱石の道~資源大国日本の記憶をたどる73Kmの轍(わだち)~ 兵庫県 朝来市ほか

9.絶景の宝庫 和歌の浦 和歌山市ほか

10.「最初の一滴」醤油醸造の発祥の地 紀州湯浅 和歌山県 湯浅町

11.日が沈む整地出雲 ~神が創り出した地の夕日を巡る~ 島根県 出雲市

12.一輪の綿花から始まる倉敷物語 ~和と洋が織りなす繊維のまち~ 岡山県 倉敷市

上の写真は倉敷アイビースクエア内の児島虎次郎記念館 撮影:2015-9-8

13.きっと恋する六古窯 -日本生まれ日本育ちのやきものの産地- 岡山県 備前市ほか

14.森林鉄道から日本一のゆずロードへ -ゆずが香り彩る南国土佐・中芸地域の景観と食文化- 高知県 安田町ほか

15.関門”ノスタルジック”海峡 ~時の停車場、近代化の記憶~ 福岡県 北九州市ほか

16.米作り、二千年にわたる大地の記憶 ~菊池川流域「今昔「水稲」物語」 熊本県 山鹿市ほか

17.やばけい遊覧 ~大地に描いた山水絵巻の道をゆく~ 大分県 中津市ほか

以下の記述は2015年と2016年に選ばれた37件のリスト

2016年の報道例:「今年度の「日本遺産」には、全国から申請があった67件のうち、

和歌山県太地町などの「鯨とともに生きる」文化や神奈川県鎌倉市の

モザイク画など19件が選ばれました。」

日本遺産認定認定37件をリストアップしておきます。(2016-4-26現在)

A.2015年度に認定の18件

赤字はシリアル型 青字は地域型

1 近世日本の教育遺産群 ―学ぶ心・礼節の本源―

水戸市、足利市、備前市、日田市

2かかあ天下 ―ぐんまの絹物語―

桐生市、甘楽町、中之条町、片品村(群馬県)

3加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡 ―人、技、心―

高岡市(富山県)

4灯り舞う半島 能登 ~熱狂のキリコ祭り~

七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町(石川県)

5海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群 ~御食国若狭と鯖街道~

小浜市、若狭町(福井県)

6「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜

岐阜市(岐阜県)

7祈る皇女斎王のみやこ 斎宮 明

和町(三重県)

8琵琶湖とその水辺景観―祈りと暮らしの水遺産

大津市、彦根市、近江八幡市、高島市、東近江市、米原市(滋賀県)

上の写真は日吉大社の山王鳥居(2017-4-13&2017-10-10訪問)

9日本茶800年の歴史散歩

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、宇治田原町、

和束町、南山城村(京都府)

10丹波篠山 デカンショ節―民謡に乗せて歌い継ぐふるさとの記憶

篠山市(兵庫県)

11「日本国創成のとき ―飛鳥を翔た女性たち―」

明日香村、橿原市、高取町(奈良県)

12六根清浄と六感治癒の地 ~日本一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン泉~

三朝町(鳥取県)

13津和野今昔 ~百景図を歩く~

津和野町(島根県)

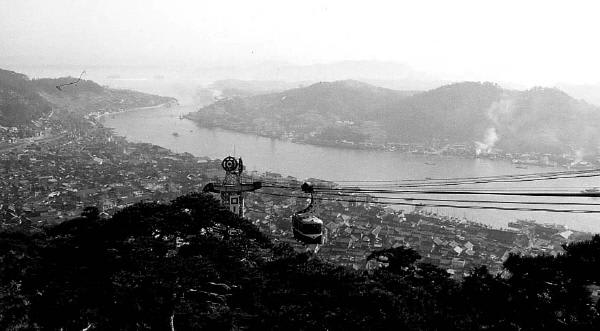

14尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市

尾道市(広島県)

尾道水道(昭和32年) copy right 坂井敬樹氏

15「四国遍路」~回遊型巡礼路と独自の巡礼文化~

愛媛県・高知県・徳島県・香川県の57市町村

16古代日本の「西の都」~東アジアとの交流拠点~

太宰府市(福岡県)

17国境の島 壱岐・対馬 ~古代からの架け橋~

対馬市、壱岐市、五島市、新上五島町(長崎県)

18相良700年が生んだ保守と進取の文化 ~日本でもっとも豊かな隠れ里―人吉球磨~

人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、

五木村、山江村、球磨村(熊本県)

詳細は下記サイト:

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/nihon_isan/pdf/nihon_isan_pamphlet.pdf

B.2016年度に認定の19件

通し番号で表記 シリアル型or地域型が不明のため区別なしに列記

19.政宗が育んだ“伊達”な文化

仙台市、塩釜市、多賀城市、松島町(宮城県)

関連サイト:https://www.youtube.com/watch?v=btpxCnyGS7A

20.自然と信仰が息づく「生まれかわりの旅」~樹齢300年を超える杉並木

につつまれた2446段の石段から始まる出羽三山~

鶴岡市、西川町、庄内町(山形県)

21.会津の三十三観音めぐり~巡礼を通して観(み)た往時の会津の文化~

会津若松市、喜多方市他18市町(福島県)

22.未来を拓いた「一本の水路」―大久保利通“最期の夢”と開拓者の軌跡

郡山・猪苗代―

郡山市、猪苗代町

23.「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」―佐倉・成田・佐原・

銚子:百万都市江戸を支えた江戸近郊の四つの代表的町並み群―

佐倉市、成田市、楫取市、銚子市(千葉県)

24.江戸庶民の信仰と行楽の地~巨大な木太刀を担いで「大山詣(まい)り」~

伊勢原市

25.「いざ、鎌倉」~歴史と文化が描くモザイク画のまちへ~

鎌倉市

26.「なんだ、コレは!」信濃川流域の火焔(かえん)型土器と雪国の文化

三条市、新潟市、長岡市、十日町市 (新潟県)

27.「珠玉と歩む物語」小松~時の流れの中で磨き上げた石の文化~

小松市(石川県)

28.木曽路はすべて山の中~山を守り 山に生きる~

南木曽町、大桑村、上松村、木曽町、木祖村、玉滝村、塩尻市(長野県)

関連サイト:

http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20160426/KT160425FTI090009000.php

29.飛驒匠の技・こころ―木とともに、今に引き継ぐ1300年―

高山氏(岐阜県)

30.『古事記』の冒頭を飾る「国生みの島・淡路」

~古代国家を支えた海人の営み~

淡路市、洲本市、南あわじ市(兵庫県)

31.森に育まれ、森を育んだ人々の暮らしとこころ

~美林連なる造林発祥の地“吉野”~

吉野町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、

川上村、東吉野村(奈良県)

上の写真は吉野町の南朝の跡(撮影:2014-4-3)

上の写真は金峯山寺の本堂(撮影:2014-4-3)

上の写真は吉野の山々の遠景 撮影:2014-4-3

32.鯨とともに生きる

新宮市、那智勝浦町、太地町、串本町(和歌山県)

33.地蔵信仰が育んだ日本最大の大山牛馬市

大山町、伯耆町、江府町、米子市(鳥取県)

34.出雲國たたら風土記~鉄づくり千年が生んだ物語~

雲南市、安来市、奥出雲町(島根県)

35.鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴

~日本近代化の躍動を体感できるまち~

呉市(広島県)、横須賀市(神奈川県)、佐世保市(長崎県)、

舞鶴市(京都府)

36.“日本最大の海賊”の本拠地:芸予諸島

―よみがえる村上海賊“Murakami KAIZOKU”の記憶―

今治市(愛媛県)、尾道市(広島市)

37.日本磁器のふるさと 肥前~百花繚乱(りょうらん)のやきもの散歩~

唐津市、伊万里市、武雄市、嬉野市、有田町(佐賀県)

佐世保市、平戸市、波佐見町

古事記神話の構造をザックリいうと高天原の2度の地上への介入がその構造の中心となっている。1度目はイザナギとイザナミがオノゴロ島を作り、国生み神生みを行い、次にイザナミのあとを継ぎスサノオが

根之堅洲国で帝王となる。第二の高天原の介入はアマテラスによる九州への天皇の始祖の派遣とそれに続く天皇を擁する日本の話でこれは今も続いている。

これらの2度の高天原の介入に挟まれた形で出雲神話がある。天皇の権威を高めるのに出雲があまり役に立たないのに古事記で大きく取り上げられている。その神話の構造の歪さに我々は心を惹かれる。

たとえば天皇も大国主も大刀(レガリア)の出どころはスサノオでありその権威の根源を知りたくなってしまう。そうなると島根県安来市あたりの観光をしてしまいたくなる。

コメントありがとうございました。