神奈川県秦野市東田原に表題の「源実朝公御首塚」があります。

秦野市には20年近く住んでいたのですが首塚があることは知っていましたが

訪問したかも知れませんが記憶には残っておらず写真も残っていません。

そこで、バーチャル訪問することにしました。

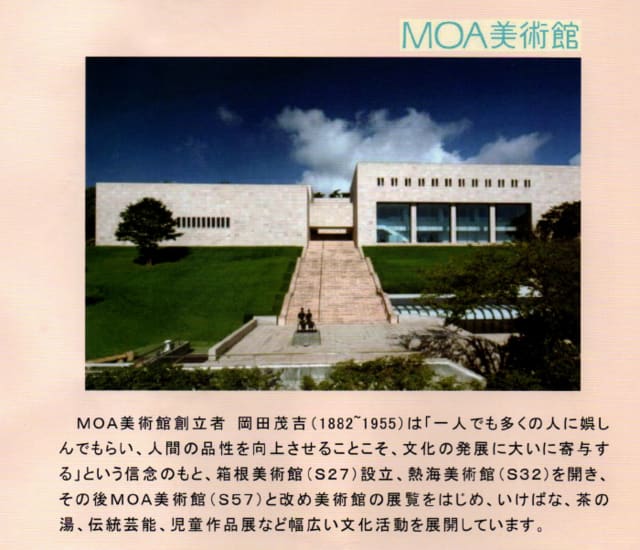

上の写真は秦野市東田原999の「田原ふるさと公園」に離接して所在する源実朝公御首塚

出典:Googleストリートビュー

所在地(秦野市東田原999)のGoo地図を添付しておきます。

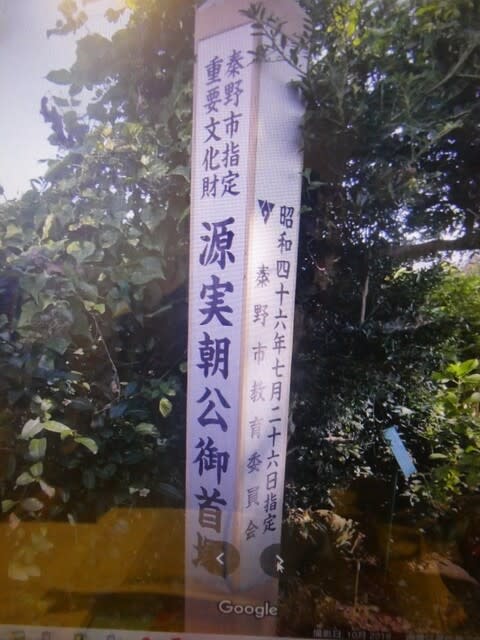

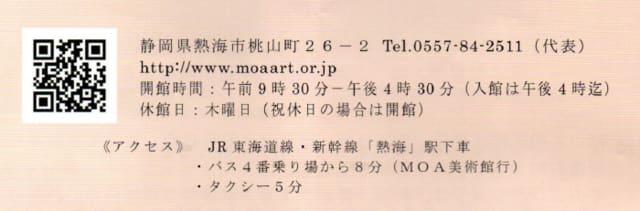

上の写真は秦野市が昭和46年(1971)7月26日に市重要文化財に指定したことを示した碑

出典:Googleストリートビュー

建保7年(1219)正月27日、源実朝は右大臣拝賀のため鶴岡八幡宮に参拝の帰りに甥の公暁(鶴岡八幡宮寺の別当で2代目将軍頼家の子)に殺害されました。28歳でした。その後、実朝の首を持った公暁は追っ手の三浦義村の家来に殺害され、首は当時この地を治めていた波多野忠綱に義村の家来の武常晴らが渡し、手厚く葬られたと伝えられています。

謎が多く真偽は不明だが、「新編相模国風土記稿」(1814)の東田原の項によれば

「源実朝墓 村の中程に在 塚上に五輪塔建てり 承久元年(1219)武常晴 実朝の首級

を当所に持来り」という記述があります。

武常晴は三浦義村が公卿を討つために送った刺客(長尾貞景ら5名が派遣)の1人で、のちに東田原村に移り住んだといわれています。

実朝公首塚の近くにある金剛寺には源実朝の像が安置されています。

1250年、波多野忠綱が金剛寺を再興した際に、首塚は石造に改修されたそうで、撤去された

木造の五輪塔は、現在、鎌倉の国宝館にて展示されている。

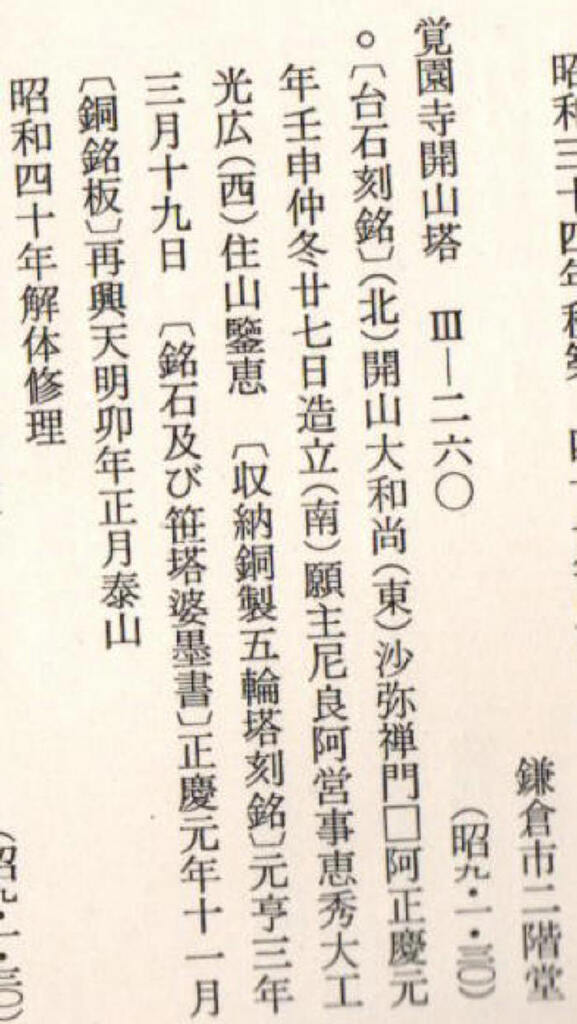

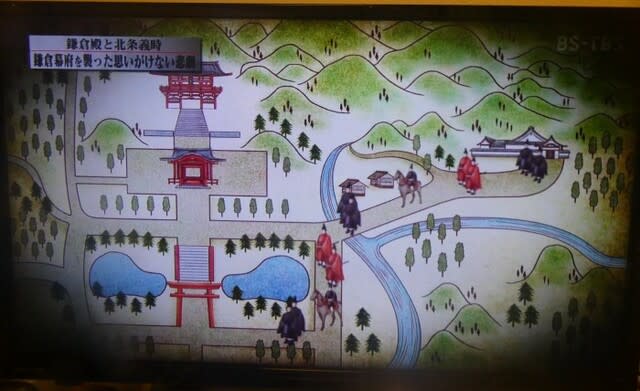

上の写真は源実朝が暗殺された鶴岡八幡宮の境内略図と建保7年(1219)正月27日の夜8時

100人の警備を連れて行進する源実朝の一行。

上記の記事に出てきた主な人物の紹介

源実朝

以下はWikipediaよりの引用

源実朝(1192-1219)の幼名は千幡。別名:鎌倉殿、将軍家、羽林、右府、鎌倉右大臣は

鎌倉幕府を開いた源頼朝の嫡出の次男として生まれ、兄の頼家が追放されると12歳で征夷大将軍に就く。政治は始め執権を務める北条氏などが主に執ったが、成長するにつれ関与を深めた。官位の昇進も早く武士として初めて右大臣に任ぜられるが、その翌年に鶴岡八幡宮で頼家の子公暁に暗殺された。これにより鎌倉幕府の源氏将軍は断絶した。

歌人としても知られ、92首が勅撰和歌集に入集し、小倉百人一首にも選ばれている。家集として『金槐和歌集』がある。芭蕉により西行と並び称されている不世出の歌人である。小倉百人一首では鎌倉右大臣とされている。

6歳で父を亡くした実朝は当時朝廷に君臨し、名付け親でもある後鳥羽院に強い君恩を感じ憧憬の念を抱き、王としての範とした。金槐和歌集掉尾の「山はさけうみはあせなむ世なりとも 君にふた心わがあらめやも」には後鳥羽への強い思慕が感じられる。

上の写真は鎌倉幕府の歴代将軍。代々、鎌倉殿と呼ばれていました。

出典:2021年9月13日 Pm10:00~10:54 BSTBS にっぽん!歴史鑑定「鎌倉殿と北条義時」

上の写真は鎌倉将軍家の系図

出典:2021年9月13日 Pm10:00~10:54 BSTBS にっぽん!歴史鑑定「鎌倉殿と北条義時」

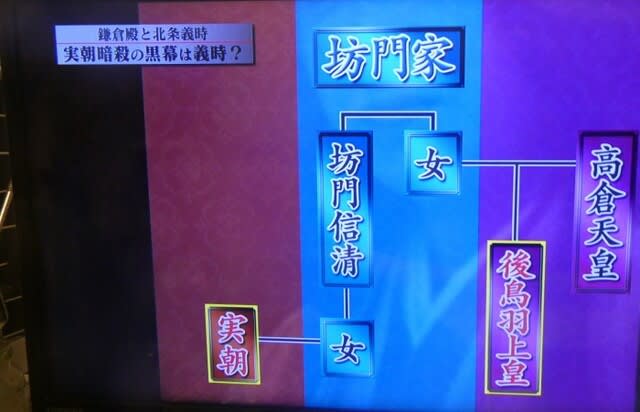

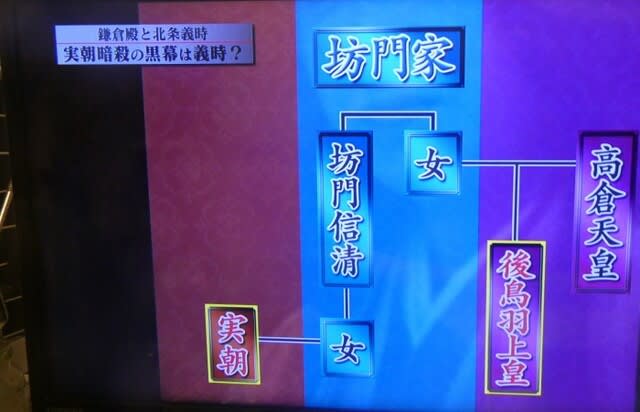

上の写真は源実朝と天皇家との婚姻関係図 源実朝は高倉天皇の皇后の出身家の坊門家

より妻を娶っています。

出典:2021年9月13日 Pm10:00~10:54 BSTBS にっぽん!歴史鑑定「鎌倉殿と北条義時」

公卿

上の写真は源実朝を殺害した公卿の絵

出典:2021年9月13日 Pm10:00~10:54 BSTBS にっぽん!歴史鑑定「鎌倉殿と北条義時」

武常晴

武常晴は三浦義村が公卿を討つために送った刺客(長尾貞景ら5名が派遣)の1人で、

のちに東田原村に移り住んだといわれています。

1219年に暗殺された源実朝(鎌倉幕府第3代将軍、金槐和歌集作者)の

首級(御首)を秦野の地に持ち帰ったといわれている人物。

三浦義村

2022年大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では山本耕史さんが三浦義村を演じられます。

三浦義村は父親の三浦義澄の時代から相模国守護を務め上記ドラマの主人公の北條義時

の盟友です。

三浦義村は、1180年(治承4年)、源頼朝が石橋山で挙兵すると父三浦義澄とともに

頼朝に従い、源氏再興に尽力した。母は、伊東祐親の娘。

頼朝の亡き後、北条氏と組んで有力御家人を次々と滅ぼし、幕府での地位を向上させ、

建保7年(1219)に起こった源実朝の暗殺事件では、その黒幕だったのではないかともいわれている。

1239年(延応元年)12月5日に亡くなり、菩提寺(横須賀市の薬王寺廃寺)近くに葬られたという。

詳細は下記サイト

三浦義村の墓(三浦市) (yoritomo-japan.com)

三浦義村についてWikipediaより略歴を引用紹介します。

三浦 義村(1168-1239)は、鎌倉時代初期の相模国の武将。鎌倉幕府の有力御家人。桓武平氏良文流三浦氏の当主・三浦義澄の次男(嫡男)

時代 平安時代末期 - 鎌倉時代前期

生誕 仁安3年(1168年)?

死没 延応元年12月5日(1239年12月31日)

別名 平六

墓所 神奈川県三浦市南下浦町金田

官位 右兵衛尉、駿河守、三浦介

幕府 鎌倉幕府 侍所所司、評定衆

主君 源頼朝、頼家、実朝、藤原頼経

氏族 桓武平氏良文流、三浦氏

父母 父:三浦義澄、母:伊東祐親の娘

兄弟 三戸友澄、義村、重澄、胤義、他

妻 一条忠頼の娘[要出典]、土肥遠平の娘

子 朝村、泰村、長村、光村、重村、家村、資村、胤村、重時、良賢(僧侶)、

矢部禅尼、土岐光定室、毛利季光室、千葉秀胤室

幕府創設期 略

梶原景時の変・畠山重忠の乱 略

和田合戦・実朝暗殺

建暦3年(1213年)2月、北条義時を排除しようと企む泉親衡の謀反が露見。義村の従兄弟で侍所所司であった和田義盛の子息義直、義重と甥の胤長が関係者として捕縛される。その後、子息の2人は配慮され赦免になるが、義盛は三浦氏を含む一族を挙げて甥の胤長も赦免を懇請した。だが胤長は首謀者格と同等として許されず流罪となり、さらに胤長の屋敷は没収された。そのため北条氏と和田氏の関係は悪化。義盛は親族である三浦一族など多数の味方を得て打倒北条の決起をする。しかし義村は直前で裏切って義時に義盛の挙兵を告げ、御所の護衛に付く。戦いは義時が将軍源実朝を擁して多数の御家人を集め、義盛を破り和田氏は滅亡した(和田合戦)。合戦後、論功行賞に際して義村と波多野忠綱が政所前の合戦における先登(一番駆け)をめぐって言い争うという一幕もあった。

建保7年(1219年)1月27日、将軍実朝が公暁(実朝の兄である2代将軍源頼家の子)に暗殺される。公暁は義村に対し「我こそは東国の大将軍である。その準備をせよ」という書状を持った使いを出し、義村は「お迎えの使者を差し上げます」と偽って討手を差し向けた。待ちきれなくなった公暁が義村宅に行こうと裏山に登ったところで討手に遭遇し、激しく戦って振り払い、義村宅の塀を乗り越えようとした所を殺害された。公暁の乳母は義村の妻であり、子の駒若丸は公暁の門弟であるなど義村との縁が深い事から、事件は公暁をそそのかして実朝と義時を同時に葬ろうとした義村が黒幕であるとする説[注釈 1]もあるが、義時が公暁を裏で操ったという説[注釈 2]や、将軍親裁を強め後鳥羽上皇との連携を目指した実朝を義時と義村が手を結んで排除したとする説[注釈 3]、幕府転覆を望む後鳥羽上皇が黒幕という説[注釈 4]もあり、またそれらの背後関係よりも公暁個人の野心に最も大きな要因を求める見解[注釈 5]もあって、真相は明らかではない。義村は公暁討伐の功により、同年駿河守に任官した。

[注釈 1] 義村黒幕説は永井路子が小説『炎環』で描いて以来注目され、石井進がその可能性を認めたことで浮上した。他に 同説を支持する研究者には、大山喬平、上横手雅敬、美川圭などがいる。

[注釈 2] 義時黒幕説を取っているのは龍粛、安田元久など。

[注釈 3] 北条・三浦ら鎌倉御家人共謀説は五味文彦が提唱し、本郷和人が支持している。

[注釈 4] 後鳥羽黒幕説は谷昇が提唱している。

[注釈 5] 公暁単独犯行説を取っているのは山本幸司、永井晋、坂井孝一、高橋秀樹、矢代仁など。

承久の乱・伊賀氏の変 略

幕府宿老 略

人物

藤原定家は『明月記』の嘉禄元年(1225年)11月19日条で「義村八難六奇之謀略、不可思議者歟」と書いており、義村の行動が同時代の人物の眼から見ても理解不能であったことをうかがわせている。これを受けて小説家の永井路子も義村を「不可解な人物」としつつ、「権謀――といって悪ければ緻密な計画性に富み、冷静かつ大胆、およそ乱世の雄たる資格をあますところなく備えたこの男は、武力に訴えることなく、終始北条一族を、振廻しつづけた。政治家的資質とスケールにおいて僅かに上回ると思われる北条義時すら足を掬われかけたこともしばしばだった」と綴っている。

橘成季が編纂した世俗説話集『古今著聞集』に記されたエピソード。某年正月、将軍御所の侍の間の上座を占めていた義村のさらに上座に若い下総国の豪族・千葉胤綱が着座し、不快に思った義村が「下総犬は、臥所を知らぬぞとよ」とつぶやくと、胤綱はいささかも表情を変えず「三浦犬は友を食らふなり」と切り返したという。胤綱の発言は和田合戦での義村の裏切りを当て擦ったものだが、国語学者の森野宗明は「座席の順位すなわち席次は、序列での位置すなわち地位 status の表象であり、その人物の格付けが端的に表現される」とした上で「この出来事を通して、義村という人物には、長幼の序にこだわり年長者を立てようとする面のあることを垣間見ることが可能であり、そうした性格を具えた人物像と、この説話において描かれている」と、権謀家とされる義村の別の一面を指摘している。ただし、相手を犬に喩えたのは行きすぎで、森野も「相手を犬に喩えての義村の嘲罵は、天に向かって唾する行為であった。それは、同じく犬に喩えた強烈な嘲罵を胤綱が浴びせる材料を提供する格好になった。この勝負、明らかに胤綱の勝ちである」と結論付けている。

また寛喜3年(1231年)9月27日、北条泰時の弟・朝時の名越の第(邸)に賊が押し入るという事件が起った。この一報が入るや泰時は評定中であったにもかかわらず名越の第に駆けつけた。これに対し、執権という重職にある身としては行動が軽すぎると諌めるものがあった。泰時はその諌言を諒としつつも、眼前に兄弟の殺害されるのを手を拱ねいていては人の誹りを受ける。武の道もまた人なればこそである。他人には小事であっても兄にとってはそうではないのだと答えた。傍でこの言葉を聞いていた義村は感涙を拭い、御台所に伺候する男女にも語って聞かせたという。このエピソードを紹介した森野は論文の最後をこう締めくくっている――「かつて一族の長老を裏切り、多くの同族を死に追いやった苦い経験のある義村は、どのような思いで泰時の言葉を聞いていたのであろうか」。だが泰時の死の前後、御家人達に遅れて朝時が出家した事を、都では「日頃疎遠な兄弟であるのに」と驚きと不審を持って噂されており(『平戸記』仁治3年5月17日条)、この逸話も『吾妻鏡』が泰時を顕彰するための曲筆とする説もある。

金剛寺も含め詳しく書かれたサイトへリンクさせていただきました。

実朝の首塚・金剛寺/神奈川県秦野市 : 四季歩のつれづれ (fc2.com)