谷中霊園は、東京都台東区にある大規模な墓地である。徳川慶喜、渋沢栄一、

長谷川一夫、上田敏、川上音次郎、鳩山一郎、徳川御三卿、森繁久彌、横山大観、

佐佐木信綱、元横綱柏戸、牧野富太郎など有名人の墓が多い。

本日は徳川慶喜の墓を取り上げます。

2007年2月15日に下に添付のブログを作成していますが、その時の写真を含めて

再度、纏め直しました。

徳川慶喜 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

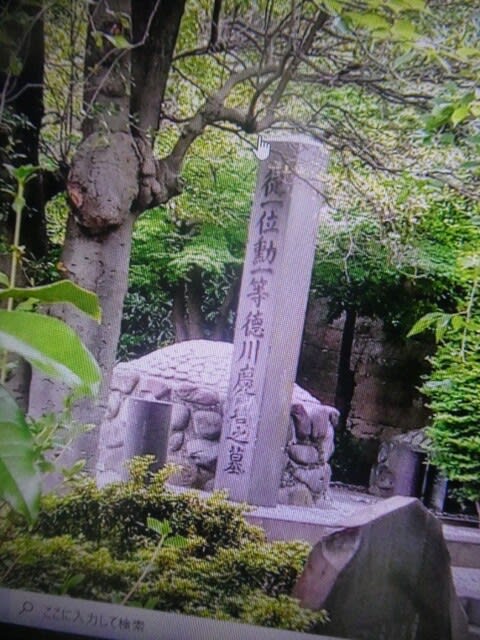

上の写真は谷中霊園の徳川慶喜(左)と正室の徳川美賀子(右)の墓 出典:Google

円墳状の墓です。徳川慶喜は華族の最高位である「公爵」を与えてくれた明治天皇に

感謝の意を表すため自分の葬儀を仏式でなく神式で行うよう遺言を残したため、

一般皇族と同じような円墳が建てられました。

墓所からは少し離れた位置に鳥居があるのをGoogleのストリートビューで確認しました。

円墳の脇には勲一等旭日大綬章を叙勲したことを示す石碑が建っています。

(下の写真 出典:Google)

上の写真は墓域の遠景 出典:Google

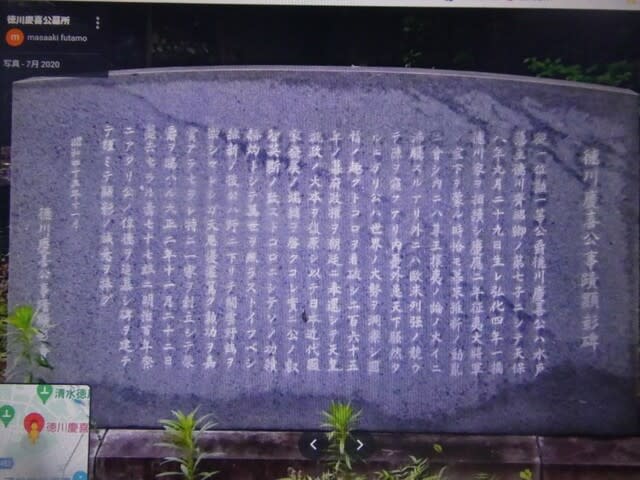

上の2枚の写真は現地説明板 出典:Google

上の写真は谷中霊園内の徳川慶喜公の墓の位置と渋沢栄一の墓の位置をGoogle地図上に

記載したものです。渋沢栄一は生涯、徳川慶喜を上様として慕い墓も徳川慶喜公の墓に

向けて建っています。

上の写真は渋沢栄一(1840~1931)の墓。

谷中霊園の乙11号1側にある渋沢家墓所に眠っています。

昭和6年(1931)年11月11日、91歳で亡くなりました。墓碑には「青淵渋沢栄一墓」と

刻まれています。両脇には千代夫人と兼子夫人の墓があります。

渋沢千代(1841-1882)は明治15年(1882)コレラで病死しています。享年41歳。

後妻の渋沢兼子(1852-1934)は昭和9年(1934)に死去しています。享年81歳

上の写真は15代将軍(慶応2年(1866)12月5日に就任)となった徳川慶喜(草彅剛)に

慶応3年(1867)1月3日に謁見し、パリ万博へ派遣される徳川昭武(板垣季光人)と共に

激励を受ける渋沢篤太夫=渋沢栄一(吉沢享)。NHK大河ドラマ「青天を衝け」より。

慶喜は昭武に対して守るべき5箇条の心得を与えた。

徳川慶喜の墓の基本情報

住所:東京都台東区谷中7丁目1−1(寛永寺墓地内) 墓域:5,600㎡

墓の寸法と形状:間口3.6m、奥行き4.9mの土壇の上に径1.7m、高さ0.72mの葺石円墳

谷中霊園に徳川15代徳川最後の将軍 慶喜の墓があります。撮影:2007年1月28日

天保8年(1837)生れ 大正2年(1913)没 撮影:2007年1月28日

上の写真は徳川慶喜公の顕彰碑 撮影:2007年1月28日

上の写真は徳川慶喜公事蹟顕彰碑 出典:Google

徳川慶喜の略歴

徳川慶喜(1837-1913)は、水戸藩主徳川斉昭の第7子で、はじめは一橋徳川家を継いで、

後見職として将軍家茂を補佐しました。慶応2年(1866)、第15代将軍職を継ぎましたが、

翌年、大政を奉還し慶応4年正月に鳥羽伏見の戦いを起こして敗れ、江戸城を明け渡しました。

将軍在位期間:1867年1月10日〈慶応2年12月5日〉‐ 1868年1月3日〈慶応3年12月9日〉の約1年

以後、幕府制度や征夷大将軍の官職は新政府によって廃止され、復活することはなく、

慶喜は江戸幕府のみならず、武家政権最後の征夷大将軍となりました。

駿府に隠棲し、余生を過ごしますが、明治31年(1898)には大政奉還以来30年ぶりに

明治天皇に謁見しています。明治35年には公爵を受爵。徳川宗家とは別に「徳川慶喜家」

の創設を許され、貴族院議員にも就任しています。明治30年(1897)11月、東京の

巣鴨一丁目に移り住む。敷地3000坪建坪400坪だったという。

大正2年(1913)11月22日、上記の東京邸宅にて77歳で没しました。

上の写真は徳川慶喜終焉の地を地図上に示したものです。

東京地下鉄小石川工場の近くにあります。

出典:古地図ライブラリー別冊 もち歩き江戸東京散歩 人文社(2006) Page67

徳川慶喜の正室の徳川美賀子(1834-1894)についても簡単に述べておきます。

公家・今出川家の娘で、慶喜との結婚(安政2年(1855)12月3日)のため関白・一条家

の養女となり一橋家に嫁ぎます。慶喜は京、美賀子は江戸に居て、長く夫婦別居生活が

続いた。明治維新後、静岡で隠遁生活を送る慶喜の謹慎が解かれると、美賀子も静岡に

移り、ともに暮らすようになる。長女を出生するも早死し、その後、自身は子供に

恵まれなかったが、慶喜の2人の側室んお子供の面倒をみてわが子のように育てた。

慶喜の家臣であった平岡円四郎の妻・やすとも深く交流した。

2021年12月10日21時、NHK BSPで放送の新日本紀行「東京のアメリカ」を視聴しました。

その中で東京都に米具基地関係の施設が7つあることが紹介されていましたので

レビューしたいと思います。

上の写真は東京都にある7つの米軍関連施設の一覧を示したものです。

1.横田基地 Yokota Air Base 施設番号:FAC3013

旧日本陸軍多摩飛行場。東京都の多摩地域に位置する米空軍基地で主に輸送基地

として使用されています。在日米軍司令部や第5空軍司令部などが置かれています。

上の写真は横田基地の位置をGoogle地図に表したもの滑走路は約3,350mあるそうです。

上の3枚の写真は旧陸軍多摩飛行場時代の航空機など施設の概要

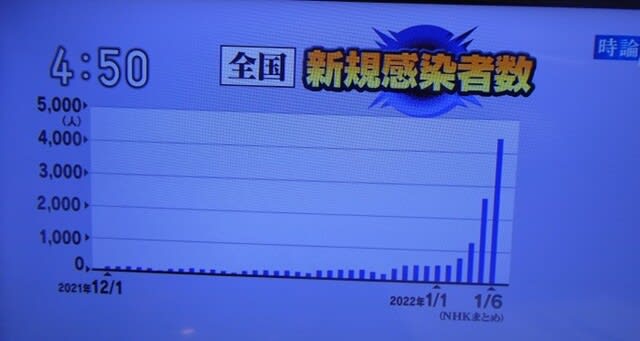

12月29日から1月5日までに新たに横田基地関係者の57人が新型コロナウイルスに

感染しているというニュースが流れています。

上の写真は全国の米軍基地での感染者数 米国本土では95%がオミクロン株に移行

しているとのことなので米軍基地でも大半がオミクロン株の感染者であると思われます。

尚、全国の米軍基地関連施設は128箇所あるそうです。

出典:2022年1月6日、朝の6chテレビ放送より

上の写真は1月6日(木)18:00現在の全国コロナ感染者数で明らかに米軍基地での

感染の影響を受けていると思われます。

出典:NHK総合テレビ 1月6日 19:00からのニュース番組より

上の2枚の写真は新規感染者数の推移とオミクロン株の確認に関するデータなど

第6波が確実に来ていると思われます。

出典:1月7日(金)4:50からのNHK総合テレビ「時論公論」

上の写真は政府が発表した医療体制の拡充計画

オミクロン株での重症化率はデルタ株の3分の1とされているが第6波では第5波の

最多感染者数約2.6万人を大きくオーバーすることが考えられ、基本的な感染対策や

人流抑制などの対策を早めの判断が求められています。

保健所の人員強化(平時の3倍)も政府・自治体は手を打ったとしているが実効性が肝心。

出典:1月7日(金)4:50からのNHK総合テレビ「時論公論」

2.赤坂プレスセンター Akasaka Press Center 施設番号:FAC3004

旧日本陸軍駐屯地。都立青山公園に隣接しています。現在は、ヘリポート、星条旗新聞社、

独身将校宿舎、ガレージとして使用されています。

上の写真は赤坂プレスセンターの位置をGoogle地図の上に示したもの

番組では星条旗新聞社の新聞を印刷する日本人従業員の奮闘ぶりが紹介されていましたが

写真が撮れず。

3.大和田通信所 Owada Communication Site 施設番号:FAC3056

旧日本海軍気象通信所。清瀬市と埼玉県新座市にまたがる受信通信施設で、基地内には

パラボラアンテナ、LPアンテナなどのアンテナが立ち並んでいます。

4.ニューサンノー米軍センター New Sanno U.S.Forces Center 施設番号:FAC3185

山王ホテル士官宿舎(昭和21年に米軍が接収)の代替施設として、昭和58年(1983)

に米軍に提供され、会議及び宿泊施設として使用されています。日米地位協定などについて、

日米間で協議を行う日米合同委員会は、ここで開催されています。

5.多摩サービス補助施設 Tama Service annex 施設番号:FAC3019

旧日本陸軍多摩火工製造所。接収当時は弾薬庫として使用されていましたが、現在は、

ゴルフ場、キャンプ場、野外スポーツ施設等を備えた、米軍人とその家族のための

レクリエーション施設となっています。

6.羽田郵便管理事務所 Haneda Air Mail Control Activity Office

東京国際空港に到着する米軍郵便物の管理・連絡調整業務を行っています。

7.硫黄島通信所 Iwo Jima Communication Site 施設番号:FAC3181

昭和43年(1968)、小笠原諸島の日本復帰後、引き続き米軍に提供されました。現在は、

通信所機能は使用されておらず、海上自衛隊の揚陸場や滑走路を共同使用しています。

平成3年(1991)からは米空母艦載機による着陸訓練(FCLP)が暫定実施されています。

関連サイト

標題と同じ真性寺の地蔵菩薩をテーマに2007年に下記のブログ作製しています。

真性寺 江戸六地蔵 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

江戸六地蔵第3番眞性寺銅造地蔵菩薩像 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

この時の写真を利用して再度纏めてみました。

真性寺の基本情報

住所:東京都豊島区巣鴨3丁目21−21 TEL:03-3918-4068

宗派:真言宗豊山派(長谷寺の末寺) 山号:医王山 院号:東光院

御本尊:薬師如来

上の写真は真性寺の本堂を横斜めより撮ったものです。

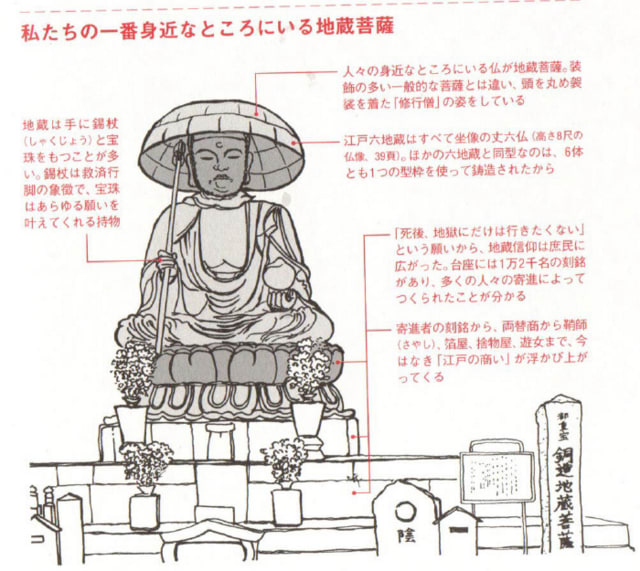

上の写真は銅造地蔵菩薩坐像(東京都指定文化財)の拡大版

Wikipediaでは次のように解説されています。

頭部は前後に、体部は15個の部材に分けて鋳造し、鋳掛けや鋲止めなどで接合している。このように別々に鋳造した部材同士を組み上げる技法は、江戸時代の大型像によく見られ、像の制作や運搬の労力を減らすことが出来る合理的で優れた技法である。毎年6月24日には、江戸六地蔵の供養のために「百万遍大数珠供養」が行われる。

上の写真(真性寺)の左が江戸六地蔵の1つ銅造地蔵菩薩座像です

高さ2.68m。正徳4年(1714)ごろの建立とのこと

製作者は神田鍋町の鋳物師太田駿河守正儀。

江戸六地蔵は宝永3年(1706)に地蔵坊正元(しょうげん)が発願し、民衆から

多くの寄進を受けて造立されました。

上の写真はスタジオワーク著「仏像とお寺の解剖図鑑」(2016)のPage90で

真性寺の地蔵菩薩を解説したものです。

また江戸六地蔵は下記のとおりである。

1)東海道:品川寺

2)甲州街道:太宗寺

3)奥州街道:東禅寺

4)水戸街道:霊厳寺

5)千葉街道:永代寺

6)中仙道:真性寺

猫の足あとさんが江戸六地蔵を上手くまとめられていますのでリンクさせていただきました。

江戸六地蔵の案内 (tesshow.jp)

6地蔵は地蔵菩薩の像を6体並べて祀った六地蔵像

お寺の中にあることが多い。

六道輪廻の六道(地獄,畜生,餓鬼,修羅,人,天)の夫々を6種の地蔵が救うと

することから6体の地蔵菩薩像が祀られる。

1)檀陀地蔵又は金剛願地蔵

2)宝珠地蔵又は金剛宝地蔵

3)宝印地蔵又は金剛悲地蔵

4)持地地蔵又は金剛幢地蔵

5)除蓋障地蔵又は放光王地蔵

6)日光地蔵又は預天賀地蔵

六地蔵像は墓地の入口などに祀られている場合と街道筋に祀られていることが多い。

京都の六地蔵は以下のとおりである。

1)奈良街道:六地蔵の大善寺(伏見地蔵)

2)西国街道:上鳥羽の浄禅寺(鳥羽地蔵)

3)丹波街道:桂の地蔵寺(桂地蔵)

4)周山街道:常盤の源光寺(常盤地蔵)

5)若狭街道:鞍馬口の上善寺(鞍馬口地蔵)

6)東海道:四ノ宮の徳林庵(山科地蔵)

上記の京都六地蔵を回る「六地蔵めぐり」が毎年8月22日から23日に開催されます。

本日は東京駅のレンガ駅舎を静かに見つめている、鉄道の父、井上勝(野村弥吉)の

銅像を写真紹介します。

上の3枚の写真が日本の鉄道の父と呼ばれている井上勝像です。

設置場所は東京駅前の丸の内駅前広場

台座には「正二位勲一等子爵井上勝君像」と書かれています。

上の写真の全てGoogleのストリートビューより撮ったものです。

東京駅前の井上勝像は、終戦間近の昭和19(1944)年に撤去されましたが、それから

15年を経た昭和34(1959)年に、没後50年を記念して二代目が建立されました。

その後、昭和から平成にかけて東京駅前に建っていました。しかし、戦時中の空襲で

2階建てになった東京駅舎を、再び創建当時の3階建ての姿に復元工事することが決まった

平成19(2007)年にまたまた撤去されました。

その東京駅舎復元工事が無事完成し、丸の内駅前整備も進んだ平成29(2017)年12月に、

二代目の銅像が駅前に戻ってきました。

伊藤博文や大隈重信が鉄道建設反対の大久保利通らを押し切って明治2年11月、

鉄道建設が決定されると、明治3年には東京~横浜間で測量を開始。

明治4年、鉄道建設を担当する鉄道寮が設置されると、野村弥吉(井上勝)は鉱山頭兼鉄道頭に

任命された。

そして、明治5年9月12日、新橋駅~横浜駅(約29km)に、日本で初めての鉄道が開業した。

明治7年(1874)の5月11日には 大阪駅 - 神戸駅間(20M27C56L≒32.74km)

が旅客線として開業(三ノ宮駅 - 神戸駅間複線)。

大阪駅・西ノ宮駅(現在の西宮駅)・三ノ宮駅・神戸駅が開業。

明治10年(1877)2月6日 京都駅 - 大宮通仮停車場間(40C11L≒0.81km)

が延伸開業。大宮通仮停車場が廃止、京都駅が開業。

前日の2月5日には、神戸駅 - 京都駅間全通を記念して

明治天皇を迎えて京都駅で鉄道開通式を実施。

明治22年(1889)7月、東海道線が全線開通しています。

長州ファイブ

ここで話題を変えて井上勝(野村彌吉)と長州ファイブに関する話題に移ります。

井上勝(1843-1910)は現在の山口県萩市で生まれた。幕末の文久3年(1863)から

英国に密航・留学した長州ファイブ(他の4人は井上聞多・伊藤俊輔・山尾庸三・遠藤謹助)

の1人で、明治元年(1868)9月にユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンで鉱山技術、

鉄道技術を学び卒業した。山尾庸三と共に帰国して新政府に出仕すると、井上勝は

鉱山兼鉄道頭、鉄道頭、工部大輔、鉄道局長、鉄道庁長官を歴任した。

このことから鉄道の父と呼ばれている。東京駅と萩駅に銅像あり。

長州ファイブは2006年に映画化されています。

映画「長州ファイブ -CHOSYU Five-

井上勝の墓所は品川の東海寺大山墓地

墓地の写真が掲載されたサイトにリンクさせていただきます。

「日本の鉄道の父」井上勝像と井上勝墓 | 近代史跡・戦跡紀行~慰霊巡拝 (senseki-kikou.net)

上の写真が長州ファイブのメンバーの写真です。

上の写真は円熟期の長州ファイブのメンバー

長州ファイブ=長州五傑(ちょうしゅうごけつ)については下のブログで詳述しています。

BS歴史館 もうひとつの幕末維新 (2)「スーパー留学生 長州ファイブ」を視聴して on 2014-8-5 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

井上勝を主人公にした小説を紹介しておきます。

1)江上剛 著「コロカネの道をゆく」PHP文芸文庫

2)山本巧次 著「開化鉄道探偵」創元推理文庫

高輪築堤は明治5年(1872)に開業した日本初の鉄道路線の一部。東京湾の沖合

数十メートルに造られ、堤の上を蒸気機関車が走った。現在の芝浦~新橋間

(JR田町から品川駅付近)約2.7Kmをつないだが大正時代に埋め立てられた。

幅は6.4mであった。

高輪ゲートウェイ駅周辺の再開発工事で2019年4月、約1.3Kmにわたって盛り土を

囲う石垣や線路に敷かれた石、信号機の土台が見つかった。

JR東日本は2024年開業を目標とする高輪ゲートウェイ駅周辺の高層ビル開発である。

昨日(9月19日)お昼のNHKニュースで「高輪築堤跡 発掘調査 見学会」

という表題で次のように報道されました。(下の3枚の写真)

発掘調査の結果線路跡の枕木やレールの遺物について東京都港区教育委員会の

斉藤進さんは今後しっかりと発掘調査を進めていくとコメントされました。

また高輪築堤跡の一部が国の史跡として指定され保存されるとの報道もあった。

上の3枚の写真は下記出典で紹介された高輪築堤(空から観た遠景、第7橋梁付近、高輪鉄道之図)

第7橋梁の下は船を通すための水路があった。明治5年の鉄道開通時は一番上の写真の左手の

ビル群あたりが海岸線であり現在の景観とはかなり異なる。

出典:2021年8月11日 20:00 NHKBSプレミアム 英雄たちの選択「伊藤vs大隈 日本を決めた政変の真相」

高輪築堤の史跡指定について

国の文化審議会は2021年8月23日、明治5年(1872)に東京・新橋と横浜を結ぶ日本初の鉄道が

開業した際に造られ、東京都港区の高輪ゲートウェイ駅周辺の再開発で出土した「高輪築堤」の

遺構の一部を史跡にするよう萩生田光一文部科学相に答申した。答申通り指定される見通し。

史跡にする手続きには数年かかるのが通常だが、遺構の存在は2020年12月にJR東日本が

公表したばかりで、異例の早さでの指定となる。遺構について文化審は今年3月、再開発を

念頭に「保存に緊急的に取り組む必要がある」と意見表明。文化庁が史跡指定の作業を

急いでいた。日本考古学協会などは現地での全面保存を求めたが、史跡となる部分以外は

一部を移築、大部分は取り壊すなどし、JR東が再開発を進める。遺構は高輪ゲートウェイ駅

西側で約800メートルにわたり断続的に見つかった。陸側には当時軍用地などがあり、

用地取得や測量が難しく、浅瀬の海上に盛り土をして線路を敷いた。線路の下に船を通す

水路があった「第7橋梁」を含む約80mと、その北側の約40mが良好な状態で残って

いるとして史跡になる。高輪築堤は往時の姿が錦絵にも描かれた。答申は「わが国の交通の

近代化や、用いられた土木技術の歴史を知る上で重要」と評価。既に指定されている

「旧新橋停車場跡」に追加し、名称を「旧新橋停車場跡および高輪築堤跡」にする。

史跡指定部分についてJR東日本は2021年4月、計画を変更し現地保存すると発表。

信号機跡を移築保存し、それ以外は記録として残すための調査と並行して取り壊しなど

を行う。同社は8月23日、調査は年内にも終わる見通しと明らかにした。再開発は当初の

予定通り2024年度の開業を目指し進める。

2021年5月に菅首相が現地を視察されています。

日本初の鉄道建設の経緯

伊藤博文や大隈重信が鉄道建設反対の大久保利通らを押し切って明治2年(1869)11月、

鉄道建設が決定されると、明治3年(1870)3月には東京~横浜間で測量を開始。

エドモンド・モレルが鉄道技師長としてイギリスから招かれ、測量が開始された。

測量に携わった鹿島建設のサイトに当時の状況や鉄道建設に関して詳述(下記リンク)

高輪築堤の基礎には松の杭を使い、石垣は江戸城や未完成の台場の石を流用して建造されたという。

埋め立ての土砂は八ツ山や御殿山より運搬された。

工事はわずか2年の工期で進められたが、土砂が波に流されるなど苦労も大きかったそうだ。

明治4年(1871)、鉄道建設を担当する鉄道寮が設置されると、野村弥吉(井上勝)は

鉱山頭兼鉄道頭に任命された。

そして、明治5年9月12日(この日は新暦10月14日であり、「鉄道の日」になっています)、

新橋駅~横浜駅(約29km)に、日本で初めての鉄道が開業した。

あまり語られていないが高輪付近の工事は難航し明治5年6月に横浜~品川間で先行開業した。

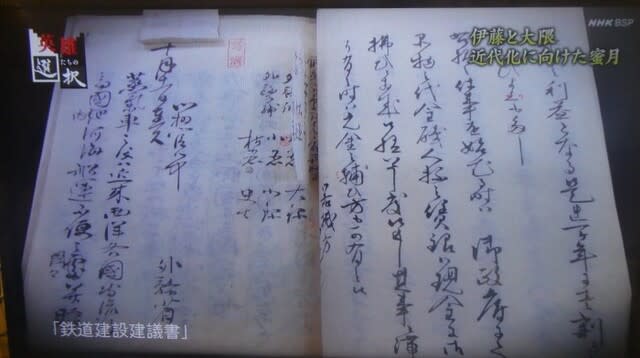

上の写真は鉄道建設建議書

出典:2021年8月11日 20:00 NHKBSプレミアム 英雄たちの選択「伊藤vs大隈 日本を決めた政変の真相」

上の写真は少壮官僚時代の大隈重信と伊藤博文

大蔵省の官僚時代で大隈が伊藤の上司であった。

出典:2021年8月11日 20:00 NHKBSプレミアム 英雄たちの選択「伊藤vs大隈 日本を決めた政変の真相」

上の写真は壮年期の伊藤博文と大隈重信

出典:2021年8月11日 20:00 NHKBSプレミアム 英雄たちの選択「伊藤vs大隈 日本を決めた政変の真相」

明治5年以降の鉄道敷設の経緯について関西を中心に記述しておきます。

明治7年(1874)の5月11日には 大阪駅 - 神戸駅間(20M27C56L≒32.74km)

が旅客線として開業(三ノ宮駅 - 神戸駅間複線)。

大阪駅・西ノ宮駅(現在の西宮駅)・三ノ宮駅・神戸駅が開業。

明治10年(1877)2月6日 京都駅 - 大宮通仮停車場間(40C11L≒0.81km)

が延伸開業。大宮通仮停車場が廃止、京都駅が開業。

前日の2月5日には、神戸駅 - 京都駅間全通を記念して

明治天皇を迎えて京都駅で鉄道開通式を実施。

明治22年(1889)7月、東海道線が全線開通しています。

高輪築堤に関するYoutube動画

高輪築堤出土について(4街区)(音声なし)JR東日本

日本初の鉄道遺構公開 東京・高輪築堤、JR東

日本で最初の鉄道遺跡 高輪築堤が公開(2021年1月8日)

「高輪ゲートウェイ」駅近くで発見!日本初の鉄道支えた“遺跡”(2021年1月8日放送「news every.」より)

明治初期の鉄道遺構「高輪築堤」から日本の近代化を学ぶ 東京都港区教育委員会

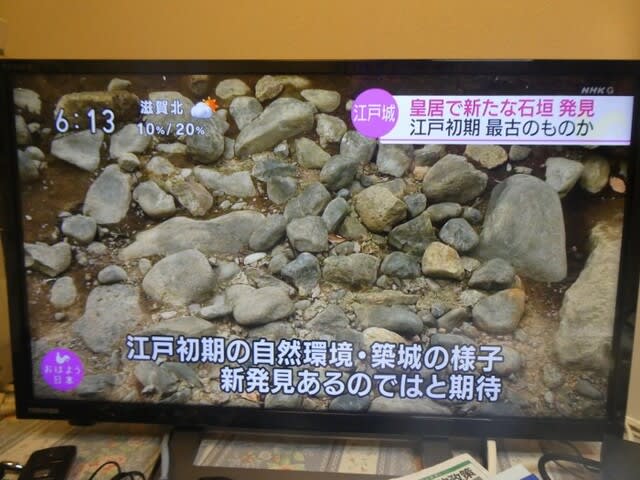

2021年4月14日、NHKテレビ朝のニュースで表題のニュース報道を観ました。

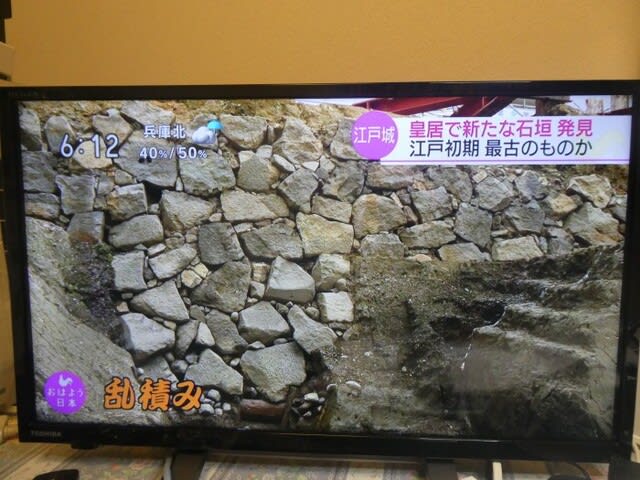

上の2枚写真は石垣が見つかった現場を示したもので皇室ゆかりの品々を展示する皇居

東御苑の三の丸尚蔵館脇で尚蔵館の建て替え工事をしている現場で見つかりました。

4月13日、東京都千代田区が報道陣に公開されました。

石垣は埋め戻しされ保存されるので、今後このような写真を見ることが出来ない貴重な

ものですので、記録としてブログ記事としました。

石垣の幅16m、高さ4mほどで乱積みという手法で積み重ねられています(上の2枚の写真)

石垣は7段程度積み上げられています。

「乱積み」と呼ばれる技法は石の表面や接合面を平らになるよう加工したうえ、大小の石を

積み込んでいく手法です。

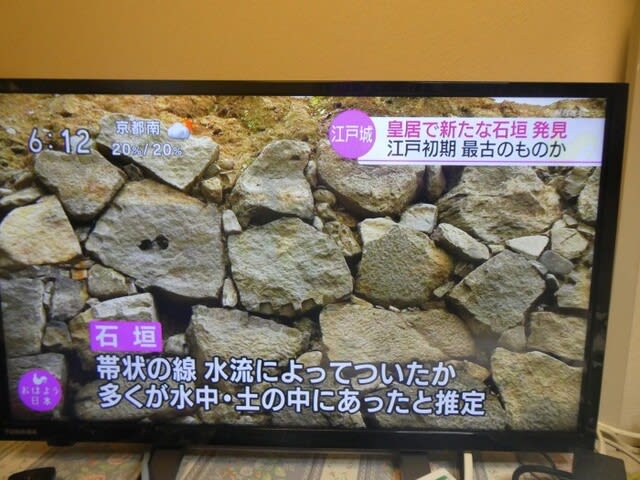

上の写真は丸い石がしようされている石積の一部

報道陣に説明をされている場面

石垣の多くが水に浸かっていたと推定

水堀のための石垣の一部だったとみられ、表面には当時の水流とみられる帯状の白い線が

残っていた。石垣下部の4~5段まで水があったとみられる。

造られたのは約400年前、江戸時代初期 慶長期後半~元和期(1610~1624)

私の持っている江戸城に関するデータでは慶長11年(1606)、元和8年(1622)に

築城の文書が残されている。

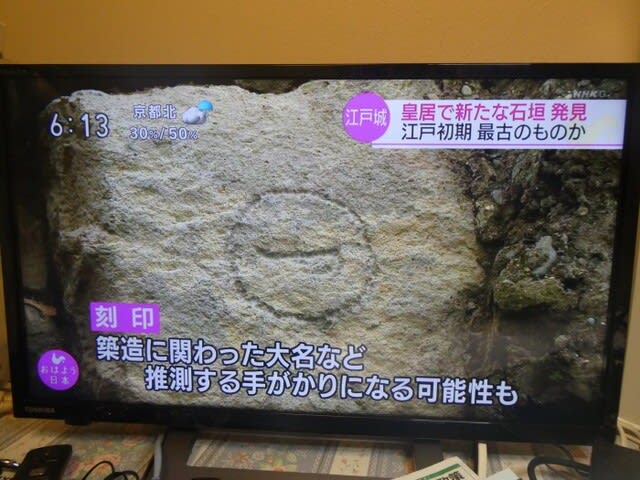

刻印は普請した大名を推定する手がかりになる可能性があります。

採取した土壌の分析や石垣の観察結果などをもとに、江戸初期の自然環境や築城の様子

について、新たな発見があるのではないかと期待されています。(上の写真)

石垣は、崩れたりするおそれもあるため、今後、埋め戻して保存される予定。

発掘調査に加わった国立歴史民俗博物館の小野正敏名誉教授は「これまで江戸城の初期の

姿はほとんどわかっていなかった。こうした資料が出てきたことで、江戸城の研究も

ひとつの大きな転機を迎えると評価できる」と話されています。(上の2枚の写真)

報道機関が作成したYoutube動画を添付しておきます。

Kyodo News 400年前の江戸城石垣か 「最初期」、皇居で発見

時事通信映像センター

皇室ゆかりの品々を展示する皇居・東御苑の三の丸尚蔵館脇で、現存する最古とみられる江戸城の石垣が見つかった。同館の建て替え工事に伴い発掘調査していた東京都千代田区が4月13日、報道陣に公開した。

最古の江戸城石垣か 皇居内で発掘、当時の姿で

日経新聞社

皇居で江戸城の石垣発掘 最古の遺構か

今後の発掘調査の成果についても追跡していきたいと思っています。

約10万人が亡くなったとされる太平洋戦争末期の東京大空襲から76年の2021年

3月10日、犠牲者の遺骨を安置している東京都慰霊堂(墨田区)で法要が営まれ、

遺族らが冥福を祈った。

上の写真は会場となった東京都慰霊堂(墨田区)

下のYoutube動画は東京新聞が取材した法要の様子です。

詳細は下記サイトを参照して下さい。

【動画あり】東京大空襲76年で法要、小池知事ら参列 新型コロナの影響で規模縮小:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

【東京大空襲】 空襲から76年 犠牲者を悼み法要

下のサイトは朝日新聞の記事

東京大空襲の追悼集会 犠牲者の名前、初の読み上げ:朝日新聞デジタル (asahi.com)

東京大空襲の動画

東京大空襲 B 29 無差別爆撃と被害

関連ブログ(小生のBlogより)

NHKスペシャル 東京大空襲を視聴して : 散策とグルメの記録 (exblog.jp)

東京大空襲から68年、慰霊法要 知事「惨禍繰り返させず」(共同通信) - エキサイトニュース : 散策とグルメの記録 (exblog.jp)

東京大空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)