神戸市中央図書館の機関誌「KOBEの本棚」第101号(2022年7月20日)に神戸市初代市長

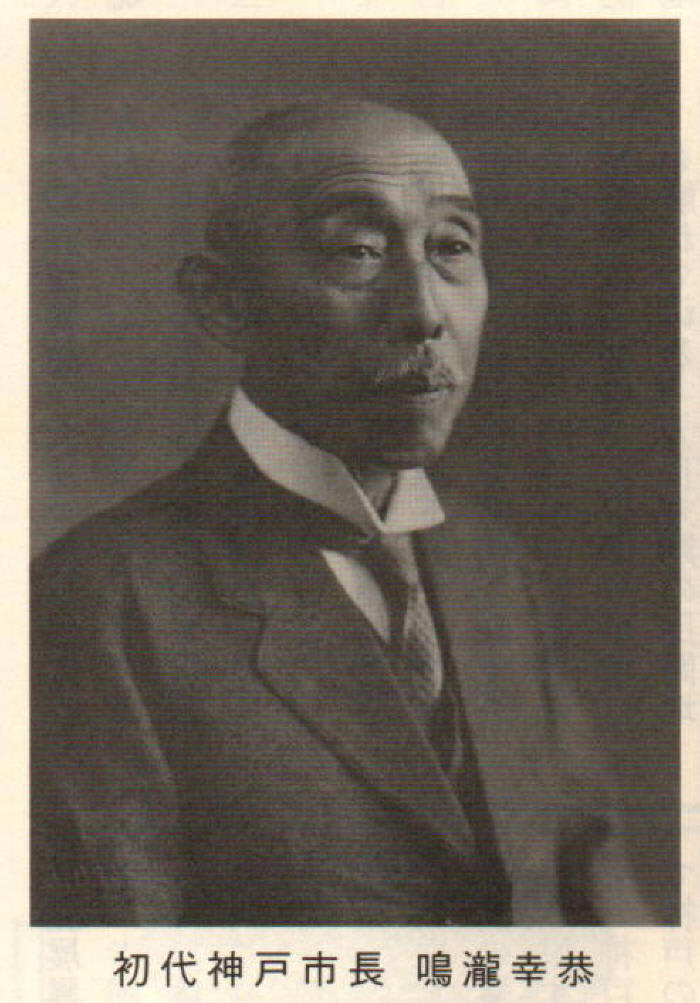

「鳴瀧幸恭(ゆききよ)」について肖像写真と布引水源五本松堰堤の写真とともに業績が紹介

されていました。

これに刺激されて、水道市長と呼ばれた神戸市初代市長「鳴瀧幸恭(ゆききよ)」について

調べてみました。

上の写真は初代市長の鳴瀧幸恭(1849~1925) で鳴瀧市長の御曾孫より

中央図書館に

寄贈された4枚の内の1枚です。

出典:「KOBEの本棚」第101号(2022年7月20日)

神戸市初代市長 鳴瀧幸恭の略歴

鳴瀧幸恭(なるたき ゆききよ)神戸市初代市長について

Wikipedia より解説を引用紹介します。

一部加筆

鳴瀧幸恭 鳴瀧 幸恭(なるたき ゆききよ、1849年-1925年)は、日本の政治家。 初代神戸市長(在任:1889年5月21日 - 1901年5月20日)。 市営の上水道事業実現に取り組み、「水道市長」と呼ばれた。 京都府出身。 1849年(嘉永2年)、京都に生まれる。 生家は寺侍であった。戊辰戦争に参加したといわれている。

東京帝国大学卒業後、1873年から兵庫県で小学校教員、県警視課職員、検事補(1881年(明治14年))などを務める。 その後兵庫県知事内海忠勝の下で庶務課長として頭角を現した鳴瀧は内海の懐刀と呼ばれるようになり、神戸区長に任命された。 この時内海からは市制施行への準備を指示されており、市制施行後の1889年(明治22年)5月にそのまま神戸市初代市長に就任した。 市長就任当時、神戸市は急速な都市化への対応を迫られており、とりわけ飲料水確保のため上水道の建設が課題として持ち上がっていた。 神戸では1877年(明治10年)以降、度々コレラが発生していたが、そのことと飲料水の確保を井戸水に頼っていたこととの関連が指摘され続けていた。 兵庫県は市制施行前の1887年(明治20年)にヘンリー・S・パーマー(横浜で水道工事を計画・指揮)に上水道建設を打診して以降上水道建設に向けて動いていたが、財政難を抱える神戸区(神戸市)にとって数十万円にのぼる工事費がネックとなった。 1889年(明治22年)の市会で水道事業は市営とし当面は調査するという結論が出ると、鳴瀧は市会議員への説明を重ね、1893年(明治26年)7月の市会でようやく関連条例案を成立させた。 工事の起工式が行われたのはさらに4年後の1897年(明治30年)5月で、1900年(明治33年)に市内への給水が開始された。 当初115万円であった予算額は392万円に膨れ上がり、鳴瀧は市会で厳しい追及を受けた。 鳴瀧は「水道市長」と呼ばれ、烏原堰堤取水口に功労者として名前が刻まれている。 1901年(明治34年)5月20日をもって市長を退任した後は、神戸銀行、兵庫県農工銀行、神戸信託の頭取を務めた。 1902年(明治35年)、須磨浦尋常小学校創立に加わった。 1925年(大正14年)死去。

明治22年(1889)に神戸市長に就任以降12年間の任期の間、市会、財界、市民の声をよく聞き

水道事業の他、学舎の建造や道路の開削など多くの事業を行った。

鳴滝市長の略歴を紹介したYoutube動画がありましたのでGooで共有させていただきました。

鳴瀧幸恭 VIDEO

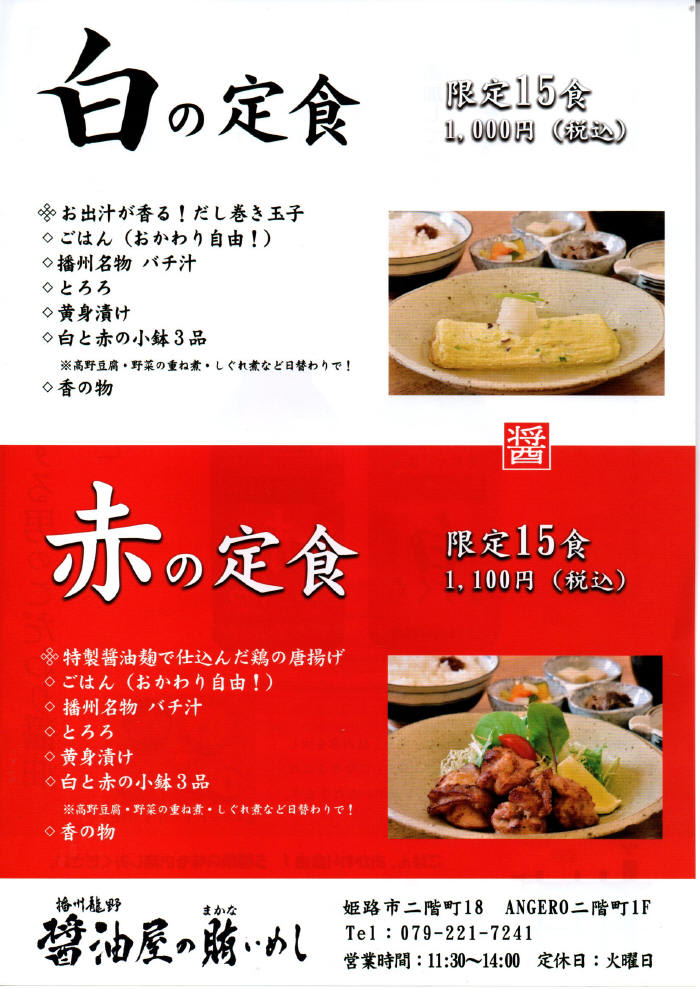

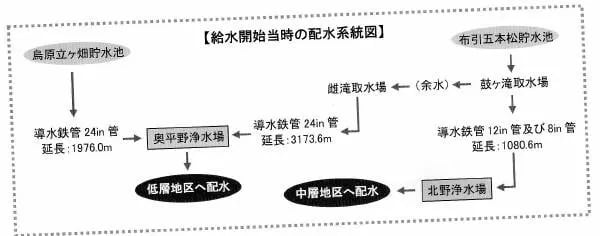

給水開始当時の配水系統図

「神戸港で給水した水は赤道を越えても腐らないー世界一の名水だー」こう言って

この神戸ウォーターは1940年代前半まえ神戸港に立ち寄った外国船に供給

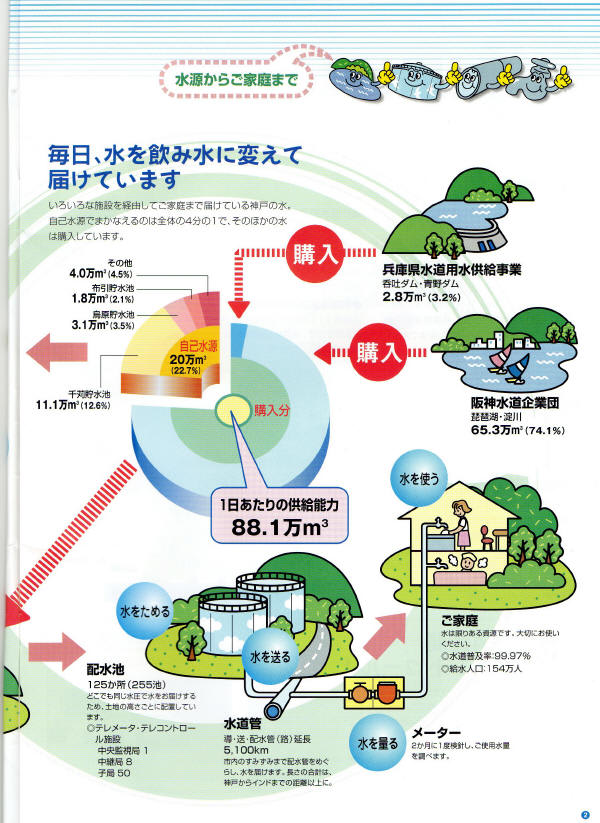

現在の神戸市水道

神戸の水道は明治33年(1900)に近代水道として全国で7番目に給水が

なお、上水道で一番古いものは赤穂用水である。

これからは現在の神戸市水道 に関する記述です。

上の図は神戸市水道局が作成したリーフレットからのもので神戸の水道の基本情報が

上の図は同じく神戸市水道局が作成したリーフレットからのもので神戸市の水がどのように

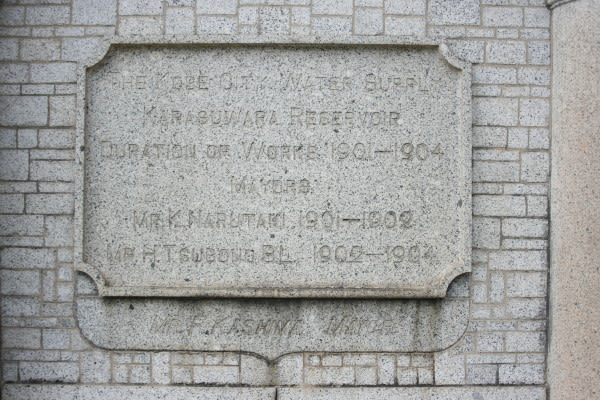

烏原立ケ畑貯水池の概要と鳴瀧市長の銘板

烏原池貯水池は、明治10年(1877)に神戸市にコレラが流行した時に、着工:明治34年(1901)6月

上の写真は烏原堰堤の取水口上屋の建物の外観。(ここに後述の銘板があります)

銘板をそのまま記載します。

詳細は下記ブログで纏めています。

布引ダムの概要

布引ダムの基本情報 明治33年(1900)に完成した日本最古の重力式コンクリートダム

布引ダムに関連する歴史年表

上の写真は堰堤の全景。

撮影:2012年6月4日

明治33年の給水当時は布引貯水池より低層地域への供給は奥平野浄水場から中層地域への供給は