5月10日蓬莱山(三百名山)へ登る、天候は

登山日和だ

登山日和だ

ビュッヒェで標高差1000mのピストンに備えます

京都駅~( 湖西線)志賀駅へ

湖西線)志賀駅へ

8:45 志賀駅から民家の間を抜け「樹下 神社」へ

神社」へ

ウマノアシガタ

この先「湖西道路」をくぐれば登山道

イワウツギ

トウバナ:シソ科

9:10 キタダカ道 (打見山)と金毘羅道

(打見山)と金毘羅道 (蓬莱山)分岐

(蓬莱山)分岐

杉林を行きます、間伐された枝が靴に 引っかかる

引っかかる

ナツトウダイ

ナツトウダイ

石堤前の 地蔵さん

地蔵さん

ヤマツツジ

ヤマツツジ

傾斜も急に、岩もゴロゴロ、タフな上りが 続きます

続きます

ミヤマカタバミと

シマ が道を

が道を

横切りました

横切りました

10:10 「 天狗杉」

天狗杉」 到着、休憩

到着、休憩 ・

・ ・・

・・

この先オオイワ カガミの群生地に(杉の倒木帯でもあります)

カガミの群生地に(杉の倒木帯でもあります)

ミツバツツジと

足元は花崗岩砂礫に変わります

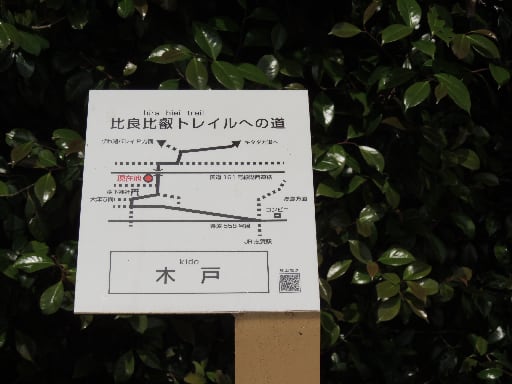

10:50 「クロトノハゲ」オブジェ(木戸峠分岐)

黒砥の禿?ピカピカに仕上げされた黒砥石(花崗岩製)の意味でしょうか?

”びわ湖バレーロープウェイ山頂駅”が 視

視 界

界 に入りました

に入りました

天命水

ケキツネノボタン

11:20 打見山

「ウッディ達」と琵琶湖を俯瞰しました

琵琶湖(右上は瀬田の唐橋)

蓬莱山です。

打見山と蓬莱山頂部は「びわ湖バレイ」冬はスキー場、夏は展望地に

(ちなみに夏季リフトは無料 とか話を聞きました)

とか話を聞きました)

11:50・12:10 蓬莱山:1174m(三百名山)

滋賀県大津市、JR湖西線蓬莱駅の北西4km、*比良山系南主稜の主峰。

比良山地:滋賀県と京都府にまたがる。北東~北西に連なる、主峰は武奈ケ岳:1214m

打見山

打見山

12:10 下山開始、湖西線蓬莱駅へ降りる尾根です

笹原の丘陵地帯、鞍部が小女郎池 分岐or

分岐or 下降点です

下降点です

直進すれば権現山:996mを経てアラキ峠(土・日

直進すれば権現山:996mを経てアラキ峠(土・日 あり)へ降りる登山道です

あり)へ降りる登山道です

小女郎池へ寄りました(

小女郎池へ寄りました( 何もなし)

何もなし)

12:35 下山口

左へ

左へ

崩壊気味の急登、足元に神経を集中して

崩壊気味の急登、足元に神経を集中して

慎重に降りました

慎重に降りました

沢沿いの道、踏 跡はありますが

跡はありますが 荒れています

荒れています

放置されたM B、ここまで

B、ここまで 登って来たのか?

登って来たのか? 降りてきたのか?

降りてきたのか?

沢を渡ります(

沢を渡ります( 度?だったかな)

度?だったかな)

ニリンソウ

ニリンソウ

ヨゴレネコノメ

ヨゴレネコノメ

13:30 「 薬師の滝」道が不明で

薬師の滝」道が不明で 近ずけなかった

近ずけなかった

13:35  林道と登山道(八屋戸経由)分岐、何れも蓬莱駅へ

林道と登山道(八屋戸経由)分岐、何れも蓬莱駅へ

視界のある林道、 琵琶湖です

琵琶湖です

湖西道路渡り・・・・・

光明寺通過

琵琶湖が目線のレベルに

琵琶湖が目線のレベルに

田植えは 終わってます。

終わってます。

14:10 蓬莱駅着、怪我もなく無事降りてきました。

*

行程:標高差1073m、12,3km、6,5時間

8:00 京都駅(湖西線) =8:45 志賀駅 ⇒9:10 登山口

⇒10:10 天狗杉 ⇒10:50 クロトノハゲ(木戸峠分岐)

⇒11:20 打見山 ⇒11:50・12:10 蓬莱山・昼食 ⇒12:30 小女郎池

⇒12:35(薬師の滝)下山道 ⇒13:30 薬師の滝 ⇒14:10 蓬莱駅

日本三百名山 蓬莱山33 完登

**

>> 空海 15

インドに起こった密教グループ、彼らは釈迦の仏教とは違い

精神が死に向って衰弱しがちな「解脱」の道を選ばなかった。

釈迦とは逆の道を選んだ。現世を肯定した

「解脱といっても、人間も虫も草も生命ある限り生きざるを得ないのではないか」

開き直った所から出発した。

彼らは自然の福徳に驚歎讃仰する立場をとり、自然に対して驚歎讃仰した。

生命を肯定する以上、人間は自然から福徳や知恵という利益を受けねばならない。

「虚空菩薩」という自然の本質は、それへ修法者が参入してゆきたいと請い願い、

かつ参入する方法を行ずるとき、その修法者に惜しみなく利益を与えてくれると

いうのである。

里湯」帰りに寄りました

里湯」帰りに寄りました

野菊と

野菊と

オニシバリ:ジンチョウゲ科、別名:夏坊主(なつぼうず)

オニシバリ:ジンチョウゲ科、別名:夏坊主(なつぼうず)

箱根の山々

箱根の山々

トレランが多い

トレランが多い

大山(ピークへは

大山(ピークへは 行きません)

行きません)

富士山

富士山

木花之佐久夜毘売(このはなさくやひめ)」と、

木花之佐久夜毘売(このはなさくやひめ)」と、 両参り」として大山も参拝したという。

両参り」として大山も参拝したという。 不動堂(現・阿夫利神社下社)、

不動堂(現・阿夫利神社下社)、 石尊大権現(現・阿夫利神社本社)

石尊大権現(現・阿夫利神社本社)

不動像 ⇒10:55 不動越(林道と交差)ここまでは登山道

不動像 ⇒10:55 不動越(林道と交差)ここまでは登山道

分岐)

分岐)

メイン)

メイン)

昼か?三つあるベンチも空いてないし、Goo

昼か?三つあるベンチも空いてないし、Goo

甲斐方面から、

甲斐方面から、

制」と刻まれている。

制」と刻まれている。

垂れて

垂れて

アセビの道、左側には樹林越しに

アセビの道、左側には樹林越しに

落葉樹林

落葉樹林

12:20 大沢山:1482m

12:20 大沢山:1482m

ムシカリ峠、ログハウスの東京都避難

ムシカリ峠、ログハウスの東京都避難 小屋

小屋

遊歩道」を降ります

遊歩道」を降ります

納得だ)

納得だ)

塩

塩

取れなかった)

取れなかった)

雨が落ちていました

雨が落ちていました

コマクサ

コマクサ の群生

の群生

秋の装いです

秋の装いです

ヘロヘロの状況で見上げた場所です

ヘロヘロの状況で見上げた場所です

雪渓へ

雪渓へ

滑らないように

滑らないように 踏ん張れない・・・・・。

踏ん張れない・・・・・。

周年だそうです

周年だそうです

不安定、外は雨が降ったりやんだり、

不安定、外は雨が降ったりやんだり、

故加藤文太郎氏

故加藤文太郎氏 「不出世の登山家だ。日本の登山家を山に例えたとすれば富士山に相当するのが

「不出世の登山家だ。日本の登山家を山に例えたとすれば富士山に相当するのが 踏入る。

踏入る。

幸せそうに ↑ ↓

幸せそうに ↑ ↓

KTD

KTD

あればもっと楽しめたけど・・・・・。

あればもっと楽しめたけど・・・・・。

小雨が降ってます(まだ暗~~~い)

小雨が降ってます(まだ暗~~~い)

激しい、そろそろ

激しい、そろそろ 更新でしょうか?

更新でしょうか?

大江町に

大江町に

ツキノワグマもいます。

ツキノワグマもいます。

響きの森)登山口戻ってきました

響きの森)登山口戻ってきました