紅葉紀行(2)待賢門院璋子――歴史

私が訪れたときには、駐車場にも、またそこから拝観受付所に通じるあたりにも人影はなかった。紅葉は目に付いたが、その色つきからまだ絶頂を迎えていないことはすぐにわかった。

拝観受付所で呼び鈴を押すと、ご住職とおぼしき袈裟姿の男性が奥の方から出てきた。拝観料と引き換えにパンフレットを受け取る。東の御堂の方に向かって歩きはじめて間もなく、後ろから二人連れの女性の歩いてくるのがわかった。私はその時お寺の中をゆっくりと見回りたかったし、またカメラにも記録しておきたかったので、彼女たちに先に行き過ぎてもらうことにした。それで御堂の間の道に入り、脇に咲いていたこれまで見たこともないような大きな鶏頭の花や、黄色い実をつけた千両などを眺めていた。

仏殿は修理中のために拝観できなかった。待賢門院璋子たちによっても多くの仏画、仏像などが寄進されたのだろうが、来年四月まで見ることができない。落ち着いた桜の季節の頃にふたたび訪れてもよいと思う。

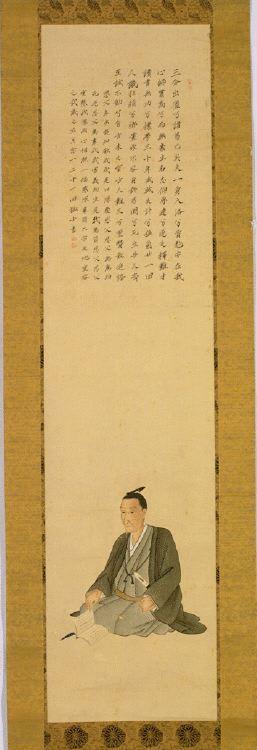

藤原冬嗣を祖とする藤原北家の公実の女として待賢門院璋子は1101(康和三)年に典侍藤原光子を母に生まれている。七歳の頃に父と死に別れ、白河天皇の猶子となった。このことが藤原璋子の生涯を決定づけることになった。

藤原氏の摂関政治の全盛を誇った藤原道長の没した1028(万寿4)年からこの頃すでに八〇余年を経過している。藤原氏が外戚となり摂政関白の地位によって実権を握る政治は続いていたが、白河天皇には藤原氏とは姻戚関係はさほど深くはなかった。

白河天皇の治世については、平家物語のなかでも「みずからの意のごとくにならないものは、賀茂川の水と、双六の賽と山法師のみである」と語られている。歴史的にも白河天皇は院政をほしいままにしたことでも知られている。白河天皇の後を嗣いだ堀河天皇が若くして亡くなられて、孫の鳥羽天皇がわずか五歳で即位する。このとき白河天皇は法皇として幼い新天皇を後見し、藤原氏の外戚を排除してみずから親政を執り行うことになる。

鳥羽天皇もその誕生と同時に母である藤原苡子を失ったために、鳥羽天皇もまた祖父白河天皇に引き取られ養われていた。だから時を経てほとんど運命的に璋子は入内し、そして鳥羽天皇の中宮となった。もともと璋子も鳥羽天皇も白河法皇の猶子どうしである。二人は白河法皇の寵妃、祇園女御に養われていた。しかも鳥羽天皇の母である藤原苡子はまた璋子の父である藤原公能の姪でもあった。

歌人の西行法師は出家前にはこの鳥羽天皇に北面の武士として仕え、藤原璋子の兄である藤原実能の家人であった。だから藤原璋子は西行と関わりが深かったはずである。

仏殿が工事中であったので拝殿することもできず、藤原璋子の事跡を偲ぶことのできるものは境内に見あたりそうもなかった。ただ、いかにも嵯峨野にある寺らしく、御堂の傍らに色とりどりの嵯峨菊が鉢に植えられて並べられていた。

西行が法金剛院を訪れたときに、いつどの場所で待賢門院を懐かしんだ和歌を詠んだのかはわからない。しかし、出家して間もなく西行は嵯峨野に庵をもって隠棲していたし、嵯峨野から内裏までの途上にあるこの双ヶ丘の地に仁和寺や法金剛院は位置しているから、西行も折に触れて立ち寄ることもあっただろう。

鳥羽天皇の譲位にともなって璋子は待賢門院の院号を賜る。この待賢門院に生まれた皇子顕仁親王(崇徳天皇)が鳥羽天皇の皇子ではなく祖父の白河天皇の落胤であるという噂は昔からよく知られていたらしい。それは歴史的な文書である古事談などにも記録され、また鳥羽天皇が崇徳天皇について「叔父子」であると語ったことなどが伝えられていることによるらしい。

また、それらを根拠にされたのだろうと思われるが、現代において待賢門院璋子の生涯を詳細に考証された角田文衛氏などは、女性の月事なども手がかりに古事談の記述を事実として立証されようとしている(『待賢門院璋子の生涯』朝日選書)。しかし、果たしてそれは真実であっただろうか。

ただ、若い日の待賢門院璋子がかなり放埒であったことは確かであったようである。しかし、この時代の人々を現代人の倫理意識によって批判しても真実を洞察することにはかならずしもならないと思う。ただ、この藤原璋子が養父である白河法皇の深い愛情を受けて育ったことはまちがいはなく、またその影響を受けたことによるのか、自身も仏教に深く帰依されたことは明らかだ。この法金剛院の建立に尽くされたことや、また、たびかさなる熊野参詣などによっても、待賢門院の信仰と立場が推測されうる。

もともと平安期のはじめに清原夏野が建てた山荘のあとに文徳天皇が天安寺を建立し、そのあとに待賢門院によって再建されたのがこの法金剛院であるといわれる。白河法皇や鳥羽上皇に寵愛されて待賢門院璋子は栄華を誇った。その歴史的な事跡として今も残されているのがこの法金剛院である。

そして彼女が熱心に行った寺院建築や熊野参詣が当時の荘園制度の発達と、そのうえに立った経済基盤の上にあったことは明らかで、院政によって強大な権力を保持しえた白河法皇の時代の背景には、すでに藤原道長の摂関政治の全盛期は過ぎ、その力が弱まっていたこともあった。

また荘園の発達は法皇やその庇護を受けた寺社に大きな富をもたらす一方、その権益を実力で保証する武家が、公家や貴族に代わって台頭して来ており、世相にはすでに末世的な時代の転換期を予感させるものがあった。

待賢門院璋子はこうした時代に生きた女性で、彼女自身は生前にその悲劇を目撃する不幸は免れたものの、その没後十数年にして皇子である崇徳天皇は反乱の廉で(保元の乱)讃岐に流されることになる。そうした時代の不安は晩年の璋子にも忍び寄っており、それがいっそう深く彼女を仏教に帰依させることになったにちがいない。

京の町ではすでに璋子の時代にも多くの邸宅が放火によって焼失することも少なくなかった。その後さらに時代をさかのぼる応仁の乱など、度重なる戦火によっても、内裏の邸宅など京都の多くの市中が灰燼に帰している。この法金剛院も待賢門院が建立した当時とは大きく姿を変えているともいわれる。さらに近代現代の都市の発達で、この法金剛院も敷地の多くは切り取られ失って、待賢門院往時の壮大な光景は失われている。

shuzo ati @soratine

shuzo ati @soratine

潮匡人 @ushiomasato

潮匡人 @ushiomasato ドイツ語メール例文集 @dt_reibunshu

ドイツ語メール例文集 @dt_reibunshu ダイヤモンド・オンライン @dol_editors

ダイヤモンド・オンライン @dol_editors