YOUTUBE と歴史資料

歴史に興味と関心のある者にとって、インターネット上に、とくにYOUTUBEなどに映像をともなった様々な歴史的資料ともいえるものが豊富に提供されつつあるのはうれしい。

歴史とは何か。この根本的な問いは常に問われ、確認される必要がある。しかし、さしあたってここでは歴史とは、現在を生きる個人が、自らが置かれ含まれる特定の国家、民族の現在と過去の流転と変化その発展を、環境として客観的対象として認識し把握する行為である。ただ、そこで認識される歴史的な真実とは何か。

これは哲学上の認識論にもかかわる問題であるが、基本的にここで確認しておくべきは、有限な存在である個人には有限な認識しかできない、ということであ る。「個人」として認識するのは現象であって、本質でも、ましてや概念ではあり得ない。それは全ての個人が持つ「限界」でもある。歴史研究とは、そうした 個人の有限性を克服して、普遍的な認識を得ることである。

人間は文化的存在であるから、彼は特殊的に規定された自らの文化において環境を認識する。特定の言語、特定の歴史認識という枠組みにおいて、すなわち、何らかの特定の価値観をもって対象を、環境を、歴史的事象を認識し把握する。

個人がどのような偶然と必然の経路をへてそうした特定の価値観をもつに至るかは、今ここでは問わない。同じ一つの歴史的事象についても、その認識と把握は、個人の価値評価はそれぞれに異なる、という基本的事実を確認しておけば足りる。ただ、その異なる価値評価は、それぞれに真理の「一面性」を現すものでありうる。

それは、全ての現象はそれなりの根拠と必然性を背景として存在している、ということである。しかし、単なる現象の集積を歴史とは言わない。「現実的なものは理性的であり、理性的なものは現実的である」と言われているように、事象の中に「理性的なもの」を認識し把握することが歴史の事柄である。

世界の事象、事物は、言うまでもなく「私」という観点から全てを眺め、認識し、把握する。しかし、この「私」という存在は、天から降って来たのでもなければ、地から湧き出たものではない。歴史という媒介を経て、今、ここに「存在」している。「私」という存在は、時間と空間によって規定された存在である。つまり、全ての「私」は歴史的存在であり、全ての個人がそうであるように、時代と民族の子であり、この規定から逃れうる「私」個人は存在しない。

私たちが、歴史を探究し認識するのも、全ての個人が歴史的に規定された存在であり、それゆえに、個人が「私」として自己を知ろうとするとき、その個人の置かれている時代と民族の歴史を知ることなくしては、「自分自身を知る」ことができないからである。そして、個人としての人間はすべて、彼の「過去」と「現在」を知ることなくして、すなわち、彼の歴史を知ることなくして、理性的存在である人間は「未来」を生きることができないのである。

人間は歴史的存在であるように、また、政治的動物でもある。全ての個人は政治的に規定された存在でもある。どのように政治的に規定されているかを知ることは、その歴史を認識することでもある。

とくに、現在の私たち全ての個人の生きる場所は、国家、民族としてであり、時代としては、二〇世紀の後半以降である。そして、とくに私たちを決定的に規定している歴史的事件としては、第二次世界大戦が、とくに大東亜戦争(太平洋戦争)が存在する。この事実とその思想的な哲学的な背景を認識し理解することなくして「私」自身を客観的に知ることができない。

確かに、私たち個人は全て、何らかの意味では「歴史教育」を受け、また、どれだけ自覚的か、客観的であるかはとにかく、いずれにしても特定の何らかの「歴史観」をもって生きている。その基本的な要素は、学校教育から得たものであるとしても、それ自体何らかの政治的に規定されたものである。

ただ、そうした段階にとどまる歴史観は決して反省されたものではなく、また自由で主体的な歴史観ではないということである。いわば、それは子供の「歴史観」であり、主体的な自覚された、客観的な大人の歴史観ではない。それはまだ親離れしない子供が、両親の価値観をその真偽を疑いもせずに受け継いでいるようなもので、自己と両親とを疑い、反抗期をへて反省した、新たに主体的に形成しなおした価値観ではない。学校で教育されたままの歴史観とはそうしたものである。

とくに現在に支配的な歴史観は、大東亜戦争(太平洋戦争)の敗北という日本歴史においても未曾有の歴史的事件の直後に、とくにGHQの占領統治下に制定された日本国憲法下に規定された教育環境の中で形成され教育されたものであるということ、その歴史教育そのものの政治的環境を反省することなくして、主体的な自由な歴史観の形成はあり得ない。

インターネット環境の普及と充実によって得られる様々な歴史的資料は、その点において、とくに特定の政治的環境のなかで教育された戦後世代が―――もちろん、人間が政治的動物である以上、戦前世代と同様に、全ての世代が、何らかの特定の政治的な歴史的な環境の中で教育され生育してゆくのだけれども、――――とくに政治的にも限定された学校における歴史教育の限界を超えて、自らの世代の自画像を明確に全面的に客観的に知る上でも、さらに主体的な歴史観をみずから確立して行く上でも、YOUTUBEなどに提供されつつある充実した歴史的映像は、とくにその意義は大きいといえる。

ブログ管理人の基本的な歴史認識

歴史のパースペクティブ ―――20世紀のインディアン

日本族インディアン国酋長の感謝と詫び状―――歴史のカリカチュア

生き残り日本兵の顔つきと日本サッカー陣

その他

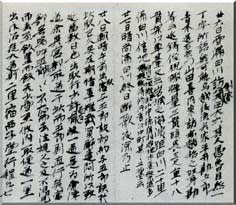

南京大虐殺証拠写真を検証する. 2007年9月29日- YouTube http://goo.gl/2ZbwV

知ってはいけない日帝時代の真実:学校では教えられない日帝時代の実像 【알아서는 안 되는 일제시대의 진실 】http://yeoksa.blog.fc2.com/page-0.html

shuzo ati @soratine

shuzo ati @soratine スイス政府『民間防衛』 非公式bot @minkan_bouei

スイス政府『民間防衛』 非公式bot @minkan_bouei

Koichi Wakata @Astro_Wakata

Koichi Wakata @Astro_Wakata

shuzo ati @soratine

shuzo ati @soratine shuzo ati @soratine

shuzo ati @soratine