歩くのが辛い。

当然、自転車もカヌーも医者から止められた。

従って、ブログの新ネタを拾えない。

撮り溜めしたネタを使って暫くお茶を濁す事になる。

では、3回目の銭湯巡りを。

<19.猿江1丁目「亀の湯」>

写真を撮ろうとしたら、おじいさんが自販機で飲み物を買っていた。

買い終わるのを待っていたら、彼はベンチに座って買った缶コーヒーを飲み始めた。

私は次の銭湯を探さなければならないので、失礼してそのまま撮ったが、これはこれで冬を感じさせるいい絵だと思う。

近くに小さな公園がある。

住吉という地名は各地にあるが、「住むに良し」が由来と聞いた事がある。

<20.森下4丁目「竹の湯」>

森下5丁目の交差点に看板があったので直ぐ分った。

ここもマンションの1階にある。

<21.常盤2丁目「常盤湯」>

この店はちょっと感動した。

広い敷地に大きな瓦屋根と高い煙突が、存在感たっぷりである。

私がイメージする「THE銭湯」はこれ!

まだ午前中なのに、開店を待っている人が居た。

この文化はいつまでも日本に残って欲しい。

すぐ近くに酒屋があった。

この雰囲気好い。

銭湯同様、酒屋も増える事は無いと思う。

そして、どちらも都心にはもう無い。

下町の文化だ。

近くには深川神明宮がある。

江戸開幕時に徳川家康が大阪から連れてきた人々が造った街の総鎮守である。

近所には伊東深水が住んでいた。

鳥居の右手に彼の紹介板がある。

鳥居の向こうはすっかり紅葉していた。

<22.亀戸3丁目「天神湯」>

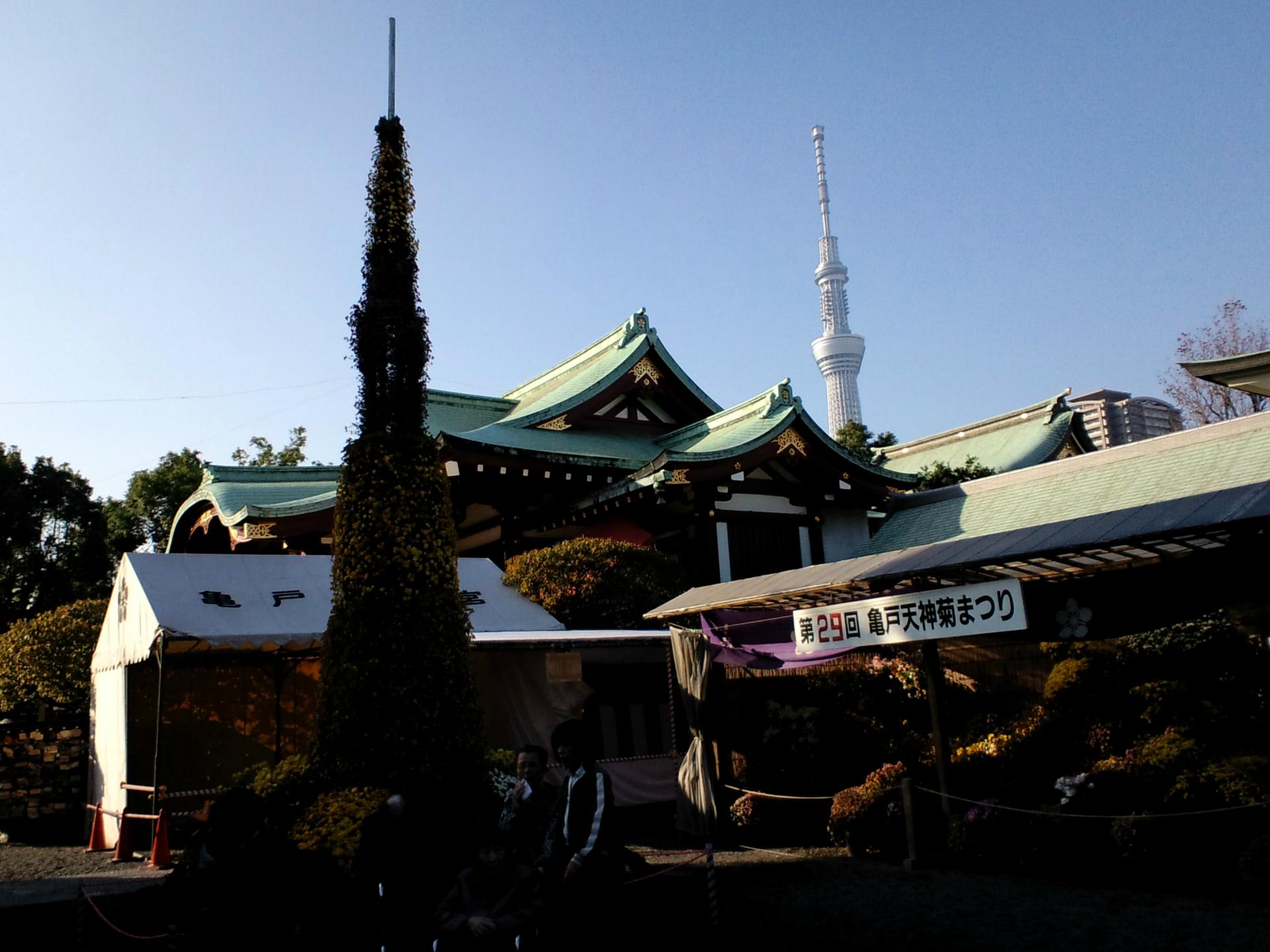

屋根の向こうにスカイツリーが見える。

この辺りで「天神」と言えば、当然亀戸天神である。

今や、菊まつりの真最中である。

スカイツリー開業以来ツリーの菊人形を作っているが、年々似なくなっている。

地元のセンスが問われる。

先行き不安に思っている。

<23.亀戸5丁目「隆乃湯>

今回の探索行で多くあった見つけ難いタイプで、マンションの1階にあった。

ただ、この亀五中央通商店街は非常によく通る道であり、その存在に違和感があるこの銭湯は随分前から気になっていた。

前面の通りは、多くの寂れゆく商店街と違って、活気のある街である。

商店街の終点には東部亀戸線の踏切があって、下町雰囲気満載の、とても好きな街である。

5月には大量の鯉のぼりが商店街の中空を泳ぐ。

<24.大島2丁目「らかん湯」>

探し当てた時に数人の人が開店待ちで並んでいた。

写真を躊躇していたら開店して、慌ててシャッターを切った。

午後2時半開店である。

この銭湯は「大島銀座通り商店街」にある。

商店街とは言え、ご覧のとおり人通りが無い。

商店街の向こうにJR貨物線の鉄橋が見える。

下町らしく寂れた、好きな商店街ではある。

<25.大島1丁目「第二久の湯」>

同じく大島にある。

この辺りはマンションの谷間にある古い町で、銭湯の需要が多いのだろう。

直ぐ南側を流れる小名木川の南岸に「石田波郷生誕100年記念碑」が2、3年前に建てられた。

彼は愛媛県生まれの俳人で深川に住んだ。

毎日新聞のコラムを書きながら、小名木川界隈の写真と俳句を多く残している。

砂町文化センターに彼の業績を紹介するコーナーがある。

ずっと前から紹介したいと思っている人物だ。

いつかの機会に改めて取り上げたい。

<26.大島7丁目「竹の湯」>

とても繁盛している「サンロード中の橋商店街」にある。

ここもよく走る道でありながら、その存在を知らなくてちょっと探した。

<27.大島7丁目「春の湯」>

同じく大島7丁目にあって、立派な構えの銭湯である。

見るからに、ゆったりと入浴できそう。

近隣は、古い民家と団地と駄菓子屋がある、私の好きな街並みである。

この銭湯に入ってみたいと思う。

近くに東大島神社がある。

戦争で焼失した数か所の神社を統合して建設されたと聞く。

新しさは感じられない。

戦争が遠くなったと実感する。

<28.亀戸6丁目「富山湯」>

全店を巡ったと思って編集を始めたら、27湯しかない。

念の為に番号を振っておいて良かった。

「よっこらしょ」とママチャリを引っ張り出して探しに行く。

すぐに見付けた。

店名が見当たらないが、お風呂屋さんだと一目で分かる。

1軒だけ撮影しての帰り道。

昨日も走った仙台堀川公園の桜がすっかり紅葉している。

以上で、思い立って始めた銭湯の探索行が終了です。

ママチャリ号、お疲れ様。