千住の「宿場町通り商店街」の看板に触発されてその現場を訪ねます。

「解説」を転写します。

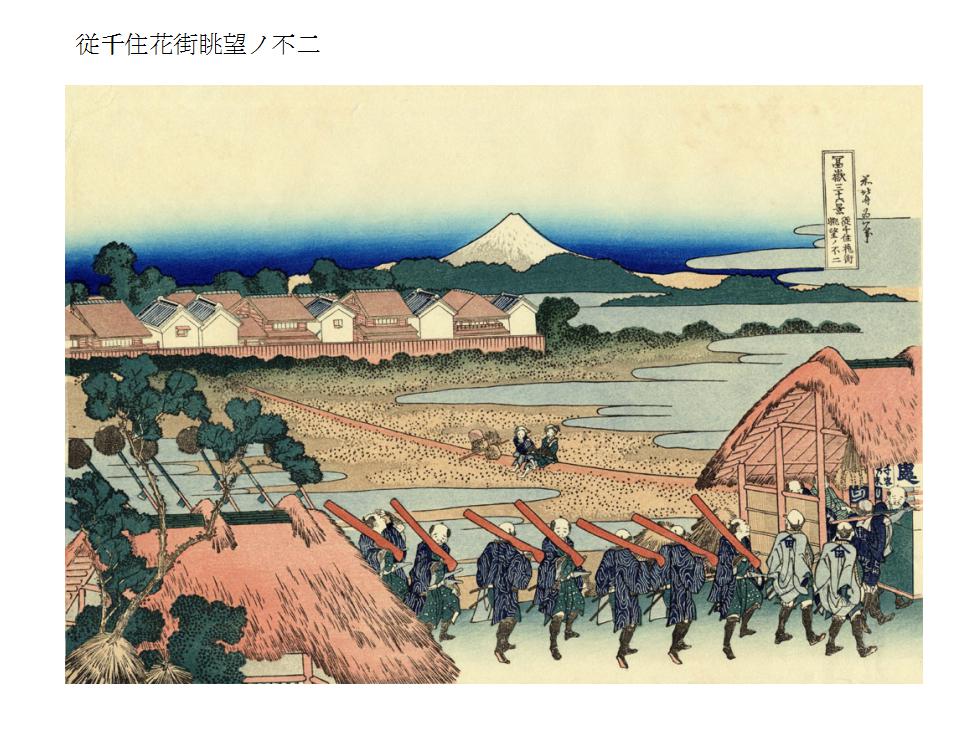

従千住花街眺望の不二

従千住花街眺望ノ不二(せんじゅかがいよりちょうぼうのふじ)

東京都足立区千住宮元町三丁目

----------------------------------------

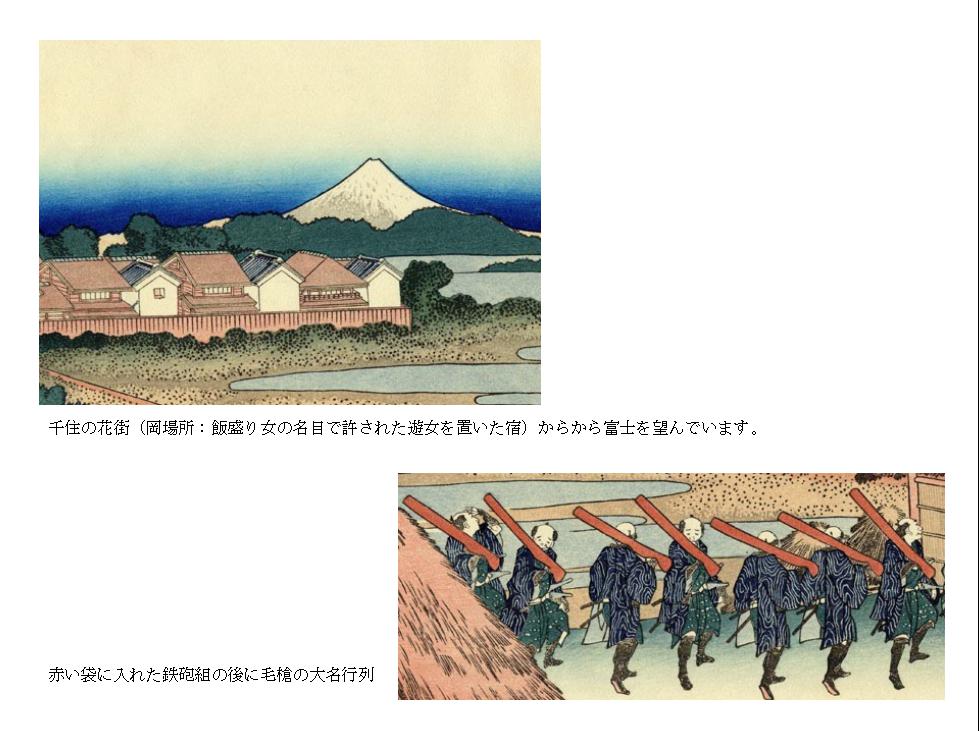

千住の花街(岡場所:飯盛り女の名目で許された遊女を置いた宿)からから富士を望んでいます。

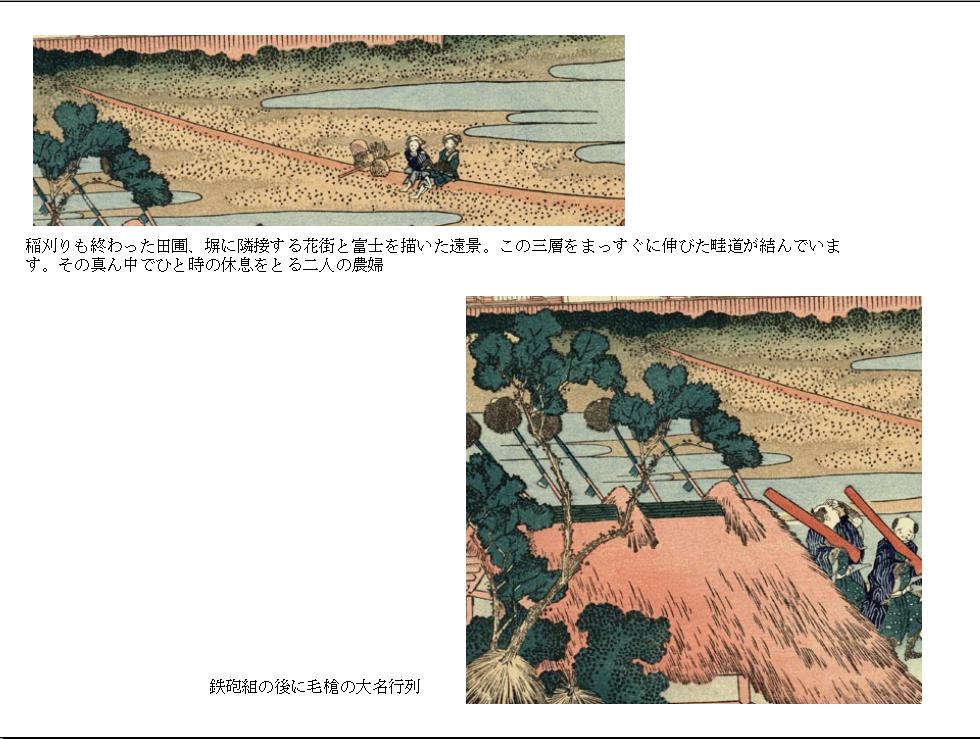

近景に右方向へ進む、赤い袋に入れた鉄砲組の後に毛槍の大名行列描かれています。

真ん中に稲刈りも終わった田圃、画面奥の塀に隣接する花街と富士を描いた遠景。

畦道がこの三つを結んでいます。

畦道の真ん中でひと時の休息をとる二人の農婦が面白そうに行列を眺めています。

富士もすっかり雪で覆われ、初冬の景色となっていま

-------------------------------------------

さて、葛飾北斎画「武州千住」の現場にあった地図を頼りにやって来ました。ここは松尾芭蕉が奥の細道に起った矢立初めの地です。ここから見たの?

ここは「奥の細道」の紹介場所です。

あ、あそこに有りました。

「隅田川関谷の里」の現場にもあった説明板です。

ここから見たの?目の前の隅田川が描かれていません。写実主義の北斎だから、必ず目前の隅田川を描く筈です。

富士山はあちらでしょうか?

もう一度説明板を見ます。よく見ると赤い破線で囲まれた場所があって、描かれた場所が示されています。ここ違うの?なんでここに説明板を置くの?紛らわしい・・・

千住大橋を越えて移動します。

<場所ー1>

前回、上記の後南千住駅の南側の場所を報告しましたが、案内板の場所を再確認して正確な場所を探しました。やって来たのは三ノ輪2丁目に在る明治通りと土手通りの交差点です。説明板の赤い破線で囲われた左上の交差点です。左右が明治通りで、前後のスカイツリーに向かう道路が土手通りです。2つの通りに挟まれた三角形の場所が目的の場所です。ここから探します。

明治通りを東に行きます。南千住の端です。ここから実際の富士山の方向と絵にある富士山の方向を合致させます。この地図でいうと、もっと左です。

この辺りです。富士山はあの方向です。

ここは「泪橋」の交差点です。この向こうの田園風景を北斎は描きました。「泪橋」といえば、旦下段平がこの橋の下にボクシングジムを造りました。劇画「あしたのジョー」の舞台です。北斎が描いた場所の現在はどんな場所になっているでしょうか?

「あしたジョー」の舞台とは通称「山谷」です。日雇い労働者やホームレスと、彼らを支援するキリスト教徒や医療を提供する篤志家医師の街です。

複数の路地からスカイツリーが覗いています。

時々賛美歌の合唱が聞こえます。

ここが山谷のシンボルです。

「山谷労働者福祉会館」兼「日本キリスト教団 日本堤伝導センター」です。

アーケードが無くなって、雨や寒さに堪えられなくて、路上生活者が居なくなった街です。

北斎が描いた田園風景の今です。

<場所ー2>

ここで新たな疑問が生じました。冒頭の「解説」の住所は「東京都足立区千住宮元町三丁目」となっています。「説明板」と「解説」の場所が違うのです。で、宮元町三丁目にやって来ました。三丁目は狭い範囲です。そこには神社が在りました。

前面道路は「新日光街道・国道4号線」です。芭蕉が生きていた時代の「旧日光街道」は、ちょっと東の、冒頭の看板があった宿場町通り商店街です。この界隈は田園だったと思います。

あの方向が富士山の位置ですが、この近くに「花街」が在ったのかは不明です。

探索はここまでですが、初めての神社なので訪問します。

八幡神社です。

拝殿へ行きます。

手水舎です。

お参りします。まあ、簡素な神社です。

「千住七福神」の1社で「毘沙門天」を祀っていました。

説明板を読みます。八幡太郎源義家ゆかりですか!?

冬枯れの境内です。

桜が咲いていました!河津桜でしょうか?

無人の神社です。

折角来たのでここに書かれている「千住神社」へも行ってみます。