九州国立博物館の特別展は、基本的にほぼ毎回観覧。

今回は、石上神宮の七支刀が公開される。

特別展期間の内、2月15日~3月15日だけ実物を拝める。

特別展は、いつも混雑しているから、今回はじっくり観覧するため、平日を狙った。

太宰府入りし、まずは松屋の梅ヶ枝餅。

通常は太宰府天満宮参拝を先にするが、今回はそのまま博物館に。

天満宮から博物館への道、ベビーカーは特別な昇降機で上り下り。

この昇降機、大人1名しか入れないので、夫婦別行動。

エントランスでは、九州各地のひな祭りの紹介があっていた。

臼杵のひなは、なんと紙製。

江戸時代に藩財政立て直しの質素倹約として、ひな人形も紙製に限られたとか・・・

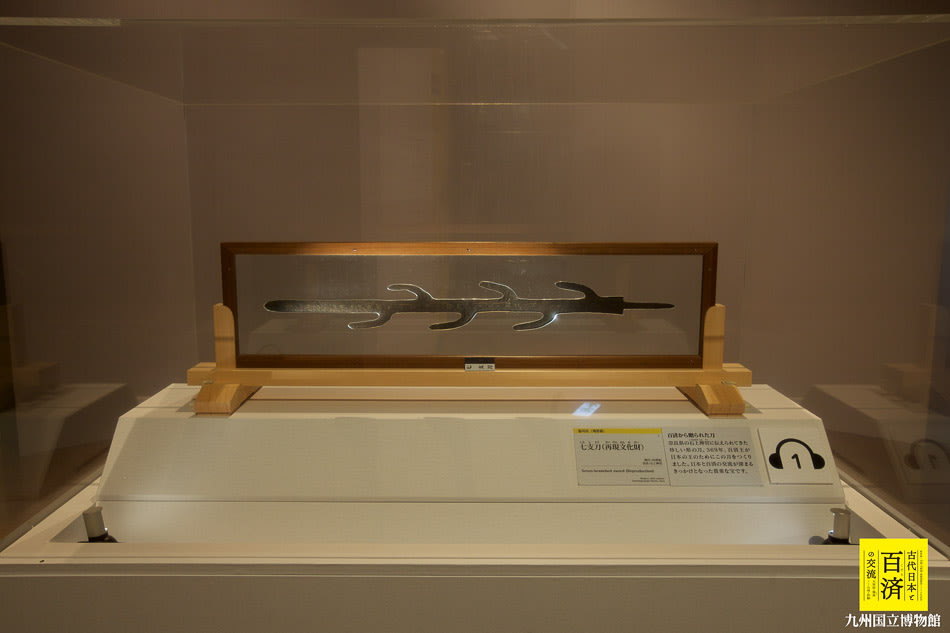

さて、特別展『古代日本と百済の交流』、九州国立博物館様からご提供いただいた写真を紹介。

石上神宮に伝わる七支刀。

購入した図録によると、石上神宮では「六叉鉾(ろくさのほこ)」と呼ばれて伝わってきたものである。

確かに、通常の鉾に、六叉がくっついているような形であり、むしろ六叉鉾の方が妥当な名称のように思われる。

製造されたのが西暦369年、今から1646年もの遠い昔だ。

今日まで失われることなく、代々保管されてきたことに敬意を表したい。

百済の武寧王墓誌石。

日本書紀に、武寧王は佐賀県の加唐島で生まれ、「嶋君」と伝えられている。

加唐島でも伝承が伝わっていたが、1971年に武寧王陵が発見され、このことを裏付けた。

墓誌石に、「百済斯麻王」と刻まれている。

他にも百済系仏像等素晴らしい展示がたくさんあった。

また、「発掘された日本列島2014」の展示もあって、盛りだくさん。

今回はゆっくりと観覧できて、大満足だ。

帰りに、図録2冊と、展示されていた学芸員等が現地調査で使用する「野帳」を購入した。

天満宮楼門は、節分祭を待つ状態に飾られていた。

節分「福うちわ」。

自宅用と事務所用に、2つ求めた。

飛梅も、花が咲いている。

帰り道、暖暮で激辛ラーメン15倍。

思ったよりいけた。

もち吉に併設されている「ハムエッグ鯛焼き」。

最後の一つをゲット!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます