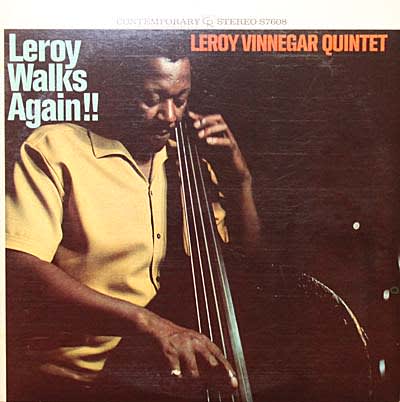

Leroy Walks Again!/Leroy Vinnegar(Contemporary S7608, OJC reissue)

インディアナはMontgomery Brothers, The Candolis, Carl Perkins, Eddie Condon, J.J.Johnson, Big Sid Catlettなど多くのジャズメンを生んだ土地柄ですが、ベースの巨人Leroy Vinnegarも忘れてはならない存在です。多くのレコーディングがLAで行われているので、西海岸出身者のように思われているふしもあるのではと推測されますが、西海岸での活躍は54年以降のことなのです。リロイといえば、少し前に発表された”Leroy Walks!”(S7003)が有名ですが、本日アップのアルバムはその続編となる一枚です。久々にリロイの手堅く豊かな音量のベースを聞いていて、「こりゃ~アップせねば・・・」と言う気になったので、少し書いてみますね。

メンバーがすばらしいです。渋さ爆発!。Leroy Vinnegar(b), Teddy Edwards(ts), Freddy Hill(tp), Victor Feldman(p,vib), Mike Melvoin(p), Roy Ayers(vib), Ron Hefferson, Milt Turner(ds)からのセレクトメンバーです。贔屓のTeddy Edwards(ts), Roy Ayers(vib)の参加がうれしいですね。62年と63年の2つのセッションから構成されています。テディとフロントラインを構成するのはFreddy Hill(tp)で勿論大御所のフレディにかなうようなプレイとは行きませんが大御所フレディの代表作”Down Under”をA-2で取り上げています。ここでの流暢でコントロールの効いたトランペットは聞き物です。また、B-3の”For Carl”, 何度聴いても美しいと感じるジャズワルツの名作であり、リロイ最高のヒット曲と言っても過言ではないでしょう。テーマに聴かれるロイエア-ズのとろけるようなvibが最高です。全編にわたって聴けるテナー然たるテディのサックスとリロイのウォーキングはどこをきっても健在です。さすがとしか言いようがないですね。

所有盤は残念ながらOJC盤です。決して有名盤ではないですがオリジナルは結構見かけない一枚です。