世界遺産 富士山本宮浅間大社

全国に約1,300社ある浅間神社の総本社だけに、外すことのできない場所である

ネットでは駐車場が分かり難いとの書き込みがあったので注意深く走った

狛犬

浅間大社の流鏑馬は、社伝によると建久4年(1193)源頼朝が富士の裾野で巻狩を行った際、流鏑馬を奉納し武運長久・天下太平を祈願したことから始まるとされている

800余年の伝統を持つ神事で、この台座には祭儀の様子が彫刻されている

楼門

本宮社殿は、慶長9年(1604)徳川家康が奉賽のために造営

寛永安政等の大地震で破壊したものもあるが、当時の建物で現存するのは本殿・幣殿・拝殿・楼門

楼門に掲げる扁額「富士山本宮」は聖護院入道盈仁親王の筆で文政2年に制作されたもの

鉾立石

楼門前の石段上にある自然石

明治初年まで行われていた山宮御神幸の際、神鉾を休め奉った所

手水舎

楼門の先にみえるのが拝殿

境内の案内板

参拝者を避けるため拝殿西側を歩く

南極の石

昭和基地に赴いた砕氷船「ふじ」の乗組員が採取し奉納した

火山弾

富士山噴火時に地中の岩漿が溶けて空中に吹き上げられ落下した際に酸化して冷却したもの

富士山「浄砂(きよめずな)」

拝殿

屋根は檜皮葺、外側・内側は丹塗となっている

極彩色は蟇股・虹梁彫刻のみ

祈願絵馬

本殿(重要文化財)

二重の楼閣造で棟高45尺、浅間造りと称しその構造は他に例がない

1階は5間4面葺卸の宝殿造り

2階は間口3間奥行2間の流れ造り

古神札納所

手水鉢

東門から外に出る

社殿の朱色から緑の風景に変化する

富士山からの湧き水で透きとおる美しさだ

水を容器にいれていく参拝者も多い。

天神社

天然記念物 湧玉池

富士山の雪解け水が何層にもなった溶岩の間を通り湧出している。

禊祓所

稲荷神社

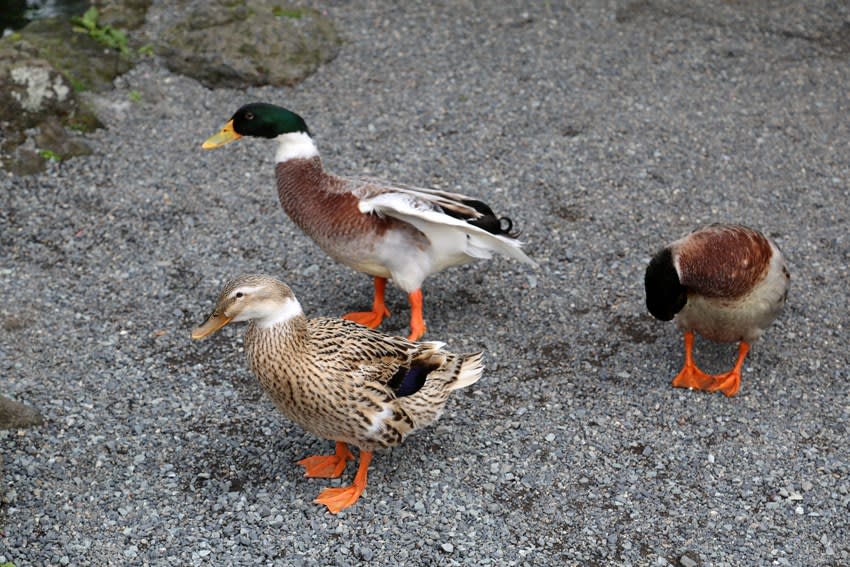

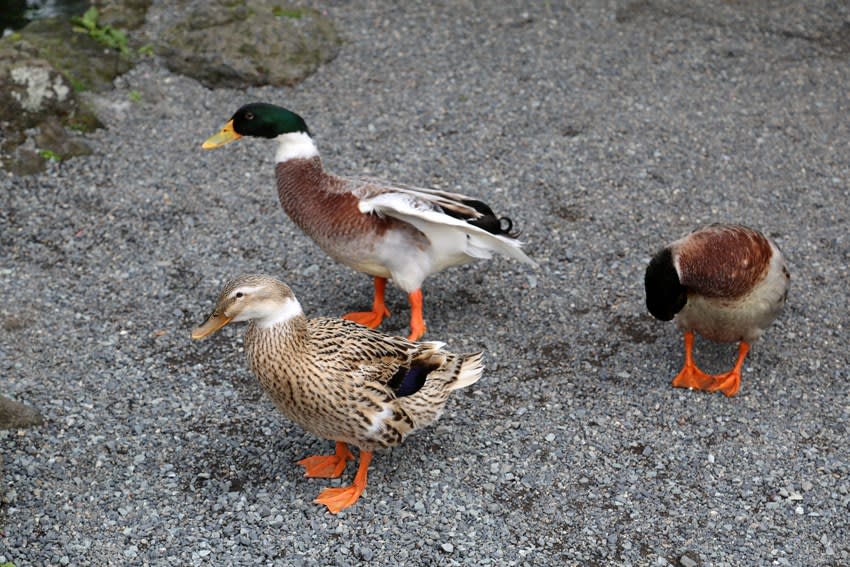

人慣れした鴨にカモンと声を掛けたら

泳ぎ去ってしまった。

厳島神社

御神幸道首標の碑

明治の初めまで行われていた「山宮御神幸」に利用された御神幸道に起点の碑

湧玉池に架かる「神路橋(左)」と「神路枚橋」

東鳥居

手前の「神幸橋」の下を流れる神田川の水も美しい

駿州赤心隊の碑

富士山御霊水 水屋神社

東門横にある「水屋神社」に戻る

奥の建物が神社になる

ここから眺める景色が一番美しく感じる。

参拝者が途切れることのない拝殿を見ながら帰路につく

駐車場に戻ろうとすると何か行事でもあったのか神職が歩いていく

調べてみると、この日に月例祭・大社講家内安全祈願祭が予定されていた

撮影 平成29年5月15日

全国に約1,300社ある浅間神社の総本社だけに、外すことのできない場所である

ネットでは駐車場が分かり難いとの書き込みがあったので注意深く走った

狛犬

浅間大社の流鏑馬は、社伝によると建久4年(1193)源頼朝が富士の裾野で巻狩を行った際、流鏑馬を奉納し武運長久・天下太平を祈願したことから始まるとされている

800余年の伝統を持つ神事で、この台座には祭儀の様子が彫刻されている

楼門

本宮社殿は、慶長9年(1604)徳川家康が奉賽のために造営

寛永安政等の大地震で破壊したものもあるが、当時の建物で現存するのは本殿・幣殿・拝殿・楼門

楼門に掲げる扁額「富士山本宮」は聖護院入道盈仁親王の筆で文政2年に制作されたもの

鉾立石

楼門前の石段上にある自然石

明治初年まで行われていた山宮御神幸の際、神鉾を休め奉った所

手水舎

楼門の先にみえるのが拝殿

境内の案内板

参拝者を避けるため拝殿西側を歩く

南極の石

昭和基地に赴いた砕氷船「ふじ」の乗組員が採取し奉納した

火山弾

富士山噴火時に地中の岩漿が溶けて空中に吹き上げられ落下した際に酸化して冷却したもの

富士山「浄砂(きよめずな)」

拝殿

屋根は檜皮葺、外側・内側は丹塗となっている

極彩色は蟇股・虹梁彫刻のみ

祈願絵馬

本殿(重要文化財)

二重の楼閣造で棟高45尺、浅間造りと称しその構造は他に例がない

1階は5間4面葺卸の宝殿造り

2階は間口3間奥行2間の流れ造り

古神札納所

手水鉢

東門から外に出る

社殿の朱色から緑の風景に変化する

富士山からの湧き水で透きとおる美しさだ

水を容器にいれていく参拝者も多い。

天神社

天然記念物 湧玉池

富士山の雪解け水が何層にもなった溶岩の間を通り湧出している。

禊祓所

稲荷神社

人慣れした鴨にカモンと声を掛けたら

泳ぎ去ってしまった。

厳島神社

御神幸道首標の碑

明治の初めまで行われていた「山宮御神幸」に利用された御神幸道に起点の碑

湧玉池に架かる「神路橋(左)」と「神路枚橋」

東鳥居

手前の「神幸橋」の下を流れる神田川の水も美しい

駿州赤心隊の碑

富士山御霊水 水屋神社

東門横にある「水屋神社」に戻る

奥の建物が神社になる

ここから眺める景色が一番美しく感じる。

参拝者が途切れることのない拝殿を見ながら帰路につく

駐車場に戻ろうとすると何か行事でもあったのか神職が歩いていく

調べてみると、この日に月例祭・大社講家内安全祈願祭が予定されていた

撮影 平成29年5月15日