さぬき市地方は、気圧の谷や湿った空気の影響により概ね曇りで、昼前にかけて雨の降る所があった。気温は25.7度から29.3度、湿度は90%から72%、風は1mから3mの北東の風が少しばかり。明日の28日は、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで、夜遅くには雨が降り、雷を伴う所がある見込みらしい。

で、ご案内の通り、仁尾町の埋め墓を探す旅にようやく出かけることになった。その途中にあった、詫間海軍航空隊跡のモニュメントである。太平洋戦争開戦とともに、航空要員の大量養成を図るために、実用機を用いた実機練習航空隊を急造した。1943年(昭和18年)2月には、横須賀鎮守府と呉鎮守府が統率する3個練習連合航空隊を統括する「連合練習航空総隊」が編制された。この一連の増強計画の中に、呉鎮守府第12連合航空隊所属の水上機実機練習航空隊の一つとして、香川県三豊郡詫間に設置されたのが詫間空である。詫間空では12機の水上偵察機とともに、48機もの練習飛行艇を備え、飛行艇搭乗員の重要な養成施設となった。

その敷地跡は工場群や香川工専詫間キャンパスになっているが、山側には今もこうした設備が残されている。

その先にあるのが、船越地区の両墓制である。手前側の自然石が埋め墓、向こう側の石碑が参り墓である。埋め墓は肉体を埋めた場所で俗界、参り墓が魂をまつる場所で聖界となっている。

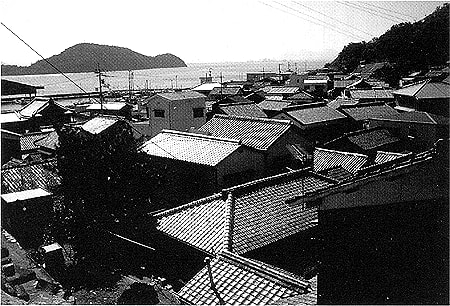

三豊市に属する詫間町から荘内半島をぐるりと回って来て、仁尾町家の浦集落にやってきた。まず案内標識に従って、「円明院」という真言宗のお寺さんで、薬師如来を本尊とするこのお寺は、静かな山あいにたたずむ落ち着いた雰囲気のお寺。

境内の裏庭には昭和52年に建てられたパゴダ(仏舎利塔)があり、中にはタイ国から贈られた釈迦涅槃像が安置されている。

パゴダの正面にはカギが掛けられておらず、簡単に扉が開いた。パゴダの中には、タイ国のワットバクナム寺から贈られた等身大の釈迦涅槃像が安置されている。思わずに合掌礼拝お念仏・・・。南無阿弥陀仏 南無釈迦牟尼仏。

お寺の境内の外の墓地にあるのが「拝み墓」「参り墓」と呼ばれたお墓群である。

そして、こちらが海岸近くにある「埋め墓」である。

風で砂が流されないように、防風ネットを張ってはあるが、だんだんと砂が流れて形が崩れていくようである。お参りに来ていたおばあさんにお話を伺うと、もう、この墓地は使われていないのだという。でも、当番制で、このお墓を守っているのだという。今はもう、火葬にされて、山のお寺の墓地に納骨されるのだそうだ。

帰り道、この「仁尾城跡」という「覚城院」に立ち寄ってみた。ここにお「城」があったということを「覚えて」おく・・・という意味の「覚城院」であるという。

こうしてみると、全く、ここはお城であったことがすぐに見てわかる。

で、そのお城が落ちた時が雛祭りの旧暦三月三日であったことから、この町ではひなまつりをしなくなり、八朔の八月朔日の男の子のお祭りと同時に「仁尾八朔まつり」が行われているのだそうだ。

お寺のさらに上には軍人墓地があるが、実にその数、499柱。日清日露から先の太平洋戦争までの殉国者を平等に対等に安置していて、「全国無比」であるという。

今日の掲示板はこれ。「ありがとうと心から喜べぬ ごめんなさいと心から恥じることもできぬ 今日も如来のご苦労が身に染みる」というもの。これまた、どなたの言葉かは分からないのだが、なんと強情な私たちであることか。なんと傲慢な私たちであることか。それでも親である如来は私たちを「いとおしい」「いとおしい」と見守っているのである。そんな親心を知っていながら、それでもまだすなおになれぬ私たちであることか。

じゃぁ、また、明日、きっと、あえるといいね。