南米ペルー沖の東太平洋の赤道域で海面の水温が高くなるエルニーニョ現象が、5年ぶりに6月に起きる可能性が高まっていて、アジア各国が今年の夏の発生に備えた対策を急いでいます。

今回は観測史上最大だった1997年以来の本格的な規模になりそうで、日本では低温や長雨となり農業や経済活動への影響が懸念されています。

インドネシア政府は、農家に早期の植え付けを勧めるカレンダーを配布し、マレーシアとフィリピンでは、水の供給管理体制の強化を始めました。

インドも食料備蓄の積み増しに動いているようです。

エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米のペルー沿岸にかけての海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象です。

エルニーニョ現象が発生すると、太平洋赤道域の東部の海面水温が上昇する一方で、太平洋熱帯域の西部では海面水温が低下して対流活動が不活発になるため、太平洋高気圧の張り出しが弱くなり、日本では夏の天候が低温、多雨、寡照となる傾向があります。

前回、エルニーニョ現象が発生した2009年の日本の夏は北・東・西日本は日照不足となり、7月に中国・九州北部豪雨が発生したほか、多くの地域で梅雨明けが遅れ、九州北部と近畿、東海は梅雨明けが8月にずれこみました。

エルニーニョ現象が発生した場合、日本以外の国ではオーストラリア、東南アジア各国、インドなどで干ばつが発生する恐れがあります。

2007年にエルニーニョが発生した際には、干ばつで食料価格が高騰し、コメの価格は2008年に1トン=1,000ドルを超え、エジプト、カメルーン、ハイチでは暴動も起きました。

前回2009年にエルニーニョが発生した時には、インドでは約40年ぶりの大規模な干ばつが発生し、コメの生産量が1,000万トン減少し、砂糖の国際価格も約30年ぶりの高値をつけたのです。

<インドネシアとフィリピンに最大のリスク>

国連食糧農業機関(FAO)の発表によると特に大きな影響を受けるのは、インドネシアとフィリピンだと指摘しています。

特にコメは国内生産が打撃を受ける可能性が高くなります。

インドネシアとフィリピン両国はコメの輸入国であり、価格が上昇する中、世界中からの輸入を強いられる恐れがあるのです。

フィリピン農務省によると、フィリピンで有数のコメの産地で、フィリピン北部のカガヤン・バレー地方では、すでに日照りが続いていて、大型ダムの貯水量が危機的な水準までに低下しています。

また、ミンダナオ島南部のコメの産地サランガニでもエルニーニョ現象に備えた準備に入っています。

フィリピン政府はすでに人工降雨の実施に向けた対策を進めており、日照りに強い品種のコメの投入も始めています。

フィリピンのPAGASA(Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Sevices)<フィリピン大気及び地球物理学天文サービス>によると、フィリピンではエルニーニョ現象の発生後に大型の台風に見舞われることが多く、農作物への被害が拡大する恐れがあると指摘しています。

PAGASAは今年の4月21日から4月28日までの調査で海水温が0.2から0.4°Cまで上昇したことを確認し、この重要な海水温の上昇について既に注意喚起をしています。

そして、気候モデルがこの状態が次の9ヵ月の間持続することを予測して、PAGASAは2014年の最終四半期の間にエルニーニョ現象がピークに達する可能性を指摘し、2015年度第1四半期まで続く可能性と、6月からのエルニーニョ現象の始まりを予見しています。

PAGASAは、フィリピン国内の各地域のために、毎月の雨量の情報を提供していますが、今年は例年に比べて熱帯低気圧の発生が少ないことにも注目しています。

何故ならエルニーニョは熱帯低気圧の発生が不規則になる原因にもなるからです。

そして、エルニーニョが発生した場合は熱帯低気圧の進路と強さに大きな影響を及ぼし、その時には熱帯低気圧の進路が通常よりも北に動くことになり、更にその強さは通常より強くなることが想定される為、PAGASAは引き続き熱帯太平洋のモニターを日夜続けながら適確な情報提供を続けてくれます。

2011年3月11日に起こった東日本大震災では福島第一原子力発電所事故が発生し、放射能汚染を東北・関東地方に及ぼしてしまいました。

その影響によって原子力発電所の増設計画の是非や、点検などで停止していた原子力発電所の再稼働の賛否などが焦点となり、今後の原発政策をどうしていくのかという議論が政府やマスコミなどに大きく取り上げられるようになりました。

福島第一原子力発電所の原子炉は、その後4基が2012年4月20日に廃止され、残る2基も2014年1月31日に廃止となって、現在日本国内にある17原発48基全てが稼動を止めていて、その他に廃炉中の原発が9基となっています。

国内の電力各社によると、今年の夏の電力需給は昨年より厳しくなる見込みで、ピーク時の需要に対する供給余力は全国で4.6%と、昨夏より1.6ポイント悪化するそうです。

関西電力と九州電力は特に厳しく、両社は東京電力から融通を受けて安定供給の目安になる3%を確保する予定とのことです。

また、昨年夏は運転していた関電大飯原子力発電所が止まって原発の稼働がゼロになり、更につい先日関西電力大飯原発3,4号機をめぐって、住民らが関西電力に運転の差し止めを求めた訴訟の判決が福井地裁であって、裁判長は250キロ圏内に住む住民らは差し止めを求めることができると判断し、運転差し止めを命じる判決を言い渡しました。

震災後、電力各社は老朽化した火力発電所を稼働させて対応に当たっていますが、不測の事故が起きれば大規模停電につながるリスクは拭えていません。

電力の供給不安はなお続いていて、家庭や企業の節電はまだ緩められず、電力会社や政府が引き続き節電を呼び掛けることが続きそうです。

因みにフィリピンには原発は1基もありません。

フィリピンの電力供給は「火力発電」と「水力発電」に委ねられていますが、去る3月下旬にダバオで電力不足問題が発生し、その後「計画停電」を実施せざるを得ない状況に陥ってしまいました。

ダバオの電力を供給しているダバオ電力会社(Davao Light and Power Comapany)の火力発電機の一基が老朽化でトラブルが発生し電力需要に供給が追い付かなくなってしまったのです。

また、タイミングの悪いことに3月~4月のダバオは降雨量の最も少ない時期で、水力発電所のある地域でも充分な水量が確保出来ず、電力供給が通常の半分近くにまで下がってしまったのでした。

4月末には状況が更に悪化したために、市内を大きく3地域に分け、それぞれの地域で一日2~5時間の計画停電に踏み切らざるを得ない状況になり、計画停電が実施されました。

しかし、5月中旬に入ってから、これまでトラブルで止まっていた火力発電機が復旧し、更に水力発電所のある地域に纏まった雨も降り始めてくれたお陰で、今日現在ダバオの電力不足事情はほぼ解消されました。

そして去る5月13日に、かねてより建設が進められていたツダヤ(Tudaya)水力発電所の<Tudaya 1>と<Tudaya 2>の2基の水力発発電機が完成し、開所式が執り行われました。

Hedcor社が2011年からダバオ市の南西に位置するDavao del SulのSanta Cruz市郊外で建設を進めていた二つの水力発電機が完成の運びとなったのです。

今回完成したTudaya1はアポ山の裾野を流れるHarnessed Baror川とSibulan川を利用した水路式発電で、運用上の分類では「流れ込み式」(run-of-river type)発電所で、発電量は6.6MW/1時間で、Tudaya2はTudaya1と同じ川を利用した流水型水力発電で、こちらは7MW/1時間の発電能力を持っています。(1MW-メガワットは1000キロワット)

流れ込み式」(run-of-river type)発電所とは河川の流量をそのまま利用するタイプの発電で、発電所の出力は河川流量に比例するので任意での出力調整は難しいものの、総電力需要のうちベース部分をまかなうことが出来ます。

そして。ここで作られた電力はダバオライト社にも供給され、ダバオに住む我々にも電力の供給が既に始まっています。

一昔前まで水力発電は主力電源でしたが、やがて経済規模の拡大と共に水力だけでは賄い切れなくなり、主力の座を火力発電に譲りました。

その後、原子力発電が誕生し、安定供給の観点から原子力、火力、水力をバランス良く組み合わせるベストミックスの時代となったのですが、2011年に起こった東日本大震災時の福島原発事故を契機に大きなターニングポイントに入ってしまいました。

日本では今「核融合発電」の実現に向け、超電導型核融合実験装置の建設が今年の1月、日本原子力研究開発機構の那珂核融合研究所で始まったそうで、2019年の運転開始に向けて準備が進められているそうです。

フィリピン政府は再生可能エネルギー開発で基本法に基づき、小水力のプロジェクトを推進しています。

エネルギー省が開発申請を受けているものは,全国で3,400MWとなっていて、現在ドイツ系の企業が9地点、28MWを申請中で、この他にもイザベラの7,390KW、ダバオでもTudaya1,2を作り終えたHedcor社は現在国内で21基の水力発電所を稼動させていて、合計165MWの電力を供給中で、更なる増設計画の下にフィリピン国内の電力供給への寄与を続けています。

ツダヤ滝:

アポ山国立公園の中のツダヤ滝は高さ150mの壮大な滝で、フィリピンの「美しい滝10選」で第5位に選ばれています。

日本人は古くからマグロを食用としていて、縄文時代の貝塚からもマグロの骨が出土しているそうです。

古事記や万葉集にはマグロは「シビ」の名前で登場していますが、江戸の世相を記した随筆「慶長見聞集」ではこれを「シビと呼ぷ声の死日と聞えて不吉なり」とするなど、マグロの扱いは決して良いものではなかったようです。

その上マグロは鮮度を保つ為に水槽で生かしたまま流通させるには大き過ぎ、保存の効く干魚にした場合マグロは噛めないくらいに身が固くなってしまい、唯一の方法は塩漬けだったようですが、塩漬けのマグロは味がかなり落ちてしまう為、当時のマグロは最下層の庶民の食べ物だったそうです。

ところが、江戸時代中期から調味料として醤油が普及したことによって状況は一変し、マグロの身を醤油漬けにするという新たな保存方法が生まれ、「ヅケ」と呼ばれて握り寿司のネタとして使われ始めたのです。

そして近代以降は冷蔵技術が進歩した事から、赤身の部分の生食が普及し始めましたが、マグロは戦前までは大衆魚でした。

脂身の部分の「トロ」は特に腐敗し易いことから猫もまたいで通る「猫またぎ」とも揶揄されるほどの不人気で、もっぱら缶詰などの加工用だったそうです。

その後冷凍保存技術 の進歩と生活の洋風化に伴う味覚の変化などによって、1960年代以降は「トロ」は生食用に珍重される部位となりました。

の進歩と生活の洋風化に伴う味覚の変化などによって、1960年代以降は「トロ」は生食用に珍重される部位となりました。

2011年の1年間に、日本で消費されたマグロを、種別に見てみると、左のグラフのとおりになります。

全体のおよそ30%(約12万トン)を占めているのはメバチで、メバチは同時に刺身や寿司としての消費が多く、その70%以上を占めています。

クロマグロやミナミマグロは、トロが喜ばれる高級なマグロですが、最近は漁業資源の乱獲の影響もあって流通量は全体の1割程度に過ぎません。

比較的安価なキハダやビンナガは刺身のほか、ツナ缶としても消費されています。

スーパーで、お寿司屋さんで、和風、洋風さまざまなお店で、日本ではどこでも手に入り、食べることができるマグロですが、日本のマグロの漁獲量と輸入量は、ともに世界最大となっています。

フィリピンは日本への主要なマグロ輸出国です

日本は世界で取れるマグロの実に5分の1を消費する世界一のマグロ消費大国ですが、自国でも多くの漁獲を行なっている他台湾、韓国、バヌアツ(南太平洋のシェパード諸島の火山島上に位置する共和制国家)、フィリピンなどの国々から大量にマグロを輸入しています。

2011年度の世界のマグロの漁獲量・生産量国別ランキングを見ると以下のようにフィリピンは堂々の4位の座にいます(単位:トン、カジキマグロ類は含まない)

1位 インドネシア 355,432

2位 日本 205,190

3位 台湾 153,930

4位 フィリピン 134,278

5位 スペイン 127,648

そして2013年1月~8月までにフィリピンから日本へ輸出された冷凍マグロ(キハダ・メバチ)は合計486トンで、台湾、韓国に次ぐ主要輸出国となっています。

マグロの街・ジェネラル・サントス

ダバオから南西に約160Km行ったところにジェネラルサントス(General Santos)と言う海辺の街があります。

ダバオの人たちはこの街の呼び名を<Gen San>(ジェン・サン)と略して呼んでいます。

ジェネラルサントス市営漁港は、フィリピン一のマグロ水揚げ量を誇る漁港で、市は別名<TUNA Capital>(マグロの首都)と言われています。

市内の市場では刺身用のマグロ、又カマ焼き、焼き物、煮物用のマグロが売られていて、日系のツナ缶工場3社、柵にして冷凍し日本へ空輸する会社が1社、生のまま東京と大阪に空輸する会社などがあります。

このようにジェネラルサントス市はツナビジネスが盛んで、人口40万人の町にしては銀行の数が非常に多いいことも特長です。

漁港は市の中心部から車で約20分で、ジェネラルサントス市があるサランガニ湾入り口の沖合にはキハダマグロの稚魚が回遊しているため周囲はマグロの好漁場となっているのです。

漁船の大多数はアウトリガーが付いたバンカ型で、漁は1晩で帰って来て、マグロの水揚げは漁船員が肩にかついで検量所に運びます。

市の漁港は長さ750mの埠頭、2000GT級の冷凍船に対応できる300mの長さの埠頭、巨大な製氷所、マグロ多数を保存する冷凍倉庫など充実した施設があり、ジェネラル・サントスの漁港の一日の水揚げ量はフィリピン最大を誇り、新鮮な魚介類やシーフード料理は市民の自慢でもあるのです。

ダバオ市内の老舗マグロ料理店「ルス・キニラウ」(LUZ KINILAW)

ダバオ市内のマグサイサイ公園近くにある創業40年以上にもなる老舗の「マグロ」料理屋さんがあります。

ダバオ湾に面した大衆食堂風のこの店の名前は<LUZ KINIRAW>と言って、KINIRAW(キニラウ)とはフィリピンを代表する料理の一つで、魚の「刺身」を使った料理のことです。

店の名前の通りマグロの「キニラウ」が美味しい店で、特にこの店のキニラウは「酢」を使わず、塩味のあっさり風味が特長です。

その他に「マグロの腹肉焼き」、「マグロのかま焼き」など、太い串に刺して炭火でこんがり、じっくり焼いた豪快な料理が特長のレストランです。

2階にある客席はかなり広く、夕方6時半を過ぎた頃にはほぼ満席になってしまいます。

手作りマグロ料理ア・ラ・カルト

市内のAGDAO市場の魚エリアの一角に土日だけ開店する「マグロ屋」さんがあります。

早朝6時のオープンと同時にかなりの常連客が店主が切り出すマグロの切り身を待っていて、捌くそばからマグロの柵は飛ぶように売れて行きます。

いつも「メバチマグロ」を持って来て解体しながら販売していますが、冷凍ものではないマグロなので、味も良く、人気の秘密が納得出来ます。

切り出したマグロの柵は「皮」付きが多いので、家に持ち帰ってから刺身用に下ごしらえをして冷蔵庫のチルドに保存すれば4~5日は大丈夫です。

買い物客はフィリピンの人たちばかりで、殆どの客は「キニラウ」用に大き目のサイコロ状に切って貰っています。

この店のマグロは1kg350ペソ(約800円)で、加熱料理にするにはもったいないくらい新鮮でねっとりtpした触感良さも特長です。

海外暮らしを始めてから早いもので今年で丸15年になりますが、やはり日本を離れて暮らしていると「和食」により懐かしさを憶えます。

ここダバオにも美味しい和食レストランはありますが、自分好みの味付けで作る手作り料理の味は格別です。

また、料理をすることで脳が活性化されることは科学的にも実証されているそうで、メニューを考えたり、食材を切ったり、煮たり、焼いたり、炒めたり、最後には綺麗に盛りつけたりなどなど、全てのプロセスで脳の血流が増え、活性化されるそうです。

特に料理は「段取り」が重要なので我々高齢者にとっては老化防止に繋がる脳のトレーニングには最適なのだそうです。

最近前述のAGDAO市場の「マグロ屋」さんにすっかりハマってしまって、2週連続で土曜日の朝「マグロ」を買って来て、「マグロ」三昧の2週間でした。

「握り寿司」は見よう見真似で始めてからかれこれ40年近くも経っているので、その味には結構自信があり、「鉄火巻き」も「マグロ握り」と共に大好きな一品です。

その他に「漬け丼」、「山かけ」、ダバオで初めて作った「マグロのヌタ」もお気に入りの料理になりました。

Philippine Retirement Authority(PRA)<フィリピン退職庁>はフィリピン政府が所有し管理する法人で、入国管理局が発給するSRRV(退職者用特別居住ビザ)の申請手続きを行う機関です。

1985年に世界中から退職者を受け入れるプログラムを開始して早や30年近くが経過しました。

その間、2006年、2007年と2度に亘る改革で、特別居住ビザ(SRRV)取得に必要な定期預金の金額がスタート当初の5万米ドルから2万米ドルへ、そして更に1万米ドルに「半減」させる新たな制度が導入されて以来7年目になりました。

現在、SRRVを保有している外国人は約1万4千人(申請者本人、同伴者を除く)で、その中日本人は約1,900人となっているようです。

発足当時に比べるとSRRVの取得がかなり容易になったこともあって、最近は韓国人の取得者がかなり増えているそうです。

去る12月10日付けの当ブログで「PRAビザの解約について」の記述をしましたが、今回は万一SRRV保持者が亡くなった場合についてまとめてみました。

SRRV取得のためにPRAの指定する銀行に預金した定期預金はあくまでも申請者本人の預金なので、法律の取り扱い上通常の定期預金と基本的に変わりません。

一般の定期預金との違いは、PRAと銀行との合意の下に、PRAの許可がない限り例え本人といえども解約して預金を引き出すことは出来ません。

不幸にして預金名義人のSRRV保持者が亡くなった場合、その家族或いは相続者が必要書類を添えてPRAに申請すれば定期預金の引き出し許可証が発行されます。

日本の場合では亡くなった方の預貯金は、亡くなった時点から、相続財産(遺産)となって、一部の相続人が勝手に預金を引き出して、他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐため凍結されます。(銀行が相続争いに巻き込まれるのを回避する為)

凍結を解除するには先ず相続人全員が話し合い、「誰が相続するか」もしくは「誰が一旦代表して受け取るか」が決まれば解除することが出来ます。

手続きに必要な主な書類は:

・被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)

以上のようになっています。

しかし亡くなった方のが生前に「公正証書遺言書」を作成していて、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合には、手続きが非常に簡便になり、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類を揃えるだけで解約出来ます。

PRAのSRRV保持者が死亡した場合、その家族ないし相続者がそれを証明できる書類(戸籍謄本など)に死亡診断書を添えてPRAに申し入れれば定期預金の引き出し許可証が発行されます。

それを銀行に持って行って引き出せばよいのですが、銀行としては引き出し人が確かに正当な相続人であるか証明されなければ払い戻しが出来ません。

そのために日本と同じようにかなりの書類と手続きを必要とし時間もかかり、尚且つ全ての書類を「英訳」しなければなりません。

そして、相続人には「相続税」として35%が当国で課税されます。

これらの手続きを容易にするため、日本と同じように事前に「遺言書」を作成してPRAに預けておくことも一法で、更にSRRVを日本から奥さまを同伴して取得している場合は、定期預金を共同名義にしておくことが非常に有利になります。

<PRAビザ解約のすすめ>

これはあくまでも「私見」ですが、或る年齢に達したらPRAビザの「解約」をお勧めします。

万一亡くなった時には相続人は日本で煩雑な書類作成などをしなければならない上、手続きの為にフィリピンに渡航しなければなりません。

更にフィリピンで徴収される35%の相続税の節税の為にも、元気な中にビザをキャンセルして定期預金を引き出すことをお勧めします。

生前にビザをキャンセルして定期預金を引き出すことは約1ヵ月もあれば簡単に出来るのです。(PRAビザの解約方法については去る12月10日付けの当ブログ「PRAビザの解約について」をご参照ください)

また、本年4月29日の当サイトで紹介した<ツーリスト・ビザの最新情報>を一読いただければお分かりの通り、現在はツーリストビザで最長3年間の滞在が出来、ビザの更新(延長申請)も最近は6ヶ月間の滞在許可が取得出来るように改善されています。

このように「PRAビザ」と「ツーリスト・ビザ」の違いが希薄になった現状を良く考えて、賢い選択をされることをお勧めします。

PRAビザを持っていることによるメリットは:

1 フィリピン入国の際に「片道航空券」で入国出来る。

2 マニラの国際空港に到着した時に「PRAビザ保持者優先窓口」が利用出来、一般乗客よりも早く手続きが出来る。

3 フィリピンで就労ビザの申請が出来る。

以上の3点くらいだと思います。

PRAビザ取得には申請料として1,400米ドル、家族を同伴する場合はさらに1名につき300米ドルを現金で支払います。

また年会費が360ドル毎年かかりますから、ツーリスト・ビザの延長に関わる経費とを秤にかけて見てもPRAビザを解約してツーリスト・ビザに変更しても経費的にも遜色はないでしょう。

私の母が他界してからもう20年以上も過ぎてしまいました。

来る5月11日の日曜日は「母の日」ですが、母親に感謝の気持ちを直接伝えることは残念ながら叶いません。

「母の日」の起源は今から100年以上も前のアメリカに遡ります。

1908年5月10日に、3年前に亡くなったミセス・ジャービスを追悼しようと、当時ウエストバージニア州に住む娘のアンナ・ジャービスがフィラデルフィアの教会で母親の好きだった白いカーネーションを配ったことが始まりで、その後も母に感謝する日を祝日にする普及運動が広がったそうで、娘のアンナが教会で初めて母親の追悼を行った日が5月の第二日曜日だったのです。

日本では1913年(大正2年)頃にキリスト教会や教会の日曜学校などで「母の日」が始まったと言われています。

そして1915年(大正4年)に青山学院教授だったアレキサンダー女史によって「母の日」が紹介され、キリスト教関係団体が中心となって広がって行きました。

その後1937年(昭和12年)には森永製菓などが普及活動を展開したことによって「母の日」が全国的に広がり始め,1947年(昭和22年)に公式に5月の第2日曜日が「母の日」となって現在に至っています。 フィリピンでも「母の日」はアメリカや日本と同じように毎年5月の第二日曜日と決まっていて、日本と同じように母親への感謝の気持ちを込めたプレゼントを贈ったり、母親を食事会へ招いて日頃の感謝の気持ちを子供たちが伝える日でもあり、5月11日には市内のホテル内のレストランを中心に各レストランが「母の日特別メニュー」を用意して母の日を盛り上げています。

フィリピンでも「母の日」はアメリカや日本と同じように毎年5月の第二日曜日と決まっていて、日本と同じように母親への感謝の気持ちを込めたプレゼントを贈ったり、母親を食事会へ招いて日頃の感謝の気持ちを子供たちが伝える日でもあり、5月11日には市内のホテル内のレストランを中心に各レストランが「母の日特別メニュー」を用意して母の日を盛り上げています。

毎年5月の第二日曜日を「母の日」としている国々はアメリカ、日本、フィリピンの他にも、オーストラリア、カナダ、インド、ドイツ、ジャマイカ、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、シンガポール、南アフリカ、ブラジルなど世界の81の国々で祝っています。

「母の日」に贈る花と言えば日本ではカーネーションが主流ですがが、最近は「バラ」や「あじさい」などの花にも人気が出ているようです。

日本の隣国の中国も「母の日」は大変ポピュラーな日となっていて、日本と同じように「母の日」にカーネーションを贈る習慣があります。

南半球のオーストラリアでは「菊の花」を贈る習慣があって、オーストラリアの「母の日」は一大イベントとなっていて、フィリピンと同じようにホテルなどで母の日の特別プランが企画されています。

私の現役時代に10年間過ごしたことのあるブラジルでは「母の日」には「バラの花」を贈るのが主流です。

ブラジルでは「カーネーション」(O Cravo)は<男性の花>とされています。

ブラジルの言葉には名詞や形容詞には全て男性・女性に区別されていて、花(A Flor)には色々な種類がありますが全てが「女性名詞」で、唯一の例外がカーネーションで、(O Cravo)と男性名詞の花なのです。

ブラジルでカーネーションが男性名詞になっている理由は、カーネーションは男性がタキシードなどの礼服を着た時に胸襟に付けることから男性用の花としての位置付けになっているからたと聞きました。

そんなことからブラジルでは「母の日」には綺麗な「バラの花」を贈ることが昔からの習慣になっています。

フィンランドでも同じく5月の第2日曜日が「母の日」ですが、フィンランドでは母の日の花はミニバラを花屋で買うのが一般的だそうです。

しかし、それよりもっと素敵な母の日の花は、「Vuokko-ヴォッコ」という二輪草の野の花だそうで、子どもたちは母の日の朝に、家の庭や裏の森などから摘んできて、お母さんにプレゼントするそうです。

また、ゆっくりベッドにいる母親に、家族がベッドまで、母の日のプレゼントと一緒に朝食を運んで来てくれる習慣もフィンランドにはあるそうです。

タイではシリキット国王妃の誕生日(8月12日)が「母の日」で、王妃が生まれた金曜日の色の「水色」なので、母の日にはタイ国民は、自分の母親や王妃さまへの尊敬や感謝の気持ちを表すために、こぞって水色の服を着ます。

フィリピンに入国する時は、入国管理法の規定によって日本人の場合はパスポートの残存有効期限が滞在予定日数に加えて6ヶ月以上あることが必要です。

この条件さえ満たされていれば査証免除協定によって入国許可なしに入国出来、空港で30日間の滞在許可のビザが貰えます(2013年8月に21日間から30日間に改訂されました)

つまり「ノービザ」での入国で最長30日間の滞在が可能です。

滞在をそれ以上延長する場合には、滞在期間満了の7日前までの申請が必要で、ダバオ市内のVictoria Plaza向かい側のJPLaurel大通り沿いにあるイミグレーションオフィスで、初回は30日間の延長が出来、合計60日間の滞在が許可となります。

このビザ延長申請に必要な書類は、イミグレーションオフィスに用意されている「申請用紙」の他に、パスポート及びパスポートのコピー(写真の付いた見開きページと、フィリピンに入国した時に入国審査官が押した入国日が記載されたスタンプのあるページ)の他に今回新たに2x2インチの顔写真が一枚必要となりました。

延長申請用紙の左下に<NAME OF GUARANTOR>(保証人名)を書く欄があるので、イミグレに出かける前に保証人となれる人(ダバオ在住のフィリピン人或いは日本人)の氏名、住所、電話番号を必ず控えて行くことをお忘れなく。

また、申請に行く際には月曜日や祭日の翌日は混雑しますので、出来れば避けた方が良いでしょう。(手続き完了まで通常で約1時間はかかります)

第一回目の30日間の申請に関わる費用は3,030ペソです。

またイミグレーションオフィスへ行く際には半ズボンやサンダル姿では門前払いとなりますのでご注意下さい。

そして2回目の延長申請の際には更なる2ヵ月間の延長の他に<ALIEN CERTIFICATE REGISTRATION>(外国人登録証)の申請を同時に行うことになるので、費用が合計7,480

ペソかかります。

この<ACRカード>は二回目の申請を終えた後、2週間~1ヵ月以内に出来上がるので、期間内に再度イミグレーションオフィスへ出向いて直接受け取る必要があります。

ACRカードはオフィシャルの身分証明証ですので、インターネットの契約の時などにも使用出来るので、いつも財布に入れて持ち歩くことをお薦めします。

そして今回新たに改訂された制度が以下の通り2つあります。

①

2回目の延長申請の際、希望すれば<6ヶ月間>の延長が可能になりました。

6ヶ月の許可を受ける為には合計11,500ペソが必要ですが、ACRカード代も含まれた金額なので、2ヵ月毎に3回出向くよりも幾分割安になると同時に時間的に節約が出来るメリットがあります。(11,500ペソの内訳は下記の写真でご確認下さい)

②

最長3年間の滞在が可能となりました。

以前はツーリストビザの延長は最長16ヵ月、つまり1年4ヵ月までの連続滞在が出来ましたが、今回の改訂で希望すれば従来の倍以上の連続滞在が可能になりました。

最長期間まで滞在する場合は最後の2ヵ月の滞在許可が時効になる前かその日に外国へ出国しなければなりません。

一日だけでも、一旦外国に出て再びフィリピンに入国すれば、ビザはリセットされて、最初の30日のノービザでの滞在から改めてスタートすることになります。

手元にある<ACRカード>は再入国した時に有効期限の一年が残っていればそのまま使用することが出来、一年間の期限が切れた時点で再申請することになります。

一旦海外に出国して再びノービザでフィリピンに入国する時には<片道航空券>での入国は出来ませんので、ご注意下さい。

つまりツーリストビザで長期に滞在していた人がダバオから一時帰国で日本へ戻った場合、ダバオー成田の往復航空券で出かけ、再びダバオへ戻る時には日本→ダバオ行きの航空券の他にダバオ(マニラ)→○○国行きの航空券をチェックインの時にカウンターで提示しなければダバオ行きのフライトに搭乗させて貰えません。

このマニラ(ダバオ)→○○国行きの航空券は往復ではなく<片道航空券>でOKです。

なお、ダバオ滞在が連続して6ヶ月を過ぎる場合には出国時にECC(Exit Clearance Certification)という出国許可証を事前にイミグレーションにて取得する必要があり、6ヶ月以内の継続滞在の場合でもパスポートのVISA延長ページにECCを取得するようにと注意書きが押された場合は取得が必要になります。

ECC(出国許可証)の申請にはパスポートの他に2x2サイズの写真3枚と費用(500ペソ)が必要となります。

市内のスーパーマーケットの缶詰売り場の陳列棚で大きなスペースを取って、ひと際目立っている商品があります。

それが「コーンビーフ」の缶詰です。

私が初めてコーンビーフの缶詰と出会ったのは今から60年近く前の小学生の時でした。

当時の学校では毎日給食が出ていて、主食の「コッペパン」にアメリカからの援助物資の「粉ミルク」、「コーンビーフ」、「パインの缶詰」、「コーンフレーク」などがメニューにあって、コーンビーフは独特の濃い緑色の軍隊色の缶詰で、初めて食べた時のその美味しさの味の感動は今でも憶えています。

昔懐かしい「コッペパン」は今ではコロッケや焼きそば、スパゲティといった具材を挟んだ「惣菜パン」として市販されていて健在のようですが、昔のようなシンプルなコッペパンは市場からは消えつつあるようです。

コンビーフ (corned beef)は船などで保存食料として使うために粗塩で塩漬けにした牛肉から生まれた食品で、一般的に缶詰で販売されています。

塩漬けにした牛肉を高温高圧で加熱してほぐし、フレーク状にした後、牛脂で固めたものが「コーンビーフ」で、そのまま食べたり、サンドイッチや炒め物などの材料にしたりします。

コンビーフの缶は、内容物がこぼれないように側面の一部を帯状に巻き取って開缶出来、缶切りを使わずに済むため、レトルト食品が普及する以前は登山やキャンプなどのアウトドアで重宝されていました。

コーンビーフの缶詰は形を保ったまま取り出せるような配慮や、密閉時に空気が入らないように充填が出来る などの理由によって、缶の形が台形になっているものが多く、日本では一時期は標準的な丸型の缶詰も存在していたこともあったようですが、『コンビーフの缶詰は台形』というイメージが定着していた為か売上は芳しくなく、現在の日本では"ノザキのコンビーフ860g"や、自衛隊の副食用缶詰等に限られていて流通量は多くないようです。

などの理由によって、缶の形が台形になっているものが多く、日本では一時期は標準的な丸型の缶詰も存在していたこともあったようですが、『コンビーフの缶詰は台形』というイメージが定着していた為か売上は芳しくなく、現在の日本では"ノザキのコンビーフ860g"や、自衛隊の副食用缶詰等に限られていて流通量は多くないようです。

アルゼンチンやブラジルなどでも缶詰にしたコーンビーフが主流で、牛肉をほぐさず茹でる方法で調理されています。

イギリスでは第一次世界大戦の頃から陸軍や海軍でコーンビーフの缶詰が食料として用いられていたそうで、ウルグアイでは「フライ・ベントス」の名前で1873年より英国などへ輸出されていたそうです。

なお缶詰にしないものはフレッシュ(生)コンビーフと呼ばれていて、アメリカやヨーロッパなどでは一般的で、ダバオの大手のスーパーの肉売り場でも販売されています。

アメリカではこのフレッシュ・コーンビーフを使った「ルーベンサンド」と呼ばれるサンドイッチが有名で、その他にもキャベツと共に調理された、コンビーフ・アンド・キャベジは、アメリカにおけるアイルランド料理の定番料理になっているそうです。

私は以前タイのチェンマイに4年半程暮らしたことがありますが、タイのスーパーでは「コーンビーフ」の缶詰を殆ど見たことがありませんでした。

豚肉を原材料とした「ランチョン・ミート」や「SPAM」の缶詰は普通に売られていたのに、コーンビーフの缶詰が無かったことがとても不思議でした。

ダバオのスーパーマーケットの缶詰売り場で圧倒的な広いスペースで販売されている「コーンビーフ」の数々を見れば、フィリピンの人たちのコーンビーフ好きが納得出来ます。

フィリピンではコンビーフはそのままご飯のおかずとして食べたり、たまねぎを混ぜて調理して食べたり、玉子に混ぜてスクランブルエッグにしたり、ポテトと一緒に炒めて食べているようです。

トップの写真でも分かるようにフィリピンのコーンビーフは「丸形缶詰」が主流で、サイズも様々で価格も1缶15ペソ(35円)からあって、正に庶民の味を代表する商品となっています。

フィリピンで人気ナンバー1のブランドは「Argentina」で、日本のコーンビーフに比べてパサパサ感がなくて食べやすいコーンビーフです。

因みに我が家で時々コーンビーフのお世話になるのは「ビーフ・カレー」を作る時で、牛肉と併せてLibby(ブラジル製)コンビーフ缶の小さい方を1缶煮込みます。

コーンビーフ缶を入れることで、カレーの「コク」が増します。

日本を離れてから早いもので、15年になろうとしています。

時々日本へ一時帰国した時に感じるのは日本の「ご飯」の美味しさです。

日本ではいわゆる「ブランド米」が多種あって、1キロ当たりの値段が400円~500円(175ペソ~220ペソ)しています。

中には1キロ2,000円(870ペソ)以上もする有機栽培の最高級魚沼産「こしひかり」があると知って驚いています。

ダバオでも日本品種の米をフィリピン国内で作付け、収穫された米が入手出来ますが、現地米に比べて価格が4~5倍もします。

私がいつも使っているお米はAgdao市場で買っているフィリピン米の「7 Tonner」ブランドの1級品で、値段は1キロ45ペソ(約102円)と、1キロ60ペソの「もち米」をミックスして炊いています。

今日は私自身が実践している、安価なフィリピン米を美味しい「ご飯」に炊き上げる「コツ」を披露します。

<美味しいご飯を炊くコツ・その1>

「電気炊飯器」

成田空港や関空で良く目にする光景ですが、一人で炊飯器を3~5個も持って出国手続きをしている中国人が驚くほど居ます。

日本の炊飯ジャーはこの10年ほどで大きく進化し、旨み、つや、食感が最良になるように、マイコンを組み込んだり、IH熱源を使う”インテリジェント炊飯器”が主流になっています。

しかし、中国で主流の炊飯器はボタンが1つだけで、単純にご飯を炊くだけのもので、フィリピンとほぼ同じ事情なのです。

フィリピンで一般的な炊飯ジャーは700ペソ~1,500ペソで買えますが、殆どが中国のものと同じ「単機能」の製品が多い為、私たち日本人好みの「ふっくら」と炊き上げることが上手く出来ません。

最近Philips製で、日本の炊飯器に良く似た製品が4,500ペソで売られているのを目にしましたが、日本製品を模倣した感じの商品で、機能ボタンの数はやはり日本製の方が上のようです。

今はインターネット・ショッピングを利用すれば日本国内で販売されている商品は何でも手に入る時代です。

主要なネットショッピングサイトには、フィリピンで変圧器などは使わず、そのままコンセントに差し込んで使える220V~240V対応の炊飯器が色々販売されています。

最近の傾向は「IH炊飯器」で、価格も3万円~5万円台が主流になっていますが、1万円台の(2万円未満)炊飯器でも充分満足な炊き上がりが期待出来るでしょう。

また、秋葉原の「LAOX」などへ行けば海外の国々で使用出来る「海外仕様」の炊飯器を始めとする家電製品が殆ど手に入ります。

<美味しいご飯を炊くコツ・その2>

「もち米」

フィリピン産のお米は味は大変良いのですが、唯一の難点は「粘り気」が少ないことです。

その難点を補ってくれるのが「もち米」です。

こちらではもち米は「MALAGKIT」と言って普通米よりも少し高い値段で販売されています。

いつも5.5カップ炊きの炊飯器で4カップの米を炊いていますが、1カップ弱の「もち米」を混ぜて炊くようにしています。

<美味しいご飯を炊くコツ・その3>

「炊飯器のスイッチを入れる前にすること」

1

お米を良く研いだ後、直ぐにスイッチを入れるのではなく、約1時間、最低でも30分は研いだ米を水に浸けておくとふっくら炊き上がります。

この時に使う水は出来るだけ美味しい水で、尚且つ冷水、または氷を入れて浸水させておくのもポイントです。

2

お米は5.5カップ炊きの炊飯器の場合、最低でも3カップ炊くことをお薦めします。

一回で食べきれずに残ったご飯は後述する方法で冷凍保存します。

3

スイッチを入れる直前に「蜂蜜」を小さじ1杯入れ、良くかき混ぜてから炊飯器のスイッチをONにします。(タイマー炊飯の時には事前に入れておきます)

「蜂蜜」を入れる<技>は数年前にNHKの「ためしてガッテン」で美味しいお米の炊き方で紹介された方法です。

炊飯の時のファンクション・ボタンは各メーカーの炊飯器によって多少の違いがあるので、取説を良く読んで最良のセッティングで炊飯します。

4

余ったご飯は熱い中に冷凍の準備をします。

チャック付きの保存袋や冷凍・電子レンジ兼用のポリ容器に1食分づつ、必ず炊き立ての熱いご飯を密封します。

こうすることで、ご飯の中の米の一粒、一粒の中の水分が密封されるので、電子レンジで解凍した時に「炊き立て」の味が再び楽しめます。

粗熱が取れたら急速冷凍をするのがコツです。(冷凍庫内にアルミトレーやアルミホイルを置き、その上で冷凍すると冷凍時間が短縮出来ます)

<美味しいご飯を炊くコツ・圧力鍋の場合>

どうしても日本製の炊飯器の入手が困難な場合は「圧力鍋」でご飯を炊くことをお薦めします。

圧力鍋は市内のショッピング・モールの家庭用品売り場などで2,000ペソ前後で入手出来ます。

圧力鍋で炊いたご飯は炊飯器で炊いたご飯に勝るとも劣らぬ、美味しいご飯が短時間で炊き上がります。

お米を研いだ後、圧力鍋に入れ、水の分量は米と同量を入れてそのまま約30分ほど浸しておきます。

圧力鍋を強火にかけ、ロックピンが上がって圧力が下がったら弱火にして5分加熱を続けます。

5分加熱が終わったらそのまま10分蒸らします。

蒸らし終えたら圧力鍋の蓋を開けでご飯をほぐせば完成です。

圧力鍋でご飯を炊くコツは、加熱時間をタイマーできちんと計り、火の加減も間違いのないようにすれば失敗はありません。

圧力鍋はメーカーによって多少扱いが変わるので、圧力鍋の特徴を知って使いこなせば、安い現地のお米でも大変美味しく炊き上がります。

ダバオ市内で見付けた「勝れモノ」2点を紹介します。

先ず1点目はトップの写真にある「携帯用爪楊枝」です。

写真で判るように歯間ブラシと極細ピックが両端についた大変便利な「爪楊枝」です。

爪楊枝は、一般的には長さ10cm未満の木の棒で、先端が尖らせてあって、もう一方には滑り止め用に凹凸になっていたり、飾りが付けられたものがあって、通常断面は円形ですが、断面が四角い角楊枝もあるようです。

爪楊枝の用途は、歯の間に詰まった食べかすを取る道具としてよく用いられていますが、和菓子などに添えて口に運ぶための食器として用いられたり、あるいはばらけ易い料理を一まとめにする際にも使われています。

爪楊枝は世界各国に存在していて、日本ではクロモジの木で作られたものが多かったため、爪楊枝のことを別名「黒文字」と呼んでいます。

安価な木製の爪楊枝は使用される白樺などの木自体が柔らかいことや、合成樹脂製のものでも衛生上の観点から使い捨てにされることが多いのですが、洗うなどして繰り返し使用することを前提にした高級品もあって、象牙や金で造られたものもあるそうです。

韓国では、環境への配慮を目的に1992年12月から「資源の節約及び資源再活用促進に関する法律」が施行されて、爪楊枝、割り箸や紙コップなどの使い捨て商品の飲食店での使用が原則禁止になったことから、トウモロコシの澱粉を原料にした食用にも出来る爪楊枝が使用されています。

それまで韓国では残飯を家畜の餌にしていたのですが、残飯の中に普通の木製の爪楊枝が混ざっているとそれを食べた家畜が怪我などをして危険なため、デンプンで出来た爪楊枝を作った訳で、今では食べることも出来る爪楊枝となっていますが、法律が施行された背景には家畜の安全面を考えてのことがメインだったと聞いたことがあります。

また、イタリアでは、両先の尖った「SAMURAI」というネーミングの日本製の爪楊枝がポピュラーだそうです。

さて、前置きが長くなりましたが、紹介する勝れモノ「爪楊枝」はThe Doctor'sブランドの<Brush Picks>、台湾製です。

素材はポリプロピレンで、ツリー型の歯間ブラシタイプのヘッドが効果的に汚れを掻き出してくれて、もう一方の側のピックは極細なので、歯の間に楽に入るので歯間や歯ぐきのプラークなどの汚れや食べカスをきれいにすると共に歯ぐきを刺激することで、歯周組織を健康に保ってくれます。

持ち運びに便利なケースに60本入っていて、65ペソ(150円)で、MatinaのNCCCショッピングモール内のスーパーで見付けました。

「勝れモノ」の2点目は<Aji-Shio/GARLIC>(アジシオ/ガーリック)です。

製造しているのは味の素フィリピンで、フィリピンで1961年に創業した老舗の日系企業です。

製造している主力商品は「味の素」ですが、フィリピンでの味の素の成功の裏には「販売戦略」の技が際立っています。

フィリピン味の素では、「コインサイズ」と称して、商品を細かく小分けにして販売する手法を取り入れて大きな成功を遂げているのです。

同じ商品を分量で分け、消費者に硬貨(コイン)一つでも買える商品構成を提供しているところが日本と大きく違っているのです。

主力商品であるうま味調味料「AJI-NO-MOTO」(味の素)だけでも、下から50センタボ、1ペソ、2ペソ、5ペソ、10ペソといった具合に、必要量に応じて容易に手が出る価格帯を準備していて、このうち最も売れているのは1ペソの袋(5.6グラム入り・日本円2円29銭)で、その数は毎月約1億3,000万袋に達するそうです。

日本ではお馴染みの「アジシオ」は、うま味成分であるグルタミン酸ナトリウムを加えて作っていますが、フィリピンで製造している「アジシオ」は日本の商品とは別物で、フィリピンの人 たちの食生活に合わせて「Aji-Shio GARLIC」(アジシオ・にんにく)、「Aji-Shio Pepper」(アジシオ・胡椒)の2種類を製造販売しています。

たちの食生活に合わせて「Aji-Shio GARLIC」(アジシオ・にんにく)、「Aji-Shio Pepper」(アジシオ・胡椒)の2種類を製造販売しています。

「勝れモノ」の二番目に紹介するのが、この「アジシオ・にんにく」です。

うまみ成分たっぷりの「アジシオ」に香り高い「にんにく」の粉末と各種シーズニングをブレンドしたこの「アジシオ・にんにく」は和食以外の中華料理、イタリア料理などの料理やスープなど用途も広く我が家のキッチンには欠かせない一品となっています。

この商品は市内のスーパーへ行けば何処でも販売されていて、1袋18g入りで5ペソ(約11円)です。

使い易い瓶入りが無いのが残念ですが、我が家では「味の素」の<ふりかけ容器>に移し変えて利用しています。

市内にあるAGDAO生鮮市場の魚エリアで新鮮な「生あみ」を見付けました。

「あみ」の正式名称は「アキアミ」で、エビ目・サクラエビ科に分類されるエビの一種です。

この「アキアミ」は日本を含む東南アジアの内湾域に生息する小型のエビで、食用や釣り餌などに利用されています。

一般的に「あみ」と呼ばれていますが、サクラエビに近いれっきとしたエビの仲間だそうです。

「あみ」は塩辛にされることが多く、日本では獲れたての新鮮な「あみ」を使った塩辛が産地周辺で流通していて、酒の肴・お茶漬・おかゆ・チヂミ・チャーハン・塩焼きそば・パスタ・炒めものなどに利用されています。

他にも佃煮、干物、かき揚げなどにも使われていて、朝鮮半島ではキムチの風味付けの一つとして、アキアミの塩辛が重要な食材となっています。

この透き通った「アキアミ」はとっても小さい姿なのに、甲殻類独特の香ばしくて力強い滋味でいっぱいで、そんな小さな海の味のかたまりを江戸前風の「佃煮」にしてみました。

酒とみりんと醤油、そして「出汁昆布」を入れ、更に「はちみつ」を加えて甘辛く炊き上げて生あみの佃煮を作りました。

温かいご飯に良く合い、酒の「肴」にも最適で、昔懐かしい「おにぎり」の具にしてみたところ、思い出の<おふくろの味>が口の中いっぱいに広がって満足の一品となりました。

フィリピンには「Bagoong」(バゴーン)と言う魚やエビを原料として、塩を混ぜて発酵させた「うま味調味料」があります。

そして「アキアミ」を使ったものを「バゴーン・アラマン」と呼んでいます。

マニラのあるルソン島の北西部のイロカノ地方ではこのバゴーンが有名で、そこでは単純にアラマンと呼んでいるそうです。

「バゴーン」はペースト状で味噌に良く似ていて、作る過程で砂糖を加えたもの、油を入れたもの等バリエーションがあります。

この「バゴーン」と同じ調味料はフィリピン以外でも、ベトナム、ミャンマー、ラオス、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシアでもポピュラーな食材です。

ダバオのフィリピン料理レストランでも、このバゴーンはグリーンマンゴ・サラダにディップとして出て来たり、「ピナクペット」(野菜炒め)の隠し味に使ったり、フィリピンスタイルの炒飯に入れたり利用範囲はかなり多いようです。

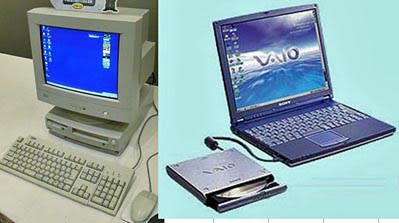

私が初めて自分のパソコンを買ったのは今から20年ほど前の1995年3月のことで、買ったパソコンはWindowsのデスクトップパソコン「IBM APTIVA」で、搭載されていたOSはWindows3.1でした。(トップ写真左)

その年の8月に「Windows95」が発売されて、3月に私が購入したパソコンのOSは新発売されたばかりのWindows95のCD‐ROM が届けられ、無償でアップグレードされました。

当時のパソコンの通信手段はダイヤルアップ接続だけで、家の固定電話回線を利用していた為、パソコン使用中には電話が使えないという不便なものでした。

インターネットは今のように進歩しておらず、Niftyなどの「パソコン通信」が主流でしたが、デスクトップパソコンに内臓されていた音楽ソフトを使って「作曲」をしたり、年賀状の宛名リストを作ったり、プリントしたり、それなりに楽しんでいました。

その後通信技術の進歩によって接続速度が改良され、電話回線を利用したパソコン専用のADSLに変わった頃にはインターネットが大きく発展して行きました。

一方ハード面でも小型で持ち運び便利なノートパソコンが1990年代半ばから登場し始め、1995年のWindows 95発売をきっかけにして、パソコンの利用者層の裾野が大きく広がることになった為、初心者を対象に様々な雑誌が登場してパソコン雑誌の最盛期を迎えたのもこの頃でした。

それぞれの雑誌には付録が付いていて、その付録もフロッピーディスクから容量の多いCD-ROMに変わったことも懐かしい思い出です。

しかし、皮肉にもインターネットの普及は、パソコンに関する情報を得る手段をパソコン雑誌から奪い取ることになってしまい、雑誌に載るような情報の多くは、インターネット上でより早く無料で入手できるようになってしまった為、パソコン雑誌の役割は一部の読者を除きほとんど失われてしまいました。

1997年にシルバーとバイオレットの個性的なデザインと金属の質感をもったVAIOノート505がSONYから発売されたことをきっかけに私の使うパソコンはデスクトップからVAIOノートに変わりました。(トップ写真右)

このVAIOノートの登場は衝撃的で、一世を風靡したと言っても過言では無く、VAIOノート505は名機として名高く、新世代モバイルノートの先駆けとなったと同時にVAIOノート史の本格幕開けを飾った機種だったと思います。

VAIOノート時代の私はその後買い替えを続けながら「モバイラー」としての道を進んでいて、当時のモバイル通信手段は速度の速い「PHS」を使っていました。

IBMが2005年にパソコン事業からの撤退を突然発表して、中国企業のLENOVOへ売却してしまいましたが、つい先日SONYのPC事業売却という衝撃的なニュースにも驚いているところです。

パソコンを使っていて忘れてはならない存在が「デジタルカメラ」です。 私が初めてデジカメを手にしたのは1997年にSONYから発売された「マビカ」でした。(左写真)

私が初めてデジカメを手にしたのは1997年にSONYから発売された「マビカ」でした。(左写真)

当時パソコン用に広く普及していた3.5インチのフロッピーディスクに保存出来、形式はJPEGなので特別なソフトの必要もなく、手軽にパソコンで使用出来た勝れモノでした。

2HD規格のフロッピーディスク1枚(容量1.44メガバイト)で、画質を少し落とせば40枚前後の記録が可能でした。

SONYはこの「マビカ」をきっかけに2000年代中ごろに「サイバーショット」シリーズへと統合され、私のデジカメもサイバーショットに変わって、今は確か7代目あたりの機種を使っています。

そして今や「スマホ」、「タブレット端末」時代に突入しています。

パソコンが「デスクトップ」(卓上)から「ラップトップ」(膝上)、「パームトップ」(掌上)へと進化が猛烈な速さで進んで来たのです。

最新の情報では「ウエアラブル」という腕時計のように腕に付けて利用したり、眼鏡のレンズ部分をモニター画面とした超小型パソコンを身に付けて利用出来るコンピューターの開発も進んでいます。

時代の流れに極力乗りながらパソコンライフを愉しんで来た私ですが唯一飛び付けなかったのが「スマートフォン」でした。

小型のパソコンと言っても過言ではないスマートフォンは魅力いっぱいのツールには間違いないのですが、モニター画面の小ささが自分にとっては致命的で、携帯電話は未だにガラケーを使っています。

私が現在モバイル用に使っているのが「iPad mini」で、モニターのサイズ、キーボードサイズ共に満足しています。

外出の際には常時iPadを持ち歩いていて、SNS(現在はFacebookとLINEのみ)やブログの準備、メールの送受信などに利用しています。

iPadに搭載されているカメラも利用度が高くなっていて、最近はデジカメの出番が殆ど無くなりました。

現在の私のパソコンライフ;

今の自分にとってパソコンとタブレット端末は欠かすことの出来ない生活の一部になっています。

自分の部屋に置いているデスクトップパソコンでは、ブログの更新準備や写真の整理・管理、音楽ソフトの整理、管理の他に、必要に応じて旅行の時の航空券の手配、発券、そして最近はWebチェックインもパソコン上で搭乗前に出来るようになっています。

ホテルの予約や日本国内での列車やバスの予約なども全てパソコンで出来る本当に有難い時代になりました。

また、ネット・ショッピングも一時期に比べると便利さが増していて、海外居住者が日本のサイトを使って商品を購入する場合、希望すれば海外発送も引き受けてくれるようになりました。

そして最近パソコンやタブレットで「動画」を視る機会が増えて来ました。

通信速度が速くなったことで、動画がスムーズに視聴出来るようになったのです。

こちらでテレビはNHKの「ワールドプレミアム」がCATVのSkycableと契約すれば視聴出来、ニュース、ドキュメント、ドラマ、スポーツ番組などを視ていますが、民放の話題の「ドラマ」や昔から良く視ている日曜日の「笑点」などが恋しくなることがあります。

以前は有料のサービスでネット経由で日本の民放番組の視聴をしていた時期もありましたが、どの民放チャンネルもバラエティーや「お笑い番組」が多く、毎月の出費に見合う視聴をしていないことに気付いて止めてしまいました。

今はパソコンで日本のテレビ番組まで無料で視聴出来るようになっていて、違法にアップロードされたものであっても、ストリーミング配信された動画を視聴するだけでは違法行為にはならないそうなので、話題の民放のドラマなどを視聴しています。

各番組共、オンエアされた翌日にはネット上にアップされ、CMもカットされているので、自分で録画した番組を視る感覚で楽しんでいます。

これも通信速度が速くなってくれたお陰で、一昔前では考えられないことでした。

他にも世界的にも有名な動画投稿サイト「Youtube」や「ニコニコ動画」なども時々お世話になっています。

日本には「GyaO」、「Hulu」、「Yahoo動画」、「楽天SHOWTIME」、「TSUTAYA」などが運営している映画などの有料動画配信サービスが色々あって、どれもリーズナブルな会費で映画などの作品の視聴が出来る便利なサイトがありますが、残念なことに海外のIPアドレスには規制がかけられていて視聴することが出来ません。

私が初めてパソコンを手にしてから20年余りで、急激な進化を遂げたパソコンとその周辺機器が、この先3年、或いは5年の間にどのような驚くべき進化が起こって行くのか、大変楽しみにしているところです。

入荷したままのパレットに乗っている商品を大型の倉庫に並べて販売することによって、管理や陳列にかかるコストなどを徹底的に抑えるコンセプトの「S&R Membership Shopping」(S&R会員制倉庫型ショップ)が昨年ダバオ市内にオープンしました。

S&Rでは食料品全般、家庭用品、家具、電気製品、カー用品(タイヤも販売しています)、衣類など、スーパーとデパートがドッキングしたような品揃えで、年中無休(クリスマスと復活祭休日は除く)で朝9時から夜9時まで営業しています。 S&Rは2000年にマニラ市内のBonifacioに第一号店をオープンさせて以来マニラ市内に4店舗、セブとパンパンガに各1店舗をオープンさせ、ダバオ店は7番目となります。

S&Rは2000年にマニラ市内のBonifacioに第一号店をオープンさせて以来マニラ市内に4店舗、セブとパンパンガに各1店舗をオープンさせ、ダバオ店は7番目となります。

スタート当初はアメリカのPriceSmartとのジョイントベンチャー事業でしたが、その後2006年に完全独立し、現在に至っています。

アメリカのPriceSmartの成功はその後Costcoに発展し、日本でも「コストコ」として成功を収めています。

「S&R」の名前の由来はそのPriceSmartの創業者として名高い故Sol Priceとそ の息子のRobert Priceのイニシアルから名付けたもので、S&Rはアメリカで成功を続けているCostcoと同じコンセプトでフィリピン国内にチェーン展開を続けています。

の息子のRobert Priceのイニシアルから名付けたもので、S&Rはアメリカで成功を続けているCostcoと同じコンセプトでフィリピン国内にチェーン展開を続けています。

S&Rではアメリカやオーストラリア、ニュージーランドなど、他のスーパーでは販売されていない珍しい品々が業務用の大きさでお手軽な価格で購入することが出来ます。

特筆すべきは「肉類」の種類の豊富さで、特に牛肉はオーストラリアビーフ、ニュージーランドビーフ、USビーフなどがあって、すき焼き用の薄切り牛肉などが豊富にショーケースに並んでいたり、日本で飲むのと同じ美味しい「牛乳」もアメリカから輸入されたものが販売されています。

チーズやハム・ソーセージ・サラミ・生ハムなどの種類の多さにも目を見張るものがあります。

魚コーナーではダバオ市内の他店では見かけない生の「サーモン」が切り売りされていたり、冷凍コーナーでは同じく他店では滅多に買えない「スモーク・サーモン」が並んでいます。

S&Rの会員になるには年間700ペソの会費を添えて申し込みをすれば誰でもその日の中に会員になれます。

個人会員(Gold Member)の登録には以下の書類が必要となります。

① 入会申し込み書 <ここをクリックするとダウンロ-ド出来ます>

② 身分証明証(2種)<パスポートとSRRVのID或いは運転免許証など)

③ 年会費700ペソ(年会費は一年毎に納入)

④ 顔写真は受付で係員が撮影してくれて、10数分後に「会員証」が出来上がります。

S&Rで買い物を終えてレジで支払いを済ませると、目の前に軽食が食べれるスナック・コーナーがあります。

メニューはアメリカンなニューヨーク・ピザやホットドッグ、ハンバーガーの他にもヘルシーなチキン・シーザーサラダやフィリピン人が大好きなチキンの唐揚げ、ポテトフライなどもあって、いづれもボリューム満点です。

ドリンクは大きめのコップが45ペソで、セルフで飲み放題になっています。

ゴールド会員は個人会員カードですが、申し込みの時に配偶者用などにもう一枚同時に申請が出来、こちらは年会費400ペソで入会が出来ます。

また、会員がショッピングをする際には会員以外に3名が同伴可能となっているので、親しい友人を連れてショッピングを愉しむことが出来ます。

S&Rダバオ店の場所はMatinaにあるNCCCショッピングモールの並びです。

S&R Mambership Shoppinng Davao

McArthur Highway cor J Rodriguez St.,

Talomo Ave., Brgy Ma-a, Davao City

電話 082 299.0909

「チチャロン」は日本では殆ど知られていませんが、豚の皮を油で揚げた食品で、フィリピンの人たちが大好きな食べ物です。

適度な塩味がついているので、スナック菓子のような感覚でそのままビールのお供にぴったりの食べ物です。

日本の「お煎餅」や「ポテトチップス」のようなサクサクした食感で、お好みでスパイシーなビネガーを付けて食べると美味しさが増すようです。

また、小さくカットしてスープ料理の浮き実にしたり、フィリピンを代表する料理「ピナクベット」に入れて調理することもあり、サラダや、焼きそば、炒飯に入れたりと、幅広く使える商品です。

チチャロンの発祥地はスペインのアンダルシア地方で、今ではスペインの影響を持つラテンアメリカの国々で人気があります。

アルゼンチン、ボリビア、ブラジル(ブラジルではTorresmoと呼ばれています)、チリ、コロンビア、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、グアム、グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、メキシコ、ニカラグア、パナマ、ペルー、フィリピン、プエルトリコ、ベネズエラなどの国々でチチャロンはポピュラーな食品として親しまれているのです。

フィリピンではトップ写真にある袋入りのチチャロンがスーパーで売られていますが、これとは別に手作りで揚げ立てのチチャロンの店がショッピングモールの中でテナントとして営業している場合が多く、こちらで売っているチチャロンは袋菓子のチチャロン(小サイズで15ペソ)とは別格の味わいで、値段も100グラム70ペソほどします。

フィリピンの中でもセブ島のカルカル市で作られたチチャロンが一番だと聞いたことがあります。

セブ市から車で1時間ほどのカルカルではチチャロンは町の特産品になっていて、カルカルまで出かけて揚げ立てのチチャロンを食べに行く地元の人が沢山居るそうです。

このチチャロンスナックは豚皮で作られているので、炭水化物がゼロというところも大きなポイントでしょう。

糖質制限をしていると通常のスナック菓子は食べれませんが、チチャロンなら食べても血糖値が上がらないので安心でしょう。

それとチチャロンを作る工程では茹でたり、オーブンで焼いてからラードを使って揚げるため、余分な脂肪分が抜け落ち、意外とさっぱりしているのです。

冒頭に書いたように、スペイン人が伝えたチチャロンは、中南米各地で食べられていますが、チチャロンを作る豚肉の部位や味付けは国によって様々で、豚の皮だけをカリカリに揚げたスナック風のチチャロンは海の幸が豊富なペルーでは魚の唐揚げも同じくチチャロンと呼ばれています。

またフィリピンでも鶏皮のチチャロンやマグロの皮のチチャロンも販売されています。

ペルーではこのチチャロンをパンに挟んだ「チチャロンサンド」(Pan con Chicharones)が有名です。

丸いフランスパンにチチャロンと揚げたサツマイモ、それにタマネギをレモンとトウガラシで和えたサルサ・クリオージャをたっぷり挟んだチチャロンサンドは、ペルー定番の朝食メニューとなっています。2010年にスペインの新聞社が行った世界の朝食に関する投票で、このチチャロンサンドはスペインの「ホット・チョコレートとチュロス」やフランスの「クロワッサンとカフェ・ラ・テ」を押しのけ、堂々の一位を獲得した人気の一品なのです。(写真下)

朝食としてはちょっとボリュームがあり過ぎるように思えますが、カリッと揚がったチチャロンと、レモンの酸味が程良いサルサ・クリージャの組み合わせは絶妙で、世界中を支配下に置く大手ハンバーガーチェーンの店舗がペルーであまり増えない理由はこの「チチャロンサンド」にあるのかも知れません。

コスタ・リカには豚肉の塊をラードで揚げたチチャロンで有名なレストラン「Chicharronera Acseri」があります。

豚のから揚げみたいなイメージのこの店のチチャロンはレモンをかけ、ユカ芋(キャッサバ)のフライと一緒にがっつり食べる豪快な一品です。

また、代表的なブラジル料理のひとつで、ブラジルの国民食と呼ばれている「フェジョアーダ」(Feijoada Completa)は黒いフェイジョン(黒いんげん豆)と豚の脂身、豚や牛の干し肉または燻製肉、リングイッサ(Linguiça)という生ソーセージ、豚の耳や鼻、豚足、尾、皮などを、ニンニクと岩塩の塩味でじっくり煮込んだ料理です。

素焼きの壺に入れ、千切りにして炒めたコウヴェ(Couve、ケール)、ファロファと呼ばれるバターやベーコンで炒めたマンジョッカ芋(キャッサバ)の粉、オレンジのスライス、そしてブラジルでは「Torresmo」(トレズモ)と呼ばれているチチャロンが定番の付け合わせとして出て来ます。(写真下) さて、こんなに美味しいスナックのチチャロンですが、日本では製造販売されてはいないだろうと思っていましたが、ネット通販を調べていたところ何と日本製の「チチャロン」があることが判りました。

さて、こんなに美味しいスナックのチチャロンですが、日本では製造販売されてはいないだろうと思っていましたが、ネット通販を調べていたところ何と日本製の「チチャロン」があることが判りました。

在日フィリピン人向けの食材の専門ショップでれっきとした日本産の「チチャロン」があって驚きました。

大きい袋がチチャロン・バラットで小さい袋がチチャロン・ラマンと言う名前です。

「ラマン」はタガログ語で「肉」の意味で、このチチャロンは肉に近い部位の皮を使用しているので、食感が硬めなので、サクサクとは噛めないようです。

このユニークな緑色のスープ、ベースは「ほうれん草」で、たっぷりの蟹肉と貝柱などのシーフードがたっぷり入った激美味スープです。

このスープがいただけるのが、海鮮中華レストラン「アファット」です。

私が1999年にダバオで暮らし始めた時には既に大盛況だった「アファット」(Ahfat)は今でもダバオを代表するレストランのトップクラスの座を維持しています。

余りの混雑振りに、オーナーが直ぐ近くにアファット2号店をオープンしたのが確か2004年だったと思います。

その後2007年から数年間チェンマイ暮らしをして、再びダバオに2011年暮れに戻った時には、何と3号店が同じく1号店の目と鼻の先にオープンしていて驚きました。(下写真、上が1号店、下左が2号店、下右が3号店)

ダバオ在住の日本人は勿論、ダバオを訪れる日本からの訪問者の多くがこのアファットで下鼓を打っている筈です。

店自体は決して豪華な作りではなく、極く庶民的な雰囲気のレストランですが、店内の生け簀には常時活きのいい魚介類が泳いでいて、ダバオで獲れた新鮮な素材を使ってシーフードを調理してくれます。

メニューはシーフードの他に、「中華前菜」、「スープ類」、「野菜料理」、「豚肉・鶏肉・牛肉」料理各種、麺類、焼き飯などなどの中華料理があります。

ビクトリア・プラザの裏手の駐車場エリアにあるアファットレストラン1号店、2号店、3号店はお互いに向かい合う形で営業しています。

特に土日の昼食時には混雑するので、少し早目に出かけることをお薦めします。

アファット・レストランのメニューは全て一品料理なので、最低でも4名くらいで出かけないと、バラエティに富んだ料理の注文が出来ません。

と言うのは一品料理の「量」が例え<Small>サイズを頼んでもかなりのボリュームなので、2人で出かけた場合には2品注文しただけで、食べ切れない程の料理が運ばれて来ることになるのです。

私のお薦めの一品は冒頭に紹介した緑色スープの他に、「ガーリック・カンコン」(空芯菜のガーリック炒め)、「スチーム・ラプラプ」(ラプラプの蒸し料理)、「塩小魚入り炒飯」、「ガーリック・プラウン」(海老のガーリック炒め)、「ペッパー・クラブ」(蟹の胡椒炒め)などなどです。 活きのいい「ラプラプ」の蒸し料理は絶品です。

活きのいい「ラプラプ」の蒸し料理は絶品です。

デザートにはアファット名物の「ドリアン・フロート」(ドリアン・ケーキ)を是非お試し下さい。

店内はいつもお客さまでいっぱいで、その上「テイクアウト」のお客も沢山居て、アファットの不動な人気を物語っています。

Ahfat Seafood Restaurant

住所 Bajada, Victoria Plaza Compound, Davao City, 8000

電話 224-0002, 226-2688

ジョリビー(Jollibee)はフィリピン生まれの国内最大のファストフード・レストランチェーン店です。

ジョリビーを運営する「ジョリビー・フード・コーポレーション」はジョリビーの他に、ピザ系のチェーン「Greenwich」、中華料理のファストフードチェーンの「Chowking」、ケーキ専門店チェーンの「Red Ribbon」、バーべキューチキンなどのローカルフードチェーンの「Mang Inasal」、フィリピン国内の「Burger King」と「Delifrance」(パン、サンドイッチチェーン)を運営しています。

ジョリビー・フード・コーポレーションの2013年度の純利益は46億ペソ<約106億円>(対前年比24.5%増)と順調に業績を伸ばしています。

ジョリビーの歴史は1975年に実業家のトニー・タン・カクチョン氏が家族と共にマニラ首都圏のケソン市クバオにアイスクリームパーラーをオープンしたのが始まりで、そこが後に「ジョリビー」の1号店となりました。

ジョリビーは現在フィリピンの他にアメリカ、台湾、香港、ベトナム、インドネシア、シンガポール、ブルネイ、サウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦のドバイ、オマーンに進出していて、フィリピン国内に1,941店が営業を展開しています(ジョリビー 733店、Chowking 395店、Greenwich 209店、Mang Inasal 393店など)

そして海外にはJollibee, Chowking, Red Ribbonブランドの店舗が合計562店あります。

米経済誌『フォーブス』によると、カクチョン氏とその家族の資産は2013年時点で17億米ドルに上り、同誌によるフィリピンの富豪番付では、フィリピンの富豪50人の中で11位につけており、国を代表する資産家でもあるのです。

フィリピンには以前から、ファストフード世界大手のマクドナルドやKFCが進出し、ハンバーガーをはじめとしたお馴染みのメニューを提供していますが、フィリピンのファストフード市場では「ジョリビー」が絶大な人気を集め、マクドナルドやKFCに引けをとらないどころか、市場のけん引役となっているのです。

ジョリビーがマクドナルドを超える人気を保持している理由は、フィリピンの食文化に根ざしたメニュー展開にあります。

フィリピン人好みの味付けや、フライドチキンにフィリピン人の主食である「ご飯」を添えたセットメニューを提供していることや、主食以外にもスパゲッティとコーラのセットといったメリエンダ(おやつ)用のメニューやご飯とハンバーグ、ポーク、ビーフ、魚、春巻きなどのセットメニューも充実しているのです。 最近人気がある「Ultimate Burger Steak」はドリンク付きで119ペソ(270円)

最近人気がある「Ultimate Burger Steak」はドリンク付きで119ペソ(270円)

冒頭に書いたようにジョリビー・フーズは海外進出に意欲的で、1986年に台湾に進出したのを皮切りに外国での店舗網を広げ、2013年3月時点の海外店舗数は合せて562店に上っています。

こうしたジョリビーの海外進出の特徴は、フィリピン人の海外出稼ぎの広がりに合せて店舗網を拡充してきたことです。

フィリピン政府は自国民の海外への出稼ぎを推進する政策をとっており、フィリピン人は医師や看護師、技術者といった専門職から、建設労働者や家事労働者まで多様な人材を世界に送り出しています。

ジョリビー・フーズはそれに足並みをそろえるように海外事業を広げ、フィリピン人出稼ぎ労働者が多い中東や米国、アジア諸国などで店舗展開を進め、海外に出稼ぎに出たフィリピン人にとって、出稼ぎ先で出会うジョリビーのメニューは「懐かしい味」となっているのです。

そして更に新たな業態の展開などを含め、現在ではフィリピン人出稼ぎ労働者だけではなく、現地の消費者を取り込む計画を推進中です。

これらの国々以外にも、ジョリビー・フーズは巨大な人口を誇るインドやインドネシア、中国など海外での店舗展開を積極化し、2017年までに海外売上を全売上高の半分に高める方針だと伝えられています。

折しも、日本マクドナルドでは昨年からの「大幅減益」、「客足低下」、「売り上げ減」の三重苦に陥っていて、社長の原田泳幸氏が、去年の8月にその座をカナダ人女性のサラ・カサノバ氏に明け渡し、自らは持ち株会社CEOに専念することになりましたが、つい先日その座も失って、「退任」となったようです。

日本のファストフード業界は年々厳しさを増していて、増え続けているコンビニがファストフード店の顧客を奪い合う様相になっていて、天下のマクドナルドも昨年からの業績不振からなかなか抜け出せないようです。

日本マクドナルドホールディングスは2013年12月期の連結経常利益が前期比57.9%減の100億円に落ち込むと発表しましたが、その後も業績悪化の流れは止まらないようです。

そんなマクドナルドに対して、モスバーガーを展開するモスフードサービスの業績回復が鮮明になって来たそうです。

日本生まれのモスバーガーは数年来低迷していましたが、昨年から盛り返して来ました。

同社は、ハンバーガー全24品のうち17品をリニューアルしたことと、国産肉使用の「とびきりハンバーグサンド」シリーズの好調によって、客数が増え、売上高と営業利益に寄与したことが業績回復の要因としています。

つまり商品力の向上が業績回復につながったと言えるでしょう。

低価格商品を出したかと思うと廃止して、今度は高価格商品を投入したりと、価格政策のダッチロールを繰り返しているマクドナルドに対して、一貫して価格競争に参入しなかったところがモスバーガーの戦略でした。

日本でのマクドナルドとモスバーガーの状況は、フィリピンに於けるマクドナルドとジョリビーの販売戦略がオーバーラップするような印象です。

積極的に海外戦略を進めるジョリビー・フード・コーポレーション。

海外には未進出の国や地域もある上、グローバル競争も激化している現在、同社の店舗がどこまで受け入れられるかは未知数です。

また、最近の欧米経済の不安定といった懸念材料もある中で、フィリピン生まれのファストフードが世界市場での競争にどう対応して行くのかが試されることになります。