オオヒナノウスツボの仮雄しべが扇状であるという、pandaさんのオオヒナノウスツボの記事を読んで、以前写したことがあるオオヒナノウスツボの仮雄しべを探してみました。しかし、花のアップを写していなくて確認することができませんでした。

そこで、同じ属のゴマノハグサの仮雄しべが「へら状」と書かれてありましたので、こちらを代わりに観察してみました。

花を下からのぞきこむと、4つ集まった雄しべの上部に仮雄しべがみえます。

真下からみたようす。 花冠と同じ黄緑色をした平べったくて雄しべよりも幅広い仮雄しべです。

ゴマノハグサの花は終り頃になると、花冠をポロリと落としますので、花の終わり頃の花冠を開いてみました。

仮雄しべは色合いや形がまるで小さな花冠のような形です。 これをへら状というのかな?

4つの雄しべが集まっていましたが、花を開いてみると、雄しべと仮雄しべはちゃんと雄しべのつく位置に配置していました。

クサフジは好きな花です。 この青紫色の花が咲いているを見つけると、高原の涼しい風を感じます。

花を写しているとセセリチョウの仲間が花にとまってくれました。 う~ん・・・、絵合わせで行くとミヤマチャバネセセリかな?

豆果ができていました、やや幅広でかわいい果実です。 熟した果実を開いて種子も見てみました。

真っ黒でコロコロした丸っぽい種子でした。

毎年イチリンソウの花が咲くのを楽しみにしている場所があります。 そこではまだ花が少ししか咲いていませんでした、ところがその場所から少し離れた所を何の気なしに通っていたら、なんということでしょう・・・斜面一面が真っ白になっているのを発見しました。

まだお日様が当たり始めたばかりなので、花は半分閉じています。 それでもこの密度でイチリンソウが咲いています。

お昼頃になって花がすべて開いたら、きっとこの斜面はみごとにイチリンソウの白い花で一色になることでしょう。 イチリンソウの斜面と名付けました。

一心行の大桜のあたりは綺麗に整地されて公園になっていました。 この時期は「一心行大桜祭り」の期間ということで、弁当店などの出店が並んでいました。 植木を売っている店もあり、ヤマシャクヤクの苗がありましたので、1本購入して庭に植えてみました。

買った時はつぼみが小さくて緑色でしたが、うまく庭に定着してここ数日の暖かさで花を咲かせました。 夕方になると花は閉じて、翌日にはまた花が開きます。

2日目から花には花粉がたくさん出て、ヒラタアブやハナバチが花粉を食べに訪れています。

ヤマシャクヤクは花が咲くまでには5~7年もかかるそうです。 花が咲いてから今日で3日目です、1つの花はいったい何日くらい咲くのでしょうか。

なでしこJAPANがワールドカップで優勝しましたね。 日本中に勇気をもたらしてくれる快挙だと思います。 世界一おめでとう!!

Dianthus superbus L. var. longicalycinus (Maxim.) F.N.Williams

カワラナデシコ

別名: ナデシコ、ヤマトナデシコ(大和撫子)

レンジャクを観察する第1の目的は、フンをするところが見たいからです。

これまでレンジャクの排泄を何度か見ていますので、フンをしそうなレンジャクはおおよそわかるようになってきました。

これはフンをしそうだぞとカメラを向けていたヒレンジャクが、狙い通りに排泄をしはじめました。

今回はゆらゆら揺れるフンの方にピントを合わせて撮影をしています。

相当長いフンです。 いえいえ、ヤドリギ果実中のビスシン(viscin)組織の驚くべきすばらしい能力ですね。

このフンが落ちた後には、木の枝にビスシン(viscin)組織によってからみついたヤドリギの種子がたくさん見られました。

画像に写っているのは6羽まではすぐにわかりますが、○をつけたところに・・・

○を付けた部分のアップです。

○を付けた部分のアップです。体が半分と尾っぽの部分が写っていますので、合計は7羽でした。 KLXさんがみごと正解でした。

年末からずっと曇り空が続いていましたが、年明け8日にようやく気持ちのよい青空になりましたので、ヤドリギを見に行ってきました。

ようやく1節目が伸びたあたらしいヤドリギをいくつか発見しながら歩いていますと、チリチリチリ、ヒーヒーと特徴のある鳴き声が!

鳴き声がする木のあたりを捜すと、ふっくらしたまん丸い体形、尾が短くて、オレンジ色と先が鮮やかな赤色、

みんな向こうをむいていますが、連なって止まっています。

そして、カッコイイ頭の形と独特の目のライン・・・まちがいありません、ヒレンジャクです。 今年は福岡県に1月上旬に渡来しました。

問題です: この写真にはヒレンジャクは何羽写っているでしょう? (中央やや左、太い木の上にあるのは葉です)

正解は明日へ・・・

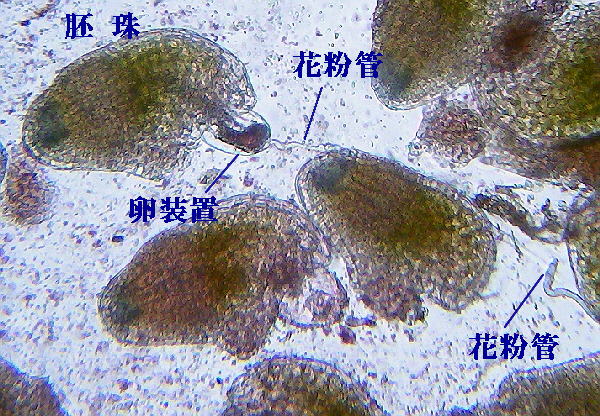

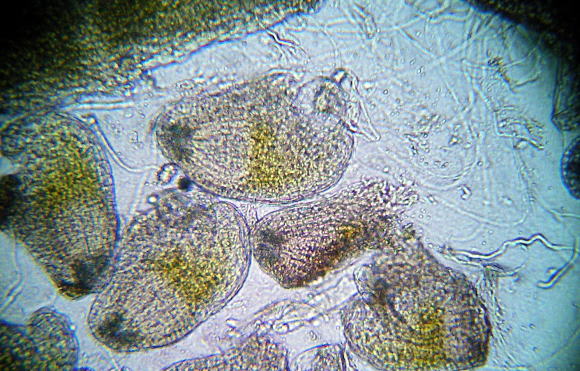

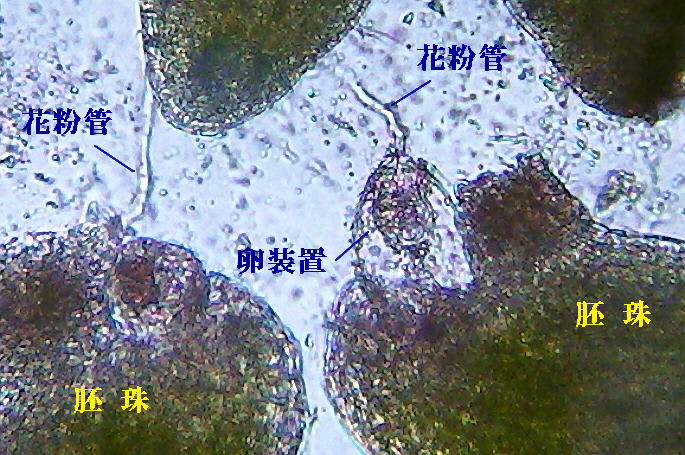

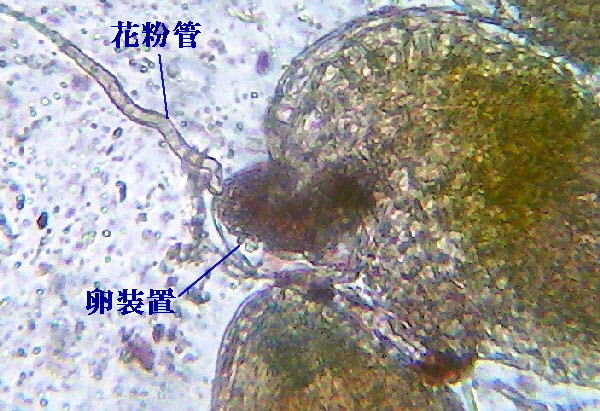

一昨年(2009)名古屋大学の東山哲也教授らがトレニアを使った実験によって、ついに花粉管を引き寄せる誘因物質が世界で初めて明らかになりました。 トレニアを使って同じように実験の追認を行ってみたのですが(トレニア(Torenia fournieri) -花粉管誘導物質の発見-)、その時は花粉管が胚珠の卵装置にたどり着くところまでは見ることができませんでした。

昨年の10月、夕菅さんからトレニアの花粉管が胚嚢に到達している写真を見せて頂きました。 方法は花粉を受粉させた後の子房内の胚珠を観察されたそうです。 その観察のようすと画像を夕菅さんはブログでとてもわかりやすく丁寧に記事にされています(こちらをご覧ください)。

さっそく私も子房内を観察しましたところ、花粉管が胚珠の卵装置に到達しているようすを観察することができました。 植物の受粉を実際に見ることは困難なだけにとても興味深い観察でした。(2010.10.14)

トレニアの子房内 たくさんの花粉管が胚珠まで伸びている

花粉管が卵装置に到着しているようす

1つの卵装置には1本の花粉管が到達する

2011年 新年明けましておめでとうございます

卯年にちなみ “ウサギアオイ” の花と果実と・・・

そして昔尾瀬で写した “エゾウサギギク ”です。

今年もまた植物のことを楽しく学んでいきたいと思っています。

本年もどうぞよろしくお願い致します。