日々の出来事や心境を絵日記風に伝えるジャーナリズム。下手な絵を媒介に、落ち着いて、考え、語ることが目的です。

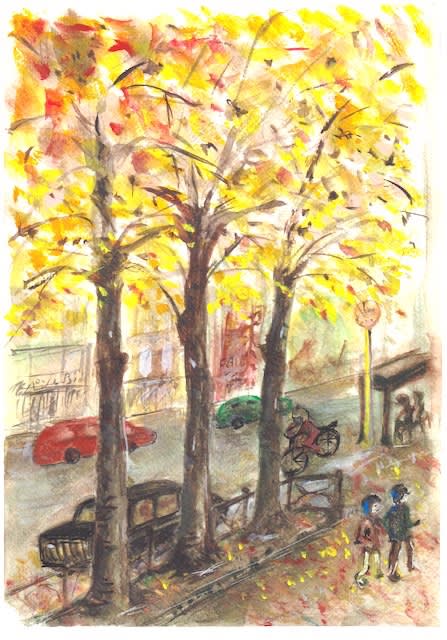

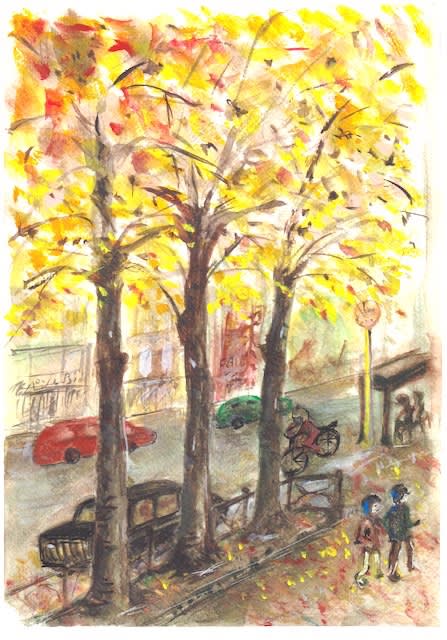

並木

この2,3日の冷え込みで、木々の葉の色付が本格化してきた。各地の紅葉も伝えられている。夏が暑かったせいで、葉が茂り、紅葉がいつもより鮮やかなようだ。我が家の近くの街道に植えられているユリノキも茶黄色に紅葉し、歩道を歩くのが気持ちいい。この木は植樹されてかれこれ40年。ずいぶんを大きくなって、歩道を覆いかぶさるように茂っている。

問題なのは、落葉の処理。路面を管理している商店街の人々や民家の人たちは大忙し。今は焚き火が禁止されているので、落ち葉を掃き集め、管理するのが相当に面倒なのである。

毎年、秋口になると落ち葉対策としてか、並木の強剪定が始まる。枝や葉は綺麗に刈り取られ、丸坊主。このほうが美観上好ましいと思う方もいるが、大きく育った木の生育を損ねていることには違いない。今年は剪定年を免れたのか、枝葉が大きく張り、夏場に木陰を作ってくれた木々である。

落ち葉、なんとか火を使わないで始末の仕方はないのだろうか。炎は出さず、高熱で乾燥させる燃焼炉とかを並木の所々に設置する。灰は肥料になるので、そのまま並木に施肥すれば木々は一層育つだろう。などと空想する。

落ち葉の季節は、落葉を踏み歩くことの風情もあるが、また掃き清めれてた路面を歩く気持ちよさもある。新緑を含め、並木通りの四季を体感できるのは、都会で住むものの楽しみのひとつである。

とはいえ、一番の問題は、歩道が狭いこと。先だって、ある幹線道のバスに乗ったのだが、街道沿いにイチョウが植えられている。強い剪定で樹は萎縮している。イチョウは厚みのある葉が特徴で、歩く時には支障がある。それに強い匂いの銀杏。並木の木として決して好ましいとは思えない。公園などでは、雰囲気を醸しだず象徵のような役割を果たすが、狭い歩道とは相容れない樹木だと思う。

街道の並木はどうあるべきか。本腰を入れて考えたいものである。神宮外苑の緑を保護することが一部で話題だが、ポイントがずれている。都市の樹木は保護するものではなく、人間にあわせて管理するものである。都市の並木のあり方、あるいは管理の仕方を本気で検討してもらいたいものだ。高木である必要はない、場所によっては灌木が相応しい場所もあるのだ。江戸時代の並木は、道路の里程標の役割を果たす榎が植えられていた。【彬】

タマスダレ

わたしは新聞を読まない。テレビはスポーツの実況とBSフジの「プライム・ニュース」。ああ、NHKの「カネオクン」は見るか。息子の家族も新聞を購読していない。テレビはネット・フリックスから。

世の中の動向を知るにはパソコン上の yahoo japan とX投稿で十分。

私と同じようなメディア接触をしている人が多いのではないか、と思う。

実は私の知人の新聞配達員の二人が首になった。朝日新聞と東京新聞である。幸いなことに同業の店舗に配属されたが、新聞の危機は末端の配達員にまでに影響を与えている。NHKも聴取料を取るために、引っ越し時の再登録をお願いするメッセージを番組中に流し続けている。

ネット時代はさまざまな場面で影響を与えている。近くは兵庫県知事選のあり方である。マスコミの予想がはずれ、辞職した前知事が再選された。ネット上の情報操作が強く影響したとされている。

私がマスコミと接触しないのは、マスメディアやジャーナリズムが不要と思っているからではない。むしろ必要だと思っている。メディアは人々の目となり鼻や口となって国内はおろか世界中を、記者たちが駆け巡って様々な情報を収集、状況を伝えている。各地に派遣されている記者たちの活動は貴重である。だが、そういう記事やコトバが受け手から疎遠にされているのである。なぜなのか。その理由を一番知っているのは当事者に違いない。忙しさにかまけてその理由を理解していだけである。

新聞にしろテレビにしろ、大きくなりすぎた。マンネリというのが一番ぴったりしていると思う。巨体をもてあまし時代の動きに対応できないでいるのである。テレビや新聞の広告をみれば状況がいちばんはっきりする。いま、新聞にビッグビジネスの広告が乗るだろうか。新聞が信用されていない証拠である。テレビも然り。話題になるような企業広告は皆無だ。

メディアの役割は重要だ。時代に即した改変を願わずにはいられない。【彬】

小菊

菊のシーズンである。各地で菊まつりや菊展が開かれている。今年はすこし開花が遅れているようだが、バラと並ぶ一大花祭りである。

菊で思うのは、紋章である。天皇家の由緒ある紋章だが、いっときは一般人が使用するのが禁止されていた。禁止されたのは明治になってからだと思うが日本酒の銘酒に「菊水」というのがある。菊に水の組み合わせる菊水というのは、由緒ある立派な紋章で、普通の人が使えなかったはずである。このお酒はいつから使うようになったのだろうか。今でもラベルに菊水紋章がプリントされている。

ところで、天皇家はいつから菊の紋章を使うようになったのだろうか。伝えられているところでは、鎌倉時代、後鳥羽上皇が菊の花がとても好きで家紋としてさまざまなものに菊の紋を使うようになったのがきっかけだとされている。それまでは「日月紋」(じつげつもん)だとされている。天照大神は日の神だからだそうだ。

菊は匂いが強い花で、丈夫である。栽培も簡単だ。だから地方にいけば、至る所に花がさいている。種類も多い。大きな分類としては、大菊、中菊、小菊と花の大きさで区分けしているようだ。食用もあって菊のお浸しは秋の味覚である。蚊取り線香用の除虫菊というのもある。日本人にはもっとも馴染みのある花なのである。

全国隅々まで威光を伝えたかった天皇家としては、後鳥羽院が菊を選んだのは格好のことだったのかもしれない。

日本のラグビー代表のエンブレムは桜だが、サッカーにもエンブレムを与え、菊を模ってはいかがだろうか。【彬】

先日、母校、上智大学経済学部の同窓会(経鷲会:けいしゅうかい)に参加した。(経は経済学部の経、鷲は、上智のシンボルマークの鷲)

毎年、毎回参加するようにしている。様々な出会いや発見があり大変楽しい。

会は、総会、講演会、懇親会、と進む。

・上智学院 理事長挨拶。

・経済学部長の講話。「経済学部の今」

・同窓会長挨拶。

・講演会:日銀0Bの興味深い話。

・懇親会。

ところで、学部長の話によると、「経済学部の今」は「僕の在籍していた時代」と大きく変わっている。

現在は、

・国内、海外の大学と協力し、また、様々な企業と提携し、学生たちが様々な課題の解決にチャレンジしている。

・今、経済学部の半数近くは、女子学生である。・・・僕らのころは10人に1人くらいだったかな・・・・。

・経済学部の授業は30%が英語でおこなわれる。

など。

さて、いつも楽しいのは、懇親会。準会員の現役学生から、かなり年配の先輩たち、そして、教授たちが、一堂に集まり賑やかな宴席となる。まさに、半世紀以上の人のつながりがあるわけだ。今までは参加者は、ベテラン会員ばかりだったが、今回は、20代の若い人が多い。話があわないかと思いきやそうではない。屈託なく気楽に話せる。・・・同じ釜の飯を食うという感覚があるのかな。

この日は、若い人からおおいにエネルギーをもらった。

絵は、上智大学。同窓会の案内書の写真をスケッチ。

2024年11月20日 岩下賢治

ダリア

民主主義国家が理想としてきた福祉国家を代表する国家、例えばフィンランド、デンマークなどが赤字をかかえて呻吟しているようだ。負担と享受の関係にアンバランスが生じているのである。原因は少子高齢化だとされている。老人の死亡年齢が上がって、福祉を享受する人が増えているのに、これからの時代を担い、支える青年や子供の数が減っているのだ。

日本の社会保障制度も同様の問題をかかえている。今回の総選挙でも健康保険および年金会計の大赤字が最大の課題であったはずなのに、問題があやむやにされ、逆に減税が先走った。

難しい問題である。世界中の誰もが解決案を出すことができずにいる。女性に金銭補助し、出産を促すなど愚の骨頂である。

私自身、後期高齢者で享受する側にいるのだが、どうにか健康を維持し、ささやかな仕事にたずさわっているので、福祉制度の恩恵に直接触れ合う機会はないが、思うところを言ってみたい。

①生産人口の減少はロボットで

失業率はさがり、人手不足が問題とされている。確かに街のコンビニの店員はほとんどが外国人である。土木の現場なども外国人が多いと聞く。

しかし、今後は生産現場での人手は全てロボットが代替するようになるはずだ。ここで問題となるのは、ロボットの生産力を経済上の問題としてどう算出するかということ。昔風に言うなら、ロボットそのものを制作した費用が生産性に組み込まれると考えられる。普通の機械化と同じである。でもロボットの場合はそれでいいのだろうか。ロボットの生産力は、人間の労働と同じように付加価値を生み出すはずだ。だから給与を与えられるべきで、そして生産現場に投入する。ロボットを人口の一人としてみなし、結果として納税を義務づける。

福祉制度の赤字はロボットの生産性で賄う。

②老人医療を一元化すること

赤字は医療費が大きい。医療費は今は部門別になっていて、例えば歯科、内科、外科などと分科されている。しかし高齢者(例えば’70歳以上)の場合は、これを一元化してすべて老人科が引け受ける。これによって高齢者への無駄な重複診療と過剰な医薬品投与がへるはずだ。

老人科はまず看護婦などが第一次的に面接し、対応する。

③老人の職場を増やす

定年という分類を捨て、老人用の職場を作る。例えば環境(公園や道路など)美化、教育施設(学校や保育園)の補助活動、公共機関(図書館や運動場、役所や医療機関)の運営援助などを職業化する。今、これらは老人クラブのボランティアとして機能している側面があるが、これを正式の職業とみとめるのである。

④老人の職業を生産力で評価しない

生産性の向上はロボット社会で追求すればいい。老人の職業は協調性や皆勤性で評価すべきで、年取ったからといって職場から離脱しないようにすることで、健康の維持=医療費の削減がはかられ、補助を受ける生活からの脱却がみこめる。

などと考えた次第。

もっと根本的には、国家の仕組みとしての福祉社会を、社会・経済・思想を含め科学的に追求することである。【彬】