日々の出来事や心境を絵日記風に伝えるジャーナリズム。下手な絵を媒介に、落ち着いて、考え、語ることが目的です。

ホタルブクロ

江東区では公立中学校の部活の指導・管理を試行的だが、外部委託することになった。報告されているものによると、

スポーツ庁及び文化庁が令和4年12月に策定した「学校部活動及び新たな地域ク ラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」では、少子化が進む中、生徒が 将来にわたりスポーツ・文化芸術活動に親しむことができる機会を確保するため、速やかに部活動改革に取り組む必要があるとされている。また、これまでの部活動は教 師の献身的な勤務によって支えられてきており、長時間労働の一因となっている現状 がある中、国では公立学校における働き方改革の視点も踏まえ、部活動改革を進めている。江東区においても、これらの社会的情勢を踏まえて、部活動改革を進めていく必要がある。

本業務は、土日・祝日の地域クラブ活動の運営を学校外の団体に委託することで、 生徒・保護者及び教師への効果・影響を調査するとともに、段階的な地域移行を進めるために実施するものである。

とされている。

課外活動は教師に過大な労力を要求する。知人の教師によると、出勤が午前8時で帰宅時間が午後8時、つまり12時間勤務を余儀なくされている、という。

私は以前から、義務教育から体育や図工、家庭科などを外すべきだと言ってきた。今日のような都市生活では、基礎教科以外の学習は学校に頼らなくとも、いくらでも学ぶ機会があるし、その上、学校に依存しすぎると、上下関係とか学業関係とかが絡んできて、課外活動がいびつになる恐れも問題となる。その典型が運動部(野球部、サッカー部などなど)である。しかも学校に依存することで教師への負担が高まる。

江東区が実験的であれ、外部委託に踏み切ったのは正解だと思う。土日に限っているようだが、平日も含めて欲しいものだ。問題なのは、外部委託先である。選別があるとは言え、希望に沿った外部人材(設備)が応募するのか、、、、、ということ。【彬】

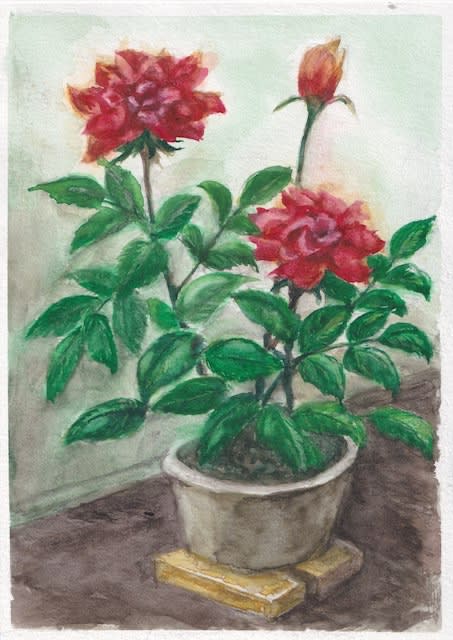

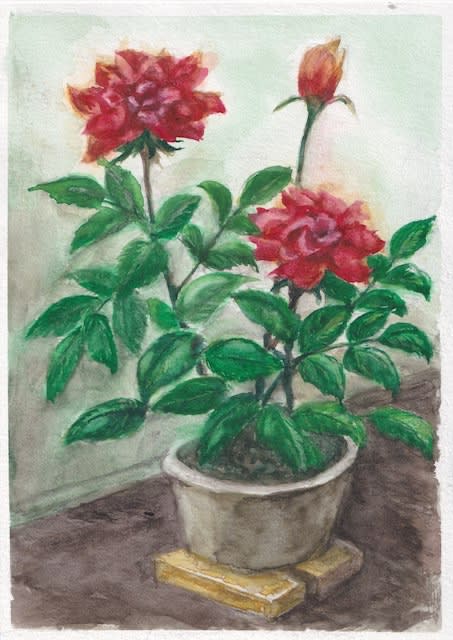

ミニバラ

農地法というのはどういうものか。都会暮らしが普通になった今では、知らない人が大多数だとおもう。特に若い人ではそうであるに違いない。今日の農地法、簡単に言えば、戦後、農業の理想に向けてJHQによって改正されたものが、現在の農地法で、それまでの大地主=小作人の農業から小農自営に転換した制度である。大地主が所有していた土地は没収され、小作・小農に安価で分配された。

その絡みで農業委員会という制度が設定された。この委員会は篤農家が運営し、農地を工業などに転用するのを抑制するための組織だ。その結果、いまだに農地を株式会社などが購入するには、この委員会の承認が必要で、たとえばスーパーヨーカドウとかが土地を買って、そこで野菜類を栽培し、販売することができないことになっている。株式会社などの利益法人が農地を所有することもできないのである。

昨年来、日本は高温化に見舞われ、野菜類は軒並み値上がりした。現今の米の値上りも、その影響があるように思う。

いい機会だから、戦後の農地問題の再検討をぜひ行ってもらいたいものである。小泉農相ひとりではどうにもならない。各界から識者を募って、戦後から現代までの農業問題を総括し、新たな立法に踏み込む時が来ているように思える。

農業は今、大規模化で機械化がどんどん進んでいる。米やキャベツにかぎらず、産地に即した農作物の工場生産化をすすめてもらいたい。実験では、路地栽培のトマトは大きなハウスなどで、水利、肥料などを管理すると、1年ものの苗木が3年に渡り成長しつづけ、時期にかかぎらず実を実らせ続けるという。果物類は品種改良がどんどん進んでいるが、同じように野菜類、穀類でも品種改良が進むと思う。

農産物も工業生産物と同じ地位を獲得してもらいたいものだ。それが食糧の安定した供給を可能にするはずである。【彬】

ガクアジサイ

5月25日、第75回の植樹祭が埼玉県の秩父市で開催された。天皇、衆議院議長、埼玉県知事、農水相らの列席による恒例の行事である。もう75回を数える。

植樹祭が開催さrた当初は、戦禍で荒廃した山野の回復を目指す行事で、大きな注目を浴びたものである。スギ、ヒノキ等の針葉樹は成長も早く、真っ直ぐに伸びるので、街の再興のは欠かせない建築材として、各地で植樹された。コウヤスギ、アキタスギなど、名木として今でもその名残を残している。林野の作業も機械化され、運搬のための森林鉄道が各地で敷設された。日本の戦後復興の主要な事業であった。

しかし1980年代ごろからカナダやインドネシアからの輸入材が大量に出回るようになって林野事業は衰退するばかり。植樹されたスギ、ヒノキは放置され、その結果、花粉症という疾病を産むことになった。

そして植林というのは、建築資材という経済的な需要から、自然や環境を守るという視座へと変わってきた。その結果、スギでは小花粉という花粉症を予防する品種改良も施されるようになった。

スギ、ヒノキについては、台風などの自然災害の観点からも見直しが進んだ。根が浅く、大雨や地震などに弱いため、背の低い広葉樹にすべきとして、多くの里山で伐採、植え替えが行われた。

針葉樹というのは北海道などの低温地帯の植物で、縄文期などは広葉樹に覆われていたはずという「照葉樹林文化」(佐々木高明)なども注目を集めたこともある。

一方、日本の木材建築の伝統から、高野山のヒノキ、コウヤマキなどを保護する行政があり、江戸期には木曽五木と言って幕府が伐採を制限した樹木もあった。いずれもスギ、ヒノキの仲間である。

以上のように、日本の植林については長い伝統があって、上記したものはその一端である。

植樹祭に話を戻そう。

樹木を育て、自然豊かな山地を涵養するという目的のこの行事は、少なくとも上記のような経緯を踏まえる必要があると思う。

その上で今回天皇が植樹した樹種は

ケヤキ スギ(少花粉) トチノキ

であり、種まきしたのは、

ヒノキ(少花粉) アカシデ

である。

体調のせいで欠席した皇后の植樹は

ヒノキ(少花粉) コナラ ヤマザクラ

が予定だった。

いくら少花粉とはいえ、ヒノキ、スギが選ばれたのはなぜのだろうか。私には疑問である。樹種には様々な言い伝えや歴史が隠されている。それが日本の文化とつながっている。それを踏まえた上で、なぜこの樹種が選ばれたのか、それを知りたい。

林野庁に問い合わせをすれば、植樹祭の全ての樹木が分かろうが、ネット上では明らかではない。祭りにとらわれることなく、植樹祭に選ばれた地域と樹木を一覧できることが、私たちの樹木についての理解を深めることに役立つはずである。【彬】

鉢植えのバラ

米の高止まりが続いている。江藤農林相は責任を取らされ辞任した。前回に続いて私の感想を述べる。

米価はなぜ高止まりしているのか、その原因を説明する言辞が出てこないばかりか、問題の所在がどこにあるのか、一向に明らかにされてこない。新任の進次郎農相は、備蓄米の随意入札というほとんど禁じ手のような施策で、この難局を乗り切ろうとしているようだ。随意入札というのは、売り手が価格をあらかじめ決めておいて、指定業者にだけ入札する権利を与える方法である。公共施設の建設に使われることがあるが、一般市場ではあり得ない方法である。

本当の問題は何のか。米が不足しているから価格を押し上げているのか。

そうではあるまい。2024,23.22年と凶作だったわけではない。備蓄を含め、米は十分に確保されている。放出すべき備蓄米は、十分に確保されているのだ。なのに、、、である。

戦前から、米の生産、供給は日本の最大の問題だった。だから江戸期から明治期は米騒動という社会運動が発生した。それを制御したのが米の政府管理で、配給制度が敷かれ、今日まで根っこの部分で作用しているように思う。その名残は1900年代まで続き、米の価格は国会が決めていた。だから収穫期になると、国会周辺は地方から派遣された農協職員たちが連日のようにデモっていたものだ。純粋に市場経済になれば、価格はもっと合理的に決まるはずなのに、それをしないのは、米が日本文化の根幹だという通念があるからである。

米市場を民間に解放すれば、多少の需要の増減があっても、それには十分対応できるはずだ。ところが巨大なコンツェルである農協に依存しているものだから、市場化は不可能となっている。一部売買は自由化されたが、この自主流通米も管理しているのは農協である。

今日の米価は単純な需給ではなく、以上のような様々な要因が絡んでいる。だから、僅かの需要の変化で価格が大きく動くこともあり得る。それが今日の米問題であろう。不作でもないのに、急に高くなる。

高止まっているのは、特に都市部である。都市部の人口はインバウンドによって増減が大きい。入国した外国人が、おにぎりなど、米食品を好んで食べるようになった。しかもアジア系の入国者が多く、コンビニの弁当類も人気である。量は少なくとも、これがバランスを崩す要因だ。

需給を市場に任せれば、こうした少々の変化は、吸収されるはずだ。それが需給バランスというものだ。ところが米の需給は市場経済から離れている。スーパーで販売されてはいる米は、食品市場とは別の取引で決定されていて、特定の業者が納入を差配している。

結局、どこをどうすればいいのか、はっきりはしない。小泉農相も大変だろう。

この問題が解け実行解決できる人こそ、日本のスーパースターである。【彬】

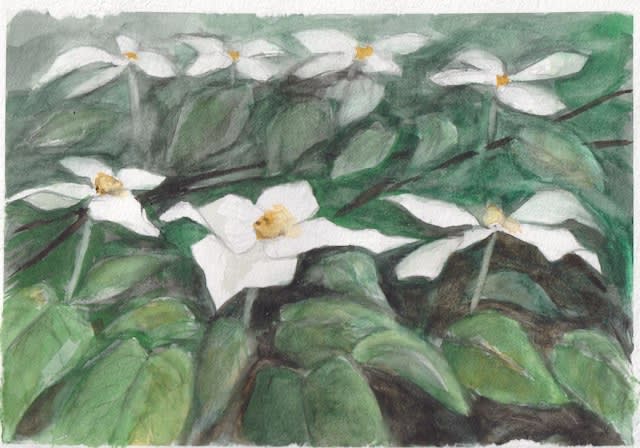

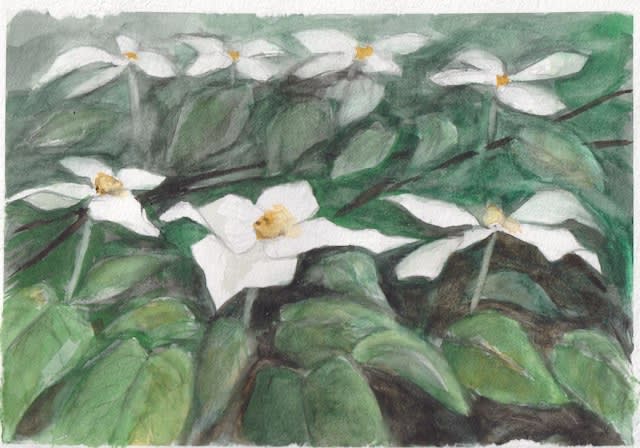

ヤマボウシ

お米が高い。品薄である。

農水省が発表したところによると、

スーパーでの米の平均価格(5キロあたり)

2022~23年は 2000円前後

2024から 2000円越えで

2025の4/28~5/4 4214円

になっているという。なんとこの2〜3年で倍増である。

私自身はお米を買う機会がないし、もともと我が家では米の消費量はほんの僅かなので、家計に及ぼす影響について実感はないのだが、若年層の家庭では大変だと思う。

それはそれとして、なぜお米がこれほどに高騰しているのかについて、学者や関係者からの明確な説明がない。高騰している事実は実感できるのだが、その原因は何なのか。減反などと時代錯誤も甚だしい理由を述べる人もいる。

価格は需給のバランスで成り立っている。米も例外ではない。これは近代社会では理の当然である。需要が増えれば価格が上がる。需要がなければ価格は下落する。これにどんな付加要素が加わるのかが問題だが、不作だったとか、異常気象とかなどの、外部要素は見当たらない。

ならば何が影響しているのか。

私は人口の増加だと思う。国民ではなく、在留外国人が大幅に増えていることが原因だと考えている。ヨーロッパ系でも米は食べるし、アジア系は米が主食である。

インバウンド政策で外国人が大幅に増えている。この人たちの消費が米価を押し上げていると思うのである。主食という概念は海外にはないが、それでも米は食べる。カリホルニア米などを自由化して海外の安価な米を流通させるべきである。

米の需要を日本の伝統に固着させる考え方は、間違っている。現代は食べ物に民族の区別はなくなっているのである。【彬】