こんにちは。

つどい業務責任者の新福(しんぷく)です。

本日は、今年度の「八尾市市民活動支援基金事業助成金」の交付決定事業として取り組まれる「復活!盆踊り」について広報させていただきます。

大和川も面する大正小学校区にある太田八幡宮が開催場所ですよ。

大正小学校区って、だいたいどのあたり?

大正小学校区がわからない方は、大阪メトロ「八尾南駅」より東の方だと思ってくださいね。

歩いたら遠いですよ。

それでもわからない方は、「八尾空港」の南側だと思ってくださいね。

太田も昔からある旧村ですね。幹線道路の北側の太田新町はものづくりの工場も多いですね。

なんですか?「八尾市市民活動支援基金事業助成金」

はい、このタイトルを思った方は、こちら(下記)のリンクをご覧くださいね。

▼概要を閲覧いただけたら充分かと思います▼

市民活動支援基金事業助成金

▼今年度、交付が決定した事業はこちら▼

「令和5年度八尾市市民活動支援基金事業助成金 助成事業」を決定

復活!盆踊りは何をされるの?

交付が決定した事業一覧には、この様に掲載をしていました。

事 業 名:太田地区巽町活性化プロジェクト

団 体 名:巽好会(そんこうかい)

代 表 者:木田 宗利

助成金額:300,000

事業の目的や内容:

だんじり祭りの継承や盆踊りの再開、地域住民のコミュニティだけではなく、

市内全域の活性化を目的とし、太田八幡宮で盆踊りやだんじり囃子団体による

演奏をおこない、市内全域の子どもから高齢者までが直接触れ合える場を設ける。

開催日時は?

関係者の方が、作成されたポスターやちらしは、手書きも織り交ぜているので、

手作り感を感じますね。

とき:8月11日(金)16時~22時まで

場所:太田八幡宮(八尾市太田1丁目195番地)

内容:17時~18時 地車囃子 天打鼓舞(てんてこまい)

18時~21時 河内音頭 五月家寿美若社中(ジャイナ音頭)

出店ありまっせ~

21時から抽選会やりまっせ~

参考:太田八幡宮に関するホームページ

太田八幡宮(八尾市観光協会Web)

神社探訪・狛犬探訪録ホームページ

連携:天打鼓舞(てんてこまい)も、八尾市市民活動支援基金事業助成金の交付事業として

取り組まれます。当日は、子ども達などの太鼓演奏を披露されるのではないでしょうか。

団体同士の連携・協働ですね。同じ地元の方なので、つながりがあるのですね。

こぼればなし その1

巽好会(そんこうかい)が「つどい登録団体」として申請に来られた際に面談を通じて、

色々とお話をさせていただきました。

来られた平田さんからお聞きすると、2016年度を最後に盆踊りをされなくなったそうです。

今回は、40代・30代の方も助け合いながら、復活をしようと動き出されたそうです。

また、平田さんからお聞きすると20年以上前までは、お祭りの際は、大和川の河川敷にまで夜店が並んでいたほど、お祭りや地域も活気があったそうです。

その時代の活気を、これまでの旧村だけでなく、小学校区全体を対象にしながら、誰でもが参画できる行事の開催を行い、誰でもが参画出来る意味での公益性と地域活性化と言う公益性を生み出して、地域の伝統行事を伝承して行きたいというお考えでした。

こぼればなし その2(地車囃子:だんじりばやし)

地車囃子は、大阪市内では天神祭や、平野区の杭全神社、大阪市外では岸和田市など様々な所で執り行われています。

私が生まれ育った大阪市中央区では高津宮の夏祭でも地車囃子が境内周辺まで鉦(かね)と太鼓が鳴り響き、ふるさとの夏の風物詩であり、ふるさとの夏の音です。

また、天神祭でも船渡御でも地車囃子で鉦と太鼓が鳴り響きます。

どちらも龍踊りと言う舞をされますね。

インターネットで色々と検索すると、龍踊りは決して古くはなく、戦後に広まったようですね。

また、地車囃子も各地域で流派も異なるようで、リズムも異なるようです。

生まれ育った近くの高津宮の地車囃子は、YouTube動画で見ると大阪地車囃子のリズムでした。

八尾市太田にも地車囃子が残っていたのですね(#^^#)

昔、ファミリーロード商店街あたりも戦後までなのか、平野から地車囃子が来ていたと18年程前にお聴きしたことがあります。言うておられたのは、昨年逝去された元「つどい登録団体」であった「奥様フォーラム」の宮崎伊都子さんです。昔から市民活動をされていた方は、ご存じかと思います。ファミリーロード商店街に暗渠になっていない沢の川を見ていた方で、生き字引でした。話が少しそれました。

では、巽好会さんの地車囃子はどんなのかか?

秋祭りの様子ではありますが、YouTube動画をアップされていますので、探してみくださいね。

地車を巡行していますね。

巽好会YouTube動画

こぼればなし その3(大正小学校でのガレージセール)

大正小学校区はあまり、出入りをしていないのですが、確か今から22年前、21才の時やったかなぁ~。

大正小学校でガレージセールを開催すると言うことで終日お手伝いに行ったことがありました。

地下鉄八尾南駅から降りて、てくてく大正小学校まで歩いて行きました。

八尾市環境政策室の関係と八尾市現業労働組合さんも、地域の方も一緒に行事を開催していました。

環境を意識した取組みもあり、私は終日、スタンドを立てた自転車に乗って、ペダルを漕いで発電さして、

当時ブラウン管テレビに電源が入る大変さを体験しながら、みなさんにも体験をしていただいてました。

どれだけ電力が必要なのかを、体感していただく内容でした。

一日これに明け暮れた記憶しかなく、あまり会場を回った記憶がありません。

この当時か、それ以後か、元大正小学校区まちづくり協議会の村井松之助さんと面識を持つようになったように思います。大正小学校区での思いです。

こぼればなし その4(魚の泳ぐ大正川をつくる会&まち協との連携)

つどいとしては、つどい登録団体「学生団体はちのじ」の協力により、大正川の清掃活動のチラシ作成で、大正小学校区まちづくり協議会さんと連携をしたことがあります。

当時の八尾市下水道普及課も参画いただき、下水道の接続に関する広報もさせていただきました。

つどいの力不足もあり、参加者募集チラシ作成後のアフターフォローが難しく、どれだけの方が

参画くださり、仲間が増え定着したのかは、わからないままです。

それでも若年層と高齢者層とのコミュニケーション、市民活動団体とまち協との協働にはつながりました。

あの時は、ありがとうございました。

チラシ作成してくれた当時、つどいスタッフでも大内さん、学生団体はちのじの代表だった松田莉奈さん、みなさん、お世話になりました。

こぼればなし その5(太田新町の事業者との協働:紙灯ろう)

つどいとしては、もうひとつ、紙灯ろうづくりで株式会社森川紙器製作所との協働を支援しておりました。

株式会社森川紙器製作所

事業内容: 紙器印刷・貼加工・貼箱・トムソン箱・組み立て箱・簡易箱・段ボール箱・機械箱・商品パッケージ・化粧箱などの企画・製造・販売

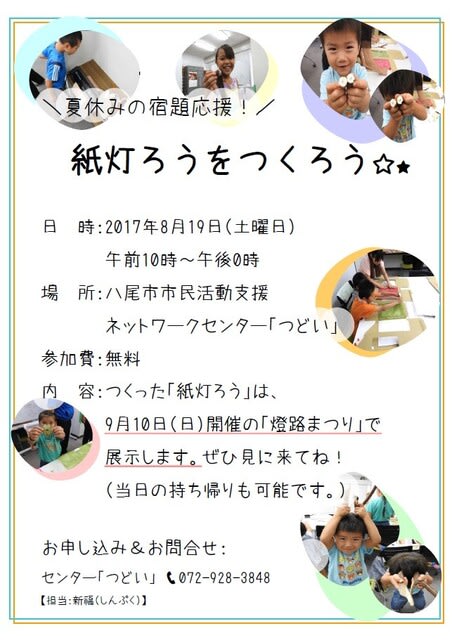

かつては、「つどい体験会」では、子どもたちに紙灯ろうづくり体験をしてもらい、夏休みの自由研究・工作として作成をしてもらいました。

この子たちも6年が経ち、大きくなったでしょうね。つどい2階の会議室(大)で沢山の子ども達と作りましたね。

この時、作った紙灯ろうを翌月に久宝寺寺内町で開催された「燈路まつり」では、展示しました。

つどい登録団体「ガールスカウト大阪府第16団」と美園小学校PTA部会である「エコロジー美園小」にも紙灯ろうづくりと展示をしてもらい、

火を灯す廃食油を使った「アロマキャンドル」も事前に作り、火を灯してもらいました。

久宝寺小学校区以外の方でも紙灯ろうづくりが出来るように「つどい」自らが出展しました。

作られた紙灯ろうは、その場で展示も出来ました。

この紙灯ろうの展示・出展は、2019年度まで取り組ませていただきました。

翌年度(2018年度)は、紙灯ろうを制作している株式会社森川紙器製作所さんへ見学に行きました。

▼その時の投稿記事は、こちらをどうぞ▼

思い出ができた!楽しかった!貼り箱体験「塗り箱・貼り箱の見学会」

この日(2018年9月1日(土))は、雨予報でしたが、見学会の集合時間には雨は持ちこたえ、滞りなく開催できました。

そして、私事ですが翌日(9月2日)が「高安山自然再生定期活動」でヒノキ林の間伐作業等を行い、9月3日(月)はウォンテッドリーで

つどいのバイトに興味を持った方と休館日にも関わらず面談をし、夜はつどい登録団体「(一社)倫理研究所 八尾市倫理法人会」での

「倫理経営基礎講座」で台風が来る直前まで、動き回りました。

そして、9月4日(火)の「(一社)倫理研究所 八尾市倫理法人会」主催の「経営者モーニングセミナー」を台風のため休会し、

その日が台風21号が襲来し、街中、風と雨に襲われ、我が家のマンションはその日から1日半、停電に見舞われた怒涛の4日間でした。

この台風21号の襲来が、翌年の令和改元に向けて、ひとつの時代の変わり目のスタートだったように、感じます。今になってね。

最後は、「つどいアーカイブス」になりました(#^^#)

長くなりましたが、最後までご覧いただき、ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます