こんにちは。

センター「つどい」の新福です。

今回は、9月23日(金・祝)に佐堂東交差点にある「中環の森」で棉の収穫祭が開催されました。

この収穫祭では、河内木綿の栽培をされている「特定非営利活動法人河内木綿藍染保存会」及び「美園小学校区まちづくり協議会」と、菜の花の栽培をされている「特定非営利活動法人自然環境会議八尾」と共に協働で参画している「特定非営利活動法人八尾市観光ボランティアガイドの会」が4者で共催をされておられます。

「特定非営利活動法人八尾市観光ボランティアガイドの会」さんが、本当にたくさんご参加されていました。

主催者の「美園小学校区まちづくり協議会」さんも多く来られていました。

みなさんとは、久々に再会をして、ゆっくりお話が出来ました。

イベント・行事開催中に、こんなにゆっくりお話が出来るなんてね。

阿瀬さん:「エコロジー美園小 前 代表」(美園小学校PTA部会)

・先日の「つどい井戸端会議」で、「市民主体のまちづくり」について、みんな同じ方向になり、志がひとつになったこと、それからその共通認識をみんなで育むことが出来ましたね。

・これまで井戸端会議に参加して一番良かったね。井戸端会議の目的・趣旨に沿った開催になったね。

・「つどい井戸端会議」で初参加者の方が、活動先に「絵の本ひろば」で来られていて、リアルの場でもお会いして、つながって、嬉しかった。

髙山さん:「特定非営利活動法人八尾市観光ボランティアガイドの会 理事長」「東山本小学校区まちづくり協議会(以下、「東山本まち協)」

・色んな方々が集まって取り組む場・コミュニティは、大切だと思う。この「中環の森」での取組みも大切な活動だと思う。

・「東山本まち協」の「ラウンドテーブル」で初めてZoomを取り入れた。

その際に、事前に「つどいスタッフ」にレクチャーを受けた事で、滞りなく開催することが出来た。ありがとう助かったよ。

・「ラウンドテーブル」を運営する後継者がいなくて、進行役・議事録作成・Zoom担当と全てひとりでこなさないといけない。

・後継者や活動の分担が進めばと思うのだが・・・

・八尾市第4次総合計画で進めて来た「ラウンドテーブル」も東山本以外に定着しなかったね。

・今日は現場でのテント張りも、八尾市観光ボランティアガイドの会のみんなが来てくれたので、初めてやり方だけ説明して、すべてを託した。

・私は、誰もやっていない、鎌の刃を砥石でこれから研ぎます。これも誰もやる人がいないから、なんでもやる。

・(髙山さんは実践派で何でも動くのですごい。)40年活動をして来たけど世話役になる後継者をつくる、育成していかないといけないね。

鎌の刃を砥石で研いでいる髙山さん。

原田さん:「特定非営利活動法人河内木綿藍染保存会 副理事長」

・新福:ごめん!「八尾河内音頭まつり」のパンフレット表紙に掲載していた内輪(うちわ)。貴法人制作の内輪だと広報し忘れてて、ごめんなさい。

・原田氏:あら~。ま~。

・原田氏:河内木綿やその文様をこちらから提供し、色々な企業さんがご活用をされているのですが、その事をあまりPRして来なかった。

・新福:そんなん、企業の社会貢献とは言え、企業との協働なんですから、貴団体の活動実績としてもっとPRなさってくださいよ。

難波のスイスホテルのエレベーターの扉のデザインは、貴法人が提供した河内木綿文様が採用されてますやん。

・原田氏:海外の方、東日本の方など、大阪・関西以外の方から、関西・大阪・八尾の文化に関心を持っていただいています。東日本や海外には独自の文化なんでしょうね。

・新福:もっとPRせんとあきませんね。まだまだ八尾に貢献することがありますね。

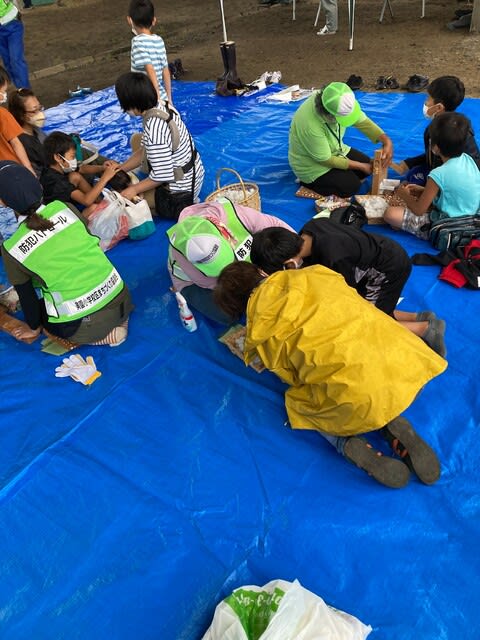

写真右上の立っている方が原田さんの後ろ姿。

写真は河内木綿も糸繰りの様子。

谷本さん:「美園小学校区まちづくり協議会」(元 つどい登録団体「八尾市地域コーディネーター協議会」)

・先週18日(日)に「美園地区敬老会」を福祉委員会・民生委員児童委員で開催を行なった。

・これまで複数年に渡って、これまで「つどい」に相談をして団体を紹介してくれて、どうもありがとう。

・今回は、子ども会ダンス部のダンス披露や、メインの演目は「公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を」の女性和太鼓奏団「ひまわりのやうに」による和太鼓演奏を行った。

・出演された和太鼓演奏者は、母親として授かった子どもが難病を患っていたり、または子どもに先立たれた母親で構成されている団体でね。

・子育てのこと、家族やいのちの素晴らしさをお聴きして、民生委員児童委員として、とても心に響くお話だった。

※出典:インターネット「FMちゃお取材日記」9月18日投稿記事

http://www.792.jp/diary/diary.cgi

※出典:インターネット「女性和太鼓奏団ひまわりのやうに」(公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を)

http://www.himawarinoyauni.com/

子どもに綿繰機の使い方をサポートする谷本さん(写真右)

左側の児童は、綿繰機の使い方が、とても上手。

すぐに河内木綿の種と棉を分けていました。むちゃ早い!!

吉永さん:「特定非営利活動法人八尾市観光ボランティアガイドの会」(元 つどい登録団体「すみれの会」)

・コロナ禍でお会いする事が減り、再会する方とは、昔色々と活動を共にしたことをお話し懐かしんでいる。

・新福さん達も、旧近鉄八尾駅前商店街「城正会」での「やお市民活動まつり」では頑張ってくれたことを思い出す。

・あの時は、ご苦労掛けたけど、頑張ってくれて、ありがとう。

写真右上の緑の帽子・緑の服を着用している方が吉永さん。

かつては「八尾市まちづくり教室」にも参加いただていました。

お世話になり、ありがとうございました。

金沢さん:「エコロジー美園小 代表」(美園小学校PTA部会)

・(隣に「エコロジー美園小」の保護者とまだ0才の赤ちゃんが顔を出してくれた。)

・この赤ちゃんが小学生になる頃まで、この「中環の森」で「つどい体験会」が継続出来たらええですね。

・昨年度は、樹木の枝切り・伐採体験が出来て、良かったです。

宮川さん:「特定非営利活動法人自然環境会議八尾 事務局長」

・10年間「つどい」の「広がり交流会」や「つどい体験会」で菜の花について共に活動をして来た。

・エコロジー美園小の子ども達とふれあい、八尾の伝統農業・環境保全について伝えることは出来たが、後継者の育成にはつながらなかった。

・団塊世代以降は、定年の延長や年金の削減、中年層や若年層のライフスタイルの変化、NPO・市民活動で生活を行うにもまだまだ生活保障が弱く低賃金であり、定着して活動する人がいない。

終了のご挨拶。写真手前の白いシャツ姿が宮川さん。

10年間、継続していただき、ありがとうございます。

一緒に携わってくれた神田(こうだ)さんは、当日はお休みでしたが、お二人に感謝いたします。

ご負担掛け、ごめんなさい。そして、ありがとうございます。

本当は、菜の花の苗床づくりにお手伝いにお伺いする予定でした。

10時頃に参加した時には、すでに宮川さん達が、菜の花の種を撒き終わっていました。

今度は、出て来た芽から移し替えを行い、12月に植替え体験が出来たらええですね。

昨今の環境活動を振り返って(後継者育成)

・今年4月に「環境アニメイティッドやお」の協議会名称が変更する前後から、八尾市内の環境活動は大きく変化をしました。

・リサイクルセンター「めぐる」の直営化、「めぐる」指定管理者であるNPO法人格の解散。

・上記NPO法人が協働審査登録機関として「O-KES環境マネジメントシステム」の実施を終了。

(特定非営利活動法人KES環境機構に返還)

・八尾北ビオトープが終了(今年度末終了予定)

行政の影響もゼロではないですが、それが全てとも言えません。

もうひとつの変化の要因として、10年間・20年間に渡り、市民活動団体の「人づくり・人育て」が進まなかったことが要因かと思います。

この「中環の森」も、携わる方々の後継者問題があります。その打開策があるのか、今も模索しています。

この棉の実りの様に、何か次へつながる実りになればと思います。

「市場の失敗」「政府の失敗」の経過からNPO(市民活動)に期待されたけど・・・

むっちゃ、大雑把に説明します。ごめんなさいm(_ _)m

経済の仕組みでは、財にならない需要がない社会問題まで手を差し伸べることは難しく、結果、社会問題の改善・解決に向けて機能しないという「市場の失敗」があります。

行政の仕組みでは、多くの方への理解や適用・活用が求められ(汎用性)、的を絞った対象者に向けてきめ細かな提供が出来ないという「政府の失敗」があります。

これらの「市場の失敗」「政府の失敗」がある中で、阪神淡路大震災後、NPO法が整備され期待されたのが「NPO(市民活動)」でした。

経済の仕組みではカバーできないニッチを担い、行政の仕組みではカバーできない的を絞った対象者にきめ細やかな提供を担う事が期待されました。

経済の仕組みではカバーできない隙間需要に対して対価を得る自主事業につなげ、行政の仕組みではカバーできない部分を行政に代わって委託や補助・助成を得て実施する可能性がありました。

NPO(市民活動)の柔軟さや、きめ細やかに可能性を見出したのです。

しかし、このNPO(市民活動)も、上記のみなさんからのお話の中で、以前から言われている現状や課題が一部出ていました。

「市民主体のまちづくり」において、全てをボランティアで取組むことに限界があります(無償性の精神・ボランティアの精神は大事です)。

また市民活動団体が稼いだ収益から、費用として労をねぎらうためのお礼も含め、有償・無償の判断・分別(ふんべつ)も難しいです。

自主事業で対象者から対価を得ることに理解が示されにくい難しさや、対象者から対価が得られない場合の協力者から寄附等に頼る現状があります(頼ることも大切なことです)。

その中で、対象者と協力者とも信頼関係を構築するマネジメントは、企業活動とは異なる大変さがあります(この関係性は一種の中間支援機能があり、全NPOがこの役割を担う可能性は高いです)。

そのような企業活動・行政活動とは違う皆さんからの共感や協力で成立つ「NPO(市民活動)」に身を投じて活動する、ましてや生活や仕事にすることは大きなチャレンジになり、中々実りが少ない試練もあった、20年間だったのかもしれません。

世の中、残念ながら、お金が一番ではないと信じながらも、この世はやっぱりお金という意識がどんどん広がる中、そのような賃金・生活保障や人件費の確保において、壁にもなっています。

結局は、このようなバックボーン(背景)を知ってもらい、ご理解をしてもらうという「人づくり」の要素が必要です。

そして、このNPO(市民活動)という公益活動で主軸になる人財の必要性を、みなさんに認識とご理解・共感をいただく事がとても必要になります。

結論としては、「市場の失敗」「政府の失敗」から、柔軟さときめ細やかと言う組織の特性を生かしたNPO(市民活動)に期待をされました。

しかし、組織の特性を生かす以上に、この公益活動を担う人財づくり・育成の方が、重要であり、成功の要因が高いと、現代社会は認識しているのではないかと思います。

組織のあり方も含めて、「事業への投資」ではなく「人財への投資」にシフトする時ではないでしょうか。

地域活動も公益性が求められる組織づくりと誰でもが参画できる組織づくりが出来て10年になるけど・・

市民活動団体は、地域活動団体が出来ない点をカバーして来た時代や役割があったと僕は思います。

しかし、現在の「中環の森」では、むしろ市民活動団体が後継者不足や高齢化でむしろ地域活動団体に助けてもらっています。

この現地では「美園小学校区まちづくり協議会」の存在です。

決して、地域活動団体も後継者不足や高齢者は同様に起こっています。

「つどい」も含めて、市民活動団体も地域活動団体も、みんな単独では活動が出来なくなっている中で、協働・助け合いがどれだけ進めることが出来るのかと思っています。

いよいよ、協働を超えた「事業再編」があっても良いのではないかと思っています。

その意味でも「校区まちづくり協議会」は「統合型」「補完型」「支援型」という考えで事業再編も視野に入れて、意識して支援することも本来は可能です。

今回の現地を訪問して、感じた事を綴ってみました。

また、動きがありましたら、投稿させていただきます。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます