昨年何度も探しに出かけてようやく見つけたミズオオバコがそろそろ見ごろを迎えている頃ではないかと思う。甲府市の水田ではもう稲刈りの準備で田んぼの水を抜いている場所がちらほらと見受けられるようになり、時期を逸するとミズオオバコの咲く田んぼも水抜きが始まってしまうかも知れない。仕事を終えて午後から訪問してみる。

ウキクサに囲まれてミズオオバコの花が咲いている。

薄ピンク色の透けるようなミズオオバコの花

上品な美しさである。

オモダカとミズオオバコ

イネの隙間に咲いたミズオオバコ

手前はもう咲き終えているようである。この田んぼではたくさん生えていた。

田んぼの敷居の両側に咲いていたミズオオバコ

2つ並んで咲いていた。

1株から2輪咲いたようである。

近接して4輪

これはヘラオモダカであろう。

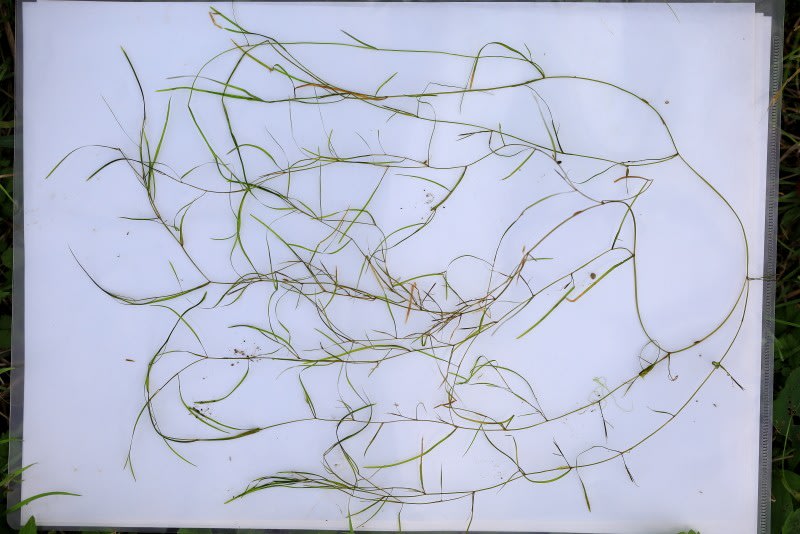

水抜きされた田んぼにヒルムシロがたくさん

既に結実して種を落としているようである。

これは外来種で繁殖力旺盛な少し拙い植物

ウチワゼニクサ。手前にはスイレンの葉ともうすぐ咲きそうな蕾がある。

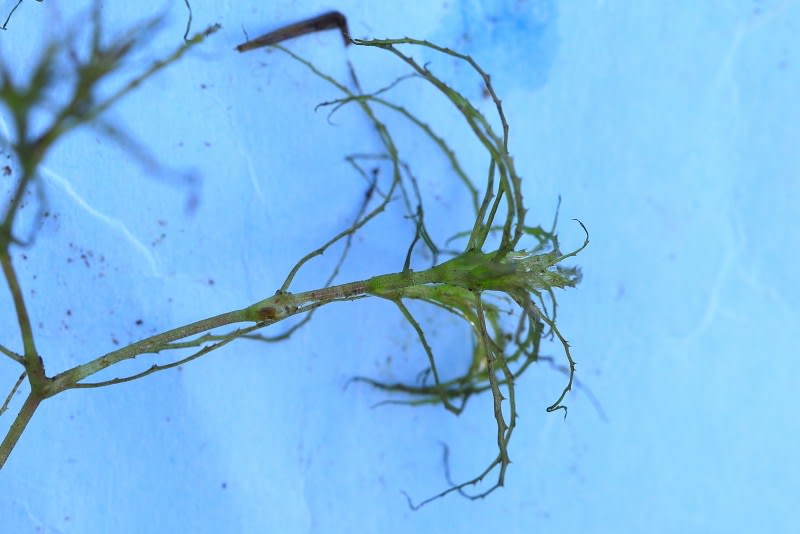

これはウスゲチョウジタデであろう。

チョウジタデに比べると花が少し大きい。5弁のものが多い。

接写してトリーミング。花床に付いている水滴は蜜ではないかと思う。水滴の奥に白い毛が生えている。

今年のミズオオバコは昨年以上にたくさん花を見ることが出来たが、場所によっては少ないところもある。しかし、全体的には増えているように見受けられる。別の場所で別の花も見たかったのだが、ここだけで十分に満足して撤退となった。