先日南部町を訪れた際に立ち寄るはずだった場所であるが、雨が降り出し中止している。花期を少し過ぎてしまっているかも知れないが、まだ咲いているであろうマメヅタランを見に行ってみる。

白いバラの花が咲いている。

花弁の先端部がへこんでいる。これはモリイバラであろう。

白い花がたくさん咲いている。

茎に毛が生えており、これはウツギであろう。

木の幹にからみ付いた蔓に白い花がたくさん咲いている。これはテイカカズラであろう。

今にも脱落しそうな着生ランがぶら下がっている。

これはムギランの塊。栄養が行き届かないのか、葉が少ない。

こちらには別の着生ランが付いている。

お目当てのマメヅタランが咲いている。

花がたくさん咲いているが周辺の枝や葉が邪魔になっていまひとつ見にくい。

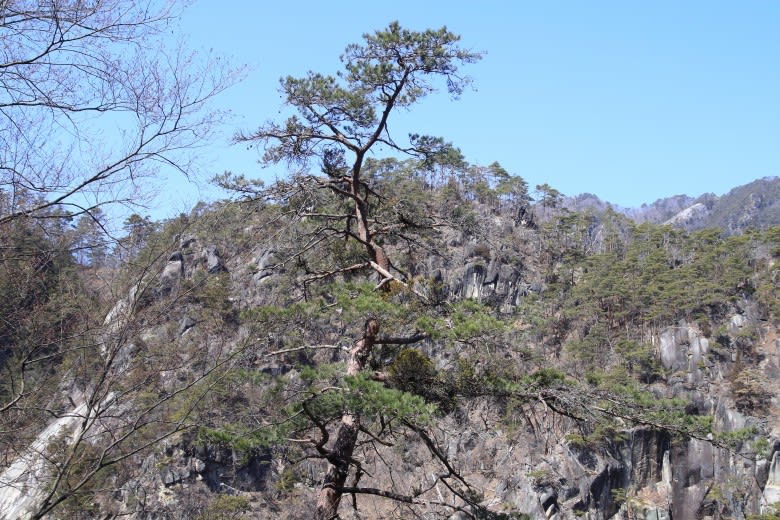

こちらの木にもマメヅタランが着生しているが、木が枯れて折れてしまっている。

マメヅタランの花が咲いているが一部は花が終わって茶色くなっている。

おそらく木が枯れてしまっているので、いずれは消滅してしまう運命なのだろう。

別の枝に着生したマメヅタラン

まだ新鮮な花が咲いている。

マメヅタランは2本の木に着生しているが、そのうちの1本は枯れて折れてしまっており、おそらく数年するとこの木に着生しているマメヅタランは脱落してしまうのではないかと思う。個体数が少なくとても惜しい気がするが、それが着生植物の運命なのであろう。