今週はなぜかひじょうに疲れていて、へろへろでした。。水曜日は目が覚めたら7時をまわっていて、慌てて鳥にごはんだけあげて、出社。4月中旬以来続いていたお弁当持参が途切れてしまいました。。弁当も、さいきんは準備に5分で作っちゃうんですけどね。。

そういう意識はなかったのだけど、ここ数年毎年6月になると体調を崩しているので、なにか季節的な要因があるのかな。

今は病院に見舞いするために、毎日定時で帰宅してます。今日(22日)が夏至ですが、なんとなく今週あたりから前より日が短くなっているような気がしています。。そんなに微妙なものでもないだろうし、天候にもよるだろうからあれですけど。。春分の日に昼と夜の長さがぴったり同じにはならない、というのと、話は似ているのかもしれないです。

それと、僕はどうも体のDNAがもっと高い緯度にに住んでいた人の由来なのか(あんだそれは・・)、夏に7時で暗くなるというのがなんかしっくりこない気がする。。

そんな話はこのくらいにして。。

小さい携帯ラジオを親に貸したので、なんとなく電器屋で安いラジオを眺めていたら、短波も聞けるという製品を見つけました。

税込みで1900円ぐらいかな。

昔のカセットテープぐらいの大きさなので、持ち歩くにはちょっと大きめかもしれません。

あざとくないレトロ感がいい感じです。

電池も一緒に買ってきて、家で試してみましたが。

まずFMは結構入る。AMは微妙で、内蔵アンテナなので本体を傾けて同調させますが、ちょっと位置を変えるだけで音が消えてしまう。ぶ~ん、という音すらしない。

短波は室内ではまったくだめです。野外で一度試したけど、ラジオ日経はどこにあるのか不明。というか、いくつか近隣国の言語らしい放送をキャッチした程度でもういいか、と部屋に戻ってきた。そう気軽に聞けるものでもなさそう。なにしろ鉄筋コンクリートの建物の1階なので、電波状況はとても厳しいのです。。

それでも、ダイヤルを回して針を合わせる式のラジオは、手持ちではこれだけなので、使っていて何となく楽しいです。

理論的なことはわからないのだが、前宅から持ってきたオーディオセット(どちらも大したものではない。一つはいわゆるミニコン)は、どちらも前宅にいたころより良い音を鳴らしているようだ。部屋のアコースティックが関係しているのだろうけど、一般的には木造家屋は音を吸収して(逃げてしまう)しまうのでデッド、鉄筋コンクリートの家は反射が問題となるので対策が難しい、とされている。

集合住宅は隣宅との音漏れが問題となる。心配していたが、うちの場合、写真のスピーカーの先は自転車置き場であり、建物自体、駅前の大通り沿いにあるということで防音対策がしっかりしており(以前はピアノも許可されていた)、そう神経を使わなくてもよさそうだ。1階なので、階下の振動も心配はない。

このスピーカーは22年の間に3つの家を経験していることになるが、今が一番伸び伸びと鳴っている気がする。

繰り返し言い訳するけど(^^;、安物の機械を使っているので、そんなに大した音はしていないはずだ。レコードプレーヤーなんか、1万円もしないおもちゃみたいなやつで、40年前持っていたシスコンよりしょぼいが、ごらんのとおり置き場所が限られるので、深追いはしないようにしている。アンプも古いが、古いゆえにPHONO入力があるところがミソだ。。

ディアゴスティーニのビートルズLPシリーズは、先々週ホワイトアルバムが出た。ここまでのところ毎回出るたびに買っている。2枚組は4千円、1枚ものは2,800円だが、今日買える新品レコードとしてはこれはとても安い、と思う。先日キャロル・キング「つづれおり」がLPで復刻発売されたのを店頭で見たが,4、500円だったかな。安いつったって、うちではGoogle Play musicでビートルズ全曲がいつでも聞けるはずだし、リマスターしたCDのほうが取り扱い、音質共にいいのでしょうけど。。

ミニコンも更新しそびれて、これは買って11年になる。当時でもビクターやケンウッドなど、音質とコストに優れたモデルはあったが、本機がマニアや評論家たちに注目された、という話は聞いたことがない。以前にも何度か書いたが、前宅では本棚の上に括り付けて(3.11を乗り切った)、部屋の上のほうから音が降るようにしていた。現宅ではONKYOのスピーカー台(本来INTECシリーズ用で、昔のオーディオ雑誌推奨のモデル。以前はサブシステム用に使っていた)に載せている。音場がきっちりとまとまり、昔より明らかにfレンジが伸びていい音になった。手持ちの機械が良い音になると、ちょっとうれしい。

MDつきだが、これを代替してしまうとMD(LPで録音したもの)が聞けなくなる。CDのほうだが、先日は音飛びがひどくなり、慌ててクリーナーディスクで掃除をした。レガシー・メディアを色々抱えておくのも苦労が多い。

カセットデッキ、DATデッキとも所有はしているが、普段はつなげていない。カセットは別途、ラジカセで一応ならせるようにはなっている。確か、転居のときに結構捨てたはずだが、全部は捨てられなかったんだよね。。

もっとも、転居してから1,2本箱から出しはしたが、それ以外のテープは引っ越しのときにいくつかの箱に詰めたまま、開封していない。

古いメディアを使えるようにしておく、というのは、どうも自分の性癖が関係しているようで、転居という機会がありながら、完全には吹っ切れいていないのだ。。

ラジオは、以前は寝る前や寝ざめにずっと聞いていたり、書斎でもFMをかけていたりして、かなりなじみ深いものだった。現宅の地域では電波事情がだいぶ変わり、その辺に無造作にラジオを置いて受信するというのが、あんがい難しくなってしまった。まあコンクリートの家はそういう傾向はあるのだが、時代はネットラジオでしょうかねえ。。ただ、アンテナとかを色々いじって、いい音で聴けるようにするというのはむかしからの習い性というか、ついそうしたくなってしまうのだ。このラジカセは、キッチンで調理中にAMラジオが聞きたくて、ここに持ってきた。受信状態は正直厳しいが、小音量で聞けば何とか。

いま、台風が来ていますが、災害時にはラジオ、必要なこともあるでしょうからね。。これは電池でも動くが(単2 6本)、買っておいた方がいいかな。。

7年前に室内用に買ったヘッドフォンがだめになってきた。

楽器用(電子ピアノ)用に勝ったのだが、当時はあまり電子ピアノは使っていなくて、テレビを見たり、レコーダーを聞いたりと、色々使っていた。開放型で装着感もゆるくて疲れなかったので、割と重宝していた。

ATH-AD300といい、同じシリーズで400,500があったがこれがエントリーモデル。

もともと音質などわからないが、そもそも微細な音を聞き分けるために買うのではないし、聞き比べても大した差はないと思ってこれにした。

引っ越しのとき箱に入れたままどこに行ったか分からなくなっていた。

先日見つけたので、取り出してみると、黒い粉がはらはら落ちる。

おや、と思って調べると、ウイングという、頭を支える部分の、スポンジが劣化している。

ヘッドフォンというもの、大事に使っていても4-5年もすると必ずダメになる。たいていは耳当てが劣化してしまうが、中にはハウジングがべたべたになることもある。やわらかい樹脂はいずれにしても寿命が短いようだ。

耳当ては交換部品を買ったことがあるが、ウイング部分は普通売ってないよな、と思い、買い替えを決意した。

ただ、その時はわからなかったが、オーディオテクニカのサイトに行くと、ウイングを含め修理部品は買えるみたいですね。

同じものは売っていなかったが、5-6千円の予算で選んだ。これはATH-AVA500。たしかこれより上のモデルは、1万円を超えるぐらいだったと思う。

歴代このくらいの価格のものを買っているので、今回もこれにした。

7年前のAD300の後継にあたるのだろうけど、少しコストダウンされているな、という感じが目立つ気がする。

ウイングは左右に分かれていなくて、頭頂部を覆うような形をしている。

装着感もぜんたいにややきついようだ。

古いのは捨ててしまうつもりでいたが、まだ残してある。

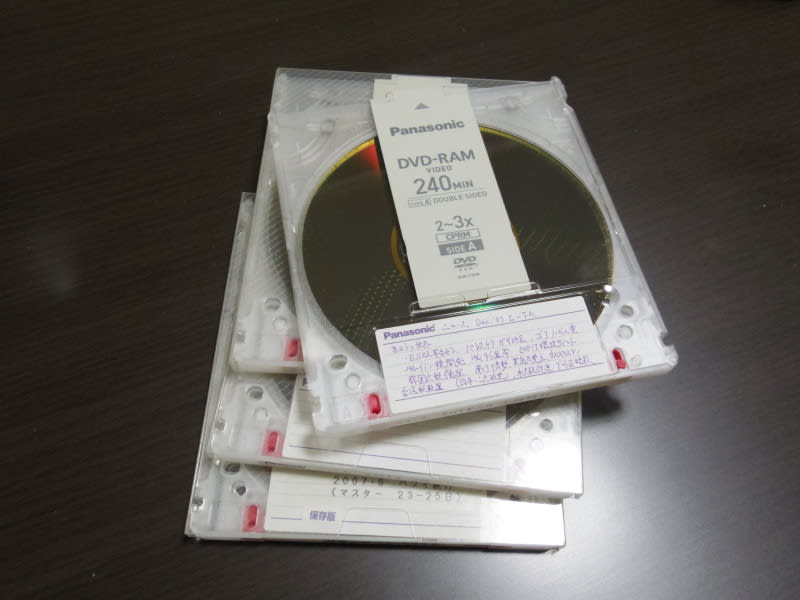

新居の片づけは大変なスローペースながらも少しずつ進み、午後11時現在、まだ解体していない段ボール箱は5個となった。一つは引っ越し後に関連手続きをした書類やら、エアコンの説明書、リモコンブラケットなど、所在のないものをとりあえず突っ込んである。冬物衣類は来週来るタンス待ちだ。雑多なものを突っ込んだ鉄道模型、各種の書類ファイルの入った箱は、これから整理をしていかないといけない。書棚はまだすべての本を収容しておらず、区分棚もまだ整備中。CD、DVDは一応収納したが、特にDVD(録画を焼いたもの)は、今後選別して捨てていくことになると思う。CDは収容ぎりぎりなので、細長い隙間家具を調達する予定。

色々捨てたことは確かだが、残したつもりでどの箱にもなかったものがいくつかある。特に、食卓塩を入れた瓶(赤いキャップのごくふつうのもの)は、転居前日に養生テープで蓋を固定したことまで覚えているのに、結局出てこなかった。仕方がないので、天ぷら屋で使っているような、小さな匙で塩をまくような器(もらいものだが使っていなかった)を洗って使うようにしている。

これ以外にもあれはどこやった、なんていうのは日常茶飯事だ。なまけ癖のついた脳を活性化させる訓練と思って、根気よく頑張るしかない。

CDにしても本にしても、ただ突っ込んだだけで並び方は全くのランダムな状態だ。鉄道雑誌などは、一応並べているが、これまでの40数年の蓄積のうち、何割かは実家に、残りをここに置いて、もうほとんど余裕がない。転居前に心を鬼にしてかなり捨てたつもりだが、もう今までの調子で気軽に増やしていくことは不可能だ。

書類もなるべく持ちたくはないが、整理しながらも多少は保存が必要なものもある。安いバインダーを買ってきたので、少しずつ整理していくつもり。

さて、整理したファイルの背表紙のため(と、入り口の表札に使うため)、久しぶりに出土してきたラベルライターを使おうと箱を開けてみた。

今、まだ売ってるのかしらとアマゾンを徘徊してみたが、健在ですね。スタイルもあまり変わっていないや。

写真ではあまりわからないが、本体のグレイの部分は経年でやや黄色っぽくなっている。白物家電なんて言葉があるが、白のプラスチックモールドのものは、10年もするとたいてい黄変しますね。ヤケルといういい方もあるが、実際には太陽光とは関係なくて、室内の空気清浄機なんかも色が変わっている。機能は矍鑠としているのに、外装が変わるとすこしみすぼらしく感じてしまうことがある。

とはいえ、メーカーから見ると、あまり製品が長期間変わりなく使えるというのも困る面もあるのだろう。新製品が売れないという意味ではなく、長寿家電がもたらす発火事故などのリスクを減らす意味で、経年をコントロールしているのかもしれない。

そうそう、このラベルライターがどのくらい古いのかを書いていなかった。

なんと20年前の購入です。

MDやVHSテープのタイトル記入のために買ったのですね。特にVHSはテープ幅がちょうどフィットして、非常に見栄えがいいんですよね。

MDは量販店のデモ用に使っていたディスクが、ラベルライターでプリントてあって、それで欲しくなったのです。

もともとオフィスには常備されていることが多いので、なじみはあったのです。たいていはテプラですが。

専用のハサミがついていますが、それはいま気が付いたことで、全然知らなかった。。ACアダプタは別売で、単三電池8個かな、すごくたくさん入れて使います。

箱には、使用例が示されていますが、先ほど触れたVHSやカセット、ノートや文房具、眼鏡ケース、デジカメ!?、手帳などに名前を入れています。

カシオはデジカメのパイオニアですから、こういうところにも登場させたかったのでしょう。これも今調べて知ったのですが、写真のデジカメはどうやらごく初期のQV-10かその後継機のようです。

電池は入れっぱなし(いつ入れたのか覚えていない)でしたが、液漏れもしておらず、驚いたことに電源を入れたらちゃんと動きました。

カシオの製品はけっこうしっかりしていて、いいですね。電卓は仕事柄たくさん持ってたけど、オフィス用を含め手元に今あるのはみんなカシオだし、あとなんだっけ、結構カシオだからと選ぶことは多い気がします。あ、腕時計はすみません、昔からSEIKOでして。

カシオのコンデジはまだ買ったことないけど、そのうち買ってみるのも面白いかもしれません。

カメラといえば、転居終了を記念して、今日一眼レフを買いにいこうとしたのですが、結局家の片づけで終わってしまった。。

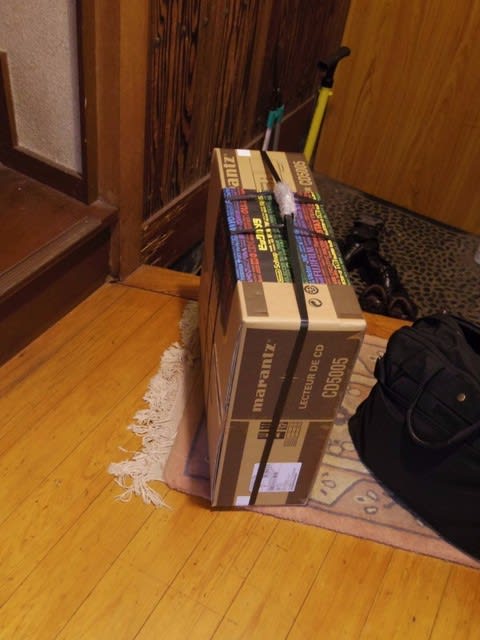

引っ越しでわさわさしているのに、買い物するなんてなんなのだが、週末にCDプレーヤーを買ってきた。

単品コンポを買うなんて、20年ぶりじゃないかな。上の写真の、下段に置かれたMDデッキ(TEAC MD10)がたしか、’97年の購入だったと思う。

週末に買ってきたのは、土曜日が資源ごみの日なので、梱包を解いてすぐに箱を集積所に出せる、というメリットがあるから・・。大したメリットでもないか。

そう、元箱ふぇちは卒業したんだよ、という象徴として、開梱即破棄というパフォーマンスをしてみたかった、というのはあります。

ふぇちついでに言うと、こうしてお店で取っ手をつけてもらった商品を、帰りの電車で座った座席の前に置いて、何か本を読んでいる、みたいな光景が、結構好きだったりします。自分が、というのではなく、だれか知らない方の買い物帰りの風景もいいものです。型番を見てああ、売れ筋の製品だな、と思ったりとか。まあコンポなど、買う人も少なくなったので見かけないですけど。コンポでなくとも、パソコンでもプリンタでもいいのですが。買った人の物欲充足感が伝わってくる感じがして。。

と、こうなってくると病膏肓に入るという感じで、人からブキミに思われそうですね。。

で、とにかく箱は捨てました。

マランツのラインナップではボトムに位置する製品ですが、ネット上では驚異のコストパフォーマンスなどと言う書かれ方をしている人が多いようです。

昔はこういうときは、オーディオ雑誌の、好みの評論家の記事を参考にしたものですが、オーディオ雑誌も17,8年買っていないですね。長岡鉄男氏が亡くなられてからはもう。。今自分の知っているオーディオ評論家って、何人いることやら。石田善之さんと藤岡誠さんはお元気でご活躍のようですね。

重量5キロ、電源コードは取り外し可能。出力端子は光/同軸とアナログ。上記写真で、一番右側に見えるのはアンプとのリモコン接続のためのもの。今使っているアンプはマランツですが、年の差がありすぎて(PM-50。今月末で23歳)、リモコン接続はできません。そもそも、PM-50にはリモコンがありませんが。

リモコンをのぞくピンプラグは金メッキ。ひととおり、要点は抑えられているようです。

アンプもコントロールできるリモコン。取説を見ていないので、十字キーをどう使うのか、思いつきません。基本プレイ、停止、ポーズ、スキップボタンぐらいで用が足りるような気もするけど。慣れていないのでプレイがどこにあるのか、迷ってしまう。

右側は、これまでつかってきたDENON DCD-1515ALのもの。

DENONの話をする前に、短時間音を出してみた印象をいうと、たしかに世評通り、かなりきれいな音が出ます。22年前のDENONと比べるのは適切ではありませんが、印象としてはDENONよりも繊細で、音場感がよく出ているな、という感じです。

ちょっと露出補正しすぎましたかね。。今回置き換え対象になったDENON DCD-1515ALです。

購入したのは1995年6月。前後のことは覚えてないのですが、残業中?に社を抜け出して、秋葉原かどこかで購入後、箱をぶら下げていったん社に戻ってきたことを覚えています。たしか5万円くらいだったかな。

ALPHAプロセッシングという、アナログ波補正システムを搭載していることが売り(もともと上位機のみに搭載されていた)だった。

当時としてはかなり売れた機種だったらしい。同価格帯にパイオニアのPD-T04というのがあり、ちょっと迷った記憶がある。なぜこちらにしたのかは覚えていないが、雑誌の影響かもしれない。

音質については、色々比較できる環境になかったので良否を表現できないが、たしか中低域がしっかりしている、という雑誌の評価があった気がする。実際そうだったのかどうかはわからないなあ。

今回のCD5005と比べると、幅は同じだが奥行きが短い。当時でも、ほかのコンポよりも一回り小さかった。にもかかわらず筐体は華奢だったようで、当時よく行われていた、天板に鉛板を置くようなことをすると(制振効果があり、音質が向上するとされていた)音が出なくなった。筐体がたわみ、メカニズムに影響を与えるのだ。チューナーを含め、これほど筐体の弱いコンポには、ほかに出会ったことがない。

ACコードは直出し、デジタルは光と同軸、アナログは固定と可変がそれぞれ出ていた。可変のほうはヘッドフォン用に設けられたボリュームを経由するのだと思う。使ったことはなかったが、アンプにリモコンがないので、音量調整用に使ってみようかと思ったことはある(音量調節はリモコンでもできる)。

今調べたら、これは日本製だった。CD5005はベトナム製だったかな?

8年ほど前、CDを入れてもトータル時間を認識できなくなり、従って演奏もできなくなった。

捨てようと思ったが、しばらくしてまた使ってみたら、あっさり認識した。それから復活使用してずいぶんたつ。

今年の1月ごろ、再びCDを認識しなくなった。もうさすがに寿命だろう。

それにしても、同じコンポを22年も使うなんて、昔ではありえないことだな。

そうなることはわかっていたはずですが。。

探し物をしていて、戸棚を開けると、大量のテープが出現。

この際、本当に必要なものだけ残して捨てようかと。

思って、何年振りかでデッキにテープを入れたら。。

案に相違してちゃんと動くことに感激。

そろそろVHSにも秋風が目立つようになっていた、2002年に、あえて買ったデッキですが、15年を経て健在な模様。

もっくん。むちゃくちゃになつかしいです。

全大河ドラマ中、個人的に一番好きなシリーズです。

ちょうど、ここに越してきたときにやっていたんですよねえ。。

整理するつもりが、つい見いっちゃう、ていう落ちですよね。

まさに昼間、会社の子とそんな話をしていてたその日に。。

週末は仕事が入り、その成果もどうも・・。ほかにもいろいろ問題があり、いささかピンチではある。頭が痛い・・。

さて、そういう話は置いといて・。

マクセルのUDカセット。1972年発売当時のデザインを復刻したもの(中身は多少違うらしい)。

昨年11月に限定盤として発売されたものだ。なんだか気になっていて、先日量販店に行ったときに買ってしまった。

コンパクトカセットは、近年また静かなブームになっているという。まあ、昔のものがリバイバルするというのは、テレビのニュースなどの格好のネタであって、四六時中そんな話が取り上げられている。アナログレコードがブームです、フィルムカメラが若い女性の間で静かな人気を・・云々。

レコードは新しいプレスもされているようだが、これはハイエンドのマニアのためのものだ。CDやハイレゾでは満足できない、独特の音響を追求したい人たちが一定数いるようだ。そういう意味では、レコードはある種の実用的な価値があるといえる。

その点、カセットはある種おもちゃ的な関心なのだろう。カセットだって90年代初頭まではかなりの音質追及がなされていたが、もはやメタルテープもドルビーSもなく、120分テープすら対応機がないらしい(たしか150分テープまであったね)。複雑なオートリバースや、頭出し機構もお呼びではない。今のユーザーはカセットで不便な思いを味わいたいのだから。

(以下は往時を知っている人には言わずもがなの話だとは思いますが・・ちょっと昔話を)。

昔はC60とか、C45、C90辺りがおおくて、その後細分化、C64とか、C74なんていうのも出てきた。

LPレコードだと片面だいたい20数分だったので、C45かC60がちょうどよかった。CD時代になると、連続70分以上の録音が多くなり、曲の途中でテープが終わってしまう。曲を自動検知して、片面ずつ割り振って録音してくれるコンポなんかもあった。

テープの長さが気になるのは、あまり長いテープを使って無録音部分が長いと、早送りとかをしなければならないのが煩わしいからだ。オートリバースでも、裏面にひっくり返すにはテープを送らなければならない。カセットウォークマンなどに多かったが、無音部分を検知すると自動的に早送りをする機構がついたものがあった。ちょっと、合体ロボ的カッコ良さがあった。

後年のカセットハーフはねじ止めではなくなったが、ねじ止め式だと修理がしやすくていいよね。

復刻UDとして発売されたのはC10,C46,C90だったかな。店頭にはすでにC90はなかったので、ついでに並んでいたナガオカブランドのテープを買ってみた。たしか、200円ぐらいだったかな。ナガオカはレコード針で勇名をはせた時代があった。今は組織再編して、レコード針も供給を続けていると聞く。

何を録音しようかと思ったが、とりあえずカセットといえばカーステレオ、といえば、ユーミン?ということで・・。

「春よ、来い」は90年代半ばですから、ギリギリカセット時代ですね。

さすがに再生機器で現役なのは、2年前に買ったラジカセしかない。もう一台、23年前のフルサイズコンポ(SONY TC-KA3ES)があるが、奥のほうにしまい込んだまま10年ぐらい動かしていない。10年前にベルトは交換したが、今はもう直せないだろう。

KA3ESはカセットデッキの最終進化形だ。3ヘッド、クローズドループ・デュアルキャプスタン、3ポイントキャリブレーション、ドルビーS、後なんだったかな・・。今では呪文のような機構上の特徴を備えていて、価格は安い(6万5千円)という。。残念ながら今の日本の工業力は、あのころ(1994年頃)よりは後退しているといっても差し支えないと思われる。そりゃ、分野にもよるでしょうけど。

ケージ周りの掃除に使っていたハンディクリーナー(ツインバード ロブジェ)の電池が弱ってしまい、充電してもゆるくしか回らなくなってきた。

だましだまし使ってきたが、そろそろ限界のようなので代わりのものを買いに行った。

エレクトロラックスのラピード Wet & Dry という。このシリーズは3種類あり、ベーシックなものは3.6V、これは水も吸うことができるタイプで4.8Vという表示がある。最上級機はリチウムイオン電池を使っているタイプで、1万円以上した。ベーシックタイプでもいいかな、と思ったが、水も吸えれば何かの時に便利かと思って、一つ上のものを買ってしまった。

エレクトロラックスって、スウェーデンの会社らしい。海外製はデザインが垢抜けている、というイメージがあるが、これは、個人的にはまあ普通かな、という印象だ。

右が今まで使っていた「ロブジェ」。デザインが好きで、8年間も使っていた。デザインは、今回のEL社のものより洗練されているかも知れない。

持ち手が上にあるのも使いやすい。ラピードはスタンドに載せるときに手を持ち替えなければならない。

吸引力は結構強く感じたが、これは先代のロブジェが弱すぎたので、余計そう感じたのかのかも。ノズル(オレンジ色のやつ)は着脱式だが、これを収納するところがない。また、ロブジェにはあったブラシもついていない。ので、新聞紙の上を掃除しようとすると紙がくっついてしまってやりにくい。

というわけで、意外とエレクトロラックスはデザインの詰めが甘いという印象だ・。

吸引力は良さそうなので、きっと活躍してくれることだろう。

先月健康診断を受けて以来、耳をおもんぱかってヘッドフォンステレオは使わないようになった。

パソコンのハードディスクにはデータになった音楽が結構入っているが、カセットなどをmp3にしたものなどは、通常のオーディオ機器で再生する手段がないものが多い。これらはポータブルオーディオだけで聴けていたのだ。昔ならMDに書き出していたのだが、いまはCDに落とすしかない。

これからはミニコンポで自宅で聴くようにする。

ウォークマンは昨年買ったものなので、室内で使ってみようかと思う。Bluetoothが使えるので、量販店でBluetoothスピーカーを物色してみた。

・・・意外と高いのね。まあ、ピンからキリまであるが、数万円する大型のものはともかく、PCスピーカーサイズのものでも1万円以上する。

とりあえず、イヤホン用のレシーバーをポータブルスピーカにつないで、試してみた。

ウォークマンが入っているのは、以前の勤務先でノベルティとして製作していたもの。

再生ボタンを押すと、当然だが音がちゃんと鳴る。ただ、ウォークマンのBluetoothは、身につけて使うのが前提なせいか電波が弱く、少し離れると音が途切れてしまう。スピーカーのそばに置いて、操作のときだけとりあげれば良いか。

だけど・・・。これって意味あるのかな???

オーディオ評論家の江川三郎氏が今週亡くなられた。その方面の雑誌、オーディオアクセサリーや、ステレオ誌などでさかんに活躍されていた方だった。まあ、僕が語れることはあまりないのだけど・・。

個人的に、オーディオ関連の雑誌を良く買っていたのは、90年代の初め頃から10年ほどだ。アクセサリー誌ではコラムを持っていたが、ずいぶんと自由な研究というか実験をしているなあ、という印象だった。手元に雑誌がないので恐縮だが、かすかな記憶では、たとえばCD盤面の回転方向と垂直に切れ込みを入れると音が良くなる(帯電か何かを防ごうとした?)、とか、かなり安価な、一般用ミニコンを改造して音質向上をはかる、みたいなことをしていたと思う。

こんにち一般化している、ケーブル類を変えると音が変わるとか、電源コードの極性を変えると音が変わる、と提唱されたのは江川氏だという。氏のアイデアで開発した商品を販売もしていたと思うが、その辺までは縁がなかった。

僕は途中からオーディオに興味を持ったので、通りすがりのような感じでオーディオ雑誌を読んでいた。当時既にオーディオはブームを過ぎていて、評論家の方々も高齢化が進んで(^^;いた。雑誌ではあまりフォトジェニックとは言えないおじさんたちが、なにやら楽ししそうに遊んでいる写真が載っていて、なにやら自由なというか、不思議な世界を見ているようだったな。

江川氏も、本業の傍らそば打ちにも凝っておられるとか、紹介されていて、年配の方だが趣味が広いなあ、などと思っていた。

ネットの発達したこんにちでは、江川氏のような方はなかなか現れないかもしれない。まあ、それも時代の流れか。

ご冥福をお祈りします。長い間、お疲れ様でございました。

なんとなく書きそびれいていたことを・。

4月頃ウォークマンを買い換えた。

3月にコンピュータが壊れてしまった。音楽データ自体は、ポータブルHDDに保存してあったので無事だったが、新しいコンピュータを導入したとき、問題が起きた。

今まで使っていた音楽管理ソフトや、ダウンロードしたデータ(初期にダウンロードしたもの)は著作権管理の関係で、あらかじめバックアップしておかないと復旧できない設定のものがあった。そして僕は長い間バックアップをしていなかった。

以前はダウンロードしたサイト(SONYのMORA)で、購入データの再ダウンロードができるようになっていた。久しぶりにサイトをのぞいたら、サイトがリニューアルされてデータ形式が変わっており、古いデータのバックアップサービスも終了していた。

更に、使っていたウォークマン(2008年に買ったA916)は、新しいOS(Windows 8.1)に対応しておらず、USBで接続してもちゃんと認識してくれない。

歴代唯一、ワンセグの使えたモデル。

歴代唯一、ワンセグの使えたモデル。

というわけで、今までのシステムは使えなくなってしまった。

仕方がないので、急遽中級のウォークマンを購入した。データも再構築することに。

mp3のデータも多かったので、それらは問題はない。手持ちのCD音源で、ソニーの圧縮(ATRAC)で録音したデータは使えないので、再録音(リッピング)が必要。

ダウンロードデータの一部、だいたい4年前くらいから後に買ったものは、管理が変更されたのか使える。

それ以外はどうしようもないので、古いウォークマンを新しいのとアナログ接続して録音した。ウォークマンはICレコーダーのようにアナログ録音ができる。また、管理ソフトで楽曲タイトルを検索、付与することができる。

簡易取扱説明書でも簡単なやり方が書いてある。カセットやMD、レコードなどはこれで録音してくださいということ。

MDのデータなどは、デジタルデータでありながらそのままコピーしてメモリー機で聞くことができない。もうMDは作られていないので、お手持ちのハードが使えるうちにこれで録音してください、というメーカーのメッセージなのだろう。

録音は簡単なのだが、音源側のウォークマンは、プレイボタンを押すと「ぴっ」という音がする。これもそのまま録音されてしまう。ので、移し替えた後PCで「ぴっ」を消す必要があった。

また、録音レベル自動(大きな音は小さく、小さな音は大きめに録音する)で録音すると、弱音部で音量がふらふらになってしまう。ダイナミックレンジが大きいクラシックは影響が大きいが、ポピュラーでもたとえば、松任谷由実「春よ、来い」の、リピート部分(最後に小さい音でピアノが奏でられる)など、うまく録音できなかった。案外難しい。前にSongs For JpanをCDで買い直したことを書いたが、他にもくだんの松任谷由実や、ウィンダム・ヒルのCDを買い直した。

ウィンダム・ヒルは通勤時の主食のような感じで、とっかえひっかえ聞いている。30年以上前に流行したものだが、都会の喧噪に不思議と似合う。今はCDも入手が難しいものが多く、あってもかなり高価なものが多い。そういえば、ジョージ・ウィンストンのAUTUMNがCMで使われてヒットしてから、もう30年なんですね。トヨタ・クレスタと山崎努。

このウォークマン(NW-S784)はなかなか音質も良いが、一つとても困ることがある。しばしば真ん中の(演奏/停止)ボタンを押しても、そのまま止まってくれずに、また最初から演奏し直したりするのだ。このボタン、決定ボタンを兼ねているらしく、画面が「今演奏中の画面」ではなく、偶々「アルバム一覧」だったりすると、そのアルバムが選択されて演奏が始まるらしい。使ってみるととても不便だ。買い物をしていて、レジで店員の声を聞こうとしてボタンを押すと、意に反してまた音楽が始まってしまったりとか・・。簡単に演奏が止まらないというのはすごいストレスになる。今は右のPower offボタンを長押しして切ってしまうようにしている(数秒待たないと切れないのもストレスだが)。

先ほど書いたように今回のウォークマンも買い換えだが、古いウォークマンも数台まだ持っている。

たしかE-507といったかな。これは小さくてしゃれたデザインで、UIも使いやすい傑作だった。UIは今のものよりもずっと良いのではないかな?

11年前に買った、MDウォークマン。うちではMDLPと、PCからのデータ転送ができる最初のMDだった。

MDLPは最初は感動したな。あの頃、ベートーヴェンの交響曲9曲が1枚に入りそう(実際には全部は無理だった)なんて、すごい!と思っていた。今のメモリーオーディオはなんてことないけどね。

楽曲のPC管理もよく使っていた。このときに取り込んだ楽曲は、最近まで使っていたわけだが、上に書いたようにPCの変更で使えなくなった。MDとのやりとりができたソフトも、今のOSでは使えない。

現役で使える。

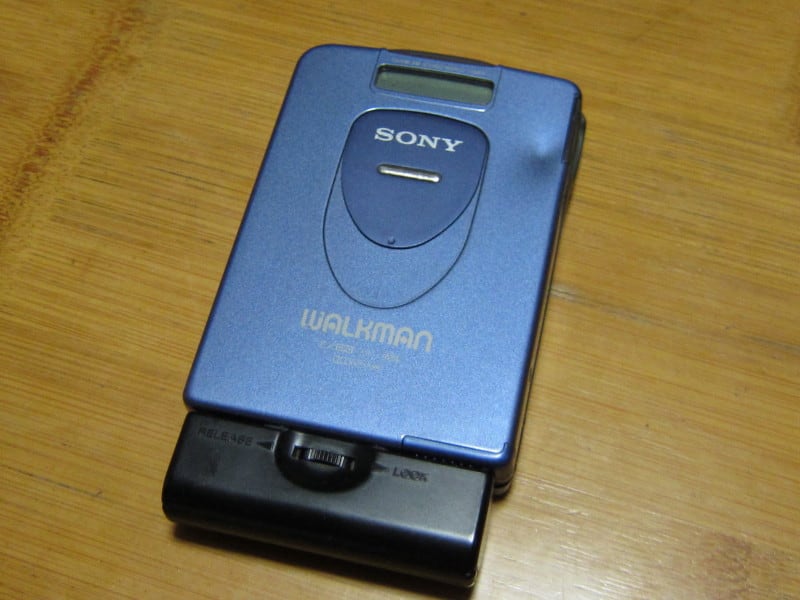

CDウォークマン。ソニーでは、MDができるまではディスクマンと呼んでいたが、これは10年ほど前のモデル。いろいろな形式で録音されたCDを読むことができる。やはり楽曲を大量に詰め込んで、延々演奏できることに興奮?した。

独自形式ATRACで録音したCDも作ったりした。このCDは本機でしか使えない。

現役。MDとちがい、これは実用に結構活躍している。

CDはメディアとしては現役だが、ポータブルCDでこれだけ質感のあるモデルはもうできないかもしれない。

音質は良くない、という人もいるようだが、僕は非常に優れたポータブル機の一つだと思う。

以前紹介した、カセットウォークマン。’95年購入。カセット使用不能。

最初に買ったウォークマン。’88年購入。使用不能。

USB録音できるラジカセを春に買ったが、そのとき心配したとおり、数ヶ月で壊れてしまった。カセット部との結線がダメみたいで、叩くと時々動いていたが、それもダメに。

それで、11月にCDラジカセを買った。

USBはついていない。年配の方が使いやすいように、ボタンが工夫されている。こういうUIができるなら、メモリーオーディオも使いやすくできると思うのだが。一応カセットは使えるようになったが、あまり活用してない。

こちらは16年使っているCD,MDつきラジオ。これでNHKの語学教室を録音して、大活躍した時代があった。CDのサーボが壊れていて、ちょっとでも衝撃があるとすぐ針飛びしたり、読み取れなかったりする。

ただ、機嫌の良いときもあり、まだ使っている。