2021年3月19日から投稿している歴史と弁証法サルトル批判は完結しておりませんが、前半部をホームサイト(www.tribesman.net 部族民通信)に加筆し掲載しました。この稿は過去に寄稿したサルトル批判の解説を一新した内容です。特に「サルトルは理性の弁証法でヘーゲル理念を借り、世界観でマルクス(唯物史観)を採り入れている」は小筆の知る限り、世界初の指摘ではないかと思う。これが正か錯誤か、皆様のご批判を乞う。

(2021年3月29日)野生の思考最終章サルトル批判の紹介を続けています。

前回引用の最終部<….elle exclut le schématisme….> (野生の思考第9章292頁)。(サルトルの)歴史弁証法は 他方の端では(カントの)図式化を拒絶している。この解釈に入る。図式化(schématisme)とは何か。それは人が外界を理解するにあたり、対象とする事象と、自己がそれを表象する理念(entendement)を結ぶ繋ぐ概略である。図式schème(schéma)なる語を調べると<chez Kant,schème;representation qui est l’intermediaire entre les phénomènes perçus par le sens et les catégories de l’endendement. 思弁が組み分ける範疇と感知した事象の間を取り持つ表象(Robert)。

もう一文<Figure simplifiée representant les éléments et articulations essentiels d’un objet, d’un méchanisme, d’un raisonnement, qui peut intervenir soit pour exprimer brièvement des connaissances dejas acquises, soit pour faciliter des inventions.

対象物、運動、ないしは理由付などの主要な構成や分節要素を表現する単純化した表現。それはすでに獲得している知識の要約を説明できるし、創意工夫を表現するに役立つ。

以上は (Dictionnaire de philo, Nathan)

レヴィストロースが実際に測量したボロロ村落の平面図(悲しき熱帯から)

族民が描く(はずの)理想の村落(構造人類学から)。この図をしてカントが語るschemeと考える。

上に挙げた2の解説から図式化を探ると 1単純化した表現形式(図でもあり文章でもあり、頭に描く概念もあり得る) 2思弁として考えついた内容(あるいは解き明かした対象物の本質)とその対象物の実際とを仲介として表現する図ーとなる。

部族民として図式化の例を挙げる:

ブラジル調査旅行でレヴィストロースはボロロ族の村落構造を調べた。悲しき熱帯、「構造人類学AnthropologieStructurale出版1958年」で説明されるが、その構造は2部、8支族、それぞれ支族に3の階層を抱する社会であった。この複雑さが彼らの社会、すなわち婚姻制度、儀礼、信仰などを規定する。村落体が社会そのものであるが、その実際図面と彼らの描く理想村落とを対比させている(二の図を参照)。この理想図は彼らが頭に持つ社会の表象を示すschemeである。

実態の観察から表象(思想)を組み立て(ここまでが分析理性)、その思想を表現する手段に図(scheme)を作った(ここにentendement constituant=弁証法理性が介在する)。

サルトルはこの思弁の過程を経ていない、レヴィストロースが非難する。

思考工程の差であるけれど、なぜことさら荒立てるのか。否、荒立てているわけではない。レヴィストロースは西洋哲学の根底に立ち戻っているのだ。知とは本質とは、その根底で両者に食い違いがある。故に語気が幾分かあらくなった。

図式への流れは知が「宇宙を見つめる、そこにある本質を知が探る」とレヴィストロースが語る。発見した本質を概略し表象する…となります。これがデカルト以来、西洋哲学の本流です。カントもヘーゲルも人の知が宇宙真理を解き明かすと語る。レヴィストロースにしてその流れの本流に乗っています。

すなわち図式から本質をたぐる一過程は、分析理性と弁証法理性を総動員する人の智の活動そのものです。

サルトルは「存在が知を持つ、それを知るのが(人の)自由」実存主義を標榜した。この宇宙と人の知の仕組みが、唯物史観と相性が良いのか、歴史解釈においてマルクスが「地上に降ろした神」を奉り上げ、弁証法が知、それを知るのが人の宿命(人の知は弁証法の反映でしかない=マルクス)と言い換えた。故にこの一文で本章(歴史と弁証法)の究極点である「人が考えるのか、弁証法が考えるのか」の基盤に降り立ち、サルトル批判をしたとの解釈が、原点1,2とも合わせ、たどり着ける。

次の文;

<Quand on lit la Critique, on se défend mal du sentiment que l’auteur hésite entre deux conceptions de la raison dialectique. Tanto il oppose raison analytique et la raison dialectique comme l’erreur et la verité, sinon même comme le diable et le bon Dieu ; tantôt les deux raisons apparaissent complementaires : voies differentes conduisant aux mêmes verités.>(292頁)サルトル著「批判...」を読むたびに本書作者は弁証法について2の概念を行ったり来たりして戸惑っていると判断せざるを得ない。時に分析理性を弁証法理性と比べ邪と正、悪魔と神になぞらえ比較するが、一方で両者は補完的であり、道程は異なるが同じ真実を目指している。

2の弁証法にさ迷うサルトル、この躊躇こそ(本文の原点1,2が示す)サルトルの使い分けです。1は理性論2は世界観。理性論では分析手法であるヘーゲル弁証法(思弁的弁証法)を受け、世界観(歴史)ではマルクスを借り受けた。その絡繰りをすっかりレヴィストロースに読み取られた。

ところで皆様には、「自身の理性で考えるけれど、一方で歴史は唯物で動く。この二重性を受け入れても」、よろしいではないかと反論するムキがあるかもしれない。蕃神もその考えに傾いていた。そして;

西欧哲学において真理は一つ。畢竟それは誰が考え何を暴くかに尽きる。繰り返すがマルクスの歴史観で「考える」主体は弁証法。弁証法は地上に降りた神であるから。ヘーゲル弁証法では人が持つ思弁が考える、歴史は思弁の反映。ヘーゲルはこの事例を「フランス革命は人の思弁の現実化」と力説した。

Wikiなどネットでの解説では「弁証法を信奉しながら分析理性で説明する」矛盾と説明するが、より深いい根の部分にレヴィストロースからの批判が発生していたと理解すべきです。

もう一文;

<Sartre attribue la raison dialectique une realité sui generis: elle existe indépendammment de la raison analytique , soit comme son antagoniste, soit comme sa complémentaire. (293頁)サルトルは弁証法理性にあるがまま(sui generis原義はその種に特有の)の現実性を与えている、分析的理性と独立しているとの意味合い。

この文に引き続いて弁証法理性のこの立ち位置がマルクスに由来すると決め、しかしマルクス思想はサルトルに比べ相対的<l’opposition entre deux raisons est relative>としている。

このクダリを読むとサルトルの抱える2面性(弁証法と分析理性)を、ごく端的にマルクス弁証法の「拡張解釈のため」とレヴィストロースが説明していると読める。すると部族民の「マルクス+実存主義」にヘーゲルを持ち込み重ねるとは「解釈し過ぎ」となりそうだ。しかし1を読んで10をこねくり回す悪癖を常とするから、この「読み過ぎ」のまま続ける。

<Pour nous la raison dialectique est toujours constituante : c’est la passerelle sans cesse prolongée et ameliorée que la raison analytique lance au-dessus d’un gouffre dont elle n’apercoit pas l’autre bord tout en sachant qu’il existe, et dut-il constamment s’éloigner

(同)我々にとって弁証法理性とは常に「基盤」となる理性である。思弁に潜む底なしの陥穽、分析理性は向かい側に何かがあると知るけれど、見えてこない。その上だんだん遠ざかっている。その端渡し役割を担う弁証法理性。それにして間断なく拡大し改善されているのだ。

2の理性の補完性を換喩に託して説明している。

Constituant(動詞constituer)は他動詞「形成する」が一般であるが、自動詞être l’élément essentiel基本要素であるとの用い方がある。ここでは自動詞のの意味を持つ分詞法participeとする。分析理性の前に「陥穽」が広がる。陥穽とはなにか、分析理性の限界点です。カントは「図式」を理性と現実(本質)の介在に置くが、そのときの思弁が弁証法理性です。

しかしこの説明には、書き出しッペの部族民にしても、「煙に巻かれる」感が残る。分かったような気になろう。換喩なのですから。

歴史と弁証法Histoire et Dialectiqueサルトル批判5 了(2021年3月29日)

追記:前回(3月26日投稿)での追記で「歴史弁証法には特異点があってそれが共産社会である」とした。ここでの留意は共産を信奉する権力は遠い未来「特異点」を判断の拠りどころとする習癖を持ちます。すなわち現在を(いまだたどり着かない)未来の視点で判断する。彼ら共産国家の断定とは 1現時点の歴史上の位置(特異点との時間距離)を常に確かめている 2特異点との比定で社会、個人の価値を判断する(資本主義的思考は排撃される) 3特異点達成に向かっているのか反逆しているのかで思想、信条の是非を決めつける。弾劾する(シベリアとかオルドスに送る)。

1はマルクスの主張です。2,3についてはマルクスから発展したレーニン毛沢東主義の教条となります。歴史特異点を根本基準(デファクトスタンダード)に崇め個人を判定しているのであるから、この基準から一歩はみ出したら命がない。ソ連、現中国での人民弾圧の真の原因はレーニンらが標榜した共産主義そのものにある。了

前回引用の最終部<….elle exclut le schématisme….> (野生の思考第9章292頁)。(サルトルの)歴史弁証法は 他方の端では(カントの)図式化を拒絶している。この解釈に入る。図式化(schématisme)とは何か。それは人が外界を理解するにあたり、対象とする事象と、自己がそれを表象する理念(entendement)を結ぶ繋ぐ概略である。図式schème(schéma)なる語を調べると<chez Kant,schème;representation qui est l’intermediaire entre les phénomènes perçus par le sens et les catégories de l’endendement. 思弁が組み分ける範疇と感知した事象の間を取り持つ表象(Robert)。

もう一文<Figure simplifiée representant les éléments et articulations essentiels d’un objet, d’un méchanisme, d’un raisonnement, qui peut intervenir soit pour exprimer brièvement des connaissances dejas acquises, soit pour faciliter des inventions.

対象物、運動、ないしは理由付などの主要な構成や分節要素を表現する単純化した表現。それはすでに獲得している知識の要約を説明できるし、創意工夫を表現するに役立つ。

以上は (Dictionnaire de philo, Nathan)

レヴィストロースが実際に測量したボロロ村落の平面図(悲しき熱帯から)

族民が描く(はずの)理想の村落(構造人類学から)。この図をしてカントが語るschemeと考える。

上に挙げた2の解説から図式化を探ると 1単純化した表現形式(図でもあり文章でもあり、頭に描く概念もあり得る) 2思弁として考えついた内容(あるいは解き明かした対象物の本質)とその対象物の実際とを仲介として表現する図ーとなる。

部族民として図式化の例を挙げる:

ブラジル調査旅行でレヴィストロースはボロロ族の村落構造を調べた。悲しき熱帯、「構造人類学AnthropologieStructurale出版1958年」で説明されるが、その構造は2部、8支族、それぞれ支族に3の階層を抱する社会であった。この複雑さが彼らの社会、すなわち婚姻制度、儀礼、信仰などを規定する。村落体が社会そのものであるが、その実際図面と彼らの描く理想村落とを対比させている(二の図を参照)。この理想図は彼らが頭に持つ社会の表象を示すschemeである。

実態の観察から表象(思想)を組み立て(ここまでが分析理性)、その思想を表現する手段に図(scheme)を作った(ここにentendement constituant=弁証法理性が介在する)。

サルトルはこの思弁の過程を経ていない、レヴィストロースが非難する。

思考工程の差であるけれど、なぜことさら荒立てるのか。否、荒立てているわけではない。レヴィストロースは西洋哲学の根底に立ち戻っているのだ。知とは本質とは、その根底で両者に食い違いがある。故に語気が幾分かあらくなった。

図式への流れは知が「宇宙を見つめる、そこにある本質を知が探る」とレヴィストロースが語る。発見した本質を概略し表象する…となります。これがデカルト以来、西洋哲学の本流です。カントもヘーゲルも人の知が宇宙真理を解き明かすと語る。レヴィストロースにしてその流れの本流に乗っています。

すなわち図式から本質をたぐる一過程は、分析理性と弁証法理性を総動員する人の智の活動そのものです。

サルトルは「存在が知を持つ、それを知るのが(人の)自由」実存主義を標榜した。この宇宙と人の知の仕組みが、唯物史観と相性が良いのか、歴史解釈においてマルクスが「地上に降ろした神」を奉り上げ、弁証法が知、それを知るのが人の宿命(人の知は弁証法の反映でしかない=マルクス)と言い換えた。故にこの一文で本章(歴史と弁証法)の究極点である「人が考えるのか、弁証法が考えるのか」の基盤に降り立ち、サルトル批判をしたとの解釈が、原点1,2とも合わせ、たどり着ける。

次の文;

<Quand on lit la Critique, on se défend mal du sentiment que l’auteur hésite entre deux conceptions de la raison dialectique. Tanto il oppose raison analytique et la raison dialectique comme l’erreur et la verité, sinon même comme le diable et le bon Dieu ; tantôt les deux raisons apparaissent complementaires : voies differentes conduisant aux mêmes verités.>(292頁)サルトル著「批判...」を読むたびに本書作者は弁証法について2の概念を行ったり来たりして戸惑っていると判断せざるを得ない。時に分析理性を弁証法理性と比べ邪と正、悪魔と神になぞらえ比較するが、一方で両者は補完的であり、道程は異なるが同じ真実を目指している。

2の弁証法にさ迷うサルトル、この躊躇こそ(本文の原点1,2が示す)サルトルの使い分けです。1は理性論2は世界観。理性論では分析手法であるヘーゲル弁証法(思弁的弁証法)を受け、世界観(歴史)ではマルクスを借り受けた。その絡繰りをすっかりレヴィストロースに読み取られた。

ところで皆様には、「自身の理性で考えるけれど、一方で歴史は唯物で動く。この二重性を受け入れても」、よろしいではないかと反論するムキがあるかもしれない。蕃神もその考えに傾いていた。そして;

西欧哲学において真理は一つ。畢竟それは誰が考え何を暴くかに尽きる。繰り返すがマルクスの歴史観で「考える」主体は弁証法。弁証法は地上に降りた神であるから。ヘーゲル弁証法では人が持つ思弁が考える、歴史は思弁の反映。ヘーゲルはこの事例を「フランス革命は人の思弁の現実化」と力説した。

Wikiなどネットでの解説では「弁証法を信奉しながら分析理性で説明する」矛盾と説明するが、より深いい根の部分にレヴィストロースからの批判が発生していたと理解すべきです。

もう一文;

<Sartre attribue la raison dialectique une realité sui generis: elle existe indépendammment de la raison analytique , soit comme son antagoniste, soit comme sa complémentaire. (293頁)サルトルは弁証法理性にあるがまま(sui generis原義はその種に特有の)の現実性を与えている、分析的理性と独立しているとの意味合い。

この文に引き続いて弁証法理性のこの立ち位置がマルクスに由来すると決め、しかしマルクス思想はサルトルに比べ相対的<l’opposition entre deux raisons est relative>としている。

このクダリを読むとサルトルの抱える2面性(弁証法と分析理性)を、ごく端的にマルクス弁証法の「拡張解釈のため」とレヴィストロースが説明していると読める。すると部族民の「マルクス+実存主義」にヘーゲルを持ち込み重ねるとは「解釈し過ぎ」となりそうだ。しかし1を読んで10をこねくり回す悪癖を常とするから、この「読み過ぎ」のまま続ける。

<Pour nous la raison dialectique est toujours constituante : c’est la passerelle sans cesse prolongée et ameliorée que la raison analytique lance au-dessus d’un gouffre dont elle n’apercoit pas l’autre bord tout en sachant qu’il existe, et dut-il constamment s’éloigner

(同)我々にとって弁証法理性とは常に「基盤」となる理性である。思弁に潜む底なしの陥穽、分析理性は向かい側に何かがあると知るけれど、見えてこない。その上だんだん遠ざかっている。その端渡し役割を担う弁証法理性。それにして間断なく拡大し改善されているのだ。

2の理性の補完性を換喩に託して説明している。

Constituant(動詞constituer)は他動詞「形成する」が一般であるが、自動詞être l’élément essentiel基本要素であるとの用い方がある。ここでは自動詞のの意味を持つ分詞法participeとする。分析理性の前に「陥穽」が広がる。陥穽とはなにか、分析理性の限界点です。カントは「図式」を理性と現実(本質)の介在に置くが、そのときの思弁が弁証法理性です。

しかしこの説明には、書き出しッペの部族民にしても、「煙に巻かれる」感が残る。分かったような気になろう。換喩なのですから。

歴史と弁証法Histoire et Dialectiqueサルトル批判5 了(2021年3月29日)

追記:前回(3月26日投稿)での追記で「歴史弁証法には特異点があってそれが共産社会である」とした。ここでの留意は共産を信奉する権力は遠い未来「特異点」を判断の拠りどころとする習癖を持ちます。すなわち現在を(いまだたどり着かない)未来の視点で判断する。彼ら共産国家の断定とは 1現時点の歴史上の位置(特異点との時間距離)を常に確かめている 2特異点との比定で社会、個人の価値を判断する(資本主義的思考は排撃される) 3特異点達成に向かっているのか反逆しているのかで思想、信条の是非を決めつける。弾劾する(シベリアとかオルドスに送る)。

1はマルクスの主張です。2,3についてはマルクスから発展したレーニン毛沢東主義の教条となります。歴史特異点を根本基準(デファクトスタンダード)に崇め個人を判定しているのであるから、この基準から一歩はみ出したら命がない。ソ連、現中国での人民弾圧の真の原因はレーニンらが標榜した共産主義そのものにある。了

(2021年3月26日)歴史弁証法は真理であるからどの社会にも隔たりなく適用される。文明社会は資本主義が行き着く極点にまでたどり着いて「西欧も日本も共産社会化する間近にある」(1950年代の左翼思想の典型)と公言されるまでに至った。革命を加速せむと日本共産党が破壊工作に専念していた時期でもある。同時代、先住民社会はそうした兆候を見せていない。なぜ彼らの歴史進展が遅れているのか。唯物弁証法はかの社会には適応しないのか。疑問は歴史弁証法の信奉者に投げかけられた。

「未開社会は文明社会とは異なる」が答え。社会が違う理由は「人間が違うから」。この問答は「文化の優劣」の理由付けに用いられていた。論者はレヴィストロースが度々引用するレヴィブリュールなど、2世代前の社会学者であった。しかし1950年代に「劣等民族」説は通用しない。サルトルは先住民社会が共産革命に向かう「経済の過熟」を見せていない理由を「彼らの歴史も弁証法に支配されている。しかしその弁証法は短周回式(ショートサイクル)なのだ」と決めつけた(une dialectique répétitive à court terme、サルトル著弁証法理性批判La critique de la raison dialectique本文)。さらなる「なぜ先住民はショートサイクル弁証法を選んだのか」質問には「une humanité rabougrie et difforme 出来損ないの片輪」だからさと答えた(第9章本文から)。レヴィブリュールの偏見「人間が違う」に戻ってしまった。

レヴィストロースはサルトルの偏見を批判します。

本著「野生の思考」が伝える事例それらの解析、例えば具体科学が、先住民、未開社会が近代西欧社会に劣っていない論拠となります。部族民通信は動画とPDFで「野生思考」を解説しています。(動画とPDFサイトwww.tribesmytube.com 野生の思考1~8 2020年10月30日から21年1月6日に投稿、youtubeにも投稿している)

作成したPDFから2葉を掲載します。

先住民の具体科学と西欧社会発生の近代科学の比較。具体科学はモノを自律体として見る。

もう一葉、具体科学体系。

詳細は動画PDFに譲りますが、1~8の伝えかけは「思想(モノの主体の具体科学)、世界観(分類法)、哲学(因果の究明)、技術(寄せ集めやりくり)の思考体系」を先住民は奉じている。(16世紀以降に西欧で発達した)近代科学は偶然あるいは奇跡か、モノ主体を抜け出し属性分解にたどり着き、ニュートン、クリックなどの成功を導いた。

新石器革命いらいの「モノ思考」にこだわる先住民社会、これが文明的発展に行き着かなかった理由とレヴィストロースが説きます。

第9章歴史と弁証法の本文解説に入ります。頁を追って鍵となる幾文かを取り上げます

<dans quelle mesure une pensée, qui sait et qui veut être à la fois anecdotique et géometrique , peut-elle être encore dialectique? La pensée sauvage est totalisante ; en fait , elle prétend aller beaucoup plus loin dans ce sens que Sartre ne l’accorde pas à la raison dialectique , puisque, par un bout , celle-ci laisse fuir la sérialité pure ( dont nous venons de voir comment les systems classificatoires réusissent à l’intégrer) et que, par l’autre but, elle exclut le schématisme….> (野生の思考第9章292頁)

一つの思考とは挿話的で地理的限定であるのに、弁証法でもあるとはどのような仕組みだろうか。先住民の思考は統括的である。実際にその思考は統括する方向に進展しており、サルトルはそれをして(彼の)弁証法には規定出来ないほどだ。なぜなら、彼の弁証法は一方の端で連続性を純粋に追いやり、他方の端では(カントの)図式化を拒絶しているのだから。

引用文は章題「Histoire et Dialectique」の真下に置かれます。この文をして9章の伝えかけの凝縮となるから理解しなければ進まない。

「一つの思考」を思考が捉える事象と読む。歴史家が歴史思想を形成するために捉えた事象、それは挿話的(偶発)、地域限定でしかない。なぜそれが(連綿と継続する)弁証法(の周回)に組み込まれるのか。回答には皆様すでにご理解かと。本投稿の2回(3月22日)にて両者の歴史観の違いを説明している。そこでは「発生する事象に対して否定(反作用)が生じ人は行動する(praxis)」弁証法解釈をサルトルが展開するが、レヴィストロースは事象は「挿話地域」でしかないと規定する。その言い分は「一つの事象は弁証法に組み込まれない」となる。

次が難解。Sérialitéとあるがフランス語にこの語は存在しない。最も近い語はsérial、映画のシリーズ(de série)を言う造語(英語serialを借用しitéを付けた)。前回の投稿その推測を用いて説明したが大間違いだった。今回は近い語sérialisationの派生と見る。この語もサルトル造語。意味として<perte du sentiment d’appartenance à la collectivité humaine, surgissement d’anomalie conduisant d’un membre à vivre chacun pour soi dans l’hostelité envers les autres>(辞書Robert)人間集団に属するとの心支えを失い、規則なしにそれぞれが自分のためだけに生き、他者への憎しみだけを抱く。ナチス収容所では個性(名前)を剥奪し番号化する状態が例。<…ité>に派生するとその状態である事となる。状態を純粋(pure)なまでに、徹底的に、追いやっているのである。このpureの含意は純粋無垢の行程ではなく、行き着くところまでと否定的である(慣用句pure et dureは政治志向の極端さを表すが、それに近い用語法とみた)。

Sérialité pure極端なまでの連続性は換喩です。

何を喩しているかは本文内部で分かるが、冒頭のここで推理する。弁証法では事象の連なりに否定、統合が下される。個別性を剥奪しそれら事象を弁証法の流れの中にsérialitiser(連続化)して、sérialité(個の喪失)におとしめた。サルトル弁証法での事象のそして個の疎外を伝えている。発生した挿話事実を1の歴史原則で順列化してしまう、共産主義に基づく歴史観を否定している。

「図式化」は理解に容易い、解説を次回にまわす。

歴史と弁証法Histoire et Dialectiqueサルトル批判4 了(2021年3月26日)

以上、3の原点を終えるにあたっての追記(前回の追記の続として):

歴史弁証法には特異点があってそれが共産社会である。経済の反作用活動を経て究極点に向かう世界である。その流れに人が積極参加しなければならない。Praxis(参加)なる活動行為をこの動きに当てはめている。この思想はマルクスを超え政治教条と変身し(マルクスが地に降ろした弁証法神様を天上に戻した)、共産革命を可能たらしめた。レーニン毛沢東主義の極左弁証論、すなわち暴力革命の思想背景です。レーニン毛沢東の行動哲学はマルクス歴史弁証法とは別モノとする分類もある。

サルトルは「la critique de la raison dialectique」を刊行(1960年)、その前後をたどれば、共産主義を平和勢力だとして賛美する文章(le communiste et la paix)を発表し、かつ中国、キューバ、ソ連(いずれの国も暴力革命で独裁を樹立)を訪問している(1955、60、62年)。サルトルが(62年の)モスクワ軍縮平和大会に出席した事実はなぜか、Wikipediaなどネットで見えない。サルトルも極左弁証法を信奉していた事実、その歴史を隠蔽したい勢力があるのだろうか。

「未開社会は文明社会とは異なる」が答え。社会が違う理由は「人間が違うから」。この問答は「文化の優劣」の理由付けに用いられていた。論者はレヴィストロースが度々引用するレヴィブリュールなど、2世代前の社会学者であった。しかし1950年代に「劣等民族」説は通用しない。サルトルは先住民社会が共産革命に向かう「経済の過熟」を見せていない理由を「彼らの歴史も弁証法に支配されている。しかしその弁証法は短周回式(ショートサイクル)なのだ」と決めつけた(une dialectique répétitive à court terme、サルトル著弁証法理性批判La critique de la raison dialectique本文)。さらなる「なぜ先住民はショートサイクル弁証法を選んだのか」質問には「une humanité rabougrie et difforme 出来損ないの片輪」だからさと答えた(第9章本文から)。レヴィブリュールの偏見「人間が違う」に戻ってしまった。

レヴィストロースはサルトルの偏見を批判します。

本著「野生の思考」が伝える事例それらの解析、例えば具体科学が、先住民、未開社会が近代西欧社会に劣っていない論拠となります。部族民通信は動画とPDFで「野生思考」を解説しています。(動画とPDFサイトwww.tribesmytube.com 野生の思考1~8 2020年10月30日から21年1月6日に投稿、youtubeにも投稿している)

作成したPDFから2葉を掲載します。

先住民の具体科学と西欧社会発生の近代科学の比較。具体科学はモノを自律体として見る。

もう一葉、具体科学体系。

詳細は動画PDFに譲りますが、1~8の伝えかけは「思想(モノの主体の具体科学)、世界観(分類法)、哲学(因果の究明)、技術(寄せ集めやりくり)の思考体系」を先住民は奉じている。(16世紀以降に西欧で発達した)近代科学は偶然あるいは奇跡か、モノ主体を抜け出し属性分解にたどり着き、ニュートン、クリックなどの成功を導いた。

新石器革命いらいの「モノ思考」にこだわる先住民社会、これが文明的発展に行き着かなかった理由とレヴィストロースが説きます。

第9章歴史と弁証法の本文解説に入ります。頁を追って鍵となる幾文かを取り上げます

<dans quelle mesure une pensée, qui sait et qui veut être à la fois anecdotique et géometrique , peut-elle être encore dialectique? La pensée sauvage est totalisante ; en fait , elle prétend aller beaucoup plus loin dans ce sens que Sartre ne l’accorde pas à la raison dialectique , puisque, par un bout , celle-ci laisse fuir la sérialité pure ( dont nous venons de voir comment les systems classificatoires réusissent à l’intégrer) et que, par l’autre but, elle exclut le schématisme….> (野生の思考第9章292頁)

一つの思考とは挿話的で地理的限定であるのに、弁証法でもあるとはどのような仕組みだろうか。先住民の思考は統括的である。実際にその思考は統括する方向に進展しており、サルトルはそれをして(彼の)弁証法には規定出来ないほどだ。なぜなら、彼の弁証法は一方の端で連続性を純粋に追いやり、他方の端では(カントの)図式化を拒絶しているのだから。

引用文は章題「Histoire et Dialectique」の真下に置かれます。この文をして9章の伝えかけの凝縮となるから理解しなければ進まない。

「一つの思考」を思考が捉える事象と読む。歴史家が歴史思想を形成するために捉えた事象、それは挿話的(偶発)、地域限定でしかない。なぜそれが(連綿と継続する)弁証法(の周回)に組み込まれるのか。回答には皆様すでにご理解かと。本投稿の2回(3月22日)にて両者の歴史観の違いを説明している。そこでは「発生する事象に対して否定(反作用)が生じ人は行動する(praxis)」弁証法解釈をサルトルが展開するが、レヴィストロースは事象は「挿話地域」でしかないと規定する。その言い分は「一つの事象は弁証法に組み込まれない」となる。

次が難解。Sérialitéとあるがフランス語にこの語は存在しない。最も近い語はsérial、映画のシリーズ(de série)を言う造語(英語serialを借用しitéを付けた)。前回の投稿その推測を用いて説明したが大間違いだった。今回は近い語sérialisationの派生と見る。この語もサルトル造語。意味として<perte du sentiment d’appartenance à la collectivité humaine, surgissement d’anomalie conduisant d’un membre à vivre chacun pour soi dans l’hostelité envers les autres>(辞書Robert)人間集団に属するとの心支えを失い、規則なしにそれぞれが自分のためだけに生き、他者への憎しみだけを抱く。ナチス収容所では個性(名前)を剥奪し番号化する状態が例。<…ité>に派生するとその状態である事となる。状態を純粋(pure)なまでに、徹底的に、追いやっているのである。このpureの含意は純粋無垢の行程ではなく、行き着くところまでと否定的である(慣用句pure et dureは政治志向の極端さを表すが、それに近い用語法とみた)。

Sérialité pure極端なまでの連続性は換喩です。

何を喩しているかは本文内部で分かるが、冒頭のここで推理する。弁証法では事象の連なりに否定、統合が下される。個別性を剥奪しそれら事象を弁証法の流れの中にsérialitiser(連続化)して、sérialité(個の喪失)におとしめた。サルトル弁証法での事象のそして個の疎外を伝えている。発生した挿話事実を1の歴史原則で順列化してしまう、共産主義に基づく歴史観を否定している。

「図式化」は理解に容易い、解説を次回にまわす。

歴史と弁証法Histoire et Dialectiqueサルトル批判4 了(2021年3月26日)

以上、3の原点を終えるにあたっての追記(前回の追記の続として):

歴史弁証法には特異点があってそれが共産社会である。経済の反作用活動を経て究極点に向かう世界である。その流れに人が積極参加しなければならない。Praxis(参加)なる活動行為をこの動きに当てはめている。この思想はマルクスを超え政治教条と変身し(マルクスが地に降ろした弁証法神様を天上に戻した)、共産革命を可能たらしめた。レーニン毛沢東主義の極左弁証論、すなわち暴力革命の思想背景です。レーニン毛沢東の行動哲学はマルクス歴史弁証法とは別モノとする分類もある。

サルトルは「la critique de la raison dialectique」を刊行(1960年)、その前後をたどれば、共産主義を平和勢力だとして賛美する文章(le communiste et la paix)を発表し、かつ中国、キューバ、ソ連(いずれの国も暴力革命で独裁を樹立)を訪問している(1955、60、62年)。サルトルが(62年の)モスクワ軍縮平和大会に出席した事実はなぜか、Wikipediaなどネットで見えない。サルトルも極左弁証法を信奉していた事実、その歴史を隠蔽したい勢力があるのだろうか。

(2021年3月24日)原点1の「理性」を前回まで(批判の1,2で)解説していた。本投稿は原点2「世界観、歴史とは」を取り上げます。ヘーゲル弁証法では理性の自律運動がモノである歴史に反映される( le reflet de l’automouvement personel=前出)。頭の中の観念と宇宙の森羅が一の原理で同期し、その主体は理性である。<La Raison, pour Hegel, n’est pas seulement une qualité de l’esprit humain : plus radicalement, elle est ce qui anime l’ensemble du réel - << tout ce qui est rationnel est réel tout ce qui est réel est rationel>>(Dictionnaire philo. Nathan)

理性は、ヘーゲルにとって人精神の一つの資質のみならず、より過激的に,、現実の総体を活動さしめる根源である。理性なるもの全ては実際であり、実際なるものはすべて理性である。

一方、マルクス弁証法は、

唯物弁証法を真理とする思想である。ヘーゲルの思弁的弁証法をマルクスが「モノの活動」として取り込み、歴史経済の動きを説明する資本論を発表した(1867年)。歴史を究明する学とする見方から紹介する。

<Chez les Marxistes : adaptation de la conception hégérienne au matérialisme de Marx , Hegel étant idéaliste , attribue le procesus dialectique à l’idee. Marx et Engels voient les processus dialectique dans la matière dont la pensée ne constitue qu’un reflet ; c’est fondamentalement dans la matière que s’opposent les contraires et que se réalise la conciliation.( Dictionaire de la langue philo. Puf)

観念論者のヘーゲルは弁証法の論理展開を観念の中に置いた。唯物論者マルクスはヘーゲル論法を物質の自律運動の説明に取り込んだ。もはや思考は物質の反映でしかない。対立が生じ解決に向かう(弁証法の)工程は基本的には物質の中に起こる。

もう一文、

<Marx et Engels acceptront cette dialectique hégélienne comme méthode mais ils en inverseront le sens, en la faisant "descendre du ciel sur la terre" pour appliquer à l’étude des phénomènes historiques et sociaux, fondamentalement aux facteurs économiques : ce n’est plus l’esprit ou l’idée qui détermine le réel, mais le contraire et les maxistes ultérieurs élaborent en système rigoureux ce matérialisme dialectique>(同)

マルクス・エンゲルスはヘーゲル弁証法の工程を引き継いだ。しかし「方向」を逆にした。歴史と社会、特に経済現象に応用するため、ヘーゲル弁証法を「天から地に降ろした」のである。もはや現実を規定するのは精神でも思考でもない、その反対である。マルクスを引き継いだ共産主義者(レーニン、毛沢東)は唯物弁証法を厳格な(支配)システムに練り上げた。(この引用文での動詞は「未来形」、予測を含むから断定していない。そのように思うのだが-の言い回し)

皆様お気づきかと、精神かモノか、選択した主体は両者で分かれたが、真理は常に一方にしか存しない。故に片割れ側は、弁証法的動きを見せるのであるが、それは他方(主体側)の反映(reflet)でしかないとしている。精神の弁証法とモノの弁証法が並立するなどとは決して諭さない。なぜなら哲学だから。

サルトルは世界観(歴史)においてはマルクス理論を導入した。歴史において弁証法は神の理論と位置づけ分析理性(人の理性として)を排除しているから、マルクス史観を全面的に受け入れているところは間違いがない。

しかし理性においてはヘーゲル流の弁証法を採用している(部族民の解釈)。その証左が個(soi)の精神活動をintérioriser(内証化)、extérioser(外在化)、totaliser(統合)と、ヘーゲル3段階をなぞって説明している。ここのintéri/extéri…には明確に理性活動が認められる。己の原点、実存主義の基底「個が存在を知り自由(理性)を得る」をサルトルが弁証法に合わせたのだ(ここも部族民の解釈)。「知る」とは個の理性が認識する過程である。個が知った存在は機械的な「外部の反映」ではない。マルクスは個が外部(弁証法の)解釈に己の都合(分析理性)に合わせて取捨選択などしてはならないと教える。そうした世界をマルクスが描いたけれど、サルトルに映る世界には人の理性が残っている。

サルトルの「intéri/extéri…」を前にして弁証法理性が活動すると感じる。彼内部では2の弁証法が並立している。この組み合わせに矛盾が出ないだろうか。この点こそレヴィストロースが指摘した「神の理論を人の分析思考(raison analytique)で説明している、これが誤り」に当てはまるのである。

歴史手法とは地理的制約を受けず経時的につながる逸話を統合する。そして民族学は地理的に接合し共時的に採取される逸話を統合する。事象を分析する手口は歴史と民族学では対称的であるともしている。民族学文献が民族学者の「思想」であると同じく、歴史は歴史家の「思想」とレヴィストロースは規定します。歴史を形作る事象、語り伝えは地理的に限定され散発する逸話である(anecdotes)。それらは形でありモノだが、ある思想のもと機動因を一にしてそれら融合し、「思想化」を探るのが歴史家であるから、歴史は「思想」である。彼の論点です。

歴史がモノである立場とは。

マルクス主義の継承者、旧ソ連現中国、北朝鮮でこの宇宙論(モノが理性を支配する)は教条として金科玉条、政治と国民統治に利用されている。例証としてルイセンコ(似非)遺伝学を挙げよう。「獲得形質は遺伝する」これは明らかに誤謬であるがスターリンが支持し、共産党のお墨付き学説と祀り上がったからには「異論を唱える生物学者」は銃殺か獄死、シベリア送りにされた(被害者は3000人Wikipedia )。香港民主派がオルドス刑務所に送られる理由は「神の弁証法(毛沢東主義)に異論」をはさんだから。

党大会で演説するルイセンコ、後列に立ち上がって獲得遺伝を支持するスターリン。自由意見を弾圧する共産党の行動を強圧と見るは誤り。マルクス史観では「唯物弁証法」は神の論理、人の理性をも支配する。弁証法史観に従わない者は宇宙摂理への反逆者であるとマルクスが預言しているのである。写真はネット採取

マルクスが告げた「地上に降りた神」の弁証法が歴史を造り理性を支配するとは、社会なる「神」がそこらに立ちはだかり民衆の理性を支配する強圧と同じ機動因である。それがあってはならないという立場です。

脱線したようだ、

脱線ついでに本投稿の最後の一文、

<Le Marxisme n’est pas seulement une théorie du socialisme , c’est une conception du monde achevée, un systeme philosophique d’où découle narturellement le socialisme plorétarian de Marx. Ce système philospphique porte le nom de matérialisme dialectique. Pourquoi? Parceque sa méthode est dialectique et sa théorie matérialiste>

マルクス主義は単なる社会主義理論ではない。それはやり遂げた(究極)世界の概念でありプロレタリア社会主義を生み出す哲学システムでもある。この哲学体型は唯物弁証法との名を持つ。なぜか?なぜならそれは弁証法の手順を取り、唯物論の理論を抱くからである。

共産主義の教条をあからさまに表現した一文、そのはずスターリン著「無政府主義対社会主義」の第1巻序文である。究極のプロパガンダ(Dictionaire de la langue philo. Puf孫引き)。スターリンに「歴史は思想」などと反論するとシベリアに送られる(前述ルイセンコ粛正以外にもソルジェニーツインなど列挙するにも紙が足らず)。「歴史が神、個の理性は神の反映」が共産主義社会に出現していた、今も残る。

歴史と弁証法Histoire et Dialectiqueサルトル批判3 了(2021年3月24日)

第4回(3月26日を予定)で未開社会論および3原点のまとめを投稿します。

理性は、ヘーゲルにとって人精神の一つの資質のみならず、より過激的に,、現実の総体を活動さしめる根源である。理性なるもの全ては実際であり、実際なるものはすべて理性である。

一方、マルクス弁証法は、

唯物弁証法を真理とする思想である。ヘーゲルの思弁的弁証法をマルクスが「モノの活動」として取り込み、歴史経済の動きを説明する資本論を発表した(1867年)。歴史を究明する学とする見方から紹介する。

<Chez les Marxistes : adaptation de la conception hégérienne au matérialisme de Marx , Hegel étant idéaliste , attribue le procesus dialectique à l’idee. Marx et Engels voient les processus dialectique dans la matière dont la pensée ne constitue qu’un reflet ; c’est fondamentalement dans la matière que s’opposent les contraires et que se réalise la conciliation.( Dictionaire de la langue philo. Puf)

観念論者のヘーゲルは弁証法の論理展開を観念の中に置いた。唯物論者マルクスはヘーゲル論法を物質の自律運動の説明に取り込んだ。もはや思考は物質の反映でしかない。対立が生じ解決に向かう(弁証法の)工程は基本的には物質の中に起こる。

もう一文、

<Marx et Engels acceptront cette dialectique hégélienne comme méthode mais ils en inverseront le sens, en la faisant "descendre du ciel sur la terre" pour appliquer à l’étude des phénomènes historiques et sociaux, fondamentalement aux facteurs économiques : ce n’est plus l’esprit ou l’idée qui détermine le réel, mais le contraire et les maxistes ultérieurs élaborent en système rigoureux ce matérialisme dialectique>(同)

マルクス・エンゲルスはヘーゲル弁証法の工程を引き継いだ。しかし「方向」を逆にした。歴史と社会、特に経済現象に応用するため、ヘーゲル弁証法を「天から地に降ろした」のである。もはや現実を規定するのは精神でも思考でもない、その反対である。マルクスを引き継いだ共産主義者(レーニン、毛沢東)は唯物弁証法を厳格な(支配)システムに練り上げた。(この引用文での動詞は「未来形」、予測を含むから断定していない。そのように思うのだが-の言い回し)

皆様お気づきかと、精神かモノか、選択した主体は両者で分かれたが、真理は常に一方にしか存しない。故に片割れ側は、弁証法的動きを見せるのであるが、それは他方(主体側)の反映(reflet)でしかないとしている。精神の弁証法とモノの弁証法が並立するなどとは決して諭さない。なぜなら哲学だから。

サルトルは世界観(歴史)においてはマルクス理論を導入した。歴史において弁証法は神の理論と位置づけ分析理性(人の理性として)を排除しているから、マルクス史観を全面的に受け入れているところは間違いがない。

しかし理性においてはヘーゲル流の弁証法を採用している(部族民の解釈)。その証左が個(soi)の精神活動をintérioriser(内証化)、extérioser(外在化)、totaliser(統合)と、ヘーゲル3段階をなぞって説明している。ここのintéri/extéri…には明確に理性活動が認められる。己の原点、実存主義の基底「個が存在を知り自由(理性)を得る」をサルトルが弁証法に合わせたのだ(ここも部族民の解釈)。「知る」とは個の理性が認識する過程である。個が知った存在は機械的な「外部の反映」ではない。マルクスは個が外部(弁証法の)解釈に己の都合(分析理性)に合わせて取捨選択などしてはならないと教える。そうした世界をマルクスが描いたけれど、サルトルに映る世界には人の理性が残っている。

サルトルの「intéri/extéri…」を前にして弁証法理性が活動すると感じる。彼内部では2の弁証法が並立している。この組み合わせに矛盾が出ないだろうか。この点こそレヴィストロースが指摘した「神の理論を人の分析思考(raison analytique)で説明している、これが誤り」に当てはまるのである。

歴史手法とは地理的制約を受けず経時的につながる逸話を統合する。そして民族学は地理的に接合し共時的に採取される逸話を統合する。事象を分析する手口は歴史と民族学では対称的であるともしている。民族学文献が民族学者の「思想」であると同じく、歴史は歴史家の「思想」とレヴィストロースは規定します。歴史を形作る事象、語り伝えは地理的に限定され散発する逸話である(anecdotes)。それらは形でありモノだが、ある思想のもと機動因を一にしてそれら融合し、「思想化」を探るのが歴史家であるから、歴史は「思想」である。彼の論点です。

歴史がモノである立場とは。

マルクス主義の継承者、旧ソ連現中国、北朝鮮でこの宇宙論(モノが理性を支配する)は教条として金科玉条、政治と国民統治に利用されている。例証としてルイセンコ(似非)遺伝学を挙げよう。「獲得形質は遺伝する」これは明らかに誤謬であるがスターリンが支持し、共産党のお墨付き学説と祀り上がったからには「異論を唱える生物学者」は銃殺か獄死、シベリア送りにされた(被害者は3000人Wikipedia )。香港民主派がオルドス刑務所に送られる理由は「神の弁証法(毛沢東主義)に異論」をはさんだから。

党大会で演説するルイセンコ、後列に立ち上がって獲得遺伝を支持するスターリン。自由意見を弾圧する共産党の行動を強圧と見るは誤り。マルクス史観では「唯物弁証法」は神の論理、人の理性をも支配する。弁証法史観に従わない者は宇宙摂理への反逆者であるとマルクスが預言しているのである。写真はネット採取

マルクスが告げた「地上に降りた神」の弁証法が歴史を造り理性を支配するとは、社会なる「神」がそこらに立ちはだかり民衆の理性を支配する強圧と同じ機動因である。それがあってはならないという立場です。

脱線したようだ、

脱線ついでに本投稿の最後の一文、

<Le Marxisme n’est pas seulement une théorie du socialisme , c’est une conception du monde achevée, un systeme philosophique d’où découle narturellement le socialisme plorétarian de Marx. Ce système philospphique porte le nom de matérialisme dialectique. Pourquoi? Parceque sa méthode est dialectique et sa théorie matérialiste>

マルクス主義は単なる社会主義理論ではない。それはやり遂げた(究極)世界の概念でありプロレタリア社会主義を生み出す哲学システムでもある。この哲学体型は唯物弁証法との名を持つ。なぜか?なぜならそれは弁証法の手順を取り、唯物論の理論を抱くからである。

共産主義の教条をあからさまに表現した一文、そのはずスターリン著「無政府主義対社会主義」の第1巻序文である。究極のプロパガンダ(Dictionaire de la langue philo. Puf孫引き)。スターリンに「歴史は思想」などと反論するとシベリアに送られる(前述ルイセンコ粛正以外にもソルジェニーツインなど列挙するにも紙が足らず)。「歴史が神、個の理性は神の反映」が共産主義社会に出現していた、今も残る。

歴史と弁証法Histoire et Dialectiqueサルトル批判3 了(2021年3月24日)

第4回(3月26日を予定)で未開社会論および3原点のまとめを投稿します。

(2021年3月22日)本書解釈の起点となる3の原点を 1理性論 2世界観 3未開文明論として、1におけるサルトルの立場を説明した(3月19日)レヴィストロースにおける1、理性論の原点を探ろう。彼は近代人にして科学に携わるものの常としてカント主義者であるを公言していた。カントの弁証法を述べる前にヘーゲル弁証法の理念を、前回の追加として探る;

弁証法的周回の起点がヘーゲルにあってはnégation(否定)。ここには即応反応、機械的拒否を感じる(理性はnégationしか選択できないとヘーゲル自身が述べている)。即座の否定が「弁証法の真理」なのだから人が理屈をこねてnégationを選択した弁明など説明する必要はない。ここにヘーゲル弁証法運動の整然性が見える。

一方でカントはRéfutation弁証法と知られる。

語は動詞réfuterの名詞で意味として:repousser (un raisonnement, une proposition, une opinion) en demonstrant sa fausseté誤謬を指摘しその説明(提案、意見)を再び取り上げる(Robert)となる。まず主題を吟味して、誤りを訂正するための否定手順を取るのだと教えている。主題に誤り(fausseté)が見つからなかったらfutation(反主題」を提起しない。脳髄反射を金科玉条と採り入れる御仁と異なり、知識人として「知性entendement」が作用している。個体が優秀でなく誤謬を見過ごしたら宇宙真理に到達できないのか。ツッコミ疑義にはそのとおりとしか答えようが無い。真理への誤解が人の歴史だった訳だから。

吟味…過程は「先験transcendantal」理性に支配される、これを先験的弁証法(dialectique transcendantale)とする。

それはまた、

<logique de l’apparence (par opp. à l’analytique qui est la logique de vérité ) L’apparence de rationalité consiste dans la rigueur du raisonnnement , mais cette rigueur n’aboutit pas à la verité, car les raisonnnements dialectiques appliquent aux choses en soi, ou en noumènes , des principes qui ne valent que pour les choses pour nous , ou phénomènes. (Dictionaire de la langue philo.Puf )

分析論理は真実を追求する論理であるが、弁証法は「形態化」(apparance)の論理である。形態化の論理行程は厳格に理性の中に存在するのだが、この厳格さは真理に到達しない。なぜなら弁証法理性は、いくつもの原理を形作るのであるが、それは物、我々、あるいは事象、それら個々にのみにしか値しないからである。

分かりにくい一文だが分解し理解しよう。

写真:2のノーベル賞受賞者(サルトルとジッド)サルトルは受賞通知を受け取ったが辞退した。自らの意思で受賞辞退者は人類でサルトルのみ・ネットから採取。

まず先験には分析理性と弁証法がある1。次に分析理性が真実理性で、その理性を用いてのみ「真理」に行き着く2。弁証法は真理を求める論理ではない。形態を探るのだとするこれが3。

形態とは(その物が)持つ事柄にのみ原理を形成するからである(一過性であり挿話的でもある)。弁証法の働き具合は個別的である。その形態化過程を他の物の形態化には応用できない。一般的化し得る分析理性とは逆となり、個別にとどまる。(以上は部族民の解釈)

(デカルトが得意とする)蜜蝋を例用して分析的解析と弁証法統合を試みる;

蜜蝋は形態、感触、色、匂い…などの特質に分析される。この特質の集合体が蜜蝋である。故に差し出された物体の特質を属性分析すれば蜜蝋か、まがい物かを判定できる。この思考方法が、モノの本質を暴く思考、すなわち真理に到達する理性である。

ある男が差し出された蜜蝋そっくり物を「吟味したが蜜蝋ではない」と反蜜蝋(これがカント曰くのfutation)を主張した。理由は蜜蝋とは「どこか一部が異なる」。その一部を探し出すため、男は己が頭に持つ蜜蝋を思い起こし目の前の現物と照らし合わせた。形、色、匂い….(この過程がapparance=形態化)。色に違いが見つかった。「この部の黄色は本来であれば赤」。指摘によりこの個体は「欠陥蜜蝋」と判定された。蜜蝋の範疇を外れる「蜜蝋崩れ」だった。

Apparanceを形態化と訳した。一般的に内実に対応するが至らない「見せかけ」として用いられるが、カント弁証法過程での目の前にある事象を「再現-表象」し吟味する理性としかつ能動性を込め、この訳語を選んだ。

頭脳での表象の働きとはなんのことはない、難波主婦がスーパーでリンゴに疵を見つけ「キズ物や、売り物にならんわ、安くして」と値切る買い物には、futation(faussetéの覚知)をきっかけに反作用(売り物ではない)、止揚(安くして)なる関西過程の弁証法が動いている。

Apparanceに至る過程を本書ではtotalisation統合化としている。サルトル用語であるがレヴィストロースも用いる。またサルトルはその動詞totaliser(統合する)において個の理性を喚起している(部族民蕃神の解釈)。ヘーゲル機会反応的の思弁と比べ一旦思考して真理につながる形態化を捉えている。

本題、レヴィストロースの理性論は;

いわゆる「構造主義」に立ち戻ることになります。現実は形でありそれは地域、時間限定の挿話的事象でしかない。人が頭に抱く表象が挿話的事象である形に対峙する。この対峙関係を構造と呼ぶ。現実(形)に真理は滞留していない。真理は形と表象の対峙にある、こう言えます(部族民の解釈)。

人が事象を見て(聞いて)それを表象として頭に残す作業はカント的先験理性に支配される。事象を属性に分解しその本質に迫る姿勢は「分析理性」です。それらを再構成して「構造化」する過程に「弁証法理性」が存在します。レヴィストロース自身が本文で「親族の基本構造」ではその進め方「分析して統合する」手法で親族を解析したと記述しています(後に引用する)。

歴史と弁証法Histoire et Dialectiqueサルトル批判2了(2021年3月22日)

弁証法的周回の起点がヘーゲルにあってはnégation(否定)。ここには即応反応、機械的拒否を感じる(理性はnégationしか選択できないとヘーゲル自身が述べている)。即座の否定が「弁証法の真理」なのだから人が理屈をこねてnégationを選択した弁明など説明する必要はない。ここにヘーゲル弁証法運動の整然性が見える。

一方でカントはRéfutation弁証法と知られる。

語は動詞réfuterの名詞で意味として:repousser (un raisonnement, une proposition, une opinion) en demonstrant sa fausseté誤謬を指摘しその説明(提案、意見)を再び取り上げる(Robert)となる。まず主題を吟味して、誤りを訂正するための否定手順を取るのだと教えている。主題に誤り(fausseté)が見つからなかったらfutation(反主題」を提起しない。脳髄反射を金科玉条と採り入れる御仁と異なり、知識人として「知性entendement」が作用している。個体が優秀でなく誤謬を見過ごしたら宇宙真理に到達できないのか。ツッコミ疑義にはそのとおりとしか答えようが無い。真理への誤解が人の歴史だった訳だから。

吟味…過程は「先験transcendantal」理性に支配される、これを先験的弁証法(dialectique transcendantale)とする。

それはまた、

<logique de l’apparence (par opp. à l’analytique qui est la logique de vérité ) L’apparence de rationalité consiste dans la rigueur du raisonnnement , mais cette rigueur n’aboutit pas à la verité, car les raisonnnements dialectiques appliquent aux choses en soi, ou en noumènes , des principes qui ne valent que pour les choses pour nous , ou phénomènes. (Dictionaire de la langue philo.Puf )

分析論理は真実を追求する論理であるが、弁証法は「形態化」(apparance)の論理である。形態化の論理行程は厳格に理性の中に存在するのだが、この厳格さは真理に到達しない。なぜなら弁証法理性は、いくつもの原理を形作るのであるが、それは物、我々、あるいは事象、それら個々にのみにしか値しないからである。

分かりにくい一文だが分解し理解しよう。

写真:2のノーベル賞受賞者(サルトルとジッド)サルトルは受賞通知を受け取ったが辞退した。自らの意思で受賞辞退者は人類でサルトルのみ・ネットから採取。

まず先験には分析理性と弁証法がある1。次に分析理性が真実理性で、その理性を用いてのみ「真理」に行き着く2。弁証法は真理を求める論理ではない。形態を探るのだとするこれが3。

形態とは(その物が)持つ事柄にのみ原理を形成するからである(一過性であり挿話的でもある)。弁証法の働き具合は個別的である。その形態化過程を他の物の形態化には応用できない。一般的化し得る分析理性とは逆となり、個別にとどまる。(以上は部族民の解釈)

(デカルトが得意とする)蜜蝋を例用して分析的解析と弁証法統合を試みる;

蜜蝋は形態、感触、色、匂い…などの特質に分析される。この特質の集合体が蜜蝋である。故に差し出された物体の特質を属性分析すれば蜜蝋か、まがい物かを判定できる。この思考方法が、モノの本質を暴く思考、すなわち真理に到達する理性である。

ある男が差し出された蜜蝋そっくり物を「吟味したが蜜蝋ではない」と反蜜蝋(これがカント曰くのfutation)を主張した。理由は蜜蝋とは「どこか一部が異なる」。その一部を探し出すため、男は己が頭に持つ蜜蝋を思い起こし目の前の現物と照らし合わせた。形、色、匂い….(この過程がapparance=形態化)。色に違いが見つかった。「この部の黄色は本来であれば赤」。指摘によりこの個体は「欠陥蜜蝋」と判定された。蜜蝋の範疇を外れる「蜜蝋崩れ」だった。

Apparanceを形態化と訳した。一般的に内実に対応するが至らない「見せかけ」として用いられるが、カント弁証法過程での目の前にある事象を「再現-表象」し吟味する理性としかつ能動性を込め、この訳語を選んだ。

頭脳での表象の働きとはなんのことはない、難波主婦がスーパーでリンゴに疵を見つけ「キズ物や、売り物にならんわ、安くして」と値切る買い物には、futation(faussetéの覚知)をきっかけに反作用(売り物ではない)、止揚(安くして)なる関西過程の弁証法が動いている。

Apparanceに至る過程を本書ではtotalisation統合化としている。サルトル用語であるがレヴィストロースも用いる。またサルトルはその動詞totaliser(統合する)において個の理性を喚起している(部族民蕃神の解釈)。ヘーゲル機会反応的の思弁と比べ一旦思考して真理につながる形態化を捉えている。

本題、レヴィストロースの理性論は;

いわゆる「構造主義」に立ち戻ることになります。現実は形でありそれは地域、時間限定の挿話的事象でしかない。人が頭に抱く表象が挿話的事象である形に対峙する。この対峙関係を構造と呼ぶ。現実(形)に真理は滞留していない。真理は形と表象の対峙にある、こう言えます(部族民の解釈)。

人が事象を見て(聞いて)それを表象として頭に残す作業はカント的先験理性に支配される。事象を属性に分解しその本質に迫る姿勢は「分析理性」です。それらを再構成して「構造化」する過程に「弁証法理性」が存在します。レヴィストロース自身が本文で「親族の基本構造」ではその進め方「分析して統合する」手法で親族を解析したと記述しています(後に引用する)。

歴史と弁証法Histoire et Dialectiqueサルトル批判2了(2021年3月22日)

(2021年3月19日)レヴィストロース著「野生の思考La pensée sauvage1961年出版」の第9章(最終章)Histoire et dialectique歴史と弁証法 はサルトルの理性論、歴史観への批判です。実は2019年にブログ及び部族民通信ホームサイトにこの紹介を投稿している(追記に案内が)。これら記事へのご訪問は今も続いており、皆様の関心の高さが伺えます。投稿子としてはしかしながら、サルトル原書「La critique de la raison dialectique弁証法理性の批判」に接していない事、レヴィストロースの修辞にも理解至らずの解釈が多々あり書き足りなさを感じていた。サルトル原典を購入のつもりでアマゾンを開けたら、価格がこなれていない、700ページを越す、サルトル用語の連なりだろうから読めない。銭、ページ、頭の内と3重苦に苦しむが必至、原典購入は諦めました。

よって今回も原典には立ち入らずサルトル批判を解説する。

自身にも分かりやすく、かつ部族民通信を訪問していただく皆様により理解を深めてもらおうと、新たな接近様態で草稿すると決めた。前回の書き筋は頁を逐次めくり、文言と段落を分断しては訳を試み解釈を述べた。今回はレヴィストロースの基本的な主張、伝えかけを分解し論の流れをたどる。頁たどりの逐次説明に陥らず、反面、行ったり来たり頁開きの閉じ分解のナイフ裁きを試みる。これでレヴィストロース思考のオートプシを狙った。皮相観察に終わるかもしれぬ。辛辣な批判をお持ちします。

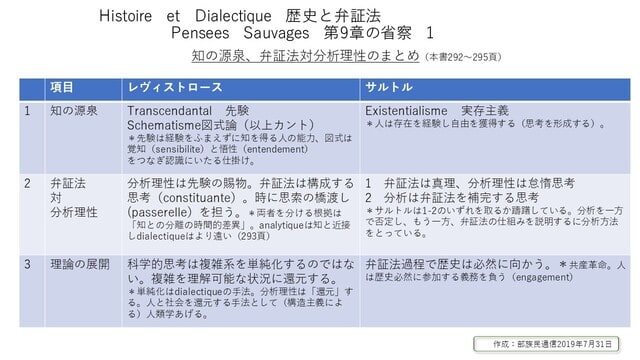

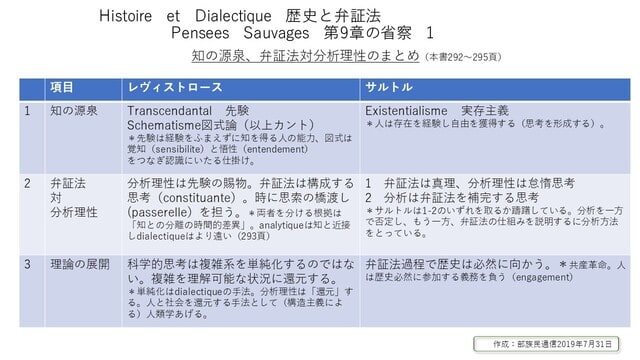

2019年7月に作成したパワーポイント図。理解が至っていなかった例とします(ヘーゲルの思弁的弁証法を改編焼き直ししたなどが盛り込まれていない)

<Ne perdre pas de vue視野を失うな>が大事について。

本著作にはこれと同じ言い回しが散見します。<Mais sans perdre de vue que la raison analytique tient une place…>しかし視野を失しななければ分析的理性が占める位置の重要さに…(300頁)<nous ne perdons pas de vue que le verbe XX…ここで視野を失ってはならない、動詞XXは…>(295頁)など。

Vueの意味は視野、視界。意を拡大し「見たモノを理解する様、Robert」です。よって「視野を失うなかれ」としたし「見て理解した内容を忘るな」に拡大できるかも知れぬ。この句が置かれる文脈とはレヴィストロースとサルトルの思考が深刻に対峙している段落です。両者の違い点に立ち戻って「視野(見たモノ)を改め確認して」の判断を探る、この使われ方と見た。

するとvue視野を日本語的に「基準点」あるいは「原点」とすればなお分かりやすい。本投稿では有馬頼義の造語と伝わる「原点」を用います。

本書の原点とは、小筆は3点を挙げる。

特異点であるならば原点は1の位置を占める。1しか無いから原点なのになぜ3点にのさばるか。この疑念に「文章の間口が広い」と答えます。

3の原点を必要とする3次元ならばで3の座標が3ベクトル。一体そいつは何か;

1 理性論。実存主義対カント主義

2 世界観、歴史とは

3 未開文明論(西欧文明論でもある)

上3点が両者の考えの分かれ道であります。それぞれで2人が別座標、正反のベクトルで歩みを進めている。その対抗の様が本章にてどのように表現されているか、言い分の食い違いを確かめ論点を解釈する。幾度かの原点復帰で本章を紐解きます。

1の理性論。実存主義対カント主義について

サルトルは宇宙、森羅万象は弁証法なる公式に支配されていると主張する。弁証法を「神」の公式と受け止め歴史、社会、事象を理解する。それが人の智であると主張する。

弁証法dialectiqueに対峙する思考に分析思考raison analytiqueを置く。これを用いて宇宙を解釈し他者に説明するのは「見せかけ屋=esthete」の怠け者の論理(サルトル本文から)すぎないとしている。

このサルトル流の弁証法を思想史の流れから紐解くと;

弁証法とは1がプラトンによる説明~4くらいにカントの解釈が続く。これらは本稿と関連が薄いから省略。5のヘーゲルによる弁証法は;

<elle est l’idée de dévéloppement elle-même, se dévéloppe dans la nature et histoire, n’est donc que le reflet de l’automouvement personel >(Dictionnaire de la langue philosophique.Puf版 dialectiqueの項から引用)

弁証法とは自然、歴史は自律で発展するとの思想である。それ自体が人個人の反映である。(個の思考が自然、歴史に反映される。唯心論の弁証法です。後のマルクス主義はこれを逆転したに留意を)

<l’idéalisme absolu comme la lois de la pensée et du réel, qui, progressant par négations successives (affirmation ou thèse, négation ou antithèse) résout les contradictions en accédant à des unifications (ou, selon un vocabulaire désuet et peu précis, synthèses) >

(Dictionnaire de philosophie, Nathan版)

思考と実際を統合する絶対思想である。それは連続する否定を通して発展しながら、統合(unification)に結びつき対立を解決する。連続否定とは受け入れ(affirmation、thèse)とその否定(négation、anti-thèse反主題)の繰り返しであり、統合を(古臭い上不確かな語)サンテーズ(浮揚と訳されていた)とする場合も。

思弁的とされるヘーゲル弁証法を紹介したが、皆様のご理解している処と同一と信じます。ここでは「受け入れ、否定、統合」のヘーゲル的思考の流れをサルトルは自己の用語に取り入れる。後に紹介する本文にて用いられる主要な用語(サルトルの語彙)のintérioriser(内省化)、extérioriser(発露)、totaliser(総合化)がまさにヘーゲルの受入、否定、統合の弁証法の仕組みを受け継いだ形となっています。

意味合いを3の要素の自律は採り入れているが、意味合いは変えている。サルトル流焼き直しはnégation否定とせず、事象を自己内に受け止め(intérioriser)、外に向かって発露する(extérioriser)となります。このところが重要で、後に説明を加えますが「実存主義、その基底である存在をしり自由を得る」に繋がります。(2021年3月19日)歴史と弁証法Histoire et Dialectiqueサルトル批判1の了

追記:サルトル批判これまでの投稿歴。ホームサイト2019年7月31日(サルトル批判)、2020年10月31日(心理分析実存主義三題噺、動画収録サイトに投稿)

ホームサイトはwww.tribesman.net、動画収録サイトはwww.ribesmytube.com.動画サイトにはPDF資料が掲載される。また動画はyoutubeにも投稿されている。検索の語は「部族民通信」でGoogle、youtube共に上位ヒットする。

よって今回も原典には立ち入らずサルトル批判を解説する。

自身にも分かりやすく、かつ部族民通信を訪問していただく皆様により理解を深めてもらおうと、新たな接近様態で草稿すると決めた。前回の書き筋は頁を逐次めくり、文言と段落を分断しては訳を試み解釈を述べた。今回はレヴィストロースの基本的な主張、伝えかけを分解し論の流れをたどる。頁たどりの逐次説明に陥らず、反面、行ったり来たり頁開きの閉じ分解のナイフ裁きを試みる。これでレヴィストロース思考のオートプシを狙った。皮相観察に終わるかもしれぬ。辛辣な批判をお持ちします。

2019年7月に作成したパワーポイント図。理解が至っていなかった例とします(ヘーゲルの思弁的弁証法を改編焼き直ししたなどが盛り込まれていない)

<Ne perdre pas de vue視野を失うな>が大事について。

本著作にはこれと同じ言い回しが散見します。<Mais sans perdre de vue que la raison analytique tient une place…>しかし視野を失しななければ分析的理性が占める位置の重要さに…(300頁)<nous ne perdons pas de vue que le verbe XX…ここで視野を失ってはならない、動詞XXは…>(295頁)など。

Vueの意味は視野、視界。意を拡大し「見たモノを理解する様、Robert」です。よって「視野を失うなかれ」としたし「見て理解した内容を忘るな」に拡大できるかも知れぬ。この句が置かれる文脈とはレヴィストロースとサルトルの思考が深刻に対峙している段落です。両者の違い点に立ち戻って「視野(見たモノ)を改め確認して」の判断を探る、この使われ方と見た。

するとvue視野を日本語的に「基準点」あるいは「原点」とすればなお分かりやすい。本投稿では有馬頼義の造語と伝わる「原点」を用います。

本書の原点とは、小筆は3点を挙げる。

特異点であるならば原点は1の位置を占める。1しか無いから原点なのになぜ3点にのさばるか。この疑念に「文章の間口が広い」と答えます。

3の原点を必要とする3次元ならばで3の座標が3ベクトル。一体そいつは何か;

1 理性論。実存主義対カント主義

2 世界観、歴史とは

3 未開文明論(西欧文明論でもある)

上3点が両者の考えの分かれ道であります。それぞれで2人が別座標、正反のベクトルで歩みを進めている。その対抗の様が本章にてどのように表現されているか、言い分の食い違いを確かめ論点を解釈する。幾度かの原点復帰で本章を紐解きます。

1の理性論。実存主義対カント主義について

サルトルは宇宙、森羅万象は弁証法なる公式に支配されていると主張する。弁証法を「神」の公式と受け止め歴史、社会、事象を理解する。それが人の智であると主張する。

弁証法dialectiqueに対峙する思考に分析思考raison analytiqueを置く。これを用いて宇宙を解釈し他者に説明するのは「見せかけ屋=esthete」の怠け者の論理(サルトル本文から)すぎないとしている。

このサルトル流の弁証法を思想史の流れから紐解くと;

弁証法とは1がプラトンによる説明~4くらいにカントの解釈が続く。これらは本稿と関連が薄いから省略。5のヘーゲルによる弁証法は;

<elle est l’idée de dévéloppement elle-même, se dévéloppe dans la nature et histoire, n’est donc que le reflet de l’automouvement personel >(Dictionnaire de la langue philosophique.Puf版 dialectiqueの項から引用)

弁証法とは自然、歴史は自律で発展するとの思想である。それ自体が人個人の反映である。(個の思考が自然、歴史に反映される。唯心論の弁証法です。後のマルクス主義はこれを逆転したに留意を)

<l’idéalisme absolu comme la lois de la pensée et du réel, qui, progressant par négations successives (affirmation ou thèse, négation ou antithèse) résout les contradictions en accédant à des unifications (ou, selon un vocabulaire désuet et peu précis, synthèses) >

(Dictionnaire de philosophie, Nathan版)

思考と実際を統合する絶対思想である。それは連続する否定を通して発展しながら、統合(unification)に結びつき対立を解決する。連続否定とは受け入れ(affirmation、thèse)とその否定(négation、anti-thèse反主題)の繰り返しであり、統合を(古臭い上不確かな語)サンテーズ(浮揚と訳されていた)とする場合も。

思弁的とされるヘーゲル弁証法を紹介したが、皆様のご理解している処と同一と信じます。ここでは「受け入れ、否定、統合」のヘーゲル的思考の流れをサルトルは自己の用語に取り入れる。後に紹介する本文にて用いられる主要な用語(サルトルの語彙)のintérioriser(内省化)、extérioriser(発露)、totaliser(総合化)がまさにヘーゲルの受入、否定、統合の弁証法の仕組みを受け継いだ形となっています。

意味合いを3の要素の自律は採り入れているが、意味合いは変えている。サルトル流焼き直しはnégation否定とせず、事象を自己内に受け止め(intérioriser)、外に向かって発露する(extérioriser)となります。このところが重要で、後に説明を加えますが「実存主義、その基底である存在をしり自由を得る」に繋がります。(2021年3月19日)歴史と弁証法Histoire et Dialectiqueサルトル批判1の了

追記:サルトル批判これまでの投稿歴。ホームサイト2019年7月31日(サルトル批判)、2020年10月31日(心理分析実存主義三題噺、動画収録サイトに投稿)

ホームサイトはwww.tribesman.net、動画収録サイトはwww.ribesmytube.com.動画サイトにはPDF資料が掲載される。また動画はyoutubeにも投稿されている。検索の語は「部族民通信」でGoogle、youtube共に上位ヒットする。

レヴィストロース著「親族の基本構造Les structures élémentaires de la parenté初版1947年」の紹介を本年1月5日から始め、3月8日の14回目を持ってとりあえずの終了とします。3月1日から8日、4回に分けて投稿した「近親婚禁止の社会学的説明」を部族民通信ホームサイトに上梓しました(親族の基本構造6,7回)。ブログは幾日かに連載するので、どうしても前回部分を幾分か述べて本文が始まります。その重なりを排除しているから、軽く読みこなせるかと思います。是非、ご訪問を(WWW.tribesmman.net)ないしGooleで部族民通信を検索してください

前述「とりあえず終了」との意味は14回かけて紹介したのは導入章(Inroduction)の26頁分のみで、このあと限定交換(l’échange restreint)230頁が控えているから。4月以降に取り上げます。そのあと本書は一般化した交換(l’échange généralisé)に入るのですが、こちらは面白くない。族民文化範囲を越えて交換と言うよりも取引(transactionのおもむきを感じてしまい(個人嗜好で申し訳ないが)取り上げる予定を入れていない。

さて14回の投稿で2部構成Introductionの「自然から文化へ」、「近親婚禁止の問題」を取り上げた訳ですが、ここでまとめの意味から、若干の解説を;

前段部の「自然から文化へNature et culture」では近親婚の禁止の社会制度での性格を一般性(universalité,本紹介では汎人類性と訳した)と個別特殊性に浮き上がらせた。汎人類性とはその禁止が「いつでもどこでも」社会の制度として表出している。例外はある古代エジプトの王族は血の繋がりの濃い親族と通婚していた。レヴィストロースは「その中でも規則はあるはずだ、例えば実の姉との婚は許されるが妹とは許されないなど。その傍証に古事記軽皇子の例をあげた」(軽皇子と妹の衣通物語はブログ及びサイト本朝婚たはけ2000年で解説している)

いつでもどこでもの理由に「近親婚の禁止はヒトが自然状態の時代に発生し」それが「社会制度を形作って、ひいては人類が進化した」と大胆な仮説を開陳している。自然状態とは何時のことか、レヴィストロースはなにも述べない。そこで部族民蕃神は旧石器時期とした。このあたりの省察の流れを過去ブログないしサイトで追ってください。

禁止の特殊性は「必ず罰が」を上げている。他の罪との比較検証は展開されていない。自殺に関してのみ状況によっては「容認される」けれど、近親婚禁止の違反は「必ず罰せられる」として特殊性を強調している。

この「いつでもどこでも必ず掣肘」が禁止に足を踏み入れた者への三角関係であると、これはボードビル喜劇の結婚物語に匹敵する三角であると、大まじめに語っている。

第2部は近親婚禁止への学説紹介で

生物学から(遺伝劣化)

心理学から(深層心理、オイデプスコンプレックス)

社会学から(族外婚が始めにありき)

を取り上げそれぞれを批判している。

批判の原点は「制度が近親婚を禁止したのではない。近親婚の禁止が制度(文化)を形成したのだ」に尽きます。

以上ホームサイト更新の案内でした。

追:来週から「サルトル批判」を再投稿します。

ピカソの母子像、オイデプスコンプレックスなんて無い!の証明のつもり(再掲)

。

。

著作権について。この画像は市販されている絵はがきを当方が購入したものです。著作権はピカソ遺族に残りますが、市販の印刷物であることから違反はないと考えました。

前述「とりあえず終了」との意味は14回かけて紹介したのは導入章(Inroduction)の26頁分のみで、このあと限定交換(l’échange restreint)230頁が控えているから。4月以降に取り上げます。そのあと本書は一般化した交換(l’échange généralisé)に入るのですが、こちらは面白くない。族民文化範囲を越えて交換と言うよりも取引(transactionのおもむきを感じてしまい(個人嗜好で申し訳ないが)取り上げる予定を入れていない。

さて14回の投稿で2部構成Introductionの「自然から文化へ」、「近親婚禁止の問題」を取り上げた訳ですが、ここでまとめの意味から、若干の解説を;

前段部の「自然から文化へNature et culture」では近親婚の禁止の社会制度での性格を一般性(universalité,本紹介では汎人類性と訳した)と個別特殊性に浮き上がらせた。汎人類性とはその禁止が「いつでもどこでも」社会の制度として表出している。例外はある古代エジプトの王族は血の繋がりの濃い親族と通婚していた。レヴィストロースは「その中でも規則はあるはずだ、例えば実の姉との婚は許されるが妹とは許されないなど。その傍証に古事記軽皇子の例をあげた」(軽皇子と妹の衣通物語はブログ及びサイト本朝婚たはけ2000年で解説している)

いつでもどこでもの理由に「近親婚の禁止はヒトが自然状態の時代に発生し」それが「社会制度を形作って、ひいては人類が進化した」と大胆な仮説を開陳している。自然状態とは何時のことか、レヴィストロースはなにも述べない。そこで部族民蕃神は旧石器時期とした。このあたりの省察の流れを過去ブログないしサイトで追ってください。

禁止の特殊性は「必ず罰が」を上げている。他の罪との比較検証は展開されていない。自殺に関してのみ状況によっては「容認される」けれど、近親婚禁止の違反は「必ず罰せられる」として特殊性を強調している。

この「いつでもどこでも必ず掣肘」が禁止に足を踏み入れた者への三角関係であると、これはボードビル喜劇の結婚物語に匹敵する三角であると、大まじめに語っている。

第2部は近親婚禁止への学説紹介で

生物学から(遺伝劣化)

心理学から(深層心理、オイデプスコンプレックス)

社会学から(族外婚が始めにありき)

を取り上げそれぞれを批判している。

批判の原点は「制度が近親婚を禁止したのではない。近親婚の禁止が制度(文化)を形成したのだ」に尽きます。

以上ホームサイト更新の案内でした。

追:来週から「サルトル批判」を再投稿します。

ピカソの母子像、オイデプスコンプレックスなんて無い!の証明のつもり(再掲)

。

。著作権について。この画像は市販されている絵はがきを当方が購入したものです。著作権はピカソ遺族に残りますが、市販の印刷物であることから違反はないと考えました。

(2021年3月8日)レヴィストロース著「親族の基本構造、初版1947年」の導入章Introductionその2部(自然から文化へde la nature à la culture)と(近親婚の問題problème de l’inceste)を13回に渡り投稿してきました。本投稿でIntroductionは終了します。

第2部では「近親婚の禁止=以下…禁止」を説明する3の学説を紹介した。

いずれの説も「近親婚…批判」を全人類的現象であると認識し、その説明にuniversalité(汎人類現象)を持ってしている。この点は論の展開をしてレヴィストロースと同様と言える。

1番目は生物学的説明(遺伝劣化)、2は心理学的(オイデプスコンプレックスなど)、最後に社会学的説明。いずれも堅固、精緻に組み立てられている。一方でレヴィストロースからの批判を受けている。批判の背景はそれら説(19世紀後半、20世紀初頭)が発表されてからの年月で、民族誌学的資料が増大し、説の検証、評価が厳正となった点が認められる。一般的事象とした風習、信仰の例が実は個別的であったなどである。

さらにレヴィストロースが強く指摘するのは「安易」な一般化である。Universalitéとする事例に対して論の組み立て、展開の仕方、事例、事象への評価に甘さ、行き違えがないかへの疑義にたいして彼自身から検証である。

「近親婚…」起源の説明にそれぞれが持ち込んだuniversalitéを吟味すると;

1 生物学的理由。

近親婚の結果は次世代に遺伝劣化を引き起こす。これを汎人類的現象であるとして…禁止の理由に当てた。しかし民族誌で観察されている「怪物伝説」は必ずしも近親婚の結果ではない。怪物などを引き出す理由は「戒め」である。例えば親の言いつけを聞かない子には「ナマハゲがやってきて毛をむしる」など未然抑止に用いられている。遺伝学からの説明を折り込み、遺伝劣化はuniversalitéにはなり得ないとした。

投稿子は「遺伝劣化説」を大航海時代(16世紀)の耶蘇宣教師の報告「先住民を野蛮、異風、異形とした未開人説」からの類推から生まれたと(勝手ながら)解説した。「未開人は知性が劣る。欲望にまかせ近親婚を恣にする」の論法である。仮にもこの説をとればuniversalitéは「未開から文明へ」という「大時代的」人類発展の道のりとなる。

レヴィストロースはこの説は16世紀に発達したとそれらしく語るが、直接的に「宣教師報告」に言及していない。

2 続いて心理学的説明。代表にフロイトらが主唱した「オイデプスコンプレックス=男は常に父を殺し母と番いたがる」が有る故の…禁止であると。

隣村のアキコチャンに憧憬を抱き結婚したい太郎はlaisser faire勝手にしろで許される。

しかし太郎が母と婚姻したいと親族に相談したら大反対された。社会に何の実害も加えないのであれば、アキコチャンと同じく太郎をlasser faire好きなままにさせる。オイデプスコンプレックスがあるのなら、世の中が全て母と息子の配偶婚姻になってしまうらしい。でも何が問題だろうか。その答は問題が大ありだから禁止するとなる。

この説ではuniversalitéを「深層心理」とすることになる。しかしもう一方、アキコチャンにはlaisser faireを認める説明をしていない。母にもアキコチャンにも異性への憧憬が認められるのならば、universalitéは近親非近親を超えた異性愛となる。ここに単なる個別の事象(オイデプスコンプレックスと名付けられた深層心理なるもの)をして一般性を持つ原理「近親婚…」とした。この食い違いをして「pétition de principe論法の誤りすり替え」とレヴィストロースは切り捨てた。

3 社会学的説明でのuniversalitéは「過去の習俗」となる。

3-1 かつて人間社会は族外婚の集団。族外婚は近親婚を禁止していたから、隣族の女を略奪して妻を得ていた。(Hublocckなど)

3-2 トーテム集団の信仰が族内(近親)婚を血を汚すと怖れ、近親婚…に結びついたとしている。

レヴィストロースは略奪婚、血の汚れは観察されることはあるが、あくまでも固有例であって、それを原理として人類全般に適用きないと否定した。ゆえに汎人類現象である「近親婚…」への説明には使えないとした。

そもそもレヴィストロースは「近親婚…」が社会規則全ての始めにあり、それを実践するために制度をもたらしたとするから、物事の起承を逆に捉えている。親族の基本構造14社会学からの説明(4)最終 の了

本書第一部「l'échange restrein限定交換」には「サルトル批判」のあとを予定します。

第2部では「近親婚の禁止=以下…禁止」を説明する3の学説を紹介した。

いずれの説も「近親婚…批判」を全人類的現象であると認識し、その説明にuniversalité(汎人類現象)を持ってしている。この点は論の展開をしてレヴィストロースと同様と言える。

1番目は生物学的説明(遺伝劣化)、2は心理学的(オイデプスコンプレックスなど)、最後に社会学的説明。いずれも堅固、精緻に組み立てられている。一方でレヴィストロースからの批判を受けている。批判の背景はそれら説(19世紀後半、20世紀初頭)が発表されてからの年月で、民族誌学的資料が増大し、説の検証、評価が厳正となった点が認められる。一般的事象とした風習、信仰の例が実は個別的であったなどである。

さらにレヴィストロースが強く指摘するのは「安易」な一般化である。Universalitéとする事例に対して論の組み立て、展開の仕方、事例、事象への評価に甘さ、行き違えがないかへの疑義にたいして彼自身から検証である。

「近親婚…」起源の説明にそれぞれが持ち込んだuniversalitéを吟味すると;

1 生物学的理由。

近親婚の結果は次世代に遺伝劣化を引き起こす。これを汎人類的現象であるとして…禁止の理由に当てた。しかし民族誌で観察されている「怪物伝説」は必ずしも近親婚の結果ではない。怪物などを引き出す理由は「戒め」である。例えば親の言いつけを聞かない子には「ナマハゲがやってきて毛をむしる」など未然抑止に用いられている。遺伝学からの説明を折り込み、遺伝劣化はuniversalitéにはなり得ないとした。

投稿子は「遺伝劣化説」を大航海時代(16世紀)の耶蘇宣教師の報告「先住民を野蛮、異風、異形とした未開人説」からの類推から生まれたと(勝手ながら)解説した。「未開人は知性が劣る。欲望にまかせ近親婚を恣にする」の論法である。仮にもこの説をとればuniversalitéは「未開から文明へ」という「大時代的」人類発展の道のりとなる。

レヴィストロースはこの説は16世紀に発達したとそれらしく語るが、直接的に「宣教師報告」に言及していない。

2 続いて心理学的説明。代表にフロイトらが主唱した「オイデプスコンプレックス=男は常に父を殺し母と番いたがる」が有る故の…禁止であると。

隣村のアキコチャンに憧憬を抱き結婚したい太郎はlaisser faire勝手にしろで許される。

しかし太郎が母と婚姻したいと親族に相談したら大反対された。社会に何の実害も加えないのであれば、アキコチャンと同じく太郎をlasser faire好きなままにさせる。オイデプスコンプレックスがあるのなら、世の中が全て母と息子の配偶婚姻になってしまうらしい。でも何が問題だろうか。その答は問題が大ありだから禁止するとなる。

この説ではuniversalitéを「深層心理」とすることになる。しかしもう一方、アキコチャンにはlaisser faireを認める説明をしていない。母にもアキコチャンにも異性への憧憬が認められるのならば、universalitéは近親非近親を超えた異性愛となる。ここに単なる個別の事象(オイデプスコンプレックスと名付けられた深層心理なるもの)をして一般性を持つ原理「近親婚…」とした。この食い違いをして「pétition de principe論法の誤りすり替え」とレヴィストロースは切り捨てた。

3 社会学的説明でのuniversalitéは「過去の習俗」となる。

3-1 かつて人間社会は族外婚の集団。族外婚は近親婚を禁止していたから、隣族の女を略奪して妻を得ていた。(Hublocckなど)

3-2 トーテム集団の信仰が族内(近親)婚を血を汚すと怖れ、近親婚…に結びついたとしている。

レヴィストロースは略奪婚、血の汚れは観察されることはあるが、あくまでも固有例であって、それを原理として人類全般に適用きないと否定した。ゆえに汎人類現象である「近親婚…」への説明には使えないとした。

そもそもレヴィストロースは「近親婚…」が社会規則全ての始めにあり、それを実践するために制度をもたらしたとするから、物事の起承を逆に捉えている。親族の基本構造14社会学からの説明(4)最終 の了

本書第一部「l'échange restrein限定交換」には「サルトル批判」のあとを予定します。

(2021年3月5日)なぜ近親婚は禁止されるか。社会学からの説明を続けます。

Durkheimはオーストラリア原住民(アボリジン)の社会をして、原始時代の形態を残す遺構、ひいては人類共通の祖型社会であるとした。彼らは特定の動物を先祖、守護神と仰ぐ「トーテム信仰」をいまも抱き、トーテムそのものが部族の独自性(identite)を保証する。その独自とは具体的で目に見える物質「血」と結びつき、社会の起源とその立ち位置を魔術生物的(magico-biologie)に説明して、部族のよりどころとしている(24頁)。トーテムが族民統合の象徴であれば「血」はその機能、表彰とも言える。よって「血」は族民に不可触、怖れとなる。(この解釈の根拠は後の引用に)

Cette crainte du sang clanique est particulièrement intense dans le cas du sang menstrual, et elle explique pour quoi, dans la pluspart des sociétiés primitives, les femmes sont , d’abord à l’occasion de leurs règles, puis d’une facon plus générale, objet de croyanaces magiques et frappées d’interdits spéciaux.(24頁)

部族民が怖れる「血」は女性の月経に及ぶ。多くの未開社会において女性が、月経時には特に怖れが伴い、平時においても魔術信心の対象となる特例的禁止の対象であることを、この怖れが説明している。

この引用の後の文でDurkheimは団結としての「血」が怖れに変わり、女性の不可触化に至る慣習につながった過程を記している。<La prohibition touchant les femmes et leur ségrégation, telle qu’elle s’exprime dans la règle d’exogamie, ne seraient donc que la répercussion lointaine de croyanaces religeuses …. 月経はrépercussion lointaine de croyances religeuses古い信仰の遺構であり、同族の女性と性関係を持つは禁忌となった。

<un homme ne peut contracter mariage au sein de son propre clan, c’est que , en agissant autrement, il entrerait en contact ou risquerait d’entrer en contact , avec ce sang qui est le signe visible et l’expression substantielle de sa parenté avec son totem.(同)

男は同族(clan支族)の女と婚姻関係を結んではならない。 この戒めと別の行動を取ると彼は同じトーテムの親族である女が持つ、目に見える具体的な表象の「血」との接触を犯すこととなる。

レヴィストロースは;

<Ainsi donc , en suivant une marche analytique , nous voyons que pour Durkheim , la prohibition de l’inceste est un residu de l’exogamie; que ces interdits trouvent leur origine dans la crainte du sang menstrual.> Durkheimの分析手順を見ると「…の禁止」は族外婚の遺構であり、その元を訪ねれば月経血への怖れであり…

禁忌(禁止)戒めを遵守し「la croyance en la consubstantialité de l’individu , membre d’un clan , avec son totem」(同)「同一体consubstantialité」を確信できるのである。

ここで族外婚が「近親婚の禁止」と重なる。先住民とされる民族以外は(今となって)族外婚の規定、慣習をもたないが、「血」なる具体的存在が表象として「親族」をまとめる思想は生き残っている。「…禁止」のみが継承されてきた。

月。南米アマゾニアで流布する神話「転がるクビ」では敵に討たれクビだけになった戦士が転がりながら村に戻った。戸戸に助けを求めるが、誰も戸を開けない。「月になってやる」の呪いを残し天に登る。村人が「お前が月になったらなんの災厄じゃ」尋ねると「お前の娘、妻らが毎月血まみれになるのだ」答えた。

写真はネットから

支族を「血」が団結させる、mgico-religeuese(魔術的)信心が根底にあった。トーテム成員がそれ「血」を分かちあう。すなわち肉親となる。トーテム集団の内では「血」を汚すから結婚できないとの論理である。

レヴィストロースはこれに何というか:

(以下の節は前に引用、再掲)<La force de cette interprétation provient de son aptitude à organiser, dans un seul et même système, des phénomènes très différents les uns des autres et dont chacun , pris à part , semble difficilement intelligible>(24頁)

意訳:まず結論ありきの無理技で説明している。関連のない事柄をつなぎ合わせて、論理手順からして無理筋となっているが、力業で辻褄あわせを試みているだけである。

関連の無い事象とはトーテム信仰とは祖先動物があって「血」の概念と結びつき、一方が思想、別が表象として働いているコト。同一トーテム内で婚姻するとは「血」の不可触を犯すなどの信心である。Durkheimが論理を進める基礎素材の正当性を否定している。

<Prenons la coyance en la substantialité totémique : nous savons qu’elle ne fait pas obstacle à la consommation du totem, mais seulement à celle-ci un caractère cérémonial .Or le mariage, l’acte sexuel lui-même, présente nullement compatible avec l’opération supposée de communion totémique En second lieu l’horreur du sang menstrual n’est pas un phénomène universel.(25頁)

トーテム信仰とその実際性を取り上げると、トーテムを(儀式などに)持ち込む行為には、祭礼の性格を帯びる限り何ら問題がない。一方、婚姻とはそれ自体、男女間の行為に帰結するし、そこにトーテム集団の怖れる幻想は関わりなどもてない。さらに言えば、月経血への怖れにしても汎人類性などない。

「婚姻が男女間の…」の意味合いとは、交合によって「血」が犯されるとする推測に対して結婚とは制度であり、「血」の穢れなるmagico-religeuse(魔術信仰)とは無関係である。先に近親婚は遺伝劣化を生み出すから禁止したなる解釈を否定した同じ歩調で、不可触なる血を汚すから禁止はあり得ないとしている。

レヴィストロースによれば婚姻とは制度であり、制度とは「女交換」の原理である。続く

親族の基本構造13社会学からの説明(3) の了

Durkheimはオーストラリア原住民(アボリジン)の社会をして、原始時代の形態を残す遺構、ひいては人類共通の祖型社会であるとした。彼らは特定の動物を先祖、守護神と仰ぐ「トーテム信仰」をいまも抱き、トーテムそのものが部族の独自性(identite)を保証する。その独自とは具体的で目に見える物質「血」と結びつき、社会の起源とその立ち位置を魔術生物的(magico-biologie)に説明して、部族のよりどころとしている(24頁)。トーテムが族民統合の象徴であれば「血」はその機能、表彰とも言える。よって「血」は族民に不可触、怖れとなる。(この解釈の根拠は後の引用に)

Cette crainte du sang clanique est particulièrement intense dans le cas du sang menstrual, et elle explique pour quoi, dans la pluspart des sociétiés primitives, les femmes sont , d’abord à l’occasion de leurs règles, puis d’une facon plus générale, objet de croyanaces magiques et frappées d’interdits spéciaux.(24頁)

部族民が怖れる「血」は女性の月経に及ぶ。多くの未開社会において女性が、月経時には特に怖れが伴い、平時においても魔術信心の対象となる特例的禁止の対象であることを、この怖れが説明している。

この引用の後の文でDurkheimは団結としての「血」が怖れに変わり、女性の不可触化に至る慣習につながった過程を記している。<La prohibition touchant les femmes et leur ségrégation, telle qu’elle s’exprime dans la règle d’exogamie, ne seraient donc que la répercussion lointaine de croyanaces religeuses …. 月経はrépercussion lointaine de croyances religeuses古い信仰の遺構であり、同族の女性と性関係を持つは禁忌となった。

<un homme ne peut contracter mariage au sein de son propre clan, c’est que , en agissant autrement, il entrerait en contact ou risquerait d’entrer en contact , avec ce sang qui est le signe visible et l’expression substantielle de sa parenté avec son totem.(同)

男は同族(clan支族)の女と婚姻関係を結んではならない。 この戒めと別の行動を取ると彼は同じトーテムの親族である女が持つ、目に見える具体的な表象の「血」との接触を犯すこととなる。

レヴィストロースは;

<Ainsi donc , en suivant une marche analytique , nous voyons que pour Durkheim , la prohibition de l’inceste est un residu de l’exogamie; que ces interdits trouvent leur origine dans la crainte du sang menstrual.> Durkheimの分析手順を見ると「…の禁止」は族外婚の遺構であり、その元を訪ねれば月経血への怖れであり…

禁忌(禁止)戒めを遵守し「la croyance en la consubstantialité de l’individu , membre d’un clan , avec son totem」(同)「同一体consubstantialité」を確信できるのである。

ここで族外婚が「近親婚の禁止」と重なる。先住民とされる民族以外は(今となって)族外婚の規定、慣習をもたないが、「血」なる具体的存在が表象として「親族」をまとめる思想は生き残っている。「…禁止」のみが継承されてきた。

月。南米アマゾニアで流布する神話「転がるクビ」では敵に討たれクビだけになった戦士が転がりながら村に戻った。戸戸に助けを求めるが、誰も戸を開けない。「月になってやる」の呪いを残し天に登る。村人が「お前が月になったらなんの災厄じゃ」尋ねると「お前の娘、妻らが毎月血まみれになるのだ」答えた。

写真はネットから

支族を「血」が団結させる、mgico-religeuese(魔術的)信心が根底にあった。トーテム成員がそれ「血」を分かちあう。すなわち肉親となる。トーテム集団の内では「血」を汚すから結婚できないとの論理である。

レヴィストロースはこれに何というか:

(以下の節は前に引用、再掲)<La force de cette interprétation provient de son aptitude à organiser, dans un seul et même système, des phénomènes très différents les uns des autres et dont chacun , pris à part , semble difficilement intelligible>(24頁)

意訳:まず結論ありきの無理技で説明している。関連のない事柄をつなぎ合わせて、論理手順からして無理筋となっているが、力業で辻褄あわせを試みているだけである。

関連の無い事象とはトーテム信仰とは祖先動物があって「血」の概念と結びつき、一方が思想、別が表象として働いているコト。同一トーテム内で婚姻するとは「血」の不可触を犯すなどの信心である。Durkheimが論理を進める基礎素材の正当性を否定している。

<Prenons la coyance en la substantialité totémique : nous savons qu’elle ne fait pas obstacle à la consommation du totem, mais seulement à celle-ci un caractère cérémonial .Or le mariage, l’acte sexuel lui-même, présente nullement compatible avec l’opération supposée de communion totémique En second lieu l’horreur du sang menstrual n’est pas un phénomène universel.(25頁)

トーテム信仰とその実際性を取り上げると、トーテムを(儀式などに)持ち込む行為には、祭礼の性格を帯びる限り何ら問題がない。一方、婚姻とはそれ自体、男女間の行為に帰結するし、そこにトーテム集団の怖れる幻想は関わりなどもてない。さらに言えば、月経血への怖れにしても汎人類性などない。

「婚姻が男女間の…」の意味合いとは、交合によって「血」が犯されるとする推測に対して結婚とは制度であり、「血」の穢れなるmagico-religeuse(魔術信仰)とは無関係である。先に近親婚は遺伝劣化を生み出すから禁止したなる解釈を否定した同じ歩調で、不可触なる血を汚すから禁止はあり得ないとしている。

レヴィストロースによれば婚姻とは制度であり、制度とは「女交換」の原理である。続く

親族の基本構造13社会学からの説明(3) の了

(2021年3月3日)社会学からの説明1は族外婚をして「近親婚禁止」の起源とする。その発展として族外婚と略奪婚を絡みあわせ、これをもって「…禁止」起源とする説を取り上げ、その批判をレヴィストロースが展開する。(この説はLubbockが主唱した。著作は1896年ロンドン出版、小筆はこの学者を知らずWikipediaにも探せなかった)

<Lubbock trace le schéma d’une révolution qui aurait consacré le passage d’un mariage de groupe , de caractère endogamique, au mariage exogamique par capture. Les épouses obtenues par ce dernier procédé , en opposition avec les précédentes, auraient seules possédé le statut de biens individuels, fournissant anisi le prototype du marrage individualiste moderne.(23頁)

Lubbockは族内婚の性格を帯びる「集団」結婚から、略奪により配偶者を得る族外婚への道筋を想定した。略奪された妻の地位は、前者(集団結婚での妻)と較べ個人的財産(夫の所有物)として立場が確立している。近代的結婚、夫婦関係のひな形となっている。

結婚形態を集団から個人間、ひいては近代的成人同士の合意にまで「進化」する図式を想定していたと読める。するとここでの「集団」今様、個別の組み合わせを幾組か合同し、式を執り仕切る集団結婚式とは異なり、複数の夫と妻の複数が集団として共有される。ある意味、乱交的カオス結婚の原始かと類推する。妻を独り占めする私有財産化に個人が目覚め、隣村からめぼしい女を盗んでくる。その女は夫の所有物である故に他の誰の妻でもない。ここに個人性をもつ妻が生まれ、近代的細君の原型となったと主張する。

21世紀今となっては荒唐無稽の感を抑えきれない。

本論文の発表は19世紀末、ダーウィン進化論(発表1859年)の衝撃が、社会科学系にも影響を及ぼし「進化論の第二の波」が発生した時期でもある(Wikipedia調べ)。進化論から影響を受けたLubbockらが社会における「進化」をこうした単一方向の発展「カオス原始から美徳文明へ」と図式化したと思われる。(レヴィストロースの批判を通してのLubbock説の背景を類推である、勘違い誤りなどご容赦)

南米に広く生息するアンデスコンドル(挿絵はレヴィストロース著生と調理から)

略奪婚の意をネットで調べると「婚期を逸した女が社会的に成功している中年男を誘惑してかすめ取る」ーとあり(Wikiなど調べ)言葉の移り変わりに驚いた。被害者は糟糠の妻であり、世の中一般は加害者を反道徳と糾弾するが、ある意味肉食女として畏怖、尊敬する。コストパーフォーマンスが卓越する作戦を勝ち取ったからだろう。この場合の肉食とは、地位も名声もある男を食うのだからプレデター(生肉食らい)となる。コンドルは肉食だがスカベンジャー(腐肉食らい)である。スカベンジャーが略奪婚を実行する時には相当な、棺桶手前みたいなヨボ老人をカモにする。しかし実際のところ腐肉略奪婚はマレらしい。理由はよく分かる。

荒唐無稽な社会進化論とその論調の生硬さ、しかしこの推定を是として論を進める。

「…禁止」を社会と結びつけて説明する最初の取り組みがLubbock。それは進化論の影響下にあり、原始状態から人の文化を探る試みだった。自然とは(当時報告され始めたアフリカの)類人猿など番いの状況と見比べ、集団的乱婚とした。乱交集団と「…禁止」の両立はあり得ない。単一方向性とは原始カオスから私有財産、族外婚、個人の確立そして文明状態の「…禁止」に進化する過程である。

レヴィストロースは前の部「自然から文化」で文化への移行の前提に「…禁止」を置いた。Lubbock社会進化論は文化段階に入って「…禁止」が生まれたとする。批判するにあたってまず「…禁止」が先にあって文化が生まれたとすると、自説を誘導するための論陣となり、「口うるさい」外野からの批判は必定である。そこで、

<Toutes ces conceptions peuvent être écartées pour une raison très simple : si elles ne veulent eéablir aucune connection entre exogamie et la prohibition de l’inceste, elles sont étrangère à notre étude ; si , au contraire, elles offrent des solutions applicables, non seulement aux règles d’exogamie mais à cette forme particurière d’exogamie que constitue la prohibition de l’inceste , elles sont intièrement irrécevables.(23頁)

これらの論調についてある一点からの検証が必要である。もし族外婚と「…禁止」との関連に言及しないのであれば、我々の研究(親族の基本構造のこと)とは関係が薄い。その反対で族外婚のみならず略奪婚が「…禁止」を導入する前段階であるとすれば、(その論調は)受け入れられない。

社会進化の重要点である族外婚から「…禁止」への転換力学が明瞭でない点を指摘したと見る。

<Car elles prétendraient une loi générale - la prohibition de l’inceste - de tel ou tel phénomène special , de caractere souvent anecdotique, propre sans doute a certaines societes , mais dont il n’est pas possible d’universaliser l’occurrence. Ce vice methodologique leur sont communs avec la theorie de Durkheim…(同)

その説(略奪婚から…禁止)は一つの一般化されている法則「…禁止」を説明するに、挿話的で特定社会での個別事象をもって当てている。その進め方ではこの「…禁止」の発生を論ずることは出来ない。(個別をもって一般に敷衍する)論理の陥穽はDurkheimにしても踏み迷っている。

返す刀でDurkheimに論難を向けた。ではフランス社会学泰斗Durkheimの説はどのような見地から「…禁止」を説明し、そのどこに不整合が発覚してしまったのか。

<L’hypothèse avancée par Durkheim dans l’important travail qui…(23頁後略)その重要な著作でデュルケイムは近親婚に関して仮説(hypothèse)を広げているが、それには3重の性格(triple caractère)が認められる。

D’abord elle se fond sur l’universation de faits observés dans un groupe de sociétié limité; ensuite , elle fait de la prohibition de l’inceste une conséquence lointaine des règle exogamie. Ces dernières , enfin, sont interprétées en fonction de phénomènes d’un autre ordre. (同)

まずいくつかの(連合している)社会の中での1グループでの観察報告をして一般化(universation)を試みている点、次に「...禁止」は遠い過去の族外婚の 遺構であるとしている点。3点目にこれら2点が別の制度で観測される事象をもって説明している事である。

説や主張の正誤は問わず、説明するところの論理の道筋への批判である。前述したがサルトルへの批判(歴史と弁証法、野生の思考だ9章)で用いた手法であり、レヴィストロース一流の展開である。彼は哲学者なので論理の手順に厳しい、当然であろう。

親族の基本構造12 社会学からの説明(2)の了

<Lubbock trace le schéma d’une révolution qui aurait consacré le passage d’un mariage de groupe , de caractère endogamique, au mariage exogamique par capture. Les épouses obtenues par ce dernier procédé , en opposition avec les précédentes, auraient seules possédé le statut de biens individuels, fournissant anisi le prototype du marrage individualiste moderne.(23頁)

Lubbockは族内婚の性格を帯びる「集団」結婚から、略奪により配偶者を得る族外婚への道筋を想定した。略奪された妻の地位は、前者(集団結婚での妻)と較べ個人的財産(夫の所有物)として立場が確立している。近代的結婚、夫婦関係のひな形となっている。

結婚形態を集団から個人間、ひいては近代的成人同士の合意にまで「進化」する図式を想定していたと読める。するとここでの「集団」今様、個別の組み合わせを幾組か合同し、式を執り仕切る集団結婚式とは異なり、複数の夫と妻の複数が集団として共有される。ある意味、乱交的カオス結婚の原始かと類推する。妻を独り占めする私有財産化に個人が目覚め、隣村からめぼしい女を盗んでくる。その女は夫の所有物である故に他の誰の妻でもない。ここに個人性をもつ妻が生まれ、近代的細君の原型となったと主張する。

21世紀今となっては荒唐無稽の感を抑えきれない。

本論文の発表は19世紀末、ダーウィン進化論(発表1859年)の衝撃が、社会科学系にも影響を及ぼし「進化論の第二の波」が発生した時期でもある(Wikipedia調べ)。進化論から影響を受けたLubbockらが社会における「進化」をこうした単一方向の発展「カオス原始から美徳文明へ」と図式化したと思われる。(レヴィストロースの批判を通してのLubbock説の背景を類推である、勘違い誤りなどご容赦)

南米に広く生息するアンデスコンドル(挿絵はレヴィストロース著生と調理から)

略奪婚の意をネットで調べると「婚期を逸した女が社会的に成功している中年男を誘惑してかすめ取る」ーとあり(Wikiなど調べ)言葉の移り変わりに驚いた。被害者は糟糠の妻であり、世の中一般は加害者を反道徳と糾弾するが、ある意味肉食女として畏怖、尊敬する。コストパーフォーマンスが卓越する作戦を勝ち取ったからだろう。この場合の肉食とは、地位も名声もある男を食うのだからプレデター(生肉食らい)となる。コンドルは肉食だがスカベンジャー(腐肉食らい)である。スカベンジャーが略奪婚を実行する時には相当な、棺桶手前みたいなヨボ老人をカモにする。しかし実際のところ腐肉略奪婚はマレらしい。理由はよく分かる。

荒唐無稽な社会進化論とその論調の生硬さ、しかしこの推定を是として論を進める。

「…禁止」を社会と結びつけて説明する最初の取り組みがLubbock。それは進化論の影響下にあり、原始状態から人の文化を探る試みだった。自然とは(当時報告され始めたアフリカの)類人猿など番いの状況と見比べ、集団的乱婚とした。乱交集団と「…禁止」の両立はあり得ない。単一方向性とは原始カオスから私有財産、族外婚、個人の確立そして文明状態の「…禁止」に進化する過程である。

レヴィストロースは前の部「自然から文化」で文化への移行の前提に「…禁止」を置いた。Lubbock社会進化論は文化段階に入って「…禁止」が生まれたとする。批判するにあたってまず「…禁止」が先にあって文化が生まれたとすると、自説を誘導するための論陣となり、「口うるさい」外野からの批判は必定である。そこで、

<Toutes ces conceptions peuvent être écartées pour une raison très simple : si elles ne veulent eéablir aucune connection entre exogamie et la prohibition de l’inceste, elles sont étrangère à notre étude ; si , au contraire, elles offrent des solutions applicables, non seulement aux règles d’exogamie mais à cette forme particurière d’exogamie que constitue la prohibition de l’inceste , elles sont intièrement irrécevables.(23頁)

これらの論調についてある一点からの検証が必要である。もし族外婚と「…禁止」との関連に言及しないのであれば、我々の研究(親族の基本構造のこと)とは関係が薄い。その反対で族外婚のみならず略奪婚が「…禁止」を導入する前段階であるとすれば、(その論調は)受け入れられない。

社会進化の重要点である族外婚から「…禁止」への転換力学が明瞭でない点を指摘したと見る。

<Car elles prétendraient une loi générale - la prohibition de l’inceste - de tel ou tel phénomène special , de caractere souvent anecdotique, propre sans doute a certaines societes , mais dont il n’est pas possible d’universaliser l’occurrence. Ce vice methodologique leur sont communs avec la theorie de Durkheim…(同)

その説(略奪婚から…禁止)は一つの一般化されている法則「…禁止」を説明するに、挿話的で特定社会での個別事象をもって当てている。その進め方ではこの「…禁止」の発生を論ずることは出来ない。(個別をもって一般に敷衍する)論理の陥穽はDurkheimにしても踏み迷っている。

返す刀でDurkheimに論難を向けた。ではフランス社会学泰斗Durkheimの説はどのような見地から「…禁止」を説明し、そのどこに不整合が発覚してしまったのか。

<L’hypothèse avancée par Durkheim dans l’important travail qui…(23頁後略)その重要な著作でデュルケイムは近親婚に関して仮説(hypothèse)を広げているが、それには3重の性格(triple caractère)が認められる。

D’abord elle se fond sur l’universation de faits observés dans un groupe de sociétié limité; ensuite , elle fait de la prohibition de l’inceste une conséquence lointaine des règle exogamie. Ces dernières , enfin, sont interprétées en fonction de phénomènes d’un autre ordre. (同)

まずいくつかの(連合している)社会の中での1グループでの観察報告をして一般化(universation)を試みている点、次に「...禁止」は遠い過去の族外婚の 遺構であるとしている点。3点目にこれら2点が別の制度で観測される事象をもって説明している事である。

説や主張の正誤は問わず、説明するところの論理の道筋への批判である。前述したがサルトルへの批判(歴史と弁証法、野生の思考だ9章)で用いた手法であり、レヴィストロース一流の展開である。彼は哲学者なので論理の手順に厳しい、当然であろう。

親族の基本構造12 社会学からの説明(2)の了