先日の続きで、秋田市大町のサン・パティオ大町に植えられて花が咲いている「ベニバナトチノキ」について。

晴天時に写真を撮影できた。

まずは、周辺環境。

大町通りから。中央やや左の奥にベニバナトチノキ。手前左端の木の若葉も美しい

大町通りから。中央やや左の奥にベニバナトチノキ。手前左端の木の若葉も美しい

道路から見えるといっても、奥まっている。僕と同じく、ここをひんぱんに通る植物に興味のある人も、この木の存在は知らなかった。

青空にピンクの花と大きな葉が映える

青空にピンクの花と大きな葉が映える

前回の写真と同じ場所、花でも、晴天だとかなり雰囲気が違う。やはり写真には光が大切。

ウロウロして、角度を変えて撮影。

三角形というか円錐形のものはそれ自体が花ではなく、小さな花の集合。ブドウとほぼ同じ構造なわけで、このようなものを「円錐花序」と呼ぶ。

1つの花序に注目↓

花はピンクの中に黄色い部分がある

花はピンクの中に黄色い部分がある

ベニバナトチノキをはじめとするトチノキの仲間が変わっているのは、それぞれの円錐花序の中に、両性花(=おしべとめしべ両方を備えた、まあ普通の花)と雄花(おしべだけの花)の両方がつくこと。先端のほうに雄花がつくらしく、効率的に受粉が行えるように進化したんだろう。

これは両性花?

これは両性花?

写真をアップで見たけれど、区別はつかなかった。花弁(花びら)は4枚だそうだけど、それも重なってひらひらしているので分からない。

まだつぼみのような部分も一部にはあったが、そろそろ散りそうな花もあった。

※在来のトチノキについてはこちら

通りかかった年配の男女数名のご一行が、「この木なんだべ?」「ライラックでねぇが?」「んだんだ。こんた色のもあったなー」と話していて、この木がライラックであることになってしまった。

たしかにライラックも円錐花序だし、今頃花が咲くし、紫の花はピンクとも言える。

でも葉っぱはこんなじゃないし、ライラックはどちらかといえば低木で、こんなに背が高くはならない。

「違いますよ。これは…」と教えて差し上げようと思ったけれど、できなかった…

ちなみに、先週の南大通りの街路樹のライラック。

そろそろ終わりです

そろそろ終わりです

南大通りといえば、先日推理した、新しくできるコンビニ。たぶんファミまではないかと予想し、ご賛同いただいていた。

先週の段階では、工事は進んでいるものの、具体的な店舗名の情報はない。でも、

張り紙が

張り紙が

「6 上旬OPEN/スタッフ募集中」

「6“月”上旬」と言いたいようだが、それはいいとして、“何が”「OPEN」するのは分からないじゃないか!(工事車両で隠れていたわけでもなさそう)

応募したくたって連絡先も分からないじゃないか!

こんなことでは、セブンイレブンに太刀打ちできませんぞ。

晴天時に写真を撮影できた。

まずは、周辺環境。

大町通りから。中央やや左の奥にベニバナトチノキ。手前左端の木の若葉も美しい

大町通りから。中央やや左の奥にベニバナトチノキ。手前左端の木の若葉も美しい道路から見えるといっても、奥まっている。僕と同じく、ここをひんぱんに通る植物に興味のある人も、この木の存在は知らなかった。

青空にピンクの花と大きな葉が映える

青空にピンクの花と大きな葉が映える前回の写真と同じ場所、花でも、晴天だとかなり雰囲気が違う。やはり写真には光が大切。

ウロウロして、角度を変えて撮影。

三角形というか円錐形のものはそれ自体が花ではなく、小さな花の集合。ブドウとほぼ同じ構造なわけで、このようなものを「円錐花序」と呼ぶ。

1つの花序に注目↓

花はピンクの中に黄色い部分がある

花はピンクの中に黄色い部分があるベニバナトチノキをはじめとするトチノキの仲間が変わっているのは、それぞれの円錐花序の中に、両性花(=おしべとめしべ両方を備えた、まあ普通の花)と雄花(おしべだけの花)の両方がつくこと。先端のほうに雄花がつくらしく、効率的に受粉が行えるように進化したんだろう。

これは両性花?

これは両性花?写真をアップで見たけれど、区別はつかなかった。花弁(花びら)は4枚だそうだけど、それも重なってひらひらしているので分からない。

まだつぼみのような部分も一部にはあったが、そろそろ散りそうな花もあった。

※在来のトチノキについてはこちら

通りかかった年配の男女数名のご一行が、「この木なんだべ?」「ライラックでねぇが?」「んだんだ。こんた色のもあったなー」と話していて、この木がライラックであることになってしまった。

たしかにライラックも円錐花序だし、今頃花が咲くし、紫の花はピンクとも言える。

でも葉っぱはこんなじゃないし、ライラックはどちらかといえば低木で、こんなに背が高くはならない。

「違いますよ。これは…」と教えて差し上げようと思ったけれど、できなかった…

ちなみに、先週の南大通りの街路樹のライラック。

そろそろ終わりです

そろそろ終わりです南大通りといえば、先日推理した、新しくできるコンビニ。たぶんファミまではないかと予想し、ご賛同いただいていた。

先週の段階では、工事は進んでいるものの、具体的な店舗名の情報はない。でも、

張り紙が

張り紙が「6 上旬OPEN/スタッフ募集中」

「6“月”上旬」と言いたいようだが、それはいいとして、“何が”「OPEN」するのは分からないじゃないか!(工事車両で隠れていたわけでもなさそう)

応募したくたって連絡先も分からないじゃないか!

こんなことでは、セブンイレブンに太刀打ちできませんぞ。

(

(

逆光と影で写りが悪いですが道路側からと中庭側から

逆光と影で写りが悪いですが道路側からと中庭側から たくさんの花が着いている

たくさんの花が着いている

針葉樹があったりする山道

針葉樹があったりする山道

大きな木はヤマモモ

大きな木はヤマモモ 「清見(きよみ)」原木

「清見(きよみ)」原木 5種類ほど、1切れずつ食べさせてもらえた

5種類ほど、1切れずつ食べさせてもらえた ハッサク

ハッサク

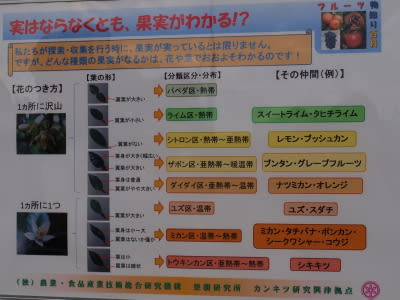

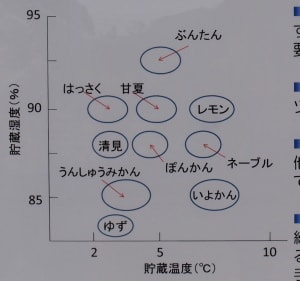

ウンシュウミカンは温度・湿度とも低め

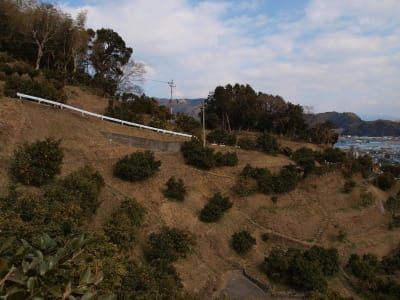

ウンシュウミカンは温度・湿度とも低め まさに「みかんの花咲く丘」(写真は「文旦の実る丘」ですが)

まさに「みかんの花咲く丘」(写真は「文旦の実る丘」ですが)

小さな果実はスダチ

小さな果実はスダチ ヒョウカンだって

ヒョウカンだって ユゲヒョウカン

ユゲヒョウカン いろんなカンキツが実る道。中央がユゲヒョウカン

いろんなカンキツが実る道。中央がユゲヒョウカン でっかくて黄色いのは…

でっかくて黄色いのは… オオタチバナ?

オオタチバナ? 「平戸文旦」

「平戸文旦」 支えなしで自力でなっているようだ

支えなしで自力でなっているようだ まだ上に園地があり、竹やぶや針葉樹もある

まだ上に園地があり、竹やぶや針葉樹もある 右下から登って来ました

右下から登って来ました 向こうにうっすら見えるのは、伊豆半島か

向こうにうっすら見えるのは、伊豆半島か 小さい木はバロチンベルガモット

小さい木はバロチンベルガモット

こちらはただのベルガモット

こちらはただのベルガモット 最近たまに売られているマイヤーレモン

最近たまに売られているマイヤーレモン ごつごつしたラフレモン

ごつごつしたラフレモン スイートライム

スイートライム でーん

でーん 地面につきそう

地面につきそう 登り始める。右隣は静岡市立清水興津中学校

登り始める。右隣は静岡市立清水興津中学校 いろんなカンキツ類が実っている

いろんなカンキツ類が実っている おじさんが腕を伸ばしてるけど、見てるだけです

おじさんが腕を伸ばしてるけど、見てるだけです 左の小さい果実の木がタチバナ(橘)

左の小さい果実の木がタチバナ(橘) 大きめの果実

大きめの果実 表面がゴツゴツ!

表面がゴツゴツ! マンキツ

マンキツ ビンキツ

ビンキツ クレメンティン

クレメンティン クネンボ(九年母)

クネンボ(九年母) ヒュウガナツ(日向夏)。別名「小夏」「ニューサマーオレンジ」

ヒュウガナツ(日向夏)。別名「小夏」「ニューサマーオレンジ」 イヨ(伊予)=イヨカン

イヨ(伊予)=イヨカン カボス

カボス

こんな形

こんな形

方向的には富士山側?

方向的には富士山側? ふもとの試験場施設と興津の町、さらに駿河湾が光る

ふもとの試験場施設と興津の町、さらに駿河湾が光る プラタナス並木がまっすぐに見え、続々と入場者が来る。海には船が浮かぶ

プラタナス並木がまっすぐに見え、続々と入場者が来る。海には船が浮かぶ 正月撮影

正月撮影 咲きそう?

咲きそう?

つぼみが1つ!(こちらは白っぽい花)

つぼみが1つ!(こちらは白っぽい花) 店舗正面

店舗正面 この生育状況

この生育状況 自転車と同じくらいの背丈か

自転車と同じくらいの背丈か ワオキツネザルの檻

ワオキツネザルの檻 座って尾を投げ出して空を見上げる

座って尾を投げ出して空を見上げる べー?

べー? ニホンコウノトリ

ニホンコウノトリ シバヤギ

シバヤギ 子ヤギが1頭

子ヤギが1頭 ぞろぞろ

ぞろぞろ シロ

シロ バニラと…

バニラと… ピュー子

ピュー子 シンリンオオカミ

シンリンオオカミ

カリフォルニアアシカ

カリフォルニアアシカ ガラス越しにしばし見つめ合う

ガラス越しにしばし見つめ合う

再び毛づくろい

再び毛づくろい ニホンアナグマ

ニホンアナグマ 大森山動物園のアナグマ

大森山動物園のアナグマ (再掲)中心部にいたもの

(再掲)中心部にいたもの

「さるっこの森」

「さるっこの森」 屋内

屋内 ノドジロオマキザル

ノドジロオマキザル

ぶら下がる子ザル

ぶら下がる子ザル 右のサルがジャンプ!

右のサルがジャンプ! ガラスに手をついて見つめたり

ガラスに手をついて見つめたり 威嚇? したり

威嚇? したり

4月29日。北都銀行本店側から。左がそのケヤキ

4月29日。北都銀行本店側から。左がそのケヤキ 冬の枯れ枝とは違う

冬の枯れ枝とは違う 4月26日

4月26日 5月4日

5月4日 5月7日

5月7日 5月15日

5月15日

二丁目橋から4月26日と5月7日

二丁目橋から4月26日と5月7日

4月26日と5月15日

4月26日と5月15日 4月26日

4月26日 4月29日

4月29日 5月7日

5月7日 5月15日

5月15日 ケヤキとハナズオウ

ケヤキとハナズオウ 大町公園橋から旭川と二丁目橋、水汲み場のケヤキを見る

大町公園橋から旭川と二丁目橋、水汲み場のケヤキを見る ピンクの八重

ピンクの八重 白くてコロコロしている

白くてコロコロしている この1本と

この1本と この数本

この数本 淡い緑色の桜!

淡い緑色の桜! 白い八重の花弁の一部に緑色が混ざっている

白い八重の花弁の一部に緑色が混ざっている こちら

こちら

「果実の道」

「果実の道」 ナシの花が満開

ナシの花が満開 リンゴ(ジョナゴールド)

リンゴ(ジョナゴールド) ジョナゴールド

ジョナゴールド ふじ

ふじ もそもそ

もそもそ ん?

ん? もそもそ

もそもそ おや!

おや!

ご近所のウメ

ご近所のウメ 顔が黄色い

顔が黄色い

若干痩せているように見えるが、雨で濡れたから?

若干痩せているように見えるが、雨で濡れたから?

(

( ある日の秋田サティ、じゃなくイオン秋田中央店

ある日の秋田サティ、じゃなくイオン秋田中央店 右端の花の花弁の部分にいたのは、

右端の花の花弁の部分にいたのは、 カラスでした~

カラスでした~ もう1羽が隣にやって来た!

もう1羽が隣にやって来た! ケンカ中?

ケンカ中? 「CA」の上に「カラス」

「CA」の上に「カラス」

お墓の上でくつろいでいるところに声をかけたら…

お墓の上でくつろいでいるところに声をかけたら… 「ニャんだお前?」

「ニャんだお前?」 左のサバトラさんに、右からキジトラさんが接近。

左のサバトラさんに、右からキジトラさんが接近。 「ちょっと前を失礼しますよ」

「ちょっと前を失礼しますよ」 「このカシャカシャいうヤツは何だべ?」

「このカシャカシャいうヤツは何だべ?」 「なんなんだコレ」

「なんなんだコレ」 歓楽街“川反(かわばた)”周辺にも

歓楽街“川反(かわばた)”周辺にも 水かきにうっすら雪が積もる

水かきにうっすら雪が積もる 正面のお顔

正面のお顔 断面が円のパイプにも、上手に止まっている

断面が円のパイプにも、上手に止まっている また雪が積もった

また雪が積もった 今回は先の方から少し開花していた

今回は先の方から少し開花していた つぼみの頃の方がきれいだった?

つぼみの頃の方がきれいだった?