習志野のドイツ人捕虜収容所で作られた曲「閉じておくれ僕の眼を」、9日〜11日の3日間だけ公開します

2018年10月の投稿

「閉じておくれ僕の眼を」は習志野ドイツ人俘虜収容所で作曲された - 住みたい習志野

について、ブログ読者の方から

「とても良い曲なので視聴したいです。」というご要望をいただきました。

ご要望にお応えして、

4月9日(金)〜11日(日)の3日間だけ、音声を公開させていただきます。

どうぞお楽しみください。

習志野のドイツ人捕虜収容所で作られた曲「閉じておくれ僕の眼を」、9日〜11日の3日間だけ公開します

2018年10月の投稿

「閉じておくれ僕の眼を」は習志野ドイツ人俘虜収容所で作曲された - 住みたい習志野

について、ブログ読者の方から

「とても良い曲なので視聴したいです。」というご要望をいただきました。

ご要望にお応えして、

4月9日(金)〜11日(日)の3日間だけ、音声を公開させていただきます。

どうぞお楽しみください。

以前の投稿

読者からの情報:広島市似島ドイツ人俘虜収容所とバウムクーヘン - 住みたい習志野

でご紹介した広島市似島臨海少年自然の家のホームページ

に載っていた、ドイツ兵捕虜の「ヴァルツァーさん」について、習志野市が深く関わっています。今回はそのことをご紹介したいと思います。

⑯ Walzer(ヴァルツァー)Viktor(1872-1956)

所属部隊不明・後備伍長。応召前は為替仲介業を営んでいた。ヴァルツァーは長らく歴史の中に埋没していた人物だった。しかし2002年(平成14年)に、インターネットの研究組織「チンタオ・ドイツ兵俘虜研究会」を通じて、調査を依頼された東京在住の篠田和絵氏の祖父であることが判明し、やがて篠田和絵氏はドイツに赴いて、祖父の墓前に詣でる事ができたという、実に感動的な出来事があった。『青島戦ドイツ兵俘虜収容所研究』第2号に篠田和絵氏ご自身による「メッテンドルフに眠る祖父ヴィクトール。ヴァルツァーへ」の文章が寄稿されている。ヴァルツァーはダルムシュタットの大手化学薬品取扱商社メルク(Merck)に勤務していた。27歳のとき、ロンドンに渡り、その後青島に赴き為替仲介の仕事に就いた。青島では長崎出身の日本女性ウメさんと家庭を持って娘二人をもうけ、市内中心のフリードリヒ街(日本による占領・統治時代は静岡町、ユーハイムの店があった通り)に住んだ。しかし第一次大戦が勃発して、日独の戦争が始まると、ヴァルツァーとウメさんは離れ離れに引き裂かれた。戦争が終結して似島俘虜収容所から解放されたヴァルツァーは、なぜか長崎に住むウメさんと接触をしないままドイツ本国に帰国した。帰国後は姪夫婦の近くに住んだ。1938年、ヴァルツァーと姪夫婦一家はグラーツに引っ越したが、1945年グラーツから追放されると、ヴァルツァーは郷里のメッテンドルフ(Mettendorf)に戻った。1956年頃、メッテンドルフ近郊の村ヴァックスヴァイラー(Waxweiler)で没したが、メッテンドルフのヴァルツァー家の墓地に埋葬された。ヴァルツァーの遺品中には、大阪収容所時代のアルバムがあり、それには本人の写真二枚があり、篠田和絵さんの手元にも全く同じ写真があるとのことである。大阪収容所から差し出された手紙、ヴァルツァーが似島収容所に収容されていることを伝える手紙が遺品として遺されている。習志野市教育委員会の星昌幸氏及びドイツの俘虜研究者ハンス=ヨアヒム・シュミット氏の調査と熱意があった。特にシュミット氏の探索によって上記ドイツの縁者が判明した。大戦終結して解放後、ヴァルツァーは何故か単身ドイツに帰国し、二人の子供をもうけたウメとはその後関わりを持たなくなったと思われる。しかしドイツに戻ったヴァルツァーは結婚することなく、子供をもうけることもなかった。参照:星昌幸「ワルチェルさんのこと」(所載:『青島戦ドイツ兵俘虜収容所研究』第1号、青島戦ドイツ兵俘虜収容所研究会)。ラインラントのメッテンドルフ(Mettendoruf)出身。

ヴィクトール・ヴァルツァー(1872~1956)の生涯より

「ワルチェルさん」について書かれた文章には、以下のようなものがあります。ワルチェルさんの消息をたどるのに、「習志野市教育委員会捕虜研究者」が大きく貢献していることが書かれていますので、習志野市に関する記述は太字にしてみました。

http://koki.o.oo7.jp/Leben_Walzers.htm

ヴィクトール・ヴァルツァー(1872~1956)の生涯より

84歳のヴィクトール・ヴァルツァーが、1956年6月18日にヴァックスヴァイラーで永久の眠りに就いた時、彼が一つの秘密を墓に持って入ったことを知るものは、誰一人いなかった。しかしその秘密に、彼の死後50年を経た今になって、ようやく光が当てられることになった。そうなるに至った背景には、ここドイツと遙かな国日本において、驚くべき偶然が作用しあっていた。このことに関しては後で詳しく述べることにして、まず最初に若きヴィクトールと当時の時勢を追ってみることにしよう。

エッセー「ワルチェルさん」のこと

ドイツ兵の霊に導かれるかのように、三井さんと出会い、「ワルチェルさん」の足跡を研究することになった「習志野市教育委員会捕虜研究者」が書いたエッセー(随想)「ワルチェルさん」のこと をご紹介します。

随想

「ワルチェルさん」のこと

星 昌幸(習志野市教委・社会教育課:当時)

テレビのバラエティー番組では、「超能力者登場」だの「死者の霊と対話できる」だのといったショーが花盛りである。読者諸氏は、ああいったものを、どんな目でご覧だろうか。私は否定的というか、科学万能とも思わないし、世の中には確かに不思議なこともあるのだろうが、ただテレビでやっているものは演出過剰なショーに過ぎないだろうな、という立場でニヤニヤ眺めている。

ところで、習志野のドイツ捕虜の調査を始めて、はや6年。この調査をやっていると、思わず「これはもしかすると、ドイツ兵の霊が導いてくれているのではないか?」と思うような、不思議な出会いを、いくつも体験した。鳴門市ドイツ館や久留米市教育委員会の皆様に、いろいろ指導していただいたとは言え、6年で史実の概略が浮かび上がるまでになったことも、ラッキーと言えばラッキーであった。と言うよりも、6年前、市内のお宅からドイツ兵が残したボトルシップが発見された際、まったく日を同じくして久留米市教委の堤さんからお電話をいただき、これが端緒になってこちらもドイツ捕虜調査を進めることとなったのだから、考えてみればこれも不思議なことである。

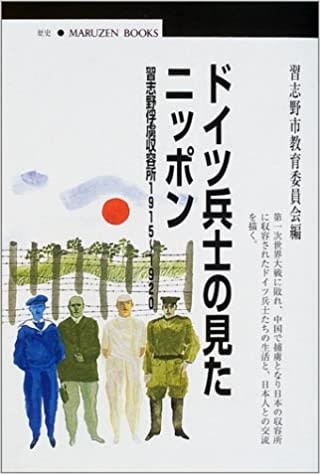

こうして平成12年には、ささやかな史料展を開くことが出来た。また、この史料展の図録を元にした書籍を刊行(丸善ブックス「ドイツ兵士の見たニッポン」)することも出来たのだった。

ところで、この史料展の会場に足を運ばれた中に、三井悠二さんという方がいる。こちらの市内にお住まいで、このドイツ兵の歴史には心底感動して下さった。また、丸善ブックスは各誌書評などでは好評を博したものの、版元側の都合もあってなかなか店頭に流れなかった。三井さんは現役時代、出版関係にお勤めだったことから、この本の流れを改善しようと、いろいろ奮闘して下さった。その三井さんから意外なお話を聞いたのは、重版が決まりやっと品が流れ出した頃であった。

実は、私の母に先夫がいましてドイツ人だとは聞いていたのですが、今回思い立って異父姉に聞いてみたら何と「捕虜になって、瀬戸内海の島にいた。名前は確かワルチェルとか聞いた」と言うのです――。三井さんの母ウメさんは長崎の人で、明治の中頃、商人だった「ワルチェル」さんと天津で知り合った。青島で暮らし、二人の間に時子さん、照子さんという女の子2人が生まれたが、やがて日独の戦争になり、妻子は長崎に戻った。「ワルチェル」さんはやがて捕虜となって、収容所から長崎に手紙をくれた。しかし、彼は解放後長崎には戻らず、帰国船に乗ってドイツに帰ってしまったようだ。残されたウメさんは2人の女の子を連れて次の夫に嫁ぎ、その間に三井さんらが生まれたのだ、というのだ。そのウメさんは、昭和12年に亡くなっている。

この話を聞いて私は、似ノ島収容所だろうと見当をつけ、捕虜名簿で「ワルチェル」と読めそうな人間を捜した。捕虜番号4618、ヴィクトール・ヴァルツァーがそれではないか、とお答えしたのだが、照子さんは亡くなっており、時子さんも老衰が著しく、これが正しいかどうか、確かめようもなく終ってしまった。その後、時子さんが亡くなったともうかがった。

今年5月21日、三井さんから久しぶりにお電話をいただいた。「照子の娘が、遺品の整理をしていたら、ワルチェルさんの手紙が出てきたと言うんです。発信人はヴィクトール・ヴァルツァー。前に教えていただいたヴァルツァーが、まさしくワルチェルさんでした!」

美しい書体の英語で書かれた手紙やはがきは、大阪収容所からのものである。大阪の収容所は火事になり、似ノ島に移転するが、この時ウメさんには移転先がわからなくなってしまったのであろう。天津のStrauch&Co.,Ltdからウメさんに宛てて、「ヴァルツァー氏の目下の住所は、似ノ島収容所」と回答を記した手紙もある。彼の勤務先がStrauch&Co.だったのかも知れない。

三井さんは、自分のお身内にこんなことがあるのを知らずに、ただ自分の住む町の歴史として史料展に足を運び、本を買ってくれたという。しかし、その本に感動し、何とか広く品が出回るように躍起になったことと、自分の身内にワルチェルさんがいたことに、何か因縁があるのだろうか、と語っている。昔ならば、「これが、見えない“えにし”というものだ。仏様のお導きだよ。」とでも言ったところであろうか。

照子さんの娘、つまりウメさんにとっては孫に当る篠田和絵さんが、お友だちの石井晴実さんを通じて、この研究誌の“公認私設サイト”とも言うべきホームページ「チンタオ・ドイツ兵俘虜研究会」に照会のEメールを出されたところから、解明は一挙に進む。メールの転送を受けた私は、このところ目覚しい研究成果を挙げているザールラント州の研究家ハンス-ヨアヒム・シュミット氏に、調査を依頼してみた(余談だが、歴史家のシュミット氏は、自分が住むために中古住宅を買ってリフォームしたところ、屋根裏からこの家の元の主、アンドレアス・マイレンダーのアルバムが出てきた。そのマイレンダーが習志野収容所の捕虜だった、というところから、今ではすっかり捕虜研究のとりことなっているのだ。)。下手なドイツ語でシュミット氏にEメールを送ったところ、驚いたことに「ヴァルツァーなら、ゲルトルートという孫娘を知っている」との返事が即座に飛び込んできた。但し、「日本に家族を残してきた、などとは聞いていない」とのことだった。

この返事は、心優しい和絵さんを当惑させるに充分だった。ゲルトルートさんは、幸せに暮している。日本に妻子を棄ててきたなどと聞かされては、ショックを受けるに違いない。いかに歴史の調査といっても、他人の幸せを壊すようなことは出来ないはずだ‥。和絵さんは大いに躊躇されたのだが、この点はシュミット氏の方が老練だった。“孫娘”さんは、実はヴァルツァーの姪の娘で、孫代りに可愛がられていた。ドイツに戻ってから1956年に亡くなるまで、ヴァルツァーは独身だった、と調べ上げてくれたのだった。つまり、ヴァルツァーは、日本にいるはずのまだ見ぬ孫の代りに、この姪のゲルトルートさんを可愛がっていたのである。この事実を知って、ゲルトルートさんもまた、感慨無量であるようだ。そして、こう語っている。「日本に親戚がいるなんて、素敵だ」と。

ヴァルツァーがなぜ、長崎に戻らず帰国船に乗ってしまったのかは、残された謎である。第一次大戦後のドイツ社会は、未曾有の大混乱だった。今後のことはひとまずドイツに戻ってから、と思ったのが裏目に出て、今生の別れになってしまったのかも知れない。和絵さんは、いずれドイツを訪れて、ヴァルツァーの墓参りをしたいものだとおっしゃっている。

なお蛇足を書けば、和絵さんは以前、鳴門市ドイツ館をご覧になって、「初めて来たのに懐かしい場所」と感じておられたそうである。三井さんによれば、和絵さんの父君は、プロレタリア作家で鳴門出身の貴司山治氏だとのこと。また、和絵さんの調査を終始手伝われた石井晴実さんは、旧姓坂東で、ご先祖は阿波郡市場町で藍染めに携わっていた方だそうである。

ゲルトルートさんによれば、第二次大戦中ヴァルツァーは彼女の一家と共に、オーストリアのグラーツで暮していたという。敗戦と共にドイツ人は追放され、故郷のラインラントに帰ったのだそうだ。おそらく彼はそこで、似ノ島の戦友らと「捕虜展覧会」をやった、懐かしい広島の物産陳列館のドームの上に、“新型爆弾”が投下され、一瞬で死の町になったというニュースを聞いたであろう。そして、ウメさん一家と過した思い出の町・長崎にも‥。なにげない略歴の中に、彼の涙が潜んでいる。

人一人、人生を生きた痕跡というものは、別に有名人ではなくても、40年や50年で消え失せてしまうものではないのかも知れない。科学は、死んでしまえば無だという。生きている内に好きなようにしなければ、損だ。そんな、一面享楽的、一面虚無的な哲学が、現代は幅を利かせすぎているのではないか。ヴァルツァーの略歴を見ていると、ふとそんな思いがよぎるのである。

『習志野市史』は、ボトルシップ発見よりも前に刊行されたため、「ドイツ捕虜については、もはやよくわからない」と記している。しかし私には、今や天国にいる彼らドイツ兵が、「俺たちがこの町にいたことを、忘れないでくれ!4年半もここにいて、日本の兵隊や村人らとも仲良く暮らしたじゃないか」と言っているような気がするのである。「バンドーの戦友たちには立派な博物館も出来ているが、全国各地でその戦友らが暮らしていたのだ。俺たち一人一人が泣き、笑い、人生のドラマを背負った人間だったんだ!」そんな冥界からの叫びに誘われて、この6年、夢中で捕虜研究を続けてきたのかも知れない。

当時、収容所どうしで戦友の消息を伝えあう郵便物も、盛んに行き交っていた。彼らのひそみに倣って、各地の捕虜研究も、ぜひ連携を取り合って行きたいものだと思っている。似ノ島や青野ヶ原、名古屋、そして初期の収容所があった町でも、研究が進むことを期待したい。インターネットという“新兵器”を使って、国境を越えたネットワークを組めば、忘却の淵に消えようとしていた「ワルチェルさん」を記録に留めることすら出来たのである。

最後は何やら霊媒じみた話になってしまったが、夏向きの怪談噺としてご覧いただけたなら幸いである。

コメントをお寄せください。

<パソコンの場合>

このブログの右下「コメント」をクリック⇒「コメントを投稿する」をクリック⇒名前(ニックネームでも可)、タイトル、コメントを入力し、下に表示された4桁の数字を下の枠に入力⇒「コメントを投稿する」をクリック

<スマホの場合>

このブログの下の方「コメントする」を押す⇒名前(ニックネームでも可)、コメントを入力⇒「私はロボットではありません」の左の四角を押す⇒表示された項目に該当する画像を選択し、右下の「確認」を押す⇒「投稿する」を押す

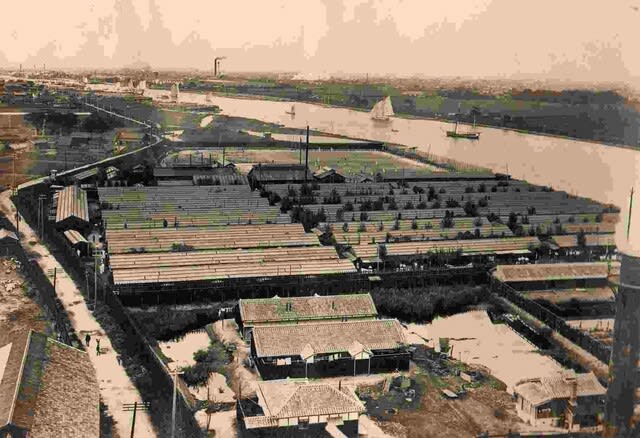

板東収容所のあった徳島県・鳴門市に新しく寄贈された写真の中に習志野俘虜収容所の写真が18枚

第一次大戦の時の習志野ドイツ人俘虜収容所の写真18枚を含む157枚の写真が、ドイツ人捕虜の子孫の方から徳島県・鳴門市に寄贈された、という情報が、この「住みたい習志野」に投稿されました。

恥ずかしいけど、よその市が習志野市の歴史を保存してくれています(その1) - 住みたい習志野

鳴門市が習志野ドイツ俘虜収容所の写真18枚を保管2月1日発行の鳴門市ドイツ館官報に、習志野ドイツ俘虜収容所の写真のことが載っています。以下の...

恥ずかしいけど、よその市が習志野市の歴史を保存してくれています(その1) - 住みたい習志野

習志野ドイツ人俘虜収容所で作曲された歌を紹介するコンサート「柵を越えたMUSIKムジーク」を主催した「街の音楽好きネットワーク」の戸田さんが、鳴門市ドイツ館館報でこのニュースを知り、18枚の写真を送っていただいたそうです。

今まで習志野にはなかった4枚

習志野のメルヒャー(人名?)のラウベ(あずまや)

習志野収容所の酒保にて

(酒保とは軍隊内の売店。カウンターの中にいるのは日本人の出入り商人でしょうか)

手前は古い収容所(最初にできた4棟)、後ろは新収容所(静岡、大分などを収容するため建て増しした4棟)

葬儀の写真

以前鳴門市から習志野市役所に送っていただいた写真

この新しい4枚の他にも、鳴門市の「ドイツ館」が保管し、以前習志野市社会教育課にも送ってくれた写真があります。その一部が習志野市のホームページで公開されています。

https://trc-adeac.trc.co.jp/WJ1800/WJJS43U/1221605100/1221605100100050

今回鳴門市に寄贈された写真の、残りの14枚の中からいくつかの写真をご紹介します。

トゥルネン(ドイツ体操)の組体操

No.34 平成11年2月15日号 トゥルンフェライン ナラシノ ~習志野体操協会~ 習志野市ホームページ (narashino.lg.jp)

何だかユーモラス

いずれにしろ、習志野市の貴重な歴史資料が、他の市に保管され、習志野市民にはあまり知られていない、ということは残念です。

習志野市も、郷土の歴史を大切にする他市の姿勢を見習って欲しいですね。

「歴史が消されるまち」習志野(読者投稿) - 住みたい習志野

習志野から消される?ドイツ人捕虜収容所の歴史(菩提樹、聞き書き民話、西郷寅太郎) - 住みたい習志野

ドイツ人俘虜収容所のあった鳴門市では盛大に100年行事。でも習志野市では? - 住みたい習志野

恥ずかしいけど、よその市が習志野市の歴史を保存してくれています(その2) - 住みたい習志野 (goo.ne.jp)

読者からの情報:広島市似島ドイツ人俘虜収容所とバウムクーヘン - 住みたい習志野

コメントをお寄せください。

<パソコンの場合>

このブログの右下「コメント」をクリック⇒「コメントを投稿する」をクリック⇒名前(ニックネームでも可)、タイトル、コメントを入力し、下に表示された4桁の数字を下の枠に入力⇒「コメントを投稿する」をクリック

<スマホの場合>

このブログの下の方「コメントする」を押す⇒名前(ニックネームでも可)、コメントを入力⇒「私はロボットではありません」の左の四角を押す⇒表示された項目に該当する画像を選択し、右下の「確認」を押す⇒「投稿する」を押す

昨日は鳴門市の板東ドイツ人俘虜収容所のご紹介をしましたが、ブログ読者の方から広島市似島(にのしま)の俘虜収容所に関する情報を頂きました。

広島市似島ドイツ人俘虜収容所とバウムクーヘン

バウムクーヘン 広島で知る「多彩な味と歴史」|NNNニュース

ドイツと日本を結びつける洋菓子・バウムクーヘン。日本での起源は、第1次大戦後の広島にある。広島で満喫する多彩な味と、意外なエピソードを堪能し...

日テレNEWS24

広島県物産陳列館(現「原爆ドーム」)にカール・ユーハイムがバウムクーヘンを出品したエピソードなどが紹介されています。

似島収容所に関するホームページも充実

習志野など収容所一覧の地図もあります。

ドイツ人俘虜収容所 (city.hiroshima.jp)

「核兵器廃絶平和都市宣言」をしている習志野市。広島市の、俘虜収容所の歴史をきちんと伝えていく姿勢も見習って欲しいですね。

(この投稿について、ブログ読者の方から次のコメントを頂きました。有り難うございます)

似島ではドイツから贈られた菩提樹を、収容所跡に植えて大切にしているそうです。

習志野ではドイツから贈られた菩提樹を、モリシア前の植え込みに植えて、放ったらかしているそうです。

恥ずかしい習志野。

ドイツ人捕虜収容所の歴史を大事にする徳島県・鳴門市

第一次大戦の時、日本に連れて来られたドイツ人捕虜について、当時の日本は「国際法を遵守(じゅんしゅ)する文明国として列強に認められ」ようと、比較的人道的に扱った、と言われます。

特に会津(あいづ)出身の「松江豊壽(まつえとよひさ)」が所長を務めた鳴門市の板東収容所と、13年間ドイツ留学もしていた「西郷寅太郎(さいごうとらたろう)」(西郷隆盛の嫡男)が所長を務めた習志野収容所には多くの共通点があり、良く比べられます。

板東収容所のビデオ

その板東収容所について徳島新聞の藤長さんが語るビデオをYou Tubeで見ることができます。

徳島大学オンライン講座のこのビデオ、ちょっと長いですが、習志野市民にとってもとても興味深い話がたくさん出て来ます。

ビデオの中で紹介されたドイツ人と日本人の交流

洋菓子づくりを学ぶ婦人会の人たち

徳島オーケストラ

捕虜の子孫の人たちと一緒に「第九」合唱

ドイツ兵捕虜に囲まれた松江所長(真ん中で和服を着たヒゲの紳士)

敗者に心を寄せる2人の所長

板東収容所の松江豊壽所長は、明治政府によって「賊軍」とされた会津出身

習志野収容所の西郷寅太郎所長の父親、西郷隆盛も「西南の役」で明治政府と戦い、「賊軍」として非業の死をとげました。

2人とも「賊軍」側の人間だったため、「敗者への温かいまなざし」を持って捕虜の人たちに接した、と言われています。とりわけ西郷所長は13年にわたりドイツ留学していた経験もあり、「圧倒的劣勢の中最後まで戦い抜いた」ドイツ兵へのリスペクトの気持ちを持っていたのではないでしょうか。

習志野収容所でも、日本人との交流、スポーツ、コンサート

習志野収容所でも板東収容所と同じく、住民との交流が行われ、スポーツやコンサートを楽しんでいました。

収容所の歴史を大事にする鳴門市

➀鳴門市ドイツ館

鳴門市ドイツ館|徳島県鳴門市『第九が日本で初めて演奏された地』

➁映画にもなりました(「バルトの楽園」)

➂ドイツのテレビでも、捕虜の子孫と鳴門市民が歌う「第九」が取り上げられました

収容所の歴史に関心を示さない習志野市

一方習志野市は歴史の保存にあまり関心を示さず、収容所の写真を市で購入、保存しようともしないため、千葉県日独協会が習志野市のかわりに写真を購入してくれたり、鳴門市ドイツ館が習志野収容所の写真を保存してくれたりしています

日独協会が「習志野俘虜収容所」写真を購入(千葉日報) - 住みたい習志野

習志野市がなかなか動こうとしないため、習志野市のドイツ人俘虜収容所の歴史的事実が風化し、忘れ去られてしまうのではないか、と言われています。そ...

日独協会が「習志野俘虜収容所」写真を購入(千葉日報) - 住みたい習志野

恥ずかしいけど、よその市が習志野市の歴史を保存してくれています(その1) - 住みたい習志野

ポツンと立つ「ドイツ捕虜オーケストラの碑」

ドイツ人捕虜収容所跡を偲(しの)ぶもの、と言えば、東習志野四丁目児童遊園の中にポツンと立つ「ドイツ捕虜オーケストラの碑」だけ。目立たないので、そばを通る人もあまり気づきません。

市長がドイツまで行って捕虜の子孫との交流を今も続ける鳴門市。一方歴史や文化に無関心な習志野市の宮本市長。

こうして市長の姿勢一つで習志野市の大事な歴史が消されていく現状、残念でなりません。

関連する過去の記事もご参照ください。

「歴史が消されるまち」習志野(読者投稿) - 住みたい習志野

日独交流記念の菩提樹も放ったらかし。ドイツ人捕虜との交流の話も民話集から消され、基本文献「ドイツ兵士の見たニッポン」も市のホームページから追放。

習志野から消される?ドイツ人捕虜収容所の歴史(菩提樹、聞き書き民話、西郷寅太郎) - 住みたい習志野

ドイツ人俘虜収容所のあった鳴門市では盛大に100年行事。でも習志野市では? - 住みたい習志野