今回の統一地方選、習志野市では統一教会系の県議や市議が当選してもメディアは報じませんが、長野県木祖村の統一教会系村議当選は「信濃毎日」で報じられています。

旧統一教会と関係指摘 元職が当選 長野県木祖村議選(信濃毎日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

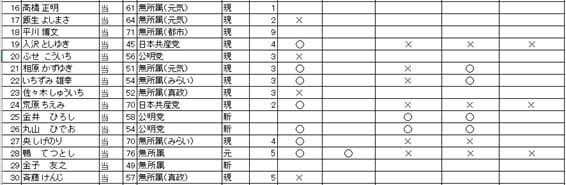

現職の市議会議長、副議長がそろって落選する、という衝撃的な結果になった今回の習志野市議選

について、ブログ読者から以下の投稿をいただきました。

自治体はガチャガチャなのか?

市民は自治体のオーナー(主権者)でもあるのに、お客さん(サービスの受け手)として「自治体ガチャはずれ~」と言っているだけでいいの?

「自治体ガチャ」という言葉があるそうです。

ガチャガチャというのは、駄菓子屋の前にあるあの販売機のことですね。お金を入れてハンドルを回すとおもちゃが出てくるのだが、狙いどおりのおもちゃが出てくるかどうかはわからない。「当り」が出るか「はずれ」が出るか、というあの機械になぞらえて、自分が住み着いた自治体が「当り」か「はずれ」か、ということを言っているわけです。

若いママさんらが、「習志野は子育て支援、全然ダメ。ガチャはずれた~」などと使うのだそうです。

ところで住民は、行政サービスの受け手(受益者)であると同時に、自治体のオーナー(主権者)です。例えてみれば、“株式会社習志野ホテル”の宿泊客でもあり、株主でもあるということになります。宿泊客としてクレームを言うだけではなく、どうすれば、よりよいホテル経営が出来るのか、株主として考えなければなりません。経営のことは番頭さんに任せっきりでいいのかどうかも、考えどころです。二代目の若旦那が悪番頭に任せっきりにしたら、まるまる身代を取られてしまった、などという話はいくらでもありますね。自治体では、株主から経営を任されている番頭のことを「市長」と呼んでいます。

こう考えてみると、「自治体ガチャはずれ~」というのは、あまりにも「お客さん」に徹し過ぎた発言であることがわかります。

どうすれば、「はずれ」ではない習志野市にできるのか

どうすれば、「はずれ」ではない習志野市にできるのか、考えなければならないのはいったい誰でしょうね。

市長・市議選の投票率が50%いかない(今回は46.38%)ということは、過半数の人は「習志野市の株主」としての権利や責任は放棄して、行政サービスの受け手、あるいは「評論家」に徹して生きていきたいという潮流の現れなのでしょう。

「主権者なき民主主義」は民主主義ではなく民「客」主義

「主権者のいない国」(白井聡・著)という本が話題になっていますが、「主権者なき民主主義」とはこういう状況なのでしょう。主権者ではなくお客様。民主主義ではなく、民「客」主義と言ってもいいのかも知れません。

全国にはいろいろな自治体がありますが、習志野市は首都圏のベッドタウンとして、住民の帰属意識が非常に薄い自治体です。そんなことはないと思う方は、地方の伝統的な城下町などと比べてみてください。何代にもわたって隣近所と顔を突き合わせている、江戸時代から続く老舗が並んでいる、といった古い町とはまるで状況が違います。

習志野市民の大半は「千葉都民」

大半の人は、一日の3分の2を都内で過ごす「千葉都民」です。ベッドタウンとはよく言ったもので、「夜、眠りに帰って来るだけの町」です。月々、給料から天引きされる住民税は子育てとゴミの処理代だ、という意識の人も少なくありません。“習志野ホテル”の先行きがどうなろうと、一夜限りの宿泊客にとっては知ったことではないのです。

また、賃貸アパートや公団、社宅の人などは、何回か更新したら転出してしまいます。いずれどこかに夢のマイホームを手に入れるまで、習志野はいっときの住まいだ、ということになります。賃貸ばかりか分譲マンションも、「つい(終)の住み家」だと考えている人は意外に少ない。大事に住んで転売し、いずれは一戸建てを、という人が少なくありません。

こうした条件が、「習志野に住んでいるけれど、習志野の『主権者』というわけではない」「市長や市議を選べと言われても、誰がどういう人だか、まったくわからない」「市役所ってどこにあるの?」といった市民像を生んでいる一因なのではないでしょうか。

約70年前、津田沼町が習志野市になったときに人口は3万人ほどですから、その後、ざっと13万人ほどの「ヨソモノ」が転入してきたことになります。その中には50年住んでいる、60年住んでいる、という方もいるでしょうが、一方では数年住んで転出してしまう人もたくさんいます。習志野こそ先祖代々、我がふるさとだ、という人にとっては、“習志野ホテル”の先行きがどうなろうと知らないよという無責任株主は、腹立たしいだけの存在かも知れませんね。何しろそういう人らは農地や宅地、駐車場など保有して、多額の市税を納めていますから、「千葉都民」とは意識が違います。

地方自治法という法律は、全国津々浦々の自治体をすべて一律に扱おうとしているのですが、こうした首都圏の、住民意識、定着意識の希薄な自治体と地方の城下町や過疎の山村などを同じように扱うのはそもそも無理が生れているのかも知れませんね。

自分で自分を治める=治める者も治められる者も自分、というのが「自治」

ところで「自治」とは、自分で自分を治める=治める者も治められる者も自分である、ということです。

王様とか殿様、天皇といった「治める者」がいて、人民は「治められる者」として服従するしかない、というのは専制政治です。

専制政治の下では「治められる者」は。狂歌、落首を詠んで為政者を批判したり、一揆を起して抵抗したりして不満を晴らすしかありません。それもいっときの話で、基本的には服従とがまんしかないのです。

こちらの図は、ぐにゃっとソーセージみたいなものに2つの切り口が見えています。一つの「国民」に「治める者」と「治められる者」、2つの顔があることを示しています。民主主義においては、この図のように「治める者」も「治められる者」も同じ国民なのです。

国の主権者は国民自身ですから、「国が何とかする」とは、国民が税金を出し合って何とかする、ということに他なりません。「国は何をやっているんだ!」「国はちゃんと被害者を救済しろ!」というとき、天皇が皇室財産から何とかしてくれるわけではありません。首相や大臣がポケットマネーで救済してくれるわけでもありません。国が予算を節約して何とかできる場合もあるでしょうが、最終的には一億国民が広く薄く、税金を出し合って何とかすることになります。

自分で自分を治める。このロジックが、なかなか難しい。「治められる者=被害者」に徹して、常にぶつぶつ、クレームを言っていた方が楽だ、というのでは、いつまでたっても「自治」にならないのです。「私はガチャガチャのお客様だ。いつもガチャはずれで、いやになっちゃう」というのも同じことですね。そうではなくて、「市はせめて、こうはしてもらえないのか」という声を上げて、これに同調してくれる人を集め、声を大きくしていく。それが自治の第一歩なのです。

市民どうしで議論をする、直接やり合う、ということが大切

さて、自らをどう治めるのかという方針(政策)は、選挙によって自分らで決定しなければなりません。つまり国民は、自分は「治める者」だという意識を持たなければいけないのです(もちろん、自分一人だけが「治める者」なのではなく、そこは多数決で決まるのですが)。そこでは、市民の間で議論をする、ということが大切になってきます。

こんな例を考えてみましょう。「学校給食はすべて無償にすべきだ」という主張があるとします。無償にするには税金を使わなければなりません。つまり、子供がいない世帯も高齢者も、広く薄く、給食費を負担することになる。「私が払った税金をそんなことに使うな」とか「学校給食より、むしろこういうことに使うべきだ」という反対論が出てきます。経済的に困っている家の子供ならばともかく、充分余裕がある家庭の子まで無償にするぐらいなら、むしろ窮迫する高齢者への福祉に回すべきだ、という意見もあるかも知れませんね。

ここでアメリカならば、「学校給食はすべて無償にすべきだ」という市民と「私が払った税金をそんなことに使うな」という市民が討論会をしたりして喧々諤々、意見を戦わせるのですが、日本ではどうしたことか、この市民どうしの討論、ということがまったく行われません。そんなことをしたらケンカになってしまう。和を乱すから、討論などするものではない、という風土があるのです。

そこでどういうことが起きるかというと、それぞれが市役所を、自分の主張に引っぱり込もうとする「やじろべえ現象」が起こるのです。

大岡政談に、私こそ実の母親だと、お白洲で娘の両手をちぎれよと引っぱりあう話が出てきますが、あれと同じです。

「学校給食無償化に応じない市長は無能だ」「いや、市長はPTAにおもねっている」と、それぞれが市役所攻撃をして、自分の側へ引き込もうとするのですが、しかし決して、賛成派と反対派の間で直接の対話、討論は起こらないのです。直接にはやり合わず、それぞれが市役所の手を引っぱって自分の側に取り込もうとするのですが、これは言ってみれば、民主主義が未熟な証拠です。賛成派と反対派が直接の討論を充分くり広げることで、双方が納得できる「落としどころ」が得られるはずだからです(「正・反・合の止揚(アウフヘーベン)」という奴ですね)。そして、新聞やテレビが役割放棄して、この議論を伝えないならば、それこそそこはネットの出番なのです。動画配信とは、牛丼屋で悪ふざけするためにあるのではありません。

討論こそが民主主義だと考えるアメリカと、討論はけんかになるからダメだという日本

討論こそが民主主義だと考えるアメリカと、討論はけんかになるからダメだという日本。 ガチャガチャの「当り」を求めて首都圏をさまよう人々。低迷する投票率…。いろいろ問題点が見えてきましたね。

選挙は終りましたが、これで主権者の仕事は終りではありません。自分が“習志野ホテル”の将来を託した番頭さんや代議員さんが、どう仕事をするのか。任せっきりにはできません。

“自治体ガチャ”と民「客」主義から抜け出そう

“自治体ガチャ”と民「客」主義の克服。4年後には、投票率をもっと向上させたいものですね。

国分寺市では、市民がこんな取り組みをしました

投票率は前回47.79%、今回49.29%、前回よりわずかですが伸びたそうです。

(東京新聞の記事)

コメントをお寄せください。

<パソコンの場合>

このブログの右下「コメント」をクリック⇒「コメントを投稿する」をクリック⇒名前(ニックネームでも可)、タイトル、コメントを入力し、下に表示された4桁の数字を下の枠に入力⇒「コメントを投稿する」をクリック

<スマホの場合>

このブログの下の方「コメントする」を押す⇒名前(ニックネームでも可)、コメントを入力⇒「私はロボットではありません」の左の四角を押す⇒表示された項目に該当する画像を選択し、右下の「確認」を押す⇒「投稿する」を押す